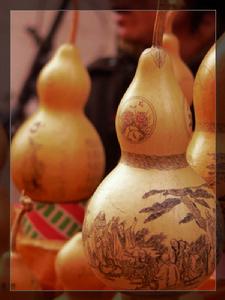

蘭州葫蘆,是蘭州獨有的一種特種工藝品。它與象牙、白玉、竹木、石頭雕刻不同,所用的材料是一種葫蘆,基本表現手法是線刻,所畫的內容有山水、人物、花草、鳥獸和詩文等。雖然它與牙、玉、木、石雕刻所用的材質及表現手法不同,卻有異曲同工之妙,其藝術價值絲毫不比其它雕刻遜色,堪稱工藝美術寶庫中璀璨奪目的一顆明珠。

蘭州葫蘆

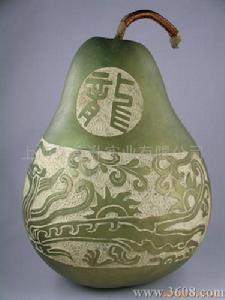

蘭州葫蘆蘭州葫蘆所用的葫蘆,是一種草本植物的果實,質地堅韌,表面光滑,色呈土黃,形似雞蛋,故稱雞蛋葫蘆。一般以圓形的居多,橢圓形的較少。雕刻技法分為兩種。一種是用大、中、小三種特製的鋼針,先在打磨好的葫蘆表面,以纖細的線條陰刻出所要描繪的圖像或詩文,然後再塗上松墨,使刻線變得明顯。行家把這種技法稱為“描寫”。另一種技法是用刻刀將葫蘆鏤空,以粗獷的空隙線條勾勒出所要表現的山水、花草、鳥獸或人物。行家把這種技法稱為“雕刻”。等全部畫面刻好以後,再在葫蘆上下飾以環形卐字花邊,最後配上形式各異的底座,整件作品便告完成。

歷史沿革

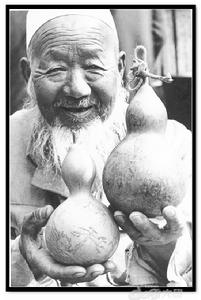

也許是因為葫蘆外殼堅實,腹中多子,寓意著健康長壽、多子多福。蘭州人自古就有種葫蘆的習慣。小小的雞蛋葫蘆,皮質細膩光滑,令人愛不釋手。老人們閒來無事,會拿一兩隻在手中把玩。時間長了,怕把自己的葫蘆和別人的弄混了,就用小刀在上面隨意刻劃出簡單的線條或文字,打個記號以示區別。一來二去,線條複雜了,圖案講究了。“蘭州刻葫蘆”由此而生。據上世紀50年代蘭州市文化局幹部徐慧夫考察,蘭州刻葫蘆始於清光緒年間。當時有個姓王的裁縫(佚名),首次在帶皮的葫蘆上鐫刻花草,供自己賞玩。到民國初年,藝人來銀娃、王洪儒(有人考證叫王鴻平)繼而雕刻刀馬人物和戲劇臉譜,作為兒童玩具,售諸街市。及至張廣建主甘時期(1914-1920年),一來由於張的提倡,二來由於李文齋創造性的勞動,刻葫蘆一舉由民間躍入上流社會,成為官僚士紳互相饋贈的珍貴禮品。

李文齋,蘭州人,生於清朝末葉,傳說他原是一個秀才,中年時便喪妻室,家境十分貧寒。由於生活所迫,加上他本人又抽鴉片,在窮苦潦倒之中,遂生刻葫蘆之意。他最初鐫刻葫蘆,都要作如下處理:先剔去原生表皮,再塗上用鏹水調製的紅、黃兩種顏料,然後才進行鐫刻。用這種方法處理過的刻葫蘆,雖然色澤比較鮮艷,線條也比較明顯,但不為多數顧客所接受,所以後來又恢復成了本色雕刻。考察者發現,李文齋的刻葫蘆作品,從技法看,“描寫”多於“雕刻”;從內容看,多為歷史故事和神話傳說。其中以《桃花源記》、《赤壁賦》和《蘭亭集序》最佳。這些作品主題突出,情節簡明,畫人物,線條簡潔,栩栩如生;繪山水,疏而不稀,意趣盎然;刻詩文,橫豎成行,瀟灑豐滿,不愧為刻葫蘆的成功之作。

到上世紀40年代,蘭州刻葫蘆的質量進一步提高,其中以阮光宇、王德山、王雲山、陳唯一的作品最為出名。阮光宇原本是河北省的一個民間畫家,1938年移居蘭州後,開始研究刻葫蘆的技藝,並將他在詩書畫印等方面的修養引入了這一民間藝術。因而他的刻葫蘆,題材廣泛,刻功精細,凡詩詞書法,南北派山水,以及西廂、紅樓、聊齋人物,應有盡有,技法也日臻完美。及至50年代,蘭州刻葫蘆空前繁榮,並在政府的支持下,於1954年成立了蘭州市特種工藝美術社,專門從事刻葫蘆的製作。1959年首次出口海外,行銷於英國、德國、匈牙利和蘇聯等國,年出口量達1100多件。

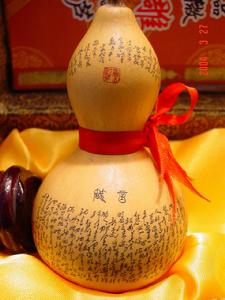

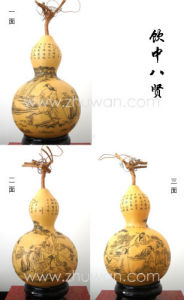

阮文輝自幼跟隨父親阮光宇學書、學畫、學文、學藝,把蘭州刻葫蘆推向了一個新的高峰,推向了更廣闊的空間,開創了蘭州刻葫蘆的新時代。他14歲開始學刻葫蘆,到20歲出頭時,技藝就已相當嫻熟,並創作了不少上乘之作。他師承父業,博採眾長,潛心鑽研,艱苦探索,創造了針、刀並舉,用刻、鏟、刮、磨相結合的技法,來表現勾勒、點剁、渲染、皴擦等中國畫的畫法,以葫蘆作“宣紙”,仿刻出了眾多歷代名家的潑墨寫意山水畫,以及齊白石、徐悲鴻的畫格遺韻。特別是他的微雕葫蘆,更是出神入化,達到了前無古人的地步。他的微雕《東坡赤壁夜遊圖》,葫蘆直徑只有2.8厘米,上刻扁舟一葉,中乘6人,遠山起伏,近水風平;空白處鐫刻《前赤壁賦》全文537字,字跡娟秀,工整清麗。共有400行5000字的微雕《唐詩204首》,竟刻在一枚直徑僅為5厘米的宮燈形葫蘆上,行行細如髮絲,充分顯示了他的雕刻功力。微雕《敦煌飛天120身》,所鐫刻的8個時代的120身飛天,個個眉目清秀,凌空飄逸,有的懷抱琵琶,有的口吹橫笛,似行雲流水,精妙絕倫。微雕《兒童嬉戲圖》,在直徑4.3厘米的一枚葫蘆上,鐫刻了150個兒童,他們或挑燈籠,或撲彩蝶,或捉迷藏,或翻筋斗,姿態各異,生動活潑。加上《唐詩宋詞配畫》、《飲中八仙歌》共4套6枚微雕葫蘆作品,1986年被作為國家的珍寶,永久收藏在中國工藝美術館的珍寶館內。而在這些微雕葫蘆上所刻的詩文或畫面,光靠裸眼是無法辨認的,只有憑藉放大鏡,才能看清它們的“真面目”。

現狀

進入90年代以後,蘭州刻葫蘆的傳人更是人才濟濟,高手如林。由於共同的愛好——刻葫蘆而結為連理的齊鴻民與張紅這兩個年輕人,就是當中的佼佼者。張紅以線刻見長,齊鴻民則以面刻稱優。兩人取長補短,銳意創新,在過去十幾年間,累計創作刻葫蘆作品10萬多件。他們的刻葫蘆,構圖新穎,線條流暢,雕刻考究,技藝精湛,題材除中國古典詩詞、小說、戲曲和山水、花草、動物外;還有創作的西洋畫、用英文刻的莎士比亞詩歌、用阿拉伯文刻的《古蘭經》等。因而,他們的作品不但行銷國內許多地方,有些作品還漂洋過海,被英、美等十多個國家的收藏家或博物館所收藏,為蘭州刻葫蘆更多地走向世界,開創了新的途徑。

最初,許多人從事刻葫蘆只是一種業餘愛好,後來開始將作品送給親朋好友,再後來刻葫蘆擺上了街頭,進入了市場。今天,在蘭州,刻葫蘆藝人多在城隍廟設攤雕刻。小小的刻葫蘆,作為集蘭州傳統文化、民間工藝和地域特色於一身的工藝品,漸漸走出了蘭州、走出了甘肅。隨著小葫蘆的聲名遠播,如今,刻葫蘆不再只是人們把玩、收藏的物件,小葫蘆蘊含的大文化,已展示出新風景,開創出一片大市場。

相關圖片

| ||

|