茜素

茜素是一種典型的媒介染料。可從茜草根部提取。早在3500年前,茜素就在中亞、埃及、歐洲和中國被作為紅色染料使用。1826年,法國的皮埃爾·讓確認了茜草根含有兩種染料,即茜素紅及紅紫素。這種曾在過去被作為天然植物染料用於製作熱焰紅的紡織品,通過最新技術,可用來製備新型“綠色”電池。

基本信息

- 中文名稱:茜素

- 外文名:1,2-dihydroxy-9,10-anthracenedione

- 別名:1,2-二羥基-9,10-蒽醌

- 化學式:C14H8O4

- IUPAC名:1,2-dihydroxy-9,10-anthracenedione

- CAS號:72-48-0

- 摩爾質量:240.21

- 外觀:橘紅色晶體或粉末

- 熔點:279 - 283 ℃

- 沸點:430 ℃

概述

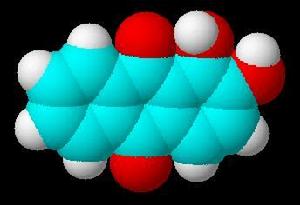

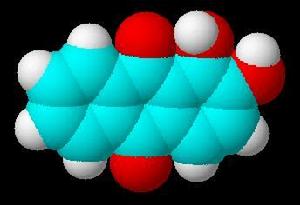

分子立體圖alizarin;1,2-dihydroxyanthraquinone

分子立體圖alizarin;1,2-dihydroxyanthraquinone

學名:1,2-二羥基蒽醌

茜素是一種典型的媒介染料。可從茜草根部提取,但一般採用工業合成法得到,是用蒽醌-2-磺酸、氫氧化鈉與硝酸鉀或氯酸鉀共熔,或在水溶液加熱條件下反應製取。它是第一個通過人工合成得到的天然染料。

理化性質

茜素棕黃色粉末。熔點:290℃(lit.)沸點:430℃。微溶於水,溶於丙酮、甲醇、乙醇(沸騰下)、鹼和溶纖素,微溶於苯、四氯化碳、甲苯、二甲苯、吡啶、二硫化碳和冰乙酸,不溶於乙醇(冷)、斯淘特溶劑,溶於鹼液呈藍紫色,遇濃硫酸呈黃光紅色,稀釋後產生紅光黃色沉澱,遇氫氧化鈉為紫色。 溶於鹼的水溶液呈藍色但無螢光。

茜素棕黃色粉末。熔點:290℃(lit.)沸點:430℃。微溶於水,溶於丙酮、甲醇、乙醇(沸騰下)、鹼和溶纖素,微溶於苯、四氯化碳、甲苯、二甲苯、吡啶、二硫化碳和冰乙酸,不溶於乙醇(冷)、斯淘特溶劑,溶於鹼液呈藍紫色,遇濃硫酸呈黃光紅色,稀釋後產生紅光黃色沉澱,遇氫氧化鈉為紫色。 溶於鹼的水溶液呈藍色但無螢光。

發現歷史

茜素自古就在中亞、埃及、歐洲和中國被作為紅色染料使用。1804年英國的喬治·菲爾德發現用明礬水溶液處理茜素後,茜素會發生色淀,變為不溶的固體染料,從而延長了它作為染料的使用壽命。用其他金屬鹽代替明礬,可以得到其他顏色的染料。1826年,法國的Pierre-JeanRobiquet確認了茜草根含有兩種染料,即茜素紅及紅紫素(羥基茜素)。

製取方法

茜素的首個合成路線是1868年由德國化學家卡爾·格雷貝、卡爾·里伯曼和英國化學家威廉·珀金幾乎同時發現的。格雷貝和里伯曼的方法十分昂貴,難以投入生產,相反,珀金的方法之一便是以煤焦油產品蒽作原料,先製取蒽醌,然後磺化、鹼熔得到茜素,產率很高。因此該法仍是工業上廣泛使用的製取茜素的方法。工業上以蒽醌-β-磺酸、燒鹼和氯酸鉀或硝酸鉀共同加熱而製得。也可由植物茜草的根中獲得。

鑑別方法

定性鑑定

在Al3+ 的溶液中加入茜素的氨溶液,生成紅色沉澱。

Al(OH)3+3C14H6O2(OH)2=Al(C14H6O2(OH)2)3+3H2O2

在電鍍行業

沉澱Cr3+ 在電鍍氰化銅溶液中,Cr3+ 是有害雜質,由於羅謝爾鹽的存在,不能用鹼沉澱出Cr3+ ,使用茜素才能使Cr+ 沉澱,這是一個特效方法。

用途

化學用途

茜素黃用作酸鹼指示劑(0.5%溶液),pH變色範圍5.5(黃色)~6.8(紅色);作鋁、銦、汞、鋅和鋯的點滴試劑。

茜素黃用作酸鹼指示劑(0.5%溶液),pH變色範圍5.5(黃色)~6.8(紅色);作鋁、銦、汞、鋅和鋯的點滴試劑。

生物學用途

茜素紅神經組織和原生動物活體染色的染色劑。

茜素紅神經組織和原生動物活體染色的染色劑。

臨床用途

口服能使尿、乳呈紅色。與其他醌類化合物相似,大劑量能降低動物血壓而不影響心臟,有某些利尿及興奮離體腸管(張力則略有降低)的作用。對金黃色葡萄球菌的生長有抑制作用。對膽道沒有滅菌作用。茜素對蚯蚓、蝸牛、囊尾蚴,羊的大腸寄生蟲皆有毒性作用,但對鼠、兔、人等毒性很小。茜素能抑制大鼠皮膚結締組織的通透性。與蘆丁相似,可能有抗炎作用。在小鼠離體小腸試驗中,茜素無明顯解痙作用。茜素還可用來測定腎功能,研究骨骼生長,檢定與分離細菌及作免疫學研究(抗體吸附劑)。此外,還有腫瘤和免疫抑制作用及除蟲作用。

工業用途

染料,可用於棉的染色和印花,而且是合成與其結構類似的媒染染料的原料。

分子立體圖

分子立體圖 茜素

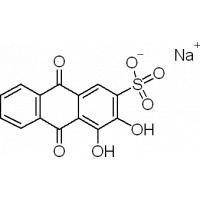

茜素 茜素黃

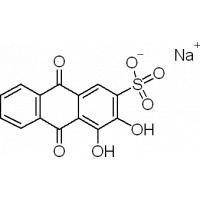

茜素黃 茜素紅

茜素紅