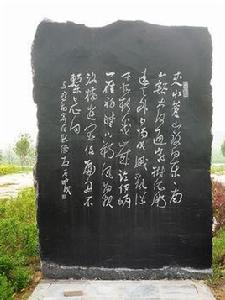

作品原文

自鞏洛舟行入黃河即事寄府縣僚友

夾水蒼山路向東,東南山豁大河通 。

寒樹依微遠天外 ,夕陽明滅亂流中 。

孤村幾歲臨伊岸 ,一雁初晴下朔風 。

為報洛橋遊宦侶 ,扁舟不系與心同 。

注釋譯文

詞句注釋

①鞏:今河南鞏縣。洛:洛水。據《元和郡縣圖志》卷五河南府鞏縣:“黃河,西自偃師縣界流入。洛水,東經洛口,即升谷,北對琅鄂渚入河,謂之洛口。”這裡的鞏洛,即是指鞏縣洛河注入黃河處。

②豁:大洞,此指兩山交界處的深谷。大河:指黃河。

③依微:依稀,因距離遙遠而模糊不清的樣子。

④亂流:指眾多的河流。

⑤伊岸:伊水畔。《水經注·伊水》:“伊水出南陽縣西蔓渠山,又東北至洛陽縣南,北入於洛。”

⑥此句系化鮑照詩《日落望江寄荀丞》:“惟見獨飛鳥,千里一揚音。推其感物情,則知遊子心。”

⑦洛橋:洛陽洛河上之天津橋。遊宦侶:在外地作官的朋友。

⑧扁舟:小船。《莊子·列禦寇》:“巧者勞而智者憂,無能者無所求,飽食而邀游。泛若不繫舟,虛而遨遊者也。”

白話譯文

兩岸青山夾著洛水,船順水向東航行,東南方向的山谷開闊,洛水與黃河相通。稀疏的樹木遠在天邊隱約可見,夕陽映照在洶湧的河水中忽暗忽明。想起了幾年前出現在伊河邊的孤零零村落,眼前是雨霽初晴,一隻孤雁在朔風中向南方飛去。我要告訴在洛橋漫遊的作官的朋友,我的心思就像不拴系的小船隨波逐流。

創作背景

韋應物於大曆八年(773)秋冬之間,曾南下江淮,準備到廣陵(今江蘇揚州)去謀事。在廣陵盤桓了八九個月,一事無成,於大曆九年(774)秋天,懷著悵然若失的心情北歸,在淮水邊上遇見了過去在洛陽耐的同僚李主簿,寫下了這首七律名篇。

作品鑑賞

整體賞析

首聯寫李主簿隱居的環境。他結茅隱居於淮水邊的古渡口,可以臥看淮水奔流。環境雖然清幽,但從古渡口的廢棄不用和淮水的逝去不復返,已暗逗下聯時不我待、人將衰老之感慨,韋詩運筆的精緻細膩,於此可見一斑。

頷聯為傳誦千古的警句,人與樹相互映襯:樹已逢秋,人焉得不老?窗里將老之人,面對著門前已衰之樹,想起歲月不居,壯志蹉跎,這將何以為懷。這中間不僅極其傳神地描摹了李主簿衰頹的形象與淒涼的心境,也寄寓著詩人自己悵然若失的情懷,其表現手法真是高明之至。

頸聯寫李主簿在古渡口的茅屋落中所見到的景象。粗粗一讀,仿佛棼是隨手拈來,漫不經心;細細品味,入深感是賦比結合,寓意深刻。“寒霈山”切深秋季節,“獨過雁”比況李即主簿的孤獨、蕭索的生活境遇;“暮莖雨”既照應上聯之人老樹秋,又關合府下聯之夕逢歸,“遠來舟”逗引出蓉下聯的“逢歸客”。真乃細針密線、友情景交融之佳句。

尾聯仍從李主簿這邊落筆,不說詩人遇上李主簿,而說李主簿在傍晚時遇上了一位北歸的客人,依然不忘舊情,仍然熱情接待。詩至此便戛然而止,至於主客會面以後的情景,便全留在詩外,讓讀者自己去想像了。

通觀全篇,全從客位去描繪抒寫,詩中所突出的,是居於客位的李主簿的形象與感受,而將詩人主觀的感受融化在客體之中。在逢遇一類題材的作品中,是獨具一格的。

這詩寫景物有情思,有寄託,重在興會標舉,傳神寫意。洛水途中,詩人仿佛在賞景,實則心不在焉,沉于思慮。黃河的開闊景象,似乎驚覺了詩人,使他豁然開通,眺望起來。然而他看到的景象,卻使他更為無奈而憂傷。遙望前景,蕭瑟渺茫:昔日伊水孤村,顯示出人民經歷過多么深重的災難;朔風一雁,恰似詩人隻身東下赴任,知時而奮飛,濟世於無望。於是他想起了朋友們的鼓勵和期望,感到悲慨而疚愧,覺得自己終究是個無所求的無能者,濟世之情,奮鬥之志,都難以實現。這就是此詩的景中情,畫外意。

名家點評

《韋孟全集》:“一雁初晴”語,入畫。

《增訂評註唐詩正聲》:郭云:景與興會,絕似盛唐,只“孤村”自露本色。

《唐詩廣選》:饒有幽致(“寒樹依微”二句下)。造意辛苦,寫景入微,然亦不做作(“孤村幾歲”二句下)。

《唐詩訓解》:瀟灑不乏法度。

《唐風定》:韋詩別有一種至處,真色外色、味外味也。

《貫華堂選批唐才子詩》:讀一、二,如讀《水經注》相似,便將自洛入河一路心眼都寫出來。又如讀《莊子》外篇《秋水》相似,便將出於涯涘,乃知爾醜向不至於子之門,實見笑於大方之家一段慚愧快活,都寫出來也。三、四“寒樹”、“遠天”、“夕陽”、“亂流”,言山豁河通後,有如許眼界也(前四句下)。五、六正雙寫末句“不系”之“心”也。“伊岸”、“孤村”,為時已久,“朔風”、“一雁”,現見初下,然而今日扁舟適來相遇,我直以為村亦不故,雁亦不新。何則?若言村故,則我今寓目,本自斬新;若言雁新,則頃刻舟移,又成故跡,此真將何所繫心於其間也乎(後四句下)。

《山滿樓箋注唐詩七言律》:一寫自鞏縣之洛水,迤邐而來,不知幾許道路,但俯而觀水,水則綠也,仰而觀山,山則蒼也;及志其所向之路,路皆東也,一何瀟灑乃爾!二忽然向南,忽然山豁,忽然河通,遂換出一極蒼茫浩蕩之境界來,只此二語已不是尋常筆墨。三四但見遠天之外有景依微,非寒樹乎?亂流之中有光明滅,非夕陽乎?此真是乍出口時光景,固不得寫向後邊也。五六久之而後乃遇孤村,又久之而後又見一雁,此真是岸轉風回時光景,固不得寫向前邊也。要之皆從“扁舟不系”中,匆匆領略其一、二者,如此而亦何嘗有所沾滯眷戀於其間哉!七八為報與遊宦諸公,使之猛省,而卻借扁舟之不系,輕輕帶出“心”字,立言之妙,一至於此。

《唐律偶評》:直敘由鞏洛入河,非常筆力。

《唐詩成法》:起亦高亮,三四寫景頗稱;五六又寫景,皆成呆句。若將五六寫情,則與下“與心同”三字相應矣,然外貌可觀。

《唐詩別裁》:“寒樹”句,畫本;“夕陽”句,畫亦難到。“鷺鷥飛破夕陽煙”、“水面迴風聚落花”、“芰荷翻雨潑鴛鴦”,同是名句,然皆作意求工,少天然之致矣。山水雲霞,皆成圖績,指點顧盼,自然得之,才是古人佳處。

《瀛奎律髓匯評》:紀昀:三、四名句。歸愚所謂上句畫句,下句畫亦畫不出也。許印芳:第六句亦佳,次聯與首聯不粘。

《唐七律雋》:左司古體得柴桑之勝,七律亦具蕭散之致,與佻染、諺悅兩種,固自有別。

《昭昧詹言》:起敘行程破題,歷歷分明。中二聯寫景如畫。五、六切地切時,其妙遠似文房。收寄友,古人無不顧題、還題如是。

《小清華園詩談》:唐人之詩,有清和純粹,可誦而可法者,如……韋應物之“夾水蒼山路向東……”。

作者簡介

韋應物像

韋應物像韋應物(約737-792),唐代詩人。京兆長安(今陝西西安)人。少年時以三衛郎為玄宗近侍,出入宮闈,扈從游幸。後為滁州和江州刺史、左司郎中、蘇州刺史,故世稱韋江州、韋左司或韋蘇州。其詩以寫田園風物著名,語言簡淡。與王維、孟浩然、柳宗元並稱“王孟韋柳”。傳世作品有《韋蘇州集》。