概述

腦脊液產生的部位是在側腦室的脈絡叢,大部分是血漿的一種超濾液,但也有脈絡叢主動分泌的成分。在血液與腦脊液之間,在腦脊液與腦之間存在著機械性與滲透性屏障,分別稱為血液一腦脊液屏障和腦脊液-腦屏障。

由大腦內部的特殊血管產生,由特殊的靜脈支管重新吸收。對中樞神經系統起到減震和支撐作用。正常的成年人有130毫升清晰的腦脊液;為診斷神經系統的疾病,常取腦脊液作檢驗。

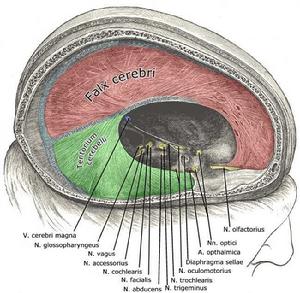

是顱腔內固有的內容物之一。它主要從側腦室、第三腦室及第四腦室內的脈絡叢產生。CSF的分泌壓主要取決於平均動脈壓與ICP的差。CSF的吸收主要通過蛛網膜粒,CSF按一定的流速單向地進入靜脈竇內。吸收的速度取決於ICP與靜脈壓之間的壓力差。分泌與吸收是處於相對的平衡狀況,可以看出ICP是調節平衡的關鍵。

產生

腦脊液

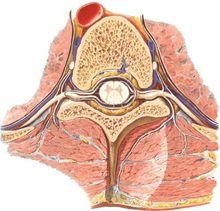

腦脊液 腦脊液的產生:在中樞神經系統內,腦脊液產生的速率為0.3ml/min,日分泌量432ml。側腦室內的脈絡叢組織是產生腦脊液的主要結構。脈絡叢主要分布在側腦室的底部和第三、第四腦室的頂部,其結構是一簇毛細血管網,其上覆蓋一層室管膜上皮,形似微絨毛。此微絨毛猶如單向開放的膜,只向腦室腔和蛛網膜下腔分泌腦脊液。也有人認為室管膜和腦實質也有產生腦脊液的作用。

如果腦脊液產生過多,或循環通路受阻,均可導致顱內壓升高。

循環

腦脊液鼻溢

腦脊液鼻溢 腦脊液的流動具有一定的方向性。兩個側腦室脈絡叢最豐富,產生的腦脊液最多,這些腦脊液經室間孔流入第三腦室,再經中腦導水管流入第四腦室。各腦室脈絡叢產生的腦脊液都匯至第四腦室並經第四腦室的正中孔和外側孔流入腦和脊髓的蛛網膜下腔。最後經矢狀竇旁的蛛網膜顆粒將腦脊液回滲到上矢狀竇,使腦脊液回流至靜脈系統。腦脊液的回流(或吸收)主要取決於顱內靜脈壓和腦脊液的壓力差以及血腦屏障間的有效膠體滲透壓。腦和脊髓的血管、神經周圍間隙和室管膜也參與腦脊液的吸收。

作用

腦脊液的作用:腦脊液不斷產生又不斷被吸收回流至靜脈,在中樞神經系統起著淋巴液的作用,它供應腦細胞一定的營養,運走腦組織的代謝產物,調節著中樞神經系統的酸鹼平衡。並緩衝腦和脊髓的壓力,對腦和脊髓具有保護和支持作用。

性狀

外觀

正常腦脊液無色透明,新生兒腦脊液(因含有膽紅素)、陳舊出血或蛋白含量過高時,腦脊液可呈黃色。新出血時進則呈紅色或血性,須和穿刺誤傷引起的出血鑑別,前者腦脊液血染濃度前後均勻一致,離心後上清液黃色或淡黃色,潛血試驗陽性,紅細胞形態邊緣皺縮或破裂,而創傷性出血則反之。細菌性腦膜炎時,腦脊液可呈乳白色或綠色混濁,垂直靜置後可出現薄膜樣沉澱物,如結核性腦膜炎有由液面倒懸至試管底部的漏斗樣蛛網狀薄膜等,在薄膜樣沉澱物中尋得細菌的陽性率一般較高。比重測定:1.005-1.009。

檢查

成人正常白細胞數在0.01×109個/L以下(早產兒及新生兒在0.03×109個/L以內),但多核白血球9不應超過5個,主要為小、中淋巴細胞。當腦膜有刺激性或炎性病變時,腦脊液的白血球計數即可增多。故中樞神經系統感染性病變時,有多核或單核細胞的不同程度的增高;各種腦部腫瘤特別是臨近腦膜、腦室或惡性者,也有白血球的增多。

使用特殊的腦脊液細胞離心沉澱器,將濃集於玻片上的細胞給以各種染色,還可細緻觀察到細胞的形態改變,大大提高了診斷效果,如嗜伊紅細胞增高提示有中樞神經系統寄生蟲病;內有含鐵血黃素的吞噬細胞提示腦脊液中有陳舊出血等。此外,還可直接觀察到腫瘤細胞和寄生蟲卵等,以及對細胞進行免疫功能的研究。

生化

蛋白

正常腦脊液蛋白含量在蛛網膜下腔為150-400mg/L,新生兒為1g/L,早產兒可高達2g/L。蛋白增高多與細胞增多同時發生,見於各種中樞神經系統感染。也可僅有蛋白增高而白細胞計數正常或略多,稱為“蛋白—細胞分離”,多見於顱內及脊髓腫瘤、椎管梗阻、急性感染性多發性神經炎、甲亢、糖尿病和鉛、汞等金屬中毒等。

糖

正常含量為450-750mg/L,約為血糖值的1/2-2/3左右。糖量降低見於細菌性或隱球菌性腦膜炎、惡性腦腫瘤等,系因糖的酵解加速之故。糖量增高見於血糖含量增高(故應同時查血糖量核對)以及中樞系統病毒感染、腦外傷、後顱凹及Ⅲ腦室底部腫瘤和高熱等,以上均與血腦屏障通透性增高有關。

氯化物

正常含量為7.2-7.5g/L,較血液氯化物含量5.7-6.2g/L為高。在細菌性(特別是結核性)和黴菌性腦膜炎和血液氯化物含量有減少時(如嘔吐、腎上腺皮質功能減退)減少,血液氯化物含量增高(如尿毒症、脫水等)時增高。

檢查方法

細菌學檢查

對神經系統細菌性感染時十分必要,包括細菌、黴菌塗片和培養,必要進還需動物接種,以查明致病菌,供臨床用藥時參考。

免疫學檢查

常用的有補體結合試驗和免疫球蛋白的含量測定。前者對囊蟲、肺吸蟲、鉤端螺旋體及病毒等感染有一定助診價值,後者有:IgG、IgA、IgM、IgD、IgE以及其它免疫球蛋白,其中以IgG濃度最高,IgM不易查得。如IgG增高和查得IgM時,提示中樞神經系統有感染、脫髓鞘性疾病或血腦屏障通透性增加。

蛋白質電泳檢查

正常腦脊液蛋白電泳圖的條區與血清電泳圖相似,主要分為前白蛋白、白蛋白、α1、α2、β1、β2與γ球蛋白等,因使用電泳的方法不同而含量差異很大,也與腦脊液蛋白含量有關。腦脊液中蛋白量增高時,前白蛋白比例降低,甚至可消失;白蛋白來自血清,分子量較小,容易通過血腦屏障,腦脊液蛋白增高時,白蛋白也增高。α1、α2球蛋白增加主要見於中樞神經系統萎縮性與退行性病變。γ球蛋白增高而總蛋白量正常見於多發性硬化和神經梅毒,兩者同時增高時則見於慢性炎症和腦實質惡性腫瘤,也與血腦屏障通透性增加有關,寡克隆區帶(oligoclone)是指在γ球蛋白區帶中出現的一個不連續的、一般在外周血不能見到的區帶,是神經系統內部能合成IgG的標誌,在95%多發性硬化患者中比IgG的增加發生早,有重要的助診價值,但陽性也可見於急性感染性多發性神經炎、視神經炎、漿液性腦膜炎中。

酶學檢查

正常人由於血腦屏障完整,腦脊液內酶濃度比血清內酶濃度低;當顱腦損傷,顱內腫瘤或腦缺氧時,血腦屏障破壞,細胞膜通透性也有改變,使腦脊液內酶量增加,且不受蛋白總量、糖含量及細胞數的影響;主要與腦細胞壞死程度和細胞膜的損害程度有關。常用的有穀草轉氨酶、乳酸脫氫酶、磷酸已糖異構酶和溶菌酶等;其中,乳酸脫氫酶在惡性腫瘤和細菌性腦膜炎時要較良性腫瘤和病毒性腦膜炎增高明顯,有一定的鑑別診斷價值,也能反映病情的嚴重程度。溶菌酶的變化與蛋白、糖、白細胞尤其中性粒細胞的關係密切,在化膿性,結核性和病毒性腦膜炎含量分別不同,且不受藥物治療影響,因此,對鑑別和判斷腦膜炎的性質有較大價值。

顯微鏡檢查

細胞計數及分類: 腦脊液中正常無紅細胞,僅有少數白細胞(淋巴細胞).

正常值:成人:(0--5)×10 /L

兒童:(0--15)×10 /L

臨床意義:

化腦:細胞數可達1000×10 /L, 以中性粒細胞為主。

結腦:細胞數200×106/L):常見於化膿性腦膜炎、流行性腦脊髓膜炎。

2、中度增高(