概述

脂肪變性

脂肪變性脂滴的主要成分為中性脂肪,也可有磷脂及膽固醇等。脂肪變性主要見於肝、心、腎等實質器官,因肝是脂肪代謝的重要場所,幫肝脂肪變性最常見。脂肪變性時最初形成的脂滴很小,以後可逐漸融合為較大脂滴,此時常無界膜包繞而游離於胞漿中。

病因

肝臟的脂肪變性與肝臟的脂肪代謝紊亂有關。肝臟的脂肪代謝過程中的任何一個環節發生障礙,均可造成肝細胞的脂肪變性:①脂蛋白的合成發生障礙:②中性脂肪合成過多③脂肪酸氧化障礙。

病理

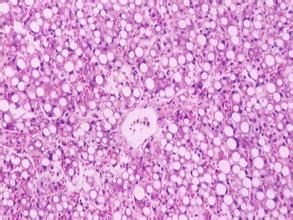

輕度脂肪變性,肝臟可無明顯改變。如果脂肪變性瀰漫而嚴重時,肝臟可明顯腫大,色變黃,觸之有油膩感稱為脂肪肝(fattyliver)。光鏡下早期肝脂肪變性,可表現為在肝細胞核周圍出現小的脂肪空泡。以後隨著脂肪變性的加重,空泡逐漸變大,分布於整個胞漿中。嚴重者融合成一個大泡,將細胞核擠向一邊,形態與脂肪細胞類似。肝淤血時,小葉中央區缺血較重,因此脂肪變性首先在中央區發生。磷中毒時,肝脂肪變性首先發生在小葉周邊部,然後,累及整個肝小葉。

特徵

脂肪變性

脂肪變性光鏡下,脂肪變的細胞質中出現大小不等的脂滴,大者可將細胞核擠於一側。在石蠟切片中,脂滴因被酒精、二甲苯等脂溶劑所溶解,故呈空泡狀,有時不易與水泡變性相區別。需要採用冰凍切片及蘇丹III、蘇丹黑B或鋨酸作脂肪染色方可顯示;蘇丹III染色時脂滴為橘紅色,蘇丹黑染色或鋨酸染色時脂滴為黑色。

電鏡下,脂滴為電子密度較高、有界膜包繞的圓形小體,稱為脂質小體。小脂滴可融合為大脂滴,失去界膜包繞而游離於胞漿中。

影響

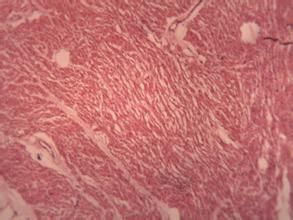

發生脂肪變性時,心肌細胞內脂滴含量顯著增多。心肌脂肪變性最顯著的發生部位是乳頭肌和心內膜下心肌。重者呈黃*色條紋,輕者呈暗紅色,兩者相間排列,狀似虎皮,故稱為“虎斑心”。光鏡下脂肪變性的心肌細胞漿中出現細小、串珠樣脂肪空泡,排列於縱行的肌原纖維間。