地球動力學

古地理重建

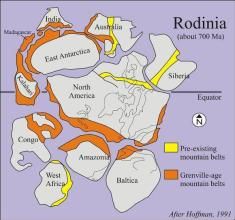

1970年代開始有人提出在新元古代早期地球存在一個超大陸。當時地質學家提出在當年造山帶分布

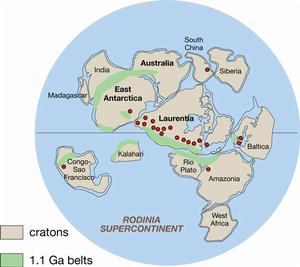

在這之後,有許多羅迪尼亞大陸可能的型態被提出。這些重構都是基於造山帶和克拉通的分布。雖然羅迪尼亞大陸的克拉通型態已經有充分了解,但在細節上仍有許多差異,仍有賴未來古地磁研究。

羅迪尼亞大陸的分布可能以赤道以南為中心。而羅迪尼亞大陸的中心一般認為是北美洲克拉通,在東南側則是東歐克拉通(之後形成波羅地大陸)、亞馬遜克拉通和西非克拉通環繞。在南邊則是拉普拉塔克拉通和聖法蘭西斯科克拉通;在西南則是剛果克拉通和喀拉哈里克拉通;在東北則是澳洲大陸、印度次大陸和東南極克拉通。北邊則是西伯利亞大陸、華北陸塊、華南陸塊,但確定位置還難以判定。

羅迪尼亞大陸形成前的古地理所知甚少,古地磁和地質資料僅能讓我們完整重構羅迪尼亞大陸分裂之後的狀態。目前能確定的是羅迪尼亞大陸大約在11到10億年前形成,7億5千萬年前分裂。羅迪尼亞大陸則是由超級海洋米洛維亞(來自俄語 мировой,全球的)環繞。

分裂

相對於羅迪尼亞大陸的形成,目前對於羅迪尼亞大陸的分裂已經很明確了解。地殼的斷裂帶並非同時在各處發生。新元古代大量岩漿流與火山爆發的證據在每個大陸都被發現,這些是羅迪尼亞大陸在7.5億年前分裂的證據。早在8億到8.5億年前,,一道斷裂帶在今日的澳洲大陸、南極洲東部、印度、剛果克拉通、喀拉哈里克拉通之間形成,之後在勞倫大陸、波羅地大陸、亞馬遜克拉通、西非克拉通、聖法蘭西斯科克拉通也形成斷裂帶,斷裂後形成埃迪卡拉紀的阿達馬斯托洋。大約在5.5億年前埃迪卡拉紀和寒武紀的分界,亞馬遜克拉通、西非克拉通、聖法蘭西斯科克拉通首先合併。這個構造階段叫做泛非造山運動,形成了在幾億年後都相當穩定的岡瓦那大陸。

大約6.1億年前,埃迪卡拉紀中期形成巨神海。巨神海東部在勞倫大陸和波羅地大陸之間形成,西部則是在勞倫大陸和亞馬遜克拉通之間。分裂時間和泛非造山運動的時間難以關聯。一般認為在6億到6.5億年前地球上所有大陸重新聚集形成理論上的潘諾西亞大陸。

對古生物與生命影響

不像後來的超大陸,羅迪尼亞大陸是個荒地。因為當時臭氧層尚未形成,過於強烈的紫外線使陸地不適合生命生存。儘管如此,羅迪尼亞大陸對於海洋生物的影響相當明顯。在成冰紀,全地球經歷了大規模的冰河時期,平均溫度至少相當於現在最冷氣溫。羅迪尼亞大陸可能被冰河或南極冰帽覆蓋。

低溫可能使大陸分裂的效應增強。地殼底下的地熱能到達一定峰值後大陸就會開始分裂。由於溫度較高的岩石密度較小,將會被抬升至相對於周遭岩石較高的高度。這些較高的區域溫度較低,使冰不融化,也許可以解釋埃迪卡拉紀的許多冰川。

路地分裂造成新的海洋,海底擴張開始,產生溫度較高,密度較低的海洋地殼。因為密度較低的關係,這些溫度較高的地殼不會沉入溫度較低,密度較高的地殼,而是向上抬升造成海平面上升,形成許多淺海。

因為海洋面積增加,蒸發量增加造成降雨量增加,加快裸露岩石的風化。 18O:16O 的同位素比例資料輸入電腦模型,顯示因為噴出岩的快速風化,增加降雨量使溫室效應減弱,造成雪球地球。

增加的火山活動使海洋的環境增加了許多生物的養分,在早期生命演化扮演重要角色。