歷史沿革

羅渡苗族鄉

羅渡苗族鄉羅渡苗族鄉原名“羅星渡”。“羅星”二字為古彝語譯音,唐高宗鳳儀二年(677),羅渡即為羈縻州治所,元世祖至元十八年(1281)置羅星長官司,明洪武(1368——1398)中置“羅星堡”,世宗嘉靖(1522——1566)間設“羅星營堡”,神宗萬曆元年(1573)設“建武營”,清乾隆四十三年(1778)置“汛地衙門”。民國時期先後建立團防局,鄉公所。1952年7月成立“羅渡鄉民族聯合政府”,1958年10月成立“羅渡人民公社”,1983年12月改為羅渡鄉。1993年11月28日成立羅渡苗族鄉至今。鄉人民政府駐老橋頭橫石樑大地頭。

行政區劃

羅渡苗族鄉轄11個行政村,67個村民組,即天堂村(5個村民組)興田村(6個村民組),黃桷村(7個村民組),楊叉村(9個村民組),新橋村(7個村民組),武營村(7個村民組),龍坪村(2個村民組),寨子村(4個村民組),炮房村(5個村民組),楠木村(7個村民組),槽門村(8個村民組)和一個街村居民組。

自然環境

羅渡苗族鄉幅員面積41.03平方公里,屬四川盆地南緣盆周的低中區,地處東經104°46′36″——104°53′22″, 北偉28°03′23″——28°06′48″之間,平均海拔高度640米,年平均氣溫16.4度,年降雨量976毫米,無霜期329天,日照1031小時。洛亥河(亦稱黑水)與鄧家河(亦稱符水)在境內上渡口合流,舊稱符黑水,為南廣河上游,境內的王武寨是川南苗族聚居地,因此羅渡譽為“川南苗鄉”享譽中外。

全鄉由四河一溪四山七面坡組成,洛亥河從南面,鄧家河從東面,左右分流進入境內在上渡口匯集為南廣河,冷水河由南向北繞西部邊緣流過,四河在境內流程16公里。山系糸南嶺山脈烏蒙山分脈的小分支,在境內分為龍坪山系,炮房山系,天興黃山系,洛表大山山系尾部,各山系以低山、深丘為主,間有槽壩,淺丘。

物產資源

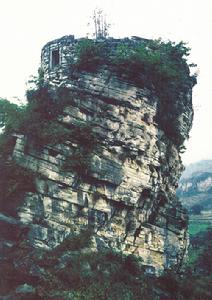

僰人石堡寨

僰人石堡寨羅渡苗族鄉物產資源極為豐富。

礦產資源:現已探明的煤炭儲量為1100萬噸,礦產資源鐵礦、銅礦、煤矸石、石灰石、磚瓦粘土等材料儲量也較豐富。

動物資源:全鄉已探明的獸類25種,鳥類42種,魚類21種,蛇類22種,蟲類34種,兩棲類4種。

植物資源:全鄉已探明野果類6種,菌類12種,藥材類55種,花草類25種,竹類10種,藤皮類15種。

土地資源:全鄉幅員面積41.03平方公里,合61545畝,可耕地16774畝。水田4282.1畝,旱地12492.1畝。

水資源:全鄉水力資源豐富可開發利用的水能資源7000千瓦。現已動工的羅渡水電站設計投資為1.1億,裝機總容量為1.25千瓦。

旅遊資源:天堂蘇麻灣懸棺與僰人石堡寨是省級文物保護單位,也是著名的旅遊風景區。興田天生橋、范家洞、王武寨將軍洞是羅渡苗族鄉獨具特色的喀斯特溶洞風景點,可供開發利用。

農業發展

鄉境內資源豐富,土地肥沃,氣候溫和濕潤,雨量充沛,適合於多種植物生長,現主要種植以玉米、小麥、水稻、紅苕等為主,經濟作物主要以油菜、蠶桑、岩桂、水果等為主,畜特業以生豬、雞、鴨牛羊等為主,2005年全鄉實現國內生產總值11708萬元,農業總產值4338萬元,企業總產值7370萬元,糧食總產量6022噸,農民人均純收入2726元

基礎設施

鄉內交通便捷,信息靈通,水電設施齊備,已安裝程控電話900餘門,行動電話4000餘部,通郵覆蓋率達100%。鄉內有學校8所,其中民族校1所(王武寨民族校),在校學生總人數2292人,教師100人。衛生院1所,村級衛生站12個。農業服務中心1所,職員5人,畜牧獸醫站一所,工作人員2人。

民俗文化

苗族風俗,獨具特色,苗族文化,博大精深。

婚俗:主要有一為舊時的媒人撮合,父母抉擇,重三媒六證,彩禮裝套,依父母完婚;二為交際求偶,即未婚男女通過“踩山”、“踏月”等社會、生活交際活動,漫舞歡歌,情投意合,定下終身。三為上門求親,即男女互通情書,自由戀愛後,男子請媒人登門求親,以“三回九轉禮”、“插傘禮”、“成親禮”等形式定下親事。

羅渡苗族鄉蠟染工藝培訓會

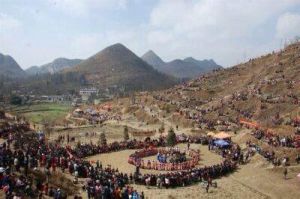

羅渡苗族鄉蠟染工藝培訓會花山節:每年正月初一、初二、初三,苗漢同胞聚集在事先選定好的高山草地,用牛皮鼓、嗩吶、蘆笙、竹簫、口弦、牛角號等樂器配以歌舞共慶一年的豐收。現在每年的花山節均在王武寨舉行。

蠟染:是苗族同胞用樹脂作染劑將布製品染成各種花紋作衣飾的一種傳統的美術工藝,相傳已久。早在1932年,美國人葛維漢在川南王武寨見到蠟染刺繡點花裙愛不釋手,索取樣品帶回成都,至今仍珍藏於四川大學博物館。2002年葛維漢的外孫格雷厄姆·羅素和帕特·羅素再次到王武寨訪問時也詢問了其外公遺作中的苗族蠟染的發展情況,並饒有興趣地展示書籍中當年在王武寨收集的苗族蠟染圖案。苗族蠟染工藝已成為苗族工藝中的一樹奇葩。

敬奉祖宗:每年臘月三十日,苗族同胞家家戶戶打糍粑,並把糍粑抬到自己的祖宗神位前,燒香、磕頭禮拜。每年的秋收季節里,要擇日吃新,把當年生產的新糧爪果等煮熟後,呈奉上天和祖宗。

苗族鄉手毽:川南苗族廣為盛行的民族體育活動,由王武寨民族校挖掘整理,分別於2001年和2005年參加省第11、12屆民族運動會競技表演,均獲一等獎。2004年珙縣舉辦了首屆川南苗族手毽邀請賽。該體育項目參加民運會後得到省、國家民族體育界的高度認可,並將列為下屆民運會的比賽項目。