簡介

羅伯津斯基定理屬於國際貿易理論範疇,國際貿易理論經歷了從古典貿易理論、新古典貿易理論、現代貿易理論和新貿易理論的發展過程。按照市場結構劃分前三種可以歸納為一類,它們的理論基礎都建立在完全競爭市場基礎上。古典貿易理論包括斯密的絕對優勢理論、李嘉圖的相對優勢理論,新古典貿易理論包括一般均衡理論、相互需求理論和對偶理論,這些理論都建立在完全競爭的假設下。現代貿易理論則以要素稟賦論為代表,該理論體系闡述國際貿易產生的原因在於產品的價格差異,價格差異源自於成本差異,成本差異產生於生產要素的豐裕度。主要理論包括要素稟賦論、要素價格均等化原理、薩繆爾森—斯托爾帕定理和羅伯津斯基定理等。

公式說明

羅伯津斯基定理公式

羅伯津斯基定理公式結果X部門的生產擴大,而Y部門的生產則下降。如果是勞動總量增加,資本總量不變,則同樣的道理,Y部門的生產將擴大,X部門的生產將下降。

實踐意義

在現實中,一國的要素數量經常在發生變化,羅伯津斯基定理在商品相對價格不變的前提下,某一要素的增加會導緻密集使用該要素部門的生產增加,而另一部門的生產則下降。

1.對資本存量相對增加的國家,可以預期到它們的勞動密集型工業的規模會趨於萎縮

2.對勞動要素供給趨於增加的開發中國家,不適時宜地發展資本密集型工業則可能導致比較利益的喪失

3.一個國家的比較利益並不是一成不變的

定理結論

生產可進口商品生產要素的增加,將會減少對進口商品的需求,從而使其貿易條件得到改善;

而生產出口商品所需的生產要素的增加,將會增加出口商品的供給,從而導致其貿易條件惡化。

關於這一點對出口導向型企業顯得尤為重要。在增加出口的同時,更要關注可能對貿易條件產生的負面影響,要做到趨利避害。

具體套用

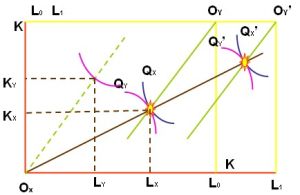

羅伯津斯基定理要素分析

羅伯津斯基定理要素分析 1. 封閉條件下:

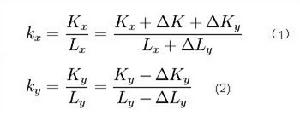

要素稟賦增加之後,生產可能性邊界的兩個端點所分別對應的X、Y的最大產出,都會增加,因此,整條邊界線將向外移動,但生產邊界外移的方向性則取決於要素稟賦變化的類型。

在右圖中,對應於一個不變的相對價格P,資本增加前,相對價格線P與生產可能性邊界相切於Q點,資本增加後,相對價格線P與新的生產可能性邊界相切於Q′點,根據羅伯津斯基定理,新的生產均衡點Q′應位於原來的生產均衡點Q的右下方,這裡,通過Q與Q′兩點的直線R稱為羅伯津斯基線(Rybczynski line)。由於相對價格P可任意取值,因而,對應於任意一相同的商品相對價格,資本增加後,資本密集型產品(X)的產出增加,而勞動密集型產品(Y)的產出則減少,這意味著生產可能性邊界的外移相對偏向於X坐標軸,圖中在橫坐標上X產出增加的比例要大於縱坐標上Y產出增加的比例。

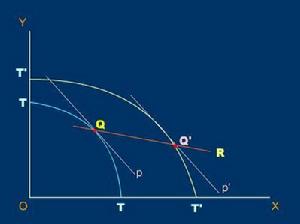

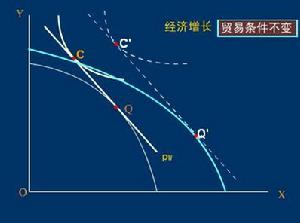

圖—3-1羅伯津斯基定理-貿易條件惡化

圖—3-1羅伯津斯基定理-貿易條件惡化2.在開放條件下,如果一國某一要素增加,對方國家一切保持不變,那么要素增加後,在國際市場上密集使用該要素的商品相對價格要下降。

(1) 若該商品是要素增加國家的出口商品,則該國的貿易條件惡化,相應地,對方國家貿易條件則改善;

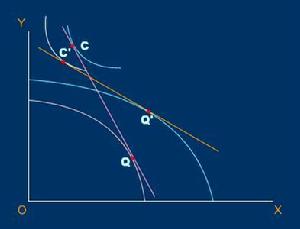

圖-3-2 羅伯津斯基定理-貿易條件不變

圖-3-2 羅伯津斯基定理-貿易條件不變 進一步經濟成長對增長國的福利會產生兩種截然不同的影響效果。一方面,經濟成長意味著國民收入水平的提高,國民福利的改善;另一方面,經濟成長又可能惡化本國的貿易條件,對本國福利產生不利影響。在這種情況下,經濟成長的淨福利效應取決於上述兩種影響效應的對比。

如圖—3-1、圖—3-2所示,偏向出口的經濟成長的福利效果可分解為兩部分。經濟成長前,生產和消費均衡點分別為Q和C;增長後,新生產和消費均衡點分別為Q*和C*。增長前後,A國的貿易條件分別為pw、p*w,其中p*w比pw更平坦,表示A國貿易條件惡化。

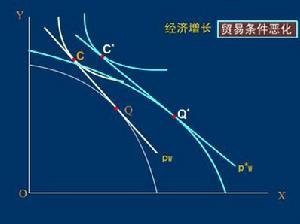

圖-4羅伯津斯基定理-悲慘增長

圖-4羅伯津斯基定理-悲慘增長 如果轉移至他國的利益部分超出了增長利益,那么A國的福利水平將低於增長前,這種情形就稱為“悲慘增長”(immiserising growth),如圖—4所示。由於貿易條件急劇惡化,導致增長後新的消費點(C*)位於原消費點(C)之下,所以,通過C*點的社會無差異曲線所代表的福利水平低於增長前的福利水平。

如果生產可能性邊界的外移偏向於出口部門,則稱之為偏向出口的增長(export-biased growth);如果生產可能性邊界的外移偏向於進口替代部門,則稱之稱偏向進口的增長(import-biased growth)。

3.“悲慘增長”的幾個前提條件:

(1) 經濟成長偏向增長國的出口部門;

(2) 增長國在世界市場是一個大國,即其出口供給的變動足以影響世界價格;

(3) 增長國進口邊際傾向較高,即增長國對進口的需求會因經濟成長而顯著增加;

(4)增長國出口產品在世界市場上需求價格彈性非常低。