簡介

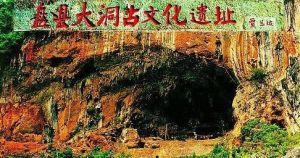

盤縣大洞遺址

盤縣大洞遺址發現

1993年是我國文物考古的豐收年,全國考古發掘項目達500多項,湧現出一批考古新發現,充分展示中華文明古國的源遠流長與文化創造。翌年伊始,《中國文物報》受國家文物局委託,在首都北京召開評審會,經過充分討論,考古學家們依據這些新發現的價值,從中評選出“九三年全國十大考古新發現”,名列榜首的就是貴州的“盤縣大洞舊石器時代遺址”。這是繼黔西觀音洞文化遺址之後的又一重大發現,在全國引起轟動。1996年11月20日,在國務院公布的第四批全國文物重點保護單位中,大洞遺址被列為“國寶”。次年,我國最具權威性的《人類學學報》出了一期專號,刊登了一組研究盤縣大洞的學術文章。盤縣大洞位於盤縣珠東鄉十里坪村,距縣城49公里。至少在上世紀90年代前,誰也沒有把盤縣大洞看作文化遺址,洞裡建有一座小廟,當地人常來此燒香拜佛。1990年,有人偶然在洞中揀到幾件石器,這才開始引起注意。1991年中科院古脊椎動物與古人類研究所派人前來考察,認定這是一個有發掘和研究價值的古遺址。喜從天降,次年發掘僅用了21天,就有許多驚人的發現,海內外專家紛沓而至,成為考古熱點。

發現雖然帶有很大偶然性,而它的存在則是歷史的必然。1929年發現“北京猿人”之後不久,在印度、巴基斯坦北部邊界發現了更古老的“西瓦古猿”,這就引起了科學家們的聯想,開始探索古人類的起源和路線,並把目光轉向西南。近半個世紀的考古發掘終於提供了有力的證據,證明雲貴高原是古人類的搖籃之一,從猿演變為直立人和智人的過程昭然若揭,其間並無缺環。在貴州發現了“桐梓人”、“水城人”、“穿洞人”、“ 興義人”、“桃花洞人”等等。這與貴州的地理環境有關,氣候溫和適宜古人類生存,動植物豐富便於採集和狩獵,喀斯特地貌提供了大量可供製作石器的原料,而天然洞穴則是古人類遺址,有六枝桃花洞、水城 硝灰洞,繼之又發現盤縣大洞。

文物

這是一個名副其實的“大洞”。洞口寬55米,洞廳縱深220米,洞內平均寬度為35米,總面積約8000平方米。可喜的是,剛發掘了92平方米(相當於總面積的1.15%)就獲得了2300件石製品,並發現了4枚古人類牙齒化石,因此,被定名為“大洞人”。說它是“石製品加工場所”一點也不過分,大量燧石被打製成石核、石片,經過加工製成邊刮器、砍砸器、石錘和石斧,反映了古人類製造石器的過程。技術上保持觀音洞文化的基本特徵,但有新的發展。使人感到驚奇的是,在這裡發現了類似法國巴黎出土的“勒瓦婁瓦”手鎬和近乎緬甸出土的“安雅特”手斧,它們是“天外來客”還是“大洞人”的創造?若是長途跋涉地從法國、緬甸傳來又未找到證據,這便成了一個“科學之謎”。如此巨大而寬闊的舊石器文化遺址,無論是國內外都是少見的,何況目前發掘的僅僅是其中很小的一部分,更加誘人的前景正擺在我們面前。價值

說它是一個巨大的“宰咼動物的場所”也是可以的,在這裡出土的動物化石近萬件,有哺乳動物6目40種,還有少量鳥類和魚類化石。動物仍屬南方“大熊貓---劍齒象動物群”,其中有東方劍齒象、中國犀、巨獏、最後鬣狗等絕滅種,更多的是現在仍然生存的動物,如猩猩、虎、豹、豬、鹿、青羊等。根據古生物判斷,其地質年代為“更新世晚期”,這一時期的人類屬“早期智人”,人的智力發展起來。大量的動物化石告訴我們,這一時期狩獵相當興盛,捕捉動物的範圍很廣,而且有能力捕捉大動物、猛獸以及天上的飛鳥、水中的游魚。肉食的擴大與人類用火息息相關,已經不再是生呑活剝,而是用水燒成熟食。在盤縣大洞還發現了大量可以碰擊出火花的燧石,發現面積較大、較厚的灰燼層,有的骨頭被燒焦,有的石塊被燒裂。完全可以推斷,“大洞人”已發明了人工用火,它不同於通常所說的“鑽木取火”,而是“擊石取火”。不過,盤縣大洞的發掘僅僅是一個良好的開端,不久的將來還會有更多更新的發現。