人物簡介

![盛成[著名學者]](/img/c/34d/wZwpmL1ETNwgDO4UDN2kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL1QzLxMzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg) 盛成[著名學者]

盛成[著名學者]1996年12月26日,國際著名學者盛成,這位年近百歲、為中法文化交流做出卓越貢獻的“世紀老人”,默默地走完了其具有傳奇色彩的漫長的人生旅程,用盡他生命中最後一絲氣力,實踐了一位東方赤子的“歸一”的人生理想。

傳奇一生

1910年出家金山江天寺,師從著名的“革命和尚”黃宗仰,同年與其兄盛白沙(民國烈士、功臣之一,曾任廣州革命軍政府海軍“肇和艦”艦長、汕頭海軍臨時艦隊指揮,並協助孫中山平息陳炯明叛亂,系孫所倚重的革命中堅。1923年為叛亂分子殺害)一起秘密加入“同盟會”,結識革命家黃興,得其大賞識因而更為現名,號成中;次年參加“辛亥革命”光復南京的戰鬥,年僅12歲,是稱譽一時的“辛亥三童子”之一,因有特殊貢獻而置身南京方面歡迎孫中山就任臨時大總統的代表行列,並得到孫本人的親切嘉獎和勉勵;隨後先以優異成績考入臨時政府創辦的陸軍學堂,學堂胎死腹中,旋入鐵路學校,再求學於佛、儒學大師歐陽竟無

1914年,盛成考入上海震旦大學讀法語預科。三年後,他考入長辛店京漢鐵路車務見習所任職。在“五四”運動中,盛成與北大學生一起衝擊東膠民巷,火燒趙家樓,後來他被推舉為長辛店鐵路工會的代表。在這次運動中,盛成與周恩來、許德珩等學運領袖,結為親密的戰友。

1919年年底,盛成滿懷著尋求科學救國之道的理想,登上了“勒蘇斯”號郵輪,開始充滿艱辛的留法勤工儉學之旅。

1923年盛成於法國南部地中海沿岸植物標本

1923年盛成於法國南部地中海沿岸植物標本他先進入法國蒙彼利埃農業專科學校學習蠶桑學,後又轉入義大利帕多瓦大學和蒙彼利埃大學學習,並獲得高等理學碩士學位。二十年代初,盛成加入了法國社會黨,並參與創建了法國共產黨,是該黨早期的領導人之一。他憑藉自己所具有的崇尚自由和熱愛藝術的個性,很快又加入到超現實主義“達達”運動的波瀾之中。留法勤工儉學的歲月中,他不僅積極參加歷次維護留法學生合法權益的鬥爭,而且以非凡的勇氣投身於國際左翼進步組織的社會活動中。1927年,盛成應法國文豪羅曼·羅蘭的邀請,出席了在日內瓦召開的“世界婦女自由和平促進大會”。但是由於盛成的言行和思想與當時完全聽命於蘇共的法國共產黨存在很多分歧,使得他最終告別了政治舞台。在一陣迷惘之後,他開始潛心於學術研究領域。

1935年瓦雷里贈送給盛成的簽名照片

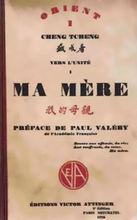

1935年瓦雷里贈送給盛成的簽名照片1928年,盛成應聘到巴黎大學主講中國科學課程。在這段時間裡,盛成深深地領悟到東西方思想相通之處,他獨具慧眼地提出自己的見解:“天下殊途而同歸。”從此,這便成了盛成為之奮鬥終生的最高理想目標。由此應運而生的一部自傳體小說《我的母親》,1928年在巴黎出版後立即震動法國文壇,西方報刊紛紛給予介紹和評述。詩人瓦雷里為該書撰寫了一篇長達十六頁的萬言長序,盛讚這部作品改變了西方人對中國長期持有的偏見和誤解。該書還得到著名作家紀德、羅曼·羅蘭、蕭伯納、海明威、羅素等人的高度評價;並先後被譯成英、德、西、荷、希伯萊等十六種文字在世界各地出版發行。

三十年代初,盛成從海外載譽歸來。他先後到北京大學、廣西大學、中山大學和蘭州大學執教。抗戰期間,他一度投筆從戎,擔任過上海十九路軍政治部主任和武漢全國文藝界抗敵聯合會常務理事等職。1948年,盛成應聘到台灣大學擔任教授,他一邊從事教學,一邊從事國學研究。由於思想進步他受到當局的迫害和校方的排斥。1965年,盛成脫離台灣來到美國。在美期間,他用英文寫成《歐陽竟無傳》。不久,盛成再度來到法國南部,專門從事文學創作和學術研究。他的著作被收入法國中國小課本,同時還發行了由他本人親自朗讀的教學錄音帶。六十年代,他還應聯合國教科文組織的約請,把《老殘遊記》譯成法文出版。

1978年10月,這位在海外漂泊多年的遊子,幾經周折終於回到祖國的懷抱。盛成先生歸國後,長期在北京語言學院擔任一級教授。八十年代,進入耄耋之年的盛成仍然孜孜不倦地從事馬來語與漢藏語系的比較研究。1985年,法國密特朗總統授予這位“世紀老人”法蘭西榮譽軍團騎士勳章,以表彰他對中法文化交流所做出的突出貢獻。盛成,這位學貫中西、飽經滄桑的東方赤子,不僅為東西方文化的融合與交流做出巨大貢獻,而且親身經歷了二十世紀近百年歷史的風風雨雨。他在歷次社會變革與政治運動中始終站在時代的最前列,成為秉承“五四”傳統,畢生追求自由民主思想、反對強權壓迫的現代中國知識分子中的行動楷模。

“達達狂年”和盛成

盛成於1920年1月抵達巴黎,恰逢風靡歐美的“達達主義”運動由蘇黎世而紐約,而匯合於洛桑,而潮湧入巴黎之時。達達主義者以巴枯寧“破壞即創造”的著名論斷相號召,致力於全面反叛傳統價值,這對自幼生活在極權統治之下、滿懷革命激情且已有豐富革命履歷的盛成立即顯示了巨大的吸引力。每當夜幕降臨,塞納河兩岸以蒙巴拿斯和蒙馬特兩個地區為中心的幾乎所有咖啡館和酒吧都是“達達”們的聚會場所。醉心文學的去蒙巴拿斯,鍾情藝術的去蒙馬特,盛成則是興之所至,兩邊穿梭,既大喝蒙巴拿斯的“文學咖啡”,也痛飲蒙馬特的“藝術香檳”。他把這每日例行的慶典稱為“參加達達文藝晚會”。在那裡他第一次聽說了弗洛伊德精神分析和“俄狄浦斯情結”,先後結識了查拉、杜桑、阿爾普等“達達”鼻祖,以及畢卡索、阿波里耐爾、布雷東、海明威等正在脫穎而出的世紀大師,而尤與畢氏和海氏交誼深厚。他曾乘興用中文為畢卡索的畫題寫詩句,使後者大感新奇和開心,只可惜這件中西合璧的墨寶未見流傳,或已軼失亦未嘗可知。 1920年的巴黎“達達”運動後來被稱為“巴黎學派”,而這一年則被稱作“狂年”。“狂年”及此後一段時間內的親歷“達達”極大地影響了盛成的思想發展和人生道途。他數年後之所以有勇氣用法文寫作《我的母親》固如他自己坦言,很大程度上是得了“達達”的一點“靈光”;往大處說,他1920年3月先加入法國社會黨,繼而與社會黨左派加香(Cachia)、弗羅沙德(Frossard)一起創建法國共產黨,並擔任法共南方地區蘭蓋道克省(Langnedoc)省委書記一事,亦與他對“達達”的反思,與“達達”內部的分化,以及“達達”置身其間的整個歐洲的革命情勢直接相關;至於他後來既未能與旅法的中共支部結合,復因在若干重大問題上與法共乃至第三國際領導人發生根本分歧而又堅執己見,終致被逐,恐怕與“達達”的影響也不無干係——然而卻並非共同信奉無政府主義的緣故。

1975年盛成整理出版了法文詩集《狂年吼》,以緬懷那一段狂飆突進的歲月。兩年後,他作為唯一在世的“達達”元老,應邀出席了西德政府在西柏林舉辦的紀念“達達運動”藝術大展,受到了極其熱烈的歡迎。又過十年,他寫了一篇相當簡約的追憶文字,概括表述了他所認識的“達達”,包括“達達”的發生和自身演變,其在歷史上的地位、作用、影響和意義,以及他個人與“達達”的關係,其中的一段話頗能說明問題:

我們同布雷東分手,我們是積極的,主張藝術為人生。我們也是有組織核心的,同布雷東消極的無組織的各自為政形成鮮明對照。而且我們同社會聯繫緊密,傾聽民眾之聲,我們將法國的古典精神“正確(PRECISION)、光明(CLARTE)、和諧(HARMONIE)”增改為四個詞:VIGUEUR,自強不息(此詞本義是生動、強有活力)。LIMPIDITE,通體致用(此詞指內在的,而原來的CLARTE是外表的)。HARMONIE,全面協調(跟過去不同的是,以前“和諧”中的正反是絕對的、局部的,而現在的正反是相對的辯證的全面的。因此,科學、藝術、文學是綜合的,沒有純藝術和純文學,沒有文即沒有藝,沒有科學就沒有文藝,沒有文藝也沒有科技。一切是綜合的,二十世紀就是綜合的世代。)PAIX(PEACE),和平大同。和平的目的,是天下為公的大同之道。以上四詞,就是我們的信約,也是我們行動的燈塔。

《我的母親》和瓦雷里

第一次留法時的盛成當然首先是一個革命者,但看來也確實從一開始就沒有準備當一個職業革命家。他先後就讀於法國蒙白里埃農業專門學校、蒙白里埃大學和義大利巴都大學。無論社會活動多么密集繁忙,似乎都沒有影響他的學業,沒有影響他最終以優異成績獲高等理學碩士,其精力之充沛,意志之堅韌,協調平衡能力之強,當真出類拔萃。 而革命和學業又都沒有影響他談戀愛。盛成16歲時在上海經歷了他純潔的初戀。他出國後之所以選修蠶桑這一與其志趣、經歷似乎大相逕庭的專業,就是為了了卻他那英年早夭的戀人未竟的心愿。僅此一端,即可見其性情。在法國和義大利,盛成又先後與6位分別來自亞美尼亞、義大利、俄羅斯和羅馬尼亞的異國佳麗共墜情網,每一次都愛得刻骨銘心乃至神魂顛倒,而每一次又都因為種種陰錯陽差不得不揮淚分手,唯一貫穿始終的是但丁《神曲》中貝亞特麗契的身影和貝多芬《第九交響曲》那感人肺腑的旋律。這兩種不朽的人類情感原型正是他1928年寫作《我的母親》的動機。他希望“這本書要有《神曲》底精神,要有《第九交響曲》的音調”;它應當成為“餓肚子底朋友,痛苦者的知音”。在這個意義上,它將是一首“人曲”。

這位愛情上的國際主義者之所以選中母親作他“人曲”的嚮導,自然是出於他對母親的一份特殊感情。事實上,早在長辛店實習期間他就已寫出了雛稿《盛世母範》,現在只不過基於因身在異國他鄉而更深切、更複雜的感受,在更為廣闊的背景下進一步擴充改寫而已。在後來的一篇文章中他寫道:“我心中老覺得別人愛我,是一時的,我的母親愛我,是一世的。別人的愛情是有條件的,有目的的。我母親愛我是無條件又無目的的……我的母親,兒時失恃,少年守寡,五十後又喪長子受盡社會苦辣酸鹹,好多年不曾餐過一飽,終日在債里度日子,她不是我的聖人,誰是我的聖人?我愛她,她愛我,這種母子的愛,苦人與苦人相愛,飢者與飢者攜手,我何必去找愛人來做我的響導,我自然要找這位愛我一生一世的母親來做‘人曲’的主宰”。

在盛成看來,這種神聖的母愛又是“天下殊途而同歸”至理的體現。母親是人人有的,母教是人人受的,母愛是人人贊的,孔孟耶穌,概莫能外。人類於此擁有的共同語言,恰與貝多芬《歡樂頌》在人們心中所能激起的那種普遍情感一脈相通。1927年他在巴黎大學主講《易經》,開篇第一課“引言”的主題就是“天下殊途同歸”。當時巴黎各界的名流雅士紛紛到場,而莫不折服於這位年輕人的雄辯滔滔。《我的母親》將再一次印證這世道人心中的犖犖大者。

但出書和開課畢竟不是一碼事。《我的母親》成書後分投好幾家出版社,除一家外,均如泥牛入海。退稿的這家話說得很客氣,但並沒有因此留下任何餘地:“你先生的稿子非常之好,我們十分欽佩,可是我們不能承印。”出版商有出版商的邏輯,誰都沒脾氣。

沒脾氣的盛成一籌莫展之餘,經友人點撥給當時正如日中天的大詩人保羅·瓦雷里寫了一封類《上韓荊州書》求助。他在巴黎大學講《易經》時,瓦雷里就和科學家班樂衛一起坐在台下前排,課後還曾和他熱烈擁抱,感謝他揭示了中國文化的博大精深。如果這位被稱為“二十世紀的維克多·雨果”的大文豪肯出面援手,出版《我的母親》當不愁柳暗花明。

1928年法文首版我的母親封面

1928年法文首版我的母親封面瓦雷里果然急公好義,不僅立即給盛成回信同意推薦《我的母親》,而且答應為其作序;不僅馬上動手寫了序,而且一寫就是16頁洋洋萬言。這種介入方式也當真是立竿見影,書商們立馬來了個180度大轉彎,紛紛表示要承印此書。最後由盛成擇定亞丁階印書局於1928年6月印行了第一版。這下他可成了個“爆炸性”人物。圈中人聞訊紛紛致賀,傳為盛事,其中海明威的來信最俏皮,也最有代表性。在信中他劈頭就恭喜盛成成了“千萬富翁”,然後解釋說,瓦雷里素來惜墨如金,平時若想得到他寥寥數語的回信也屬萬難,故朋友們都戲說他“一字千金”;現在你盛成一下得到了他一萬多字,不是“千萬富翁”又是什麼?最後他表示,他一點也不準備掩飾他的艷羨乃至嫉妒之情。

《我的母親》出版後好評如潮,當與瓦雷里的始作先聲大有干係。但若將之僅僅歸功於瓦雷里,那也有欠公正。事實上,瓦雷里之所以有此絕無僅有之舉,也是首先受了這本書的深深感動。他在序中寫道:“我讀了盛成先生的《我的母親》一書之後,在最柔和彩色之中,與最優雅外貌之下,發現出至大新奇之事的初生,令我夢見天將破曉,玫瑰一色底萬象,無窮纖細的光華,暗示著公布著新世代誕生中無量地事變......是一位最可愛與最柔和的母親,來在全人類底面前,做全民族的代表,可稱極奇特且極有正誼的理想。既奇特而極有正誼,如何使人不神魂顛倒,心搖情動若山崩呢?”他還坦陳這本書有力地改變了他先前對中國的偏見和誤解,從而改變了他內心的世界圖像。

法國《世界報》1928年8月11日的一篇評論文章就此寫道:“盛成打了個大勝仗,使瓦雷里能聽他的話,不再把東方人當作一個‘怪物’來看待,這可真是了不得,簡直開了一個新紀元……《我的母親》替瓦雷里開了謙卑赦佑之門,他要對自己過去的著作及社會對他的醉心的讚美之詞來一番重新檢閱了。瓦雷里這篇長序的重要性,表明在他那冰寒的建築物里,有幾件東西被破壞了,一口人氣鑽進了這太古的頑石,他要到另一方向去下工夫了。”

關於《我的母親》和瓦雷里,或許還是法國《東方報》1928年7月18日的評論文章說得最為中肯:“如說受瓦雷里序言之榮幸甚大,然而盛成之才也可與之相比。……他的憶念,他追述起來的時候,完全是詩態。筆法之純熟,文章之窈窕,伶俐而又直率。”

盛成因《我的母親》所取得的巨大成功,其程度甚至連他本人都始料不及。出版當年盛成即被吸收加入了法國文人協會,這本書亦被視為法國文學的典範作品之一,其部分章節被收進法國中國小課本,還灌錄發行了他本人用標準的法語朗讀的有關章節的錄音帶。在法國大學文科必讀書的“世界名著”一欄中,《我的母親》迄今赫然在列。這本書出版不久,即被譯成英、德、荷、西班牙及希伯來等多種文字,有關的報導和評論更是遍及各國報刊。羅曼·羅蘭、蕭伯納、羅素、居里夫人、梅特林克、紀德、巴比塞等讀到此書後或致函盛成,或發表評論予以高度評價。當時的英國首相鮑德文因此書特別安排與他會見;土耳其國父兼總統凱馬爾、埃及國王因此書而專門邀請他訪問講學。在埃及,素有“詩王”美稱的邵基(Ahmad Shauqi)因此書把他引為兄弟;在印度,泰戈爾因此書和他結為至交;至於戴高樂和他歷時數十年而不衰的友情,其最初的契機也是因為《我的母親》。

北京圖書館現藏有一冊該書的法文初版,是作者本人贈送的。書的封面寫著:“獻給世界上的婦女、慈母及兒童”。扉頁是盛母的像,像下是她的一句話“救苦人”;旁頁空白處有作者的毛筆題詞:“精版一百五十卷,其中贈埃及國王一卷,土耳其總統凱馬爾一卷,中國方面贈給馬相伯先生一卷,法國方面贈給瓦雷里先生一卷。自留三卷,一贈母親,一贈武弟,一自贈。今自贈之書已喪失,此乃喪失之賠償,並非精本。特贈。盛成(印)。民國二十三年二月八日”。兩年後,即民國二十五年,該書中文版由上海中華書局出版。

五四以來的新文學史上,以一部作品而名動全球的,盛成大概是第一人。其後亦不乏暴得大名者,且路數大致相近,如前些年張蓉的《鴻》所引起的轟動,然皆不得重現當年《我的母親》出版後的盛況。究其緣由,除了時代風雲際會和作品題旨格調上的差異外,有無像瓦雷里那樣既權威又懇切的引薦,恐怕終還是一個不得不考慮的因素吧。

暮年重振雄風

1966年3月6日,時年67歲的盛成第三次來到法國。

上一次是1935年1-4月間,距他1929年功成名就返國報效整整6年。那次是受有關方面委派來歐洲調查故宮盜寶案,雖曾多次出入法國,也趨前一一看望了師友,但嚴格說來,只能算是路過。轉眼又已契闊30餘年,法國還是那個他所熟悉的法國,巴黎還是那個對他情有獨鐘的巴黎嗎?

30年的風風雨雨,他歷任北京大學、廣西大學、中山大學、蘭州大學教授和中華書局編輯;抗戰期間,還擔任過十九路軍政治部主任、台兒莊戰地慰問及調查紀事、上海各界救亡協會國際宣傳委員會總幹事、武漢中華全國文藝界抗敵協會常務理事等;抗戰勝利後,他先後參與了東北、北平的接收工作,1947年又參與接收台灣大學,不想在台灣一陷就是18年。若不是後來他抓住一個偶然的機會直接疏通了蔣經國,同意他去美國探望女兒,他還得在那裡陷下去。

不管經歷了怎樣的坎坷曲折,法國始終是他心目中的第二故鄉。他無法適應美國。在他看來,如果他在美國待下去,其結果只能是步老友海明威的後塵;而在法國,他將東山再起。

到巴黎後的第一件事自然是去看望瓦雷里的遺孀。1933年他的第一個孩子出生就取名保羅,以紀念瓦雷里的知遇之恩,兩家因此結為乾親;現瓦雷里雖已去世多年,然恩義並不為之稍減。

1955年他全文譯出了瓦氏名作《海濱墓園》,巴黎漢學界曾視為大事;有人甚至提議將他的譯本再譯回法文,認為這樣法國就會擁有兩個瓦雷里。

瓦雷里遺孀重逢故人,盛情自不待言,但這並沒有妨礙她的坦率。席間她對盛成說:“你當時寄給瓦雷里的信是由法蘭西學院轉來的。轉交時,紀德正好在我家裡。瓦雷里看後,把信交給紀德。紀德看信後說:‘這箇中國人了不起,將來會對我們的文學和文字有貢獻。’於是瓦雷里給你回了信。但現在,你的法語已經不行了”。

盛成當年的法語堪稱無懈可擊,他因最早使用短句寫作而對法語文學作出的貢獻是同行們公認的;然而眼下卻連看報紙都發生了困難。在美國時,大女兒針對他的英語也作過類似瓦雷里夫人那樣的提醒。戰後各國語言都經歷了巨大而深刻的變化;他不無痛苦地承認,自己確實有點落伍了。

看來真想“東山再起”,就必須首先捨棄一切虛榮,從頭開始回爐法語。他在巴黎稍事停留,便一頭扎向南方城市亞威農(Avignon)。南方一直是對藝術家有特殊魅力的地方,凡·高、畢卡索、馬蒂斯等都曾來此定居,而亞威農又地處戰後歐洲新的軸心線上,這有助於強化他從頭開始的決心。

在亞威農盛成到處跑,到處聽,到處看,有時一天要記100個以上的生詞。他以做詩的方式練習造句,以南部古建築為依據推敲章法,用他自己的話說,“萊茵河、地中海、南部的陽光、古建築的立體感,是我第二次衝擊法語文學的重要背景”。

兩年多過去了,盛成有心檢驗一下自身的再造之功。他回到巴黎,向瓦雷里夫人呈上他剛寫的一首詩。夫人看了點點頭,說:“你的法語又可以了”;朋友們則戲言“你又畢業了”。這恢復了他的自信。所謂“昔日劉(盛)郎今又來”,至此方為不虛。

而盛郎每來似乎都能趕上個什麼當口。初次是“達達狂年”,這次則是“68風暴”。他甫回巴黎沒幾天,對現行教育制度深惡痛絕的大、中學生們便開始了他們的造反行動。到處是遊行的隊伍,滿眼是翻卷的旗幟。塵封的革命記憶被倏忽喚醒,盛成理所當然地站在了學生一邊。在被占領的奧頓大戲院和萬神廟,在掘路築壘和警察緊張對峙的拉丁區,哪裡活躍著學生的身影,哪裡就迴蕩著盛成的聲音。他採用學生們喜歡的最新辭彙寫成的詩篇不脛而走;他的名字和另一位同樣全身心投入運動的老人的名字——讓·保羅·薩特一起,被人們傳誦。

而運動的塵埃剛剛落定,他又寫了一篇題為《果熟因除》的萬字長文寄給老友戴高樂。在文章中,他以一個學生運動過來人的豐富閱歷和經驗,聯繫半個世紀前中國的五四運動和歐美的達達運動,詳細剖析了這次“風暴”的由來,其用意當屬“僅供參考”之類。這兩種在他人看來多少有點悖謬的行為,在盛成卻是統一的。這個“一”就是他始終堅持的世紀文化立場:自由、公正、人類福祉至上。在此前提下,公是公,私是私,該怎么樣,就怎么樣。正像他從來沒有試圖利用和總統或其他“大人物”的私交謀取一己之利一樣,他也從來不是一個狂熱的意識形態分子,因此支持矛頭直指戴高樂政權的“風暴”和珍視與戴高樂本人之間的友情並無根本衝突。戴高樂顯然也十分理解和欣賞這種“從心所欲,不逾矩”的人生境界。他不僅馬上指示在內部刊發了盛成的文章,而且次年在擬定訪問中國、會見毛澤東的未遂計畫時,還準備請盛成當他的顧問。授予盛成以法蘭西榮譽軍團騎士勳章,最初也是出於他的動議,只是因當時盛成堅辭不受(怕受了將來無法落葉歸根),才不得不延至1985年由密特朗落實。

從1965年8月1日逸出台灣到1978年10月10日歸返大陸,13年間的絕大部分盛成是在法國,主要是在巴黎度過的。他雖然未能再現20年代末的輝煌,但仍顯示了巨大的活力。他的寓所只不過是十四區的一間小屋,然而影響卻輻射到整個歐洲。為了自食其力,也為了弘揚中國傳統文化,他自1968年起,不間斷地開辦了9年中國式的“私塾”講授《易經》,每期均有10餘位各國學人登門聽講或選學。

40餘年前的一段文脈在新的歷史背景下得以延續,其深度自也大大不同。相應的,他的崇拜者、追隨者和研究者也組織了一個叫“盛成之友會”的文藝沙龍,每周六中午聚餐一次,由盛成主講各種感興趣的題目,並回答大家的提問。有時他也會即興吟詩題詞,當場出售。即便是在他回國定居後,“盛成之友會”的活動也照行不輟;而他也不時寄去短簡、小詩之類,供朋友們誦讀欣賞。一個中國作家的文澤至此,在現當代應該說是極為罕見的。

盛成的受惠者當然不止於文人小圈子。1975年,法國文化電台曾特邀他作中國五四運動的專題廣播,分6次播出,每次半小時,獲得廣泛好評;兩年後,該台再次約請他播講“從辛亥革命到五四運動”,分10次播出,每次仍是半小時,又一次大獲成功。該節目後由法國文人協會授予特別獎。

盛成的童心和活力也常常給他的生活帶來一些戲劇性的因素,其中最不可思議的是1974年應法國電視台之邀拍了一部推銷香料的商業廣告片。9分鐘的片子拍完後,導演驚訝地說:“你是個職業演員啊!”他哪裡知道,1927年盛成最窮困潦倒時,確曾和一位叫阿山伽瓦的日本演員搭檔,一連拍過好幾部電影,而那時他還沒有出生呢!

但這一時期盛成最主要的興趣還是在語言學研究方面。早在台灣時,他就試圖從馬來語入手,集中解決古漢語研究中的幾個難題。此本是瑞典著名漢學家高本漢1935年託付給他的課題,1966年他再度會見高本漢時談及了進展情況,得到了後者的高度首肯。此後他開始為深入研究做進一步的準備,為此他甚至不顧已年逾古稀,自學了匈牙利文和土耳其文。他在這方面的工作歸國後終於取得了突破性的進展,完成了《馬來語系與中國古代語言文字的關係》、《中國人名、地名與馬來語義的關係》等系列專著——儘管對絕大多數人來說,這些都形如“天書”。

不用說盛成同時還是一位優秀的詩人和詩歌學者(像他那樣致力詩化人生的人,若不與詩如切如磋、相濡以沫才是咄咄怪事),但由於他的主要詩歌作品(包括早期出版的詩集《秋心美人》和後來的詩歌結集《狂年吼》)都是用法語創作的,而他的詩學著作則多成於海外,他在這方面的成就甚至較之他的傳奇經歷更罕為人知。好在這一局面已有根本改觀——北京語言文化大學出版社和安徽文藝出版社曾先後推出四卷本《盛成文集》。筆者因人利之便於幾年前便讀到他寫於1927的《嬗變——致保爾·瓦雷里》一詩的譯本,堪為一時快事。在筆者看來,這首境界宏闊、意象精密、轉換輕靈、渾然一體,洶湧著青春期的激情、活力、冥思和嚮往的作品,即便在今天也可歸於上乘。我不知道這樣的沉雄之作在詩集中還有多少,唯盼有關人士能儘早克竟全功。將譯作視為現代漢語詩歌的一個有機組成部分,近年來正逐漸成為某種共識,按照這一邏輯,像《嬗變》這樣最初用非母語初創,復又被轉譯成母語的詩,更有理由被納入現代漢詩的譜系。果然如此,則盛成的詩最終將導致新詩史的改寫也未嘗可知。

![盛成[著名學者] 盛成[著名學者]](/img/c/2c7/nBnauM3XwYzM1cTOyYjN3kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL2YzL3gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)