簡介

玉皇洞石窟

玉皇洞石窟洞窟布局

玉皇洞石窟

玉皇洞石窟主要洞窟

玉金洞又叫土地洞。此洞於嘉慶十二年(1807年)建成。請大家抬頭看,石壁上端坐的就是人人皆知的土地神。土地神是古代傳說中管理一個地面的神,有關人世間的修屋建房、挖土鑿石工程,都是他的職權範圍。傳說中的土地神有天門土地、地府土地、街坊土地、橋樑土地以及山神土地等。我們都知道,土地是整個人類以及世間萬物賴以生存的載體,也是一切生命之源,按照我們過去的風俗,凡動土,必擇吉日,以免犯煞;每逢大年三十吃團年飯之前,各家各戶都要拿著香紙,端上豬頭,在各自的土地廟前祭祀,感謝土地的賜與,祈求來年的豐收。李京開先生也在各洞修成之後,立此土地神以謝之。

玉皇洞石窟

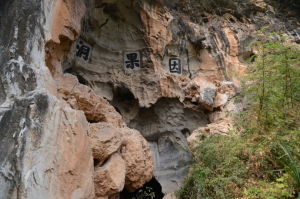

玉皇洞石窟兩邊“毫毛拔到南天月,筆陣追回北斗星”的對聯和上面“洞放青雲”的匾額。這是李京開先生隱喻自己才華過人,有應試奪魁、獨占鰲頭之凌雲壯志,可惜當時不合理的科舉制度埋沒了他的才華,他只好在這些洞裡施展,所以在洞口題寫“洞放青雲”的巨大匾額以表情懷。

洞壁正中上方有一尊石像,這就是被古今建築木工尊為祖師的魯班。楹聯是“毫釐不外規矩,筆墨深藏準繩”,匾額寫著“方圓至也”。表面看來是稱讚魯班工藝之所以精美高超,並為人們所尊崇,是因為他按一定的準繩尺度雲辦事,實際上李京開先生巧妙借喻,抨擊當時的科考取錄不能像魯班那樣堅持嚴格的規矩和遵循一定的準繩,致使有真才實學的人不能金榜題名,得到重用,進而感嘆“不以規矩不能成方圓”也。

墨池洞又叫文昌洞。建成於嘉慶五年(公元1800年)。洞裡塑像為晉代張亞子的像,上面的匾額有“文學赤膽”四個字。相傳張亞子在晉做官,為人清正,忠心赤膽,文武全才,為中國神話中主宰功名祿位的神,舊時多為讀書人所祭祀。元仁宗延佑三年(公元1316年)將梓潼(東漢、西晉時地名)帝君張亞子封為“輔文開化文昌司祿宏仁帝君”,以後便合二為一稱“文昌帝君”,掌管人間功名祿位。李京開塑此歷史人物像,其用意大概在二。一是作為讀書人,表示自己對文昌帝君的尊崇與紀念;二是憧憬當時能有象文昌帝君這樣的人掌管科考祿位,讓那些真才實學的讀書人有顯露自己才華並得到重用的機會。然而這一切都是幻想文昌不復再世,功名也完全無望。他在文昌帝君石像兩側題聯嘆息:“淡墨題名固是文章蓋世,丹池變化無非祖德驚天”。一方面炫耀自己才華出眾,另一方面又自我解嘲,認為屢試不第是因為沒有驚天的祖德。

雷電洞。是指玉帝以雷鳴閃電代言。您看,那位頭戴金冠、身穿龍袍的就是主宰乾坤世界的玉皇大帝。他手持乾坤帶,神態威然,端坐正中。周圍有青藤綠樹,奇花異草。有時雲霧繚繞,紫氣升騰,站在上面,俯瞰人間,看那田園村莊,錯落有致;道路縱橫,人來車往;如置身於幻境之中,有飄然登天之感,仿佛一下子由凡夫俗子變成了仙風道骨。

虎龍洞。成於嘉慶七年(1802年),洞裡塑有上古時間中國最古老的四個歷史人物唐堯、虞舜、后稷和皋陶。在“巍巍蕩蕩”匾額下的唐堯。傳說他是父系氏族社會後期的部落聯盟領袖,歷史上稱為唐堯。他曾設官吏掌管時令,制定曆法。唐堯為人賢德,因他的兒子丹朱不肖,他不願兒子作自己的接班人,於是廣泛徵求天下民眾意見,推選出舜為其接班人。堯對舜進行三年考核以後,便讓舜接任職務,行使權力。唐堯去世後,百姓哀痛不已,如喪考妣。在“遍地書香”匾下的是虞舜,姓姚,有虞氏,名重華,歷史上稱虞舜。舜繼位也效法堯的榜樣,廣泛聽取人民意見,挑選賢人治理民事,選拔治水有功的禹為接班人。據說後來被禹所放逐,死在南方的蒼梧。在“高天粟滿”的匾下的塑像是后稷,他是古代周族的始祖,關於種植各種糧食作物,曾經在堯舜時代做過農官,教民耕種。他發明種麥種稷,他的功績在於使中國從古代遊牧生活轉向定居的農業生活,具有劃時代意義。在“靜靜安安”匾下的石刻像是皋陶,他也是舜的臣子。大禹繼承舜帝位以後,皋陶被選為禹的繼承人。皋陶死,禹又推舉皋陶的兒子伯益作繼承人。後來禹的兒子奪伯益之位而自立,禪讓制度從此結束。

石窟特點

玉皇洞石窟

玉皇洞石窟