作品原文

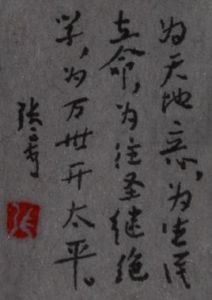

民國於右任先生手書橫渠四句

民國於右任先生手書橫渠四句儒學解讀

張載手植柏樹

張載手植柏樹張載的這四句話被當代哲學家馮友蘭概括為“橫渠四句”。2006年9月,時任國務院總理的溫家寶在出訪歐洲前夕接受外國記者採訪時,曾引用這句話來表達自己的心跡。“橫渠四句”包含下面的意思:

1、“為天地立心”,就是使生之為人能夠秉具博愛濟眾的仁者之心,和廓然大公的聖人之心。實則,惻隱之心,就是不忍人之心,也就是孔子的“己所不欲,勿施於人”,也就是仁所由出的起點。以此馬一浮先生總結道:“學者之事,莫要於識仁求仁,好仁惡不仁,能如此,乃是為天地立心。”

2、“為生民立命”,直接來源於孟子的“立命”的思想。《孟子.盡心上》有云:“盡其心者,知其性也。知其性,則知天矣。存其心,養其性,所以事天也。夭壽不二,修身以俟之,所以立命也。”通過修身致教,最後如果能而達到這樣一種境界,即不管一個人的壽命是長是短,都能保持自己的性體全德,那么這個生命個體就可以說已經安身立命了。張載所標示的“為生民立命”,實即為“民吾同胞”來“立命”,其立命在於教,“修道之謂教”,此之謂也。

3、“為往聖繼絕學”,故“往聖”者,孔子、孟子所代表的先儒也;“絕學”者,孔孟先儒所弘揚之道學也。對儒學而言,孔子固然是集大成者,而宋的濂、洛、關、閩諸大家,則把儒學拓展提升到一個全新的階段。真能闡揚承繼孔孟先儒之道統者,惟有宋儒。4、“為萬世開太平”,所表達的是先儒也是宋儒的永恆政治理想。“開”期待之謂。“為萬世開太平”,實現張載《西銘》描述的文化理想,民胞物與,全體歸仁,才能讓蔽惑無明的現代人重新回歸率性誠明的人類精神家園。

葉采解:“天地以生生為心,聖人參贊化育,使萬物各正其性命,此為天地立心也;建明義理,扶植綱常,此為生民立道也;繼絕學,謂纘述道統;開太平,謂有王者起,必取法利澤,垂於萬世。”按:宋代理學家認為儒學道統自堯、舜、禹、湯、周文王,至於孔子,至於孟子。孟子既沒,其道不傳。至宋儒興,才倡明了千載不傳之學。故稱“為去聖繼絕學”。為生民立道,《橫渠文集·性理拾遺》作“為生民立命”。

相關方面

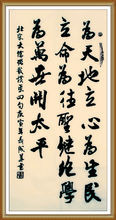

著名書法家聶成華書“橫渠四句”

著名書法家聶成華書“橫渠四句”致辭結尾時,馬英九引用北宋大儒張橫渠的話,“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平”,呼籲“為了兩岸人民,讓我們一起努力、‘為生民立命,為萬世開太平’,為中華民族開創更和平燦爛的未來。”道出了儒家後孫對理想的追求和實踐,讓人充滿了信心和力量,這就是中國人的擔當和責任。

2、長篇歷史小說《大儒張載》中詳細地解讀和闡釋了橫渠四句 。

3、訪談“橫渠四句”是中國人精神上的絕句|杜崇斌

“橫渠四句”這四句話最能表達一個人對國家,對社會的擔當和使命。言簡意賅,境界宏遠,可以說“橫渠四句”是中國人精神上的絕句,相當於精神上的坐標。不管身在何處,世界華人都對此感同身受,它具有非常強大的民族凝聚力。

中醫詮釋

張載墓碑

張載墓碑“為生民立命”,可以認為強調的是醫技。《素問·寶命全形論》說:“天覆地載.萬物悉備,莫貴於人”,人的生命是最為珍貴的。作為醫生,要懷著博愛濟眾的仁心,為生民之生命健康而刻苦鑽研。

“為往聖繼絕學”,“絕學”是體現了民族特色的、獨一無二的經典學術精粹,中醫先聖的“絕學”就是《黃帝內經》、《傷寒論》、《金匱耍略》和《神農本草經》這“四大經典”。這“四大經典”的理論和方藥,久經臨證實踐而不衰,至今仍是中醫立命的根基。是中醫療效的源頭。自古以來,當一個好中醫就必須繼承好這“四大經典”。當今,要振興中醫。首先‘必須先搞好這些中醫4絕學”的繼承。善續古代醫家的智慧和學脈,只有對中醫傳統經典理論的精髓學懂弄通了,才能有效提升中醫的療效,真正“為生民立命”的境界。

作者介紹

張載

張載南宋嘉定十三年(1220年),宋寧宗賜謚“明”,宋理宗淳祐元年(1241年),封眉伯,從祀孔廟,明世宗嘉靖九年(1530年)改稱先儒張子。

年少時博覽群書,頗有出仕建功之志,但在范仲淹勉勵下,投身學術研究。出入佛老,終於形成了自己獨到的儒家思想。

橫渠一生主張“實學”,強調經世致用,研究面廣泛,對天文歷算等自然科學和農學、軍事、政治等都有獨到的成果。與二程的“洛學”不同,橫渠認為世界的“本源”是“氣”,而非“理”。通過“氣”的概念,張載構建起了一個獨特的“一元論”哲學體系。”馮友蘭評價其為張載為中國哲學的一大原創性貢獻。

橫渠哲學從天道說起,由《易傳》的解釋開始,論述宇宙的本體是“氣”。氣的本初狀態是“太極”。由於氣具有陰陽這種彼此對立的屬性,因此永遠處於運動狀態。氣聚則成萬物,氣散則歸於太極。由此,橫渠得出“萬物本是同一”的結論。他在《正蒙·乾稱篇》中把天地、宇宙視為一個大家庭,人應該親近同類和萬物,他說:“民吾同胞,物吾與也”。

其學術思想在中國思想文化發展史上占有重要地位,對以後的思想界產生了較大的影響,他的著作一直被明清兩代政府視為哲學的代表之一,作為科舉考試的必讀之書。

關於張載祠和張載墓

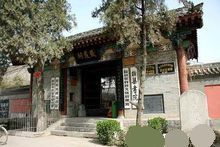

張載祠

張載祠張載墓位於張載祠南7公里處的大鎮谷迷狐嶺,占地87.2畝,是張載及其父張迪、弟張戩的安葬之地,屬陝西省重點文物保護單位。張載墓從宋明道二年(1033年)至公元1985年,歷時九百五十二年,共維修、綠化5次。1998年投資6萬元,對墓區進行了整修,包砌了墓冢,增添了香爐、供桌,修建了碑樓、祭祀台等。目前,通往張載墓的二級公路已經完工。依照省文物局的規劃,張載墓還將擴展50餘畝,同時修建山門、石橋、廟堂、廂房等。張載創立關學,獨特異行,在中國哲學史上樹起了一幢高大的豐碑,在國際國內影響頗大。近年來,法、德、日、韓、美國等不少專家學者,不遠萬里,慕名前來張載祠謁拜先哲,訪真求學。1999年9月,張載關學及實學國際學術研討會在張子故里隆重召開,來自海內外的120餘名專家學者雲集太白山下,參加了一次歷史盛會,真所謂“張氏有聲名四海,載公氣韻炳千秋”。