流行病學

梅毒性葡萄膜炎在20世紀40年代以前是葡萄膜炎中最常見的原因之一,僅次於結核性葡萄膜炎。但梅毒性葡萄膜炎已成為一種少見或罕見的類型。20世紀90年代初,據Tamesis和Foster的報導,在1020例葡萄膜炎患者中,梅毒性葡萄膜炎僅有25例,占2.4%。另據報導,梅毒性葡萄膜炎在葡萄膜炎中所占的比例低於1%或2%。此病主要通過性接觸傳播,也可經胎盤和產道、哺乳及密切接觸等傳播。

病因

梅毒螺鏇體

梅毒螺鏇體發病機制:

梅毒螺鏇體自破損的皮膚黏膜侵入人體,數小時內到達附近淋巴結,2~3天后進入血液循環,病原體可擴散至全身。2~3周后即在病原體侵入處引起硬下疳,此種病變可以自行痊癒,但梅毒螺鏇體繼續在體內繁殖。至8~10周左右大量病原體進入血液循環,從而引起二期梅毒,可出現皮膚黏膜、骨骼、眼等器官組織的病變;在機體抵抗力強時,病變消退即進入潛伏狀態;當機體抵抗力降低時,潛伏於病灶的病原體再次進入血液循環,引起二期復發梅毒此多發生於感染後1~2年內;病原體再次被消滅和抑制後即進入潛伏期,可持續終生,少數患者可復發進入四期梅毒(晚期梅毒)引起皮膚黏膜、骨骼、心血管和神經系統等多種病變。

臨床表現

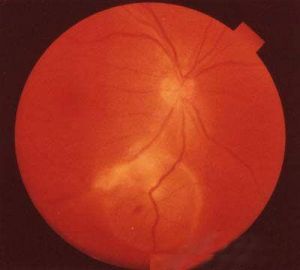

視網膜

視網膜1.先天性梅毒

(1)全身表現:

①早期先天性梅毒:發生於出生後3周~2年,主要引起營養障礙、消瘦、皮膚萎縮(貌似老人)、皮疹皮膚水皰、扁平濕疣口角與肛周放射性皸裂或瘢痕、梅毒性皮炎、骨膜炎軟骨炎、淋巴結腫大、肝脾腫大等

②晚期先天性梅毒:發生於2歲以上者,出現結節性梅毒疹、樹膠腫、鼻中隔穿孔、馬鞍狀鼻、馬刀脛、關節腔積水楔狀齒、神經性耳聾等。

(2)眼部表現:先天性梅毒可引起多種類型的葡萄膜炎,如角膜葡萄膜炎、急性虹膜睫狀體炎、脈絡膜視網膜炎等。

2.獲得性梅毒 獲得性梅毒可分為4期即一期梅毒、二期梅毒、三期(潛伏期)梅毒、四期梅毒,每期都有不同的臨床表現。

(1)全身表現:

①一期梅毒:其特徵是在梅毒螺鏇體侵入處出現硬下疳此種病變多發生於生殖器,也可發生於口腔、皮膚、結膜和眼瞼,通常發生於感染後2~6周。表現為無痛性丘疹,內含大量的螺鏇體,丘疹可逐漸進展為潰瘍。於發生後4周,即使不治療此種病變也可自行消退。

②二期梅毒:其特徵是梅毒螺鏇體在血中播散,出現於疾病發生後4~10周,典型地表現為瀰漫性皮疹和淋巴結病。皮疹呈斑丘疹,在手掌和足底部最為明顯。其他表現有發熱、不適、頭痛噁心、厭食、頭髮脫失、口腔潰瘍和關節疼痛此期可引起肝、腎、胃腸道眼等多器官損害,在眼部主要引起葡萄膜炎,發生率約10%。

③三期(潛伏期)梅毒:此期患者無全身症狀和體徵無傳染性,但可引起葡萄膜炎。此期可持續終生,約1/3的患者進展為四期梅毒

④四期梅毒:此期可出現多系統損害它又可分為3種類型,即良性四期梅毒、心血管梅毒和神經梅毒。良性四期梅毒的特點是出現皮膚黏膜的梅毒瘤,也可出現虹膜和脈絡膜的梅毒瘤;心血管梅毒表現為主動脈炎、主動脈瘤主動脈瓣功能不全、冠狀動脈口狹窄等病變;神經梅毒有兩種類型,一種為腦膜血管梅毒,表現為無菌性腦膜炎,出現頭痛、頸項強直脊髓受累、強直性截癱膀胱失禁、運動性共濟失調、腱反射降低、感覺異常、嚴重的下肢刺痛;另一種類型為腦實質型梅毒,主要表現為腦膜腦炎,出現進展性皮質功能降低記憶力減退、精神錯亂、妄想等

(2)眼部表現:梅毒性葡萄膜炎可表現為前葡萄膜炎、中間葡萄膜炎、後葡萄膜炎(局灶性脈絡膜視網膜炎、黃斑鱗狀脈絡膜視網膜炎、脈絡膜炎視網膜炎、神經視網膜炎、後部鱗狀脈絡膜視網膜炎視網膜血管炎)、全葡萄膜炎、結膜炎淚腺炎、基質性角膜炎等多種炎症性疾病。

併發症:梅毒性葡萄膜炎與其他多種類型葡萄膜炎一樣,可引起多種併發症如並發性白內障、繼發性青光眼黃斑囊樣水腫、視網膜前膜、視網膜脫離(多為滲出性,也可為孔源性)、增殖性玻璃體視網膜病變、脈絡膜新生血管膜等。

診斷

併發症牛皮癬

併發症牛皮癬鑑別診斷:

梅毒性葡萄膜炎可表現為肉芽腫性炎症,也可表現為非肉芽腫性炎症;可發生於眼前段,也可發生於眼後段。根據解剖位置分類,可表現為前後、中間和全葡萄膜炎,在臨床表現上也少有特徵性改變所以應與各種原因所致的葡萄膜炎和多種特定類型的葡萄膜炎相鑑別,列出了應與此病鑑別的幾種主要葡萄膜炎。

與HLA-B27抗原相關的前葡萄膜炎鑑別點是後者可以反覆發作,HLA-B27抗原陽性,骶髂關節和脊椎拍片顯示強直性脊椎炎等,或出現牛皮癬、炎症性腸道疾病,患者預後較好。

檢查

包括螢光素眼底血管造影檢查和吲哚青綠血管造影檢查。螢光素眼底血管造影檢查雖然對梅毒性後葡萄膜炎無特異性,但可發現視網膜內病變,有助於判定病變的範圍、視網膜血管炎、視網膜血管周圍炎、新生血管膜、黃斑囊樣水腫等;吲哚青綠血管造影檢查可評價脈絡膜病變。Baglivo等曾對急性梅毒性黃斑鱗狀脈絡膜視網膜炎患者進行了螢光素眼底血管造影和吲哚青綠血管造影檢查,前者顯示活動性病變早期弱螢光後期螢光素染色;後者顯示活動性脈絡膜視網膜炎早期瀰漫性弱螢光,後期呈強螢光。雖然這些造影改變不是梅毒性後葡萄膜炎所特有的但這些改變結合臨床和血清學檢查,將有助於診斷和鑑別診斷。

治療

普魯卡因青黴素

普魯卡因青黴素青黴素過敏者可給予四環素或紅黴素0.5g口服4次/d,或給予多西環素100mg口服,2次/d。

對於有前葡萄膜炎的患者,應給予糖皮質激素滴眼劑點眼,點眼頻度則宜根據炎症的嚴重程度而定。還應給予睫狀肌麻痹藥和非甾體消炎藥滴眼劑點眼治療。

預後:早期診斷、及時正確治療可使患者獲得徹底治癒,但四期梅毒出現骨關節、心血管和神經系統受累者預後較差;葡萄膜炎在有效治療後多數患者視力預後較好。

飲食注意事項

1、銀花菊花茶:銀花50克,菊花50克,綠茶20克。上藥混合共為粗末,用紗布分裝成袋,每袋15克。每次1包,代茶飲用。可清涼解熱、疏風明目。用於頭眼脹痛、目睛紅赤者。2、蔓荊子粥:蔓荊子15克,粳米50克。將蔓荊子搗碎,加水500毫升,浸泡後煎取汁,入粳米煮粥,空腹食用。每日1劑。可辛涼解散,用於目赤頭痛者。

3、青葙子茶:青葙子15克,綠茶5克。將青葙子和綠茶置於紗布袋中,沸水泡10分鐘飲用。每日1劑。可祛風熱、清肝火、適用於目赤腫痛者。

4、石膏粥:生石膏50克,粳米100克。先將石膏水煎半小時,去渣後放入粳米熬粥。每日1劑。可辛涼清熱、除煩止渴,適用於眼紅痛、口乾重的患者。

5、綠豆藕羹:藕1節,綠豆30克。將藕洗淨切成小塊,與綠豆同煮至熟爛後食用。每日1劑。可清熱涼血、去赤止痛,適用於眼熱赤痛者。

6、二仁粥:生薏仁30克,杏仁6克(搗碎),粳米100克。三物共用水煮,至米開粥稠即可食用。每日1劑。可清熱利濕,宣暢氣機,適用於葡萄膜炎反覆發作者。

7、香菇燒冬瓜:冬瓜300克,香菇20克,調料適量。冬瓜去皮瓤、洗淨、切片。香菇浸泡透,洗淨。二味用油炒後,燒熟。每日1劑。可清濕熱、益胃氣,適用於脾胃濕熱重的葡萄膜炎患者。