解放前功勳卓著

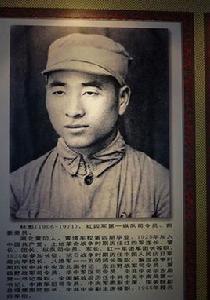

林育容

林育容 1923年6月加入中國社會主義青年團。1925年考入黃埔軍校第四期,同年轉入中國共產黨。1926年10月畢業後國民革命軍葉挺獨立團任排長,參加了北伐戰爭。1927年8月參加南昌起義。起義軍在廣東潮汕地區失敗後,隨朱德、陳毅轉戰閩粵贛湘邊界。1928年1月參加湘南起義。同年4月隨部隊上井岡山,先後任紅軍第四軍二十八團營長、團長,參加了鞏固和發展井岡山革命根據地的鬥爭。1929年1月隨軍挺進贛南、閩西,3月任紅四4軍第一縱隊司令員。1930年6月任紅四軍軍長。1932年3月任紅一軍團總指揮(後稱軍團長),率部參加了長沙、贛州、漳州、南雄水口、樂安宜黃等重要戰役和中央蘇區歷次反"圍剿",多次指揮所部擔任主攻任務。1934年10月率紅一軍團開始長征,參加突破國民黨軍四道封鎖線和強渡烏江等作戰。1935年1月參加了遵義會議,會後指揮所部參加四渡赤水、巧渡金沙江、強渡大渡河、奪占瀘定橋等作戰。同年9月任陝甘支隊副司令員兼第一縱隊司令員,到達陝北後率部參加了直羅鎮戰役和東征戰役。1936年6月任中國人民抗日紅軍大學(後改稱抗日軍政大學)校長,後兼政治委員。抗戰爆發後任八路軍第115師師長,率部挺進華北前線,同聶榮臻指揮了平型關戰鬥。1938年冬赴蘇聯就醫。1942年2月回國。抗戰勝利後,先後任東北人民自治軍總司令、東北野戰軍司令員等職,與羅榮桓等指揮了四平、新開嶺、三下江南四保臨江和遼瀋戰役等重要戰役,解放全東北。1948年底率部入關,與羅榮桓、聶榮臻一起指揮平津戰役。1949年3月起任第四野戰軍司令員等職,先後指揮了湘贛、衡寶、廣東、廣西等戰役。

林彪的六條戰術原則

即:一點兩面戰術、四快一慢戰術、三猛戰術、四組一隊戰術、三三制戰術、三種情況三種打法。

三種情況三種打法

對於防守的敵人,占領了山頭、村莊、陣地、工事而且配備了火力的敵人,就不能冒冒失失的趕上去就是一衝,就不能打莽撞仗;對於退卻的敵人,就要打莽撞仗,此時不講戰術就是戰術;對於退而不退的敵人,完全打莽撞仗不對,完全不打莽撞仗也不對。應當先以一部趕上,其他部隊隨後趕,先拿一部隊伍與他打上並短其退路,等其他火力兵力全部到達並布置好後再攻擊殲滅他。

三猛戰術

猛打、猛衝、猛追。指的是野外運動戰的戰鬥動作的原則。猛打,就是在預先確定的主攻點上,應將各種武器適當配備起來,向敵猛烈開火,反對火力的分散使用。猛衝,就是趁敵人在我猛打下發獃、發慌時,猛烈衝鋒,奮然躍進,以刺刀、手榴彈與敵作戰,建立刺刀血戰的威風和隨手榴彈飛出爆炸而猛進的勇氣。《孫子兵法》:“激水之疾,至於漂石者,勢也;鷙鳥之疾,至於毀折者,節也。是故善戰者,其勢險,其節短。勢如曠弩,節如發機。”古今用兵之法是相通的。

一點,就是集中優勢兵力於主要攻擊點上,反對在各點上平分兵力;兩面,就是說必須採取勇敢的包圍辦法,防止敵之突圍逃走。兩面是指至少兩面,兵力多時可以三面,四面。一點兩面就是一點多面,是作戰方法和部署原則,一點,在於打垮敵人;兩面,在於把敵人消滅。這條原則注意的是包圍、突破後的全殲。是針對我們的幹部不敢徹底集中兵力和不敢勇敢進攻迂迴而規定的。中國古代兵法就最講究避實就虛,主張通過佯動調動敵人,分散敵人兵力,達到局部的絕對優勢,故《孫子兵法》云:“故形人而我無形,則我專而敵分;我專為一,敵分為十,是以十攻其一也,則我眾而敵寡;能以眾擊寡者,則吾之所與戰者約矣。。。。。故用兵之法,十則圍之,五則攻之,倍則分之”這點在西方現代軍事理論里叫重點主義,其中德、日更是超重點主義。

四組一隊

以連為一戰鬥單位,連內分四個組。即所謂四組一隊。四組即火力組、突擊組、爆破組、支援組。提出這一原則主要是提醒部隊:突擊連隊要有分工,小組之間相互掩護,互相配合。這一原則在打錦州和天津時,起了很大的作用。

四快一慢戰術

四快,準備要快,前進要快,擴張要快,追擊要快。一慢,對於已完成防禦準備的敵人總攻擊開始的時機要慢,充分準備後再攻擊。四快一慢的原則,無論是運動戰,攻堅、打外圍、打前沿都是要掌握的,尤其是打前沿更需要。上級要特別掌握慢的方面,下面著重掌握快的方面。慢,就是出擊準備時間,必須超過戰鬥經過的時間。一慢,是很多兵家的盲點。“四快一慢”才最能體現林彪指揮的風格---謹慎。“四快一慢”的重點在於“一慢”,一定要準備好再打,沒準備好上級怎么催促、下級怎么抱怨都不打,寧願失去戰機也不打。林彪是這樣說的,也這樣做的,打錦州前和主席打了半年的“口水仗”就是體現了這一慢,反正沒準備好我不打。這也是林和粟、徐最大的區別了。徐總是一貫“硬著頭皮打仗”的,蘇家埠、反六路圍攻、晉中戰役都是打得“沒把握”仗,有時候顯得“孟浪”,最有名的就是百丈戰役。粟總打仗也膽子大,打74師,打豫東戰役都是些沒把握的仗。這些仗擱東北林彪是不會打的。其實,林既然有打“神仙仗”(想打就打一下,不想打就退回松花江休整,這還不是神仙仗?)的條件,那不利用豈不可惜?周亞夫不是也讓梁國和七國死拼,皇帝怎么催也不動嗎?

三三制原則

就是每班編三個組,主要是解決攻擊時的進攻隊形,防止隊形密集,增加傷亡,有了三三制,在班長的指揮下,率領各小組根據敵情地形,散開距離不超過班長口令指揮之外。在平時則與日常生活和管理相結合,展示可以防止隊伍散開了抓不攏,由組長負責每個戰士,班長掌握組,這樣就容易抓攏,也容易散開。不過,在追擊戰不適用三三制,追擊敵人就是要不管三七二十一,一下子擁上就好。

一點兩面要和三三制結合起來,一點要求兵力集中,而集中就容易造成傷亡,就是一個矛盾,採用三三制,就解決了隊形的問題。所以一點兩面三三制並提。

1959年林彪就任國防部長

1959年林彪就任國防部長 授勳元帥

1955年9月16日,周恩來將十大元帥的名單提交全國人民代表大會常務委員會。同年9月23日,第一屆全國人民代表大會常務委員會第22次會議通過。中華人民共和國主席毛澤東簽發命令:“1955年10月1日實施軍銜制,授予朱德、彭德懷、林彪、劉伯承、賀龍、陳毅、羅榮桓、徐向前、聶榮臻、葉劍英元帥軍銜。”

1955年9月27日,在北京的中南海懷仁堂,舉行元帥授銜典禮。毛澤東將元帥命令和一級八一勳章、一級獨立自由勳章和一級解放勳章授予朱德等七位元帥,林彪、劉伯承、葉劍英三人缺席。當時重病的林彪正在青島療養,劉伯承身體不好,又忙于軍事學院的種種事務,分別請了假。

很多記述授銜、授勳典禮的文章、書籍都採用了“八大元帥”出席授銜典禮的說法。有的文章甚至繪聲繪色地“描寫”葉劍英在授勳現場的幽默談吐。

然而,這是違背歷史事實的。據曾在葉劍英身邊的工作人員回憶:中央軍委決定1955年下半年在遼東半島舉行大型抗登入演習,由葉劍英擔任總指揮。由於這是解放後規模最大的軍事演習,葉劍英8月就到大連緊張籌備,所以走不開。為此,葉劍英特地向中央寫報告,表示不能參加典禮。經中央軍委批准,工作人員代葉劍英領了元帥服。

位列第三的林彪在紅軍時期就擅長打仗。他接朱德的班,從紅四軍軍長升到紅一軍團司令員。長征中他率領的部隊一直保護著毛澤東和黨中央,毛澤東提名他當紅軍大學校長。抗日戰爭中,他出任115師師長,指揮平型關大捷。解放戰爭中,他出任東北民主聯軍司令員、第四野戰軍司令員,率領第四野戰軍從東北打到海南島。在元帥中他資歷倒數第二,但戰功第一。