東郊及伊拉瓦拉線

東郊及伊拉瓦拉線今日,該線分成三部份:主線伊拉瓦拉線(Illawarraline)(但不包括今日的南海岸線)(SouthCoastLine)、新忽地至克羅努拉(Cronulla)的支線克羅努拉線(CronullaLine)以及由悉尼都會城至邦迪聯運的地下鐵—東郊線(EasternSuburbsLine)。該線目前以高班次運轉,因此被新南威爾斯政府稱為“全悉尼最可靠的鐵路路線”。

主線及支線

東郊支線的起點 - 邦迪聯運車站

東郊支線的起點 - 邦迪聯運車站東郊支線:東郊支線的起點-邦迪聯運車站。(BondiJunction)東郊線是指邦迪聯運站至艾利(Eveleigh)的一段東郊及伊拉瓦拉線。路線是由7公里的鑽挖隧道加上1.5公里的明挖隧道,再加上2公里的架空橋面,幾乎全程路程都是地底中進行。在東郊中有3條分開的隧道,裡面藏著邦迪聯運站、崖邊站和英皇十字站。在邦迪聯運站和崖邊站之間的路段,有一個小型的通風口,那個其實是烏拉蛙(Woollahra)站,一個從未建成的車站;而在崖邊站至英皇十字站之間,則有一段高架橋路線。

離開英皇十字站後,東郊線轉向都會區前進;途中會經過一條高架橋經過烏魯木魯和東區分配公路。然後進入一條經過新南威爾斯藝術館隧道,到達馬丁廣場站。離開車站後會向南轉,接著路線就會進入都會區中心區域,就到達市政廳站、悉尼中央火車站和紅厥站。在從艾利的鐵路工場由隧道返回地面之前的路程中,該線全部都是以雙軌行走的,同時在馬丁廣場、邦迪聯運站和悉尼中央車站都各有一條回車側線,以便列車來往東郊線(中央站至邦迪聯運站)。

伊拉瓦拉線的主線。

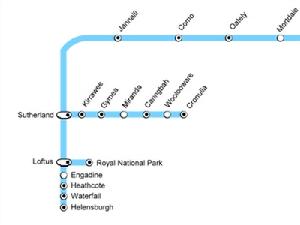

伊拉瓦拉線的主線。離開紅厥站後,這段路一共會有6條路軌(包括機場暨東山線和班克斯線)同時向南走,經過愛斯鎮和聖彼得鎮,便到達先鄧鹹站。此時主線便和班克斯線分開。機場暨東山線繼續與伊拉瓦拉線平行直至渦拉溪站的北面(即渦拉溪交匯處)。定線繼績南下至康高拉,然後向西經過交頓、阿留下、好士維和筆林,再轉南經過么谷,途中會經過佐治河(高霧橋),直到新忽地站主線便和克羅努拉線(CronullaLine)分開。

至於主線方面,在新忽地站和克羅努拉支線分開一直向南走,與王子公路(PrinceHighway)一起走向南面,然後在洛德(Loftus)站與前皇家郊野公園支線分開。最終伊拉瓦拉線會到達皇家郊野公園的瀑布站,東郊及伊拉瓦拉線的服務就此終結,往下的路程便是南海岸線了。

值得一提的是,在渦拉溪交匯處至好士維的路段設有4條路軌,往下的路段則以兩條軌行走。而新忽地站就設有克羅努拉支線專用的3號月台。

克羅努拉支線:在新忽地站的東南面,有一條單行線向東行。這條線就是克羅努拉支線,支線由新忽地開始,一直向東走至烏拉瓦,然後轉南直至克羅努拉的商業中心區。

歷史

要建造伊拉瓦拉線,最大的問題是爬過伊拉瓦拉高原

要建造伊拉瓦拉線,最大的問題是爬過伊拉瓦拉高原1873年,該委員會向當時政府的勘測員R.史提芬提出勘測悉尼至保利(Bulli)建造鐵路的可能性。他建議該路線由羅素爾(Rozelle)(即是由白文(Balmain)發電廠舊址)開始,橫過佐治河,接著跨過哥利山脈(GwawleyRange),再經過克競港(PortHacking)後前往士旦溫公園(StanwellPark),該路線會和連線至當時以彼得鹹站(petersham)為總站的主線(即是主郊線(MainSuburbanrailwayline),今日的內西線。)連線。但當史提芬勘測此路線時就發現不少地形上的問題,尤其在吉米灣(GymeaBay)至克競港之間。史提芬便記下自己在吉米港至吉米灣勘測時的事情,並寫信給新南威爾斯的總工程師約翰‧白頓:

這個地方的地形基本上是由一些海拔200m的高原和許多鋸齒狀的深谷組成。那些海床全部都是與海在同一高度的上一次來到的卡佛先生,嘗試去走過那些海灣,於是他往上走一條8哩長試驗中的路,結果他走到山頂卻不知如何下來。

同樣的東西都寫在信件中:

那裡的大岩石、石頭、砂爍全都放置得很混亂,並且全都被厚厚的草叢蓋著,並交雜著藤蔓和匍匐植物…我每天用四分之一哩路來著手清理這些東西已是我最大的能力…"

除了地形外,在建議的雙山至臥龍崗下坡路線上也發現問題。史提芬發現任何方案必須建造一條鐵路爬陡坡的Z形轉向路線(zigzag,swichback)來爬過伊拉瓦拉高原。在1876年委員會提出伊拉瓦拉線給新南威爾斯議會,不過就算是一筆由國會會撥出一筆£740,000預算的承諾和一班奇亞瑪(Kiama)礦工的請願信,議案最終被否決。

政府一直都沒有表態,直至1880年新的方案出現才同意修建該路線。新的方案由都會區以南的麥當努鎮站(Macdonaldtown)至奇亞瑪,全長109公里。路線包括今天的伊拉瓦拉線(及南海岸線),即使在瀑布站至煤崖站(Coalcliff)出現偏差。1881年4月6日,總督柯吉亞‧洛德(AugustusLoftus)同意法案44號Vic.No.28。法案列明要撥款工程費£1,020,000,並計畫首先興建首37公里的路段,構成大概今天的路線,並預計於1884年9月30日完工。人們便馬上討論鐵路興建的可能性,尤其是超支最多的瀑布站至顎福站(Otford)之間的一連串隧道。

但工程到了高霧站(Como)時突然停工,原因是政府的測量員對史提芬所建議的路線抱有懷疑的態度,要進行調查。此舉平息了公眾一直以來的談論,即使新的路線要鑿更多隧道,挖更多洞穴,建更多急彎的路段,工程的總費用都只不過是£130,175,比之前的方案少6倍多,工程大臣同意此議案。不過即使工程曾短暫地停工,承建商拒絕在有爭議的路段重新工程,於是要被逼重新招標承建商。

好士維站在1884年10月15日完成,瀑布站在1886年3月9日完成,而以奇亞瑪站作為終站的全線於翌年的6月22日正式啟用。

根據官方的檔案顯示,來往都會區至新忽地的路段工程進度並不完整的(例如交頓(Carton)站在1887年元誕啟用,但隔壁的阿留下(Allawah)車站則在1925年11月25日啟用),所以最初遠行的列車都在周未運行直至全部路程完工。第一個正式在現今路線運行的列車在1885年12月9日運行。但是為了要測試高霧橋而要在1885年和12月和1886年的一月要停行。

擴充及電氣化

新和舊的高霧橋(Como Bridge),位於佐治河上。

新和舊的高霧橋(Como Bridge),位於佐治河上。在1890年,高霧橋鋪設了雙程匯合單程軌道。(gauntlettrack)。不過這種做法就爭論了很多個十年,因為這會造成瓶頸效應,於是在1905年舊橋旁邊建了一座新橋,兩條橋運作一直同時直至電氣化工程為止。新南威爾斯政府委任約翰荷蘭公司(JohnHolland&Co.)來建造一條新橋。新橋於1969年建造,1972年完成,新橋主要是由預壓力的混凝土箱建成,而第一班橫過新橋的列車是在18:17於高霧站開出。而舊橋和么谷(Mortdale)至奧特利(Oately)的一段路線於1905年被取代了,現時舊橋則用作行人通道及腳踏車路,在假日有很多人經過。

伊拉瓦拉線是新威爾斯州最早的電氣化鐵路路線,並且在幾個月前連線於1926年3月1日啟用的第一段市環線“悉尼中央-聖占士”。1926年11月,電氣化工程已到達新忽地站。並伸延至當時的新支線-皇家郊野公園線。至於洛德站至瀑布站的電氣化工程則在1980年代完成,服務列車由初時的蒸汽火車變成柴油列車。儘管1979年東郊線已經完成,政府打算將電氣化工程繼續伸延至臥龍崗,工程由1980年7月20日開始並在1984年完成。

克羅努拉支線

一個蒸汽有軌列車在新忽地的一個酒店前,正準備前往克羅努拉。(攝於1920年代)

一個蒸汽有軌列車在新忽地的一個酒店前,正準備前往克羅努拉。(攝於1920年代)此時有軌列車服務已達飽和的情況,列車經常因為在回線(crossingloop)的滯塞延誤導致乘客趕不及到新忽地轉車。而與其競爭的的公共汽車公司提供一個比有軌列車較快的服務前往好士維,及後該線遭到極大的虧損加上大蕭條的影響導致客運在1931年8月3日面臨停駛,貨運服務則撐到翌年的1月12日也無法繼續提供服務。與其競爭的的公共汽車公司面臨無對手的營運。

而今天我們所見的重型鐵路(克羅努拉線)則在1920年被建議,當時湯姆厄利橋(TomUglysBridge)正在規劃中。下公共建設委員會在1923年建議電車路線由高可拉(Kogarah)或好士維伸延至克羅努拉,使乘客前往都會區的時間縮短。不過鐵路委員會則認為電氣化鐵路會較適合,他們認為一個電氣化鐵路能直接服務克羅努拉的乘客至都會區的一些重要車站並能比伸延電車路線更有效服務整個區域。克羅努拉商會同意鐵路委員會的建議,認為此舉不只節省時間,還能節省金錢。

即使鐵路委員會已經同意建造克羅努拉線,但因為資金的問題在1930年代曾延期。當時支線的計畫和電氣化的計畫出現爭議,人們討論究竟那個支線才能合適接駁主線。而且早兩個關於接駁高霧和新忽地的提議早就被否定了。本地(克羅努拉)的住客亦都開始關注該地再有鐵路服務的來臨。

國會終於在1939年3月2日同意建造支線,支線一共擁有5個車站。在同年的12月16日克羅努拉支線正式啟用。啟用儀式在克羅努拉站進行,由當時的新南威爾斯總督約翰‧洛打(JohnLoder,2ndBaronWakehurst)作主禮嘉賓。

雖然在克羅努拉線通車時在卡令巴站附近有一條回線,不過由於全部路程是以單線運行以致無法擴充服務到克羅努拉半島。於是在1980年開始鋪設由吉米到卡令巴約長3.5公里的複線,吉米、米灣達和卡令巴站的月台設計都改為島式月台,新路線於1985年7月15日加入服務路線。

其它支線

先鄧鹹

先鄧鹹先鄧鹹(Sydenham)站,是班克斯線和伊拉瓦拉線的分支。除了克羅努拉支線外,還有一些是屬於伊拉瓦拉線的支線。班克斯線最初是以伊拉瓦拉線的支線的形式啟用,在1895年二月接駁至貝爾多站(Belmore),然後在1928年7月16日伸延至些乎頓(Sefton)站,該線變為主南線(MainSouthLine)。同樣地,機場暨東山線在未接駁機場線前,亦曾是伊拉瓦拉線的支線。第一個向國會常備委員會推介的的計畫在1916年進行,與班克斯線相同的當它們正興建時,都是交替的路線,該線於1931年9月21日首先以皇果園站作為終站,三個月後路線伸延至東山站。最後路線在1987年12月21日伸延至谷田(Glenfield)站,並接駁南線。

皇家國家公園支線

一個模擬前新忽地線的地圖

一個模擬前新忽地線的地圖雖然在澳大利亞獨立後軍營關閉了,但支線仍繼續服務遊客和住在灰角(GrayPoint)附近的居民。為了1946年12月至1947年1月在新南威爾斯舉行的世界童軍大露營,第二個月台建造了。在郊野公園的管理人請求下,總站在1955年的6月改名為“皇家郊野公園”。

隧著克羅努拉支線的啟用,國家公園有更多的道路的進入以及其它的因素,促使支線的乘客量下降。即使1978年乘客量曾經復甦,在將郊野公園遊客中心遷至該站時贊助人仍拒絕每三個人一班列車。直至1990年該線仍繼續正常服務並繼續在在州鐵路(StateRail,城市鐵路的前身)鐵路網之下的一個小支線。不過當在1991年因為一次系統故障,導致服務暫停。政府和鐵路公司同樣地決定一起關閉該線,來補償損失。

支線沉睡了一段時間後,國會同意將路線給悉尼電車博物館(SydneyTramwayMuseum)營運。博物館改變其性質成為一個輕軌鐵路,並在1993年5月1日重開。包裝成為公園線(ParkLink)服務。在假日以每小時的班次服務。

和黃華墓園支線

1897年在新忽地站旁一幅地被建為一個墓園,即是位於和黃華(Woronora)的東面。其實當初位於克羅努拉北西的勤尼(Kurnell)亦是另一個選擇。1990年6月13日一條822米長的鐵路啟用,同時亦包括一個長134.1米長的月台和一條回線。第一個在和黃華墓園進行的喪禮在鐵路啟用前的一年進行,從都會區的停屍間站(MortuaryStation,又稱董事街站(RegentSt))乘火車到達。

隨著汽車的通行,由火車運送棺木的情況漸漸減少。最終在1947年5月23日關閉該線,其實在早年已經沒有人在那裡進行喪禮。該線以及其月台在路線關閉後全部都被拆除了,現時已經幾乎看不到任何痕跡。不過由主線進入支線的分支路,今日仍然可見。

東郊支線

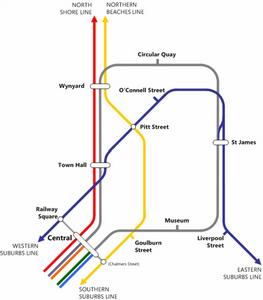

約翰‧白德田所原本設計的都會區鐵路路線圖。

約翰‧白德田所原本設計的都會區鐵路路線圖。1916年都會區的鐵路路線計畫重提,路線設計由墨爾本鐵路總工程師約翰‧白德田設計。隨後將計畫交給國會,白德田的計畫認為需建造一個圈形的路線(即是今日的市環線),和一條前往東郊的支線(即是利用高架橋穿過烏魯木魯(Woolloomooloo)。這條線並伸延至窩打老(即都會區以南),全程共有10個站,並連結伊拉瓦拉線。

國會有1947年通過白德田的設計,並將設計放在都會區的郊區電氣化鐵路(修正)法案。在此計畫內會建成兩條線:一條是由高架橋經過英王十字至邦迪;另一條線是由聖詹士南下,經悉尼棒球場,並伸延至皇灘(Kingsford),最後到達悉尼中央站。不過1952年的一次經濟大衰退,使工程停了十年。

1967年東郊線的提議重現,不過就與白德田的計畫有差別。這包括早期前往邦迪的支線,然後再加上五個站在查理十字站(CharingCross)、法國人道站(FrenchmansRoad)、環域站(Randwick)、大學站(悉尼大學,University)和皇福站(Kingsford)。新南威爾斯政府因此嘉許給這條路線的設計者大雪山水力發電機構({{lang|en|SnowyMountainsHydro-ElectricAuthority)。不過在1976年立法議會對路線作出討論時,認為需對整條鐵路撥出的建築費減少,因此烏拉蛙站、皇灘延線、邦迪聯運站和馬丁廣場站的大堂擴充要取消。但是東郊線仍然會和伊拉瓦拉線結合。

東郊線最終在1979年6月23日全線啟用,不過那時伊拉瓦拉線仍然接駁市環線(逆時針),並不如今天的情形般。最初是以穿梭的形式來往中央站至邦迪聯運站,不夠一年後隨著和伊拉瓦拉線的接駁工程完成,列車改道經過一條雙軌的路線由愛斯鎮以北、伊拉瓦拉聯運以南的一條隧道開始穿過紅厥站,直至悉尼中央站的東郊線月台。紅厥站的地底月台和馬丁廣場的一條回線隨工程在1980年7月20日完成。

後期擴充

渦拉溪站的伊拉瓦拉線和南海岸線月台。

渦拉溪站的伊拉瓦拉線和南海岸線月台。但面對龐大的奧運設施開支,自由黨的約翰·費伊(JohnFahey)向政府提議將新路線和私人公司進行合作建築和管理。在這個交易下,政府會支付建築費;而私人公司(即是機場連線公司)會負責建造和管理。

終於路線在奧運開始前的3個月啟用,即是2000年5月21日。路線用了大約9億澳元,當中政府出了7億元,私人公司則出了2億多元。新線包括5個站,其中4個都是私人公司管有;國際站(International)和國內站(Domestic)都是為機場而設的,包括更大型的升降機和出閘機。另外亦設3個郊區車站,一個是發展中的往宅區—馬斯覺特(Mascot)和綠廣場(GreenSquare)和一個由城市鐵路管理的轉車站—渦拉溪站。

在皇灘伸延線廢除前,邦迪聯運站本來是用作一個回線的車站。在2001年,政府駁回半私人性質的邦迪海灘延伸線的申請。不過為了保證增加容量,城市鐵路的路線清理計畫在邦迪聯運站增加一條回線,使班次由每小時14班次增加至20。前往市環線伊拉瓦拉線的列車亦可前往東郊線。工程在城市鐵路2006年的新時間表(5月28日)前完成。

列車

一列蒸汽車停泊於新忽地站

一列蒸汽車停泊於新忽地站以前人們會乘搭蒸汽列車前往悉尼中央車站,當初前往好士維的列車都是蒸汽列車的Q.158和R.285車種。當都會區地下鐵路在1926年伸延至聖詹士後,一個新的電氣化鐵路將會經過那裡。當皇家郊野公園進行電氣化後,當初以蒸汽火車運作,後來因為成本問題而以電氣化列車運作。這個問題一直爭論至瀑布電氣化和東郊線建成後。[23]東郊線成為第一個使用雙層列車運行並逐步運行至整個鐵路網路,這種一直沒變直至1981年東郊線和伊拉瓦拉線整合為止。列車使用愛斯鎮聯運至東郊線。

東郊及伊拉瓦拉線的列車都是以么谷維修中心作為維修基地,因此大部份列車型號是L、S和T、G系。繁忙時間是每小時12班,非繁忙時間是每小時6班,公眾假期是每小時4班。