信息

物質文化遺產 景陽崗

景陽崗全國重點文物保護單位

古遺址

山東省

景陽崗遺址V-61

簡介

谷景陽崗遺址位於陽穀縣張秋鎮景陽崗村,現為全國重點文物保護單位。據地方志記載這裡原來崗阜起伏, 景陽崗西門

景陽崗西門 景陽崗碑

景陽崗碑景陽崗

城址平面呈橢圓形形,東北西南向,長1200、寬300-400米,面積約35萬平方米。城內有大、小兩個台基。大台基位於南部,面積9萬平方米,小台基在北面,面積1萬平方米。1995年秋,為了解大、小台基的關係及其修築方式, 武松打虎浮雕

武松打虎浮雕陽穀景陽崗遺址出土的龍山文化遺物具有明顯的地方性。在陶器中,以灰陶為主,黑陶較少,紅褐陶占有一定比例。紋飾以素麵為主,有較多的籃紋、繩紋、方格紋。器類以盆、罐、豆、盒、瓮為常見,鼎、鬲較少,以罐作為主要炊器之一,鬲部飾繩紋,具有許多異於典型龍山文化的特點。上述特徵顯示這個地區的文化面貌即與魯北地區龍山文化城子崖類型有一定差異,更與中原龍山文化不同,但與它們存在密切的聯繫,似乎代表海岱地區龍山文化的一個地方類型,也為中原與海岱文化區的關係研究提供了新資料。

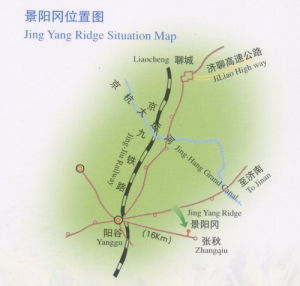

遊覽線路圖

遊覽線路圖陽穀景陽崗遺址是魯西北地區發現最早的龍山文化城址,其規模大、規格高,在全國亦屬罕見。城內大、小台基布局清楚,又在小台基上發現了祭祀遺存,這些都為研究龍山時期城市結構、功能及社會形態提出了新的課題和線索。有部分專家認為這裡可能是“舜都”。龍山文化,因最早發現於山東章丘龍山鎮而得名,距今約4350-3950年。龍山文化陶器以灰陶為主,並燒出了薄如蛋殼的黑陶器物,表面光亮如漆,是中國制陶史上的頂峰時期。龍山文化遺址中開始出現長方形土台式建築,而且城址開始大量出現,近年在聊城境內古濟水沿岸先後發現了以景陽崗、教場鋪為核心的八座龍山文化城址,形成了一個城址群,這表明當時已經開始跨入文明社會門檻。

景陽崗概括

圖

圖沙崗頂部正中,建有一座民族形式的廟宇,俗稱“武松廟”,據傳始建於明代中期,後被毀。現存古廟為1958年修建。廟前方有一幢刻有“景陽崗”三個大字的石碑,系我國當代著名書法家舒同所題。廟東二、三百米處,有一刻有“武松打虎處”的墨玉色石碑。

.

.1973年以來,經省考古隊多次試掘,認定景陽崗為“龍山文化”遺址。該遺址現分為南北2崗,中間是一條公路。南崗東西長86米、南北寬75米,面積約6450平方米。北崗東西長24米、南北寬47米,面積約1128平方米,崗頂較平,高出四周地面約4米。遺址文化內涵較為豐富。

從斷崖觀察,北崗文化層厚約2.5米,南崗約2米,還暴露有灰坑。從採集的標本看,以泥質陶為主,夾沙陶次之;陶色以灰陶為主,其次為黑陶、紅陶。紋飾有繩紋、籃紋、方格紋、弦紋,葉脈紋等。可識器形有鼎、瓮、器蓋等,還採集有石鏃、石鑿、骨鑿。1978年,被定為省級重點文物保護單位。