概述

《祭黃帝陵文》

《祭黃帝陵文》歷史背景

1、1937年4月5日,在中華民族祭祀祖先的傳統節日清明節之際,為進一步營造中國共產黨和中國國民黨聯合抗日的社會輿論,中國共產黨和中國國民黨分別派出代表,共同赴位於陝西黃陵縣橋山的黃帝陵,舉行國共兩黨共同公祭黃帝陵儀式,這是國共兩黨自成立以來,首次在同一地點、同一時間、共同公祭中華民族祖先黃帝陵。2、中國共產黨派出的公祭代表是林祖涵(林伯渠),中國國民黨派出的公祭代表是張繼。兩黨公祭代表在公祭儀式上,分別宣讀兩黨的《祭黃帝陵文》,中國共產黨的《祭黃帝陵文》系毛澤東親筆撰寫,這是中國共產黨人撰寫的首篇《祭黃帝陵文》。

祭文全文

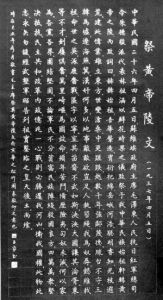

《祭黃帝陵文》

《祭黃帝陵文》赫赫始祖,吾華肇造,胄衍祀綿,岳峨河浩。聰明睿智,光被遐荒,建此偉業,雄立東方。世變滄桑,中更蹉跌,越數千年,強鄰蔑德。琉台不守,三韓為墟,遼海燕冀,漢奸何多!以地事敵,敵欲豈足,人執笞繩,我為奴辱。懿維我祖,命世之英,涿鹿奮戰,區宇以寧。豈其苗裔,不武如斯,泱泱大國,讓其淪胥。東等不才,劍屨俱奮,萬里崎嶇,為國效命。頻年苦鬥,備歷險夷,匈奴未滅,何以家為。各黨各界,團結堅固,不論軍民,不分貧富。民族陣線,救國良方,四萬萬眾,堅決抵抗。民主共和,改革內政,億兆一心,戰則必勝。還我河山,衛我國權,此物此志,永矢勿諼。經武整軍,昭告列祖,實鑒臨之,皇天后土。尚饗

祭文解析

1、毛澤東撰寫的《祭黃帝陵文》,除開頭說明致祭時間、致祭人職務、致祭人委派的代表、致祭禮品等情況外,祭文正文採用漢語四言古體,祭文正文共56句。祭文正文按其內容可分為三個部分:第一部分包括前8句,該部分用言簡意賅的簡約語言,高度濃縮的精闢概括出軒轅黃帝的偉業。第二部分包括第9句至第28句,該部分追溯了自1895年甲午中日戰爭以來,日本帝國主義不斷發動和擴大對中國的侵略,中華民族正面臨著亡國滅種的危險境界2、祭文的主體部分是第三部分,包括祭文第29句至第56句,篇幅正好占祭文全部正文的一半。該部分是祭文的精華部分,具有十分鮮明而濃厚的現實政治色彩。其內容表達了中國共產黨人三點抗日思想:一是表達了以毛澤東為代表的中國共產黨人,為實現“北上抗日”的愛國使命,從江西中央革命根據地出發,行程二萬五千里,“萬里崎嶇,為國效命”,歷經艱險,來到抗日前線,志在“還我河山,衛我國權”的抗日決心。

3、發聾振聵地向全國各黨各界提出,“民族陣線,救國良方”的抗日主張,號召和呼籲“各黨各界,團結堅固,不論軍民,不分貧富”,團結在抗日民族統一戰線的旗幟下,共商抗日國是,共謀抗日大計,共同抗日救國。充滿信心地正確指出,“民主共和,改革內政,億兆一心,戰則必勝”,即通過改革國內政治,廢除國民黨一黨專政,實行國共合作的抗日民主政治,動員和團結全國四億民眾,堅持持久抗戰,中國必將取得抗日戰爭的勝利,從而有力駁斥了當時在抗戰問題上,國內某些人散布的“亡國論”、“速勝論”等謬論。

社會影響

《祭黃帝陵文》

《祭黃帝陵文》2、1937年清明節之際中國共產黨和中國國民黨首次在同一地點、同一時間、共同公祭中華民族祖先黃帝陵幾個月後,8月22日至25日,中共中央政治局在陝西洛川舉行政治局擴大會議,會議通過了中國共產黨提出的抗日救國十大綱領,制定出中國共產黨堅持全面抗日的正確路線。會議結束之日的8月25日,中共中央軍委發布命令,中國工農紅軍正式改編為國民革命軍第八路軍,朱德任總指揮、彭德懷任副總指揮、葉劍英任參謀長、左權任副參謀長、任弼時任政治部主任、鄧小平任政治部副主任。全軍共轄第一一五師、第一二○師、第一二九師3個師,共45000人。

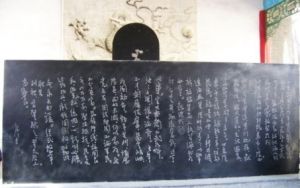

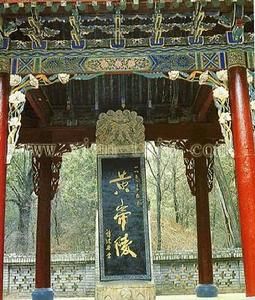

3、中共中央軍委發布上述命令的當日,朱德、彭德懷、任弼時一行,從洛川縣出發前往黃陵縣拜謁了黃帝陵。當朱德一行來到黃帝陵拜謁時,毛澤東親筆手書的《祭黃帝陵文》原稿,還原封不動地陳列在黃帝陵所在的軒轅廟內供案上。於是朱德一行一邊仔細閱讀毛澤東撰寫的《祭黃帝陵文》,一邊品味領會祭文的深刻內容。任弼時認真品味領會祭文的深刻思想後,言簡意賅地指出:“這是我們共產黨人奔赴前線誓死抗日的‘出師表’。”如今毛澤東撰寫的《祭黃帝陵文》已刻寫成碑文,聳立在黃帝陵所在的軒轅廟內西側。