人物生平

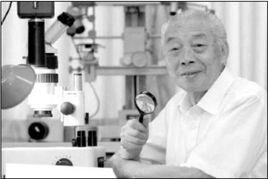

徐立根教授於1943年考入國立廈門大學法學院,1947年畢業獲學士學位。中華人民共和國成立之後,他到中國人民大學進修學習,畢業後留在中國人民大學法律系工作。在“文化革命”期間,他從“五·七幹校”調到北京大學法律系任教。中國人民大學“復校”之後,他又回到中國人民大學法律系任教。徐立根教授一生致力於偵查學和物證技術學的研究和教學,是新中國偵查學、物證技術學的奠基者,被譽為中國物證技術學的帶頭人、泰斗。他是國家教委統編教材《物證技術學》和《偵查學》的主編。《物證技術學》(1990年版)曾先後被評為北京市和國家教委的“優秀教材一等獎”;該教材的第二版(1999年版)又被國家教委評為“優秀教材二等獎”。1992年10月,鑒於徐立根教授為我國高等教育做出的貢獻,國務院為其頒發了“對高等教育有突出貢獻、享受政府特殊津貼”的證書。徐立根教授在教學科研工作中一直堅持“理論與實踐相結合”的原則。正是在他的積極倡導和努力下,經國家教委和法務部批准,中國人民大學於1989年成立了全國綜合大學中的第一個物證鑑定機構——“中國人民大學物證技術服務中心”。一年之後,又經法務部批准,改名為“中國人民大學物證技術鑑定中心”。多年來,這個鑑定中心不僅是中國人民大學法學院教師和研究生的實踐基地,也成為了社會上很有名望的物證鑑定機構。徐立根教授為人正直,平易近人,樂觀堅強,率真淳樸。在五十多年的教師崗位上,他愛崗敬業,教書育人,默默耕耘,無私奉獻。在半個世紀的學術生涯中,他潛心治學,淡泊名利,求真務實,勇於創新。他給自己訂立的工作原則是“精益求精,止於至善”。他為中國的法學教育和法律學科建設做出了重大貢獻。中央電視台、北京電視台和《法制日報》、《檢察日報》等媒體都曾經對他的事跡做過專門的報導。

社會評價

徐立根教授是何老師的導師,算下來就是我的師祖,八十有三。當然,徐老從來不服老,如果您聽說人大有一位八旬老教授騎腳踏車上班,那就是老當益壯的徐老了!我考人大博士那年,其中《偵查學》參考書就是徐老主編的,所以我知道他是中國物證技術學的奠基人,德高望重。面試時見到徐老,不禁訝異於他的健康:耳不聾、眼不花,氣宇軒昂、聲若洪鐘,握著我的手剛勁有力。

徐老早年畢業於國立廈門大學,後入華北大學和人民大學,並最終留在了人大任教。他是新中國第一部刑事偵查教材的主編者,也是“物證技術學”的創始人,在文檢方面更是國內權威。他的一生,雖然不是跌宕起伏,但也頗富傳奇色彩。俄語和英語俱佳的徐老,曾經先後擔任蘇聯專家的助教和美國哥倫比亞大學的訪問學者,從最初繼承蘇聯偵查學的衣缽,到學習美國先進的物證鑑定技術,再到建立與偵查學並列的“物證技術學”,創辦的中國人民大學物證技術鑑定中心,徐老以他的悟性、遠見和執著的努力,開拓了新中國的偵查和物證技術學研究事業。當然,徐老更為外界所知的是在香港“世紀爭產案”中擔任遺囑的鑑定專家,使兩度敗訴的被告龔如心最終獲得了終審法院的公正裁決。

徐老曾經說過,人民大學的校訓是“實事求是”,廈門大學的校訓是“自強不息、止於至善”,這對他的影響很大。而在我看來,這簡直就是徐老一生的寫照。當記者問徐老鑑定工作有何“秘密武器”時,徐老給出了他的“三性三心”論,就是鑑定工作的科學性、複雜性和專業性,鑑定人員的細心、公心和責任心。這是他對鑑定的認識和態度。徐老執教半個多世紀,著作等身,桃李滿天下,至今仍在人大的三尺講壇上勤耕不輟。時任人大法學院院長的曾憲義教授在徐老“執教半個世紀慶賀大會”上,動情地稱他是“人大法學院的寶貴財富,也是中國法學界的寶貴財富。”而徐老卻認真地透露他還在著手進行的科研計畫:撰寫一部筆跡鑑定方面的專著、編寫一本供法學院本科生使用的物證技術學新教材,以及對供研究生使用的第二版《物證技術學》教材修訂出第三版。真是老驥伏櫪,壯心不已!難怪何家弘教授感慨地說:年過八旬的老先生對工作有如此高的熱情,我們年輕一輩怎能不深受鼓舞!

徐老工作嚴肅而認真,做起鑑定來是鐵面無私,而生活中的徐老,卻是一個可敬而可愛的老頭。徐老是浙江江山人氏,跟我也算是老鄉,但是他一米八幾的“海拔”一點不像我等南方人,除了有點鄉音——不過,這倒是讓我覺得倍加親切的原因。有一次,教研室師生去九華山莊開會,在那裡住了幾天,我有幸與徐老夫婦分在一個兩居室中,關起門來儼然成為“一家人”。也正是在那些“親密接觸”的日子,我感受到了徐老的樂觀、豁達,甚至還有孩子般的天真。徐老說他騎車上班,每遇上坡都鼓著勁衝上去,把年輕人甩在後面,他就很得意。我絲毫不懷疑,以徐老的身體狀況,活到九十歲很正常,一百歲也不意外!

可能因為有了老鄉這層關係,加之我曾經與徐老“過家家”一段時間,我與徐老變得特別投緣,有時聊起來就忘了時間。博士生期間我寫過一篇關於鑑定制度改革的文章,去徐老寓所請教。那天早上,徐老師給我單獨開了鑑定制度的課,足足講了有兩個多鐘頭,把鑑定制度中錯綜複雜的關係抽絲剝繭地梳理了一遍,並介紹了一些他辦過的大案,我也聽得津津有味。後來,我們的話題又轉移到偵查學和物證技術學的關係上,徐老一發不可收,不知不覺又講了一個鐘頭。我忽然一抬頭,看到時間已經是下午一點了,慌忙向徐老告辭。徐老卻拉住我,一定要我吃點餃子再走,並且親自下廚去下了一鍋餃子。當時外面的風很大,屋裡卻其樂融融,我們象爺孫倆一樣在家裡吃著餃子,談著浙江老家的一些事情。徐老還一個勁地說:“年輕人要吃飽啊。”

徐老很熱心提攜我們年輕人,但也總是告誡我們要淡泊名利。全國推選美邁斯法學獎時,我想參選,就請徐老和何老師給我寫了推薦。徐老的推薦信是用他遒勁的鋼筆字寫成的,滿滿的一頁,讓我很感動。後來,我的材料因主管老師的工作粗漏而未遞交上去,我與美邁斯獎失之交臂。當我鬱悶地把這一切告訴徐老時,徐老在電話中安慰我,人生在世,不如意之事很多,“失之東隅,收之桑榆”,擺正自己的心態是最重要的。後來,他又專門找機會傳授了他所奉行的“三樂三養”,即助人為樂、知足常樂、自得其樂,平衡營養、注意保養、提高修養。他說,長壽的秘訣主要的就是要心態平衡,心胸開闊。當時我並沒有完全體會到徐老的諄諄告誡,後來參加工作,經歷了一些事情之後,我才明白,這是何等的境界。

博士入學面試,徐老是我的主考官,博士畢業答辯,徐老又是我的主考官。雖然我寫的論文是他並不太熟悉的證人特免權問題,但他居然用了幾天時間把我幾十萬字的論文看了一遍,提出了很多中肯的意見。最後,我的論文以全優獲得通過,授予學位時,徐老興致勃勃地拉著我一起合影。我當時曾隨口說道:“徐老師,照片出來之後,我給您送過去。”後來,因為自己忙於雜事加之懶惰,我一直沒有兌現自己的承諾。畢業後的那年國慶節,師門共聚慶祝徐老八十華誕,我因為在北大深圳研究生院有事走不開,未能回京趕赴這次盛會,甚至都沒能發一個賀電。我一直在想,等我有時間就把授學位時與徐老的合影洗出來,專程給徐老送去。如果有可能,我還想跟徐老學習一下文檢技術,以結合自己的證據法學研究。當然,我的博士論文出版了,也要給徐老送去。但是,我怎能想到,精神矍鑠、神采奕奕的徐老,居然就這么走了!

徐老走的那天晚上,我正在度過自己的三十歲生日。徐老的逝世,事先毫無徵兆。我第二天才知道,他是在小區散步時,意外地跌倒,竟於不治。一時間,天南海北,徐老的弟子學生,都以悲痛的心情在傳遞著這不幸的噩耗。《檢察日報》約我寫點文字,我想,任何的文字,其實都無法表達我心中的難過和遺憾。對於徐老,我懷著深深的歉意!我希望,這張遲來的照片,可以寄託我的思念之情:尊敬的徐老,一路走好!