法帖信息

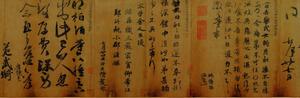

【名稱】廿九日帖【作者】王獻之

【時代】東晉

【書體】行楷

【摹搨】唐代

【材質】硬黃紙墨跡

《廿九日帖》為《萬歲通天帖》中第六帖。《廿九日帖》雙勾技術精妙。《淳化閣帖》卷九、《絳帖》卷八、《寶賢堂帖》卷六、《真賞齋帖》下卷均收刻。

法帖內容

原文

註解

①遂:竟然。南朝梁丘遲《與陳伯之書》:“若遂不改,方思仆言。”②奉別:敬詞。猶告別。③悵恨:因失意而惱恨。④復:引申為恢復。⑤弟甚頓:王獻之在兄弟中排行最末,“弟”非指他人,是自稱之辭。這通書簡是王獻之致其同輩中的某一位兄長。頓:疲乏。⑥勿勿不具:“勿勿”,釋作“匆匆”。東晉書簡常用語,與“不具”(不一一)一樣,多用作結束語。“勿勿”猶言匆忙、急遽,乃自謙之辭。具:寫,題。大意

二十九日獻之拜上:昨日竟沒有同你話別,很是悵然和慚愧。你近來身體恢復如何。我則很乏頓,匆忙間就不再敘了。獻之再拜。書法賞析

書風

《廿九日帖》帖為行書,但有的字近楷書,如“日”、“白”、“昨”、“中”等,有的字是草書,如“何如”、“獻之再拜”,楷、行、草共處一紙,自然、協調,毫無牽強之感。書寫自由,不拘體式,由此可見東晉士人寄情翰墨,自由書懷的風尚。結體

《廿九日帖》結體端正嚴整,並在方正的均勢中加入欹側、高低、長短的變化,增強了字的動感。行筆勁健有力,洗鍊沉穩,筆畫間提按轉折比較明顯。其中楷體字“日”、“白”、“中”等轉折處多用方筆,很接近後來的北碑。 《廿九日帖》為王獻之早期行書作品,師承來路十分清晰。字形偏於扁方形,橫向取勢,且掠畫多為隸法,用筆含蓄深沉,點畫厚朴,近鍾繇與王羲之早期書風。其中“獻之”、“何如”、“再拜”為書信常用語,所以作慣式草體。筆意

用筆秀媚飄灑,風流俊美,筆意連貫而舒展,章法生動,感之意猶未盡,回味無窮。出入右軍法中,師古創新的面貌躍然紙上。書法評價

清代楊守敬《激素飛清閣評帖記》曰:《廿九日帖》,“唐摹,載《萬歲通天帖》中。香光(董其昌)謂東坡學王僧虔而不悟去學大令。是帖馮氏《快雪堂》亦刻之,而與《萬歲通天》稍有不同,亦佳甚。豈別有真跡傳世耶!”《廿九日帖》用筆洗鍊而沉穩,筆畫厚實。尤其是帖首“廿九”二字,幾乎是平鋪筆毫,若側鋒刷出。轉折處亦見頓按之力。擒縱有致,皆出規入矩。其結字呈橫張之勢態,方整而有體積感。唐太宗所譏誚的“觀其字勢疏瘦,如隆冬之枯樹;覽其筆蹤拘束,若嚴家之餓隸”,若僅就此帖書風而論,則很難成立了。

徐利明則認為,《廿九日帖》楷書中草書字型的出現,並非刻意出現,而是因為這些字型為書信套語,因經常書寫,而作習慣式草體。例如“獻之”為王獻之自己之名,“何如”、“再拜”等為常用語。因此“整幅字穩重嚴謹,分明有模擬意味,尚未形成自家面貌。”

相關閱讀

欲創新書體

新創破體書

王獻之創出自己的“破體”——行草體。所謂“破體”(又稱“大令體”),就是打破楷書、行書、草書的界限,以行書為主,偏於楷的為“行楷”,偏於草的為“行草”。這種書體,既有楷書的工穩,又有草書的流暢,書寫者可以有自己的偏好,亦可發揮自己的特長,給書寫者留有極大的馳騁藝術才能的天地。唐代張懷瓘《書斷》說:“子敬之不逮真,亦劣章草,然觀其行、草之會,則神勇蓋世,況之於父,猶擬抗衡,比之鐘張,雖勍敵,仍有擒蓋之勢。”獻之性格比其父更加放達豪爽,反映到書法上就更加開張超逸,於是創出“破體”新書體,使行書體系在“二王”手中充實完善起來。張懷瓘對這種行草新體曾有比較中肯的評價:“子敬才高識遠,行草之外,更開一門”,“非草非行,流便於草,開張於行,草又處其中間。無藉因循,寧拘制則;挺然秀出,務於簡易;情馳神縱,超逸優遊;臨事制宜,從意適便。有若風行雨散,潤色開花,筆法體勢之中,最為風流者也。”(張懷瓘《書議》)破體代表作

王獻之破體的代表作,一是行楷《廿九日帖》,一是行草《鴨頭丸帖》。《廿九日帖》首行開筆的“廿九日”三字為行楷書,第四字便轉為行草書,筆勢連屬,第三行“獻之再拜”四字,一筆貫通而行,優遊疏爽,形勢宏逸。全幅楷、行、草相間,但卻配合協調、自然。《鴨頭丸帖》開頭三字為行書,行筆較緩,往下行筆加快,或三字或兩字相連屬,均為草書。字與字、行與行中間常留較大空白,給人以形斷意連的感覺。王獻之在書法上的又一大貢獻,是創立了“一筆書”,使草書成為書法藝術中最富表現力的書體。作者簡介

王獻之(344-386)東晉書法家。字子敬。原籍琅邪臨沂(今屬山東),出生於會稽山陰(今浙江紹興)。王羲之第七子。官至中書令,人稱王大令。工書,兼精諸體,尤以行草善名。在繼承張芝、王羲之的基礎上,進一步改變當時古拙的書風,有“破體”之稱。與王羲之並稱“二王”。存世墨跡有行書《鴨頭丸帖》,小楷刻本有《洛神賦十三行》。其正、行、草書帖札,散見於宋人所刻叢帖中。關於萬歲通天帖