概述

奧本海默-弗爾科夫極限

奧本海默-弗爾科夫極限詳述

在1930年代,當天文學家開始猜測恆星在核燃料燃盡後其未來是什麼的時候,他們發現很難去描述這種狀態。當恆星內部核反應終止,萬有引力的影響將表現出來,恆星將開始收縮並使密度增大。比如象我們太陽那么大的恆星將演化為一顆白矮星,其核心由密集的原子核和電子海(sea of electrons)組成。但更大恆星的演化又是怎樣呢?

白矮星-內部結構模型圖

白矮星-內部結構模型圖 科學家們知道,質量過大的白矮星是不穩定的,強大的引力相互作用會使它繼續壓縮而變得更加緻密,壓縮的結果是最終可能只剩下中子。在1939年的早些時候,奧本海默與弗爾科夫(George Volkoff)證明就象白矮星一樣,中子星也不能是無限緻密的。他們考慮了愛因斯坦的相對論和量子力學來描述中子流體(neutron fluid)。但對中子星的核超過太陽質量70%的情形,他們沒能得到穩定的解。現在天體物理學家的計算結果應當是太陽質量的兩到三倍,我們把這個極限稱為奧本海默-弗爾科夫極限。總之,對於一個足夠大的星核,坍縮必須繼續,但這次我們將得到什麼呢?

奧本海默與斯奈德在1939年回答了這個問題。既然一個靜態的解是不可能的,他們就去尋找一直隨時間變化的解,即連續的收縮。必須承認,當時的理論物理學家在套用愛因斯坦的理論時還缺少經驗,並且當時沒有計算機,所以他們不得不做了大量近似和假設。最終,他們獲得了一個本質上正確的結果,即今天我們所說的黑洞。

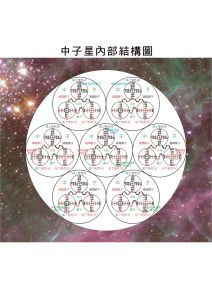

中子星-內部結構模型圖

中子星-內部結構模型圖 對這種極端的物質存在形態,奧本海默與斯奈德認為收縮將是不可抵擋的。同時,任何逃逸出的輻射將受到越來越強的引力紅移,為了克服引力,光的波長變的越來越長。觀察者將看到坍縮中的星體將發出越來越紅越來越暗的光。奧本海默的結論是:“恆星將逐漸把自己與外界的觀察斷絕開來;僅剩下它的引力場還存在著。”

有意思的是,這一重要工作長期都未得到學術界的重視。奧本海默的文章還是不夠嚴格,看起來可能存在某種特別的壓力可以平衡掉引力以防止恆星收縮為黑洞。但在 1960年,惠勒及其他科學家的工作又使黑洞復活了,他們證明了無限制的收縮是不可避免的。歷史上,黑洞概念對許多物理學家和天文學家是不可接受的,如著名蘇聯物理學家朗道(Lev Landau)甚至建議修改量子力學以避免黑洞不會出現。奧本海默和斯奈德的工作確實是與當時的流行觀念是格格不入的,但他們的理論確實是對的。