簡介

天壽山

天壽山昌平

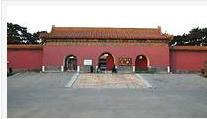

昌平天壽山原本有一個普通的不能再普通的名字——黃土山。因為朱元璋所定下的帝後合葬制度,朱棣為徐皇后選擇陵地,同樣也是他百年後的長眠之地。後來陵寢選在昌平黃土山,黃土山也因此改名為天壽山。

明朝十三陵

| 明朝皇帝 | 墓陵 | 陵墓地方 |

| 明成祖 | 長陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明仁宗 | 獻陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明宣宗 | 景陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明英宗 | 裕陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明憲宗 | 茂陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明孝宗 | 泰陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明武宗 | 康陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明世宗 | 永陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明穆宗 | 昭陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明神宗 | 定陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明光宗 | 慶陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明熹宗 | 德陵 | 北京市昌平天壽山 |

| 明思宗 | 思陵 | 北京市昌平天壽山 |

簡介

昌平縣天壽山

昌平縣天壽山清晨我們踏上了前往天壽山的行程,由於前幾天這一地區剛下過一場雨,所以山路泥濘,還有到處滾落的山石時不時擋住我們的去路,使得彎曲狹窄的山路變得更加艱險,我們不得不時

常下車清理路面。越是快到達山頂,道路越是陡峭難行。10點左右我們的車終於艱難地爬上了山頂。

眼前的景色迅速把我在路上被顛簸出竅的魂魄收了回來,“啊!這不是布達拉宮嗎?”我發至內心的感嘆道。只見高聳入雲的山脊上坐落著一座龐大的古建築群的遺址,從它那殘垣斷壁上足以看得出它那往日的輝煌。於是我拿起照相機“咔嚓、咔嚓”拍照起來。然而,取景框裡的景色卻無法容納整個山體和古建築群的壯美,於是我收起相機打開速寫本狂畫了起來。

我們此行的目的是用計算機3D技術恢復古建築群的本來面目,從而引起社會各界的關注,希望通過各界的共同努力修繕這一珍貴的宏偉壯觀的古文化遺址,恢復其往日的輝煌,這將又是山西的一道亮麗的風景——山西特色的布達拉宮。

歷史故事

天壽山

天壽山論及專業,常先生卻固執起來了:"大人,我先頭已經說過,我一介村夫,不和任何風水大師爭短長,我只說自己的觀點。"張居正很欣賞常先生的觀點,同時也理解孔禮的心情,這時候站出來打圓場說:"昭陵這塊吉壤,是大行皇帝在隆慶二年欽定的。""是啊,是皇上欽定的。"孔禮跟著就嚷起來,朝張居正投來感激的一瞥。常先生搖搖頭,不禁惆悵地說:"如此說來,這是天意啊!""此話怎講?"王希烈問。常先生環顧了一下天壽山,這時暮靄飄忽,影影綽綽的松林上頭,到處是盤鏇歸窠的宿鳥。常先生緩緩說道:"天壽山水木清華,龍脈悠遠,形勢無可挑剔。唯我中國之大,也是難得的吉壤。但是,望勢尋龍易,須知點穴難。當年永樂皇帝的長陵,點的就是正穴。一處吉壤,只有一個正穴。天壽山的正穴就是長陵,自永樂皇帝冥駕長陵,一晃也有二百年了,這天壽山中,又添了獻陵、景陵、裕陵、茂陵、泰陵、康陵、永陵等七座皇陵,現在又有了昭陵,總共是九座皇陵。依老朽來看,這裡皇陵的穴地,是一穴不如一穴。千尺為勢,百尺為形。勢來形止,是謂全氣,萬壽山的全氣之穴,只有長陵。"常先生一番剖析,說得頭頭是道。但聽他宣講的這一乾朝臣,包括張居正在內,卻是誰也不敢接腔。官袍加身的朝廷命官,誰敢對皇陵的優劣妄加評論?儘管他們內心覺得常先生言之有理,但決不敢隨聲附和。因此竟一時間冷場了。倒是那機靈的小校,看到張居正不說話,猜想他的為難,便又朝常先生吼了起來:"你個常老兒,盡他娘的胡說八道,還不快走。""我這就走,"常先生朝張居正拱拱手,說,"大人,恕老朽猜測,你們是為視察昭陵而來,天壽山葬了九個皇帝,地氣已盡,為保大明的國祚,必須尋找新的吉壤。"說罷,常先生朝張居正一行深深一揖,掉轉頭匆匆下山了。望著他漸漸模糊的背影,張居正忽然醒悟到什麼,他命令那小校:"你去把那位常先生攔下來,晚上我還要找他談談。"張居正剛回到感恩殿的住所,就有擔任警衛的小校進來稟告,說是家人游七有要緊事求見。張居正心下納悶,離家才一天又有什麼大事發生?便命小校領游七進來。稍頃,只見游七風塵僕僕滿頭是汗地跑進來,後頭還跟了一個人。兩人一進廳堂,喊了一聲"老爺",磕頭行禮。這當兒,張居正才看清,跟著游七進來的是馮保的管家徐爵。"這不是徐爵嗎?你怎么來了。"張居正問。"我家主人有要緊事向張先生討教。"徐爵恭敬回答。兩位管家各覓了椅子坐下。張居正盯著一貫鮮衣怒馬如今卻是一身僕人打扮的徐爵,笑著說:"原來是你家主人有事,我還真的以為是游七有事。""老爺,我真的有一封急信要送給你,"游七連忙插話說明原委,"我正要啟程送信,徐管家來府上說是要見你,於是臨時換了一身衣服,和我一起來了。""路上沒人認出你?"張居正問徐爵。"沒有!"游七代為回答,接著從懷裡掏出一封沉甸甸的信封,雙手呈上。張居正接過來拆封一看,是李義河從衡山寄來的密件。總共有十幾張信箋,詳細述說李延在福嚴寺神秘死去的經過以及連夜突擊審查李延一乾隨從的結果。最令人振奮的事情,是李延的幫辦董師爺交待了李延向京城一些部院大臣行賄的事實,並從李延行李中搜出了那兩張寄名高福的五千畝田契。張居正一目十行看過這封信,又看了看隨信寄來的那兩張田契的原件。頓時心花怒放,心裡頭直誇獎李幼滋會辦事。但表面上他卻聲色不露,慢吞吞地把信箋依原樣折好,裝回信封,放在茶几上。然後問徐爵:"你家主人有何事找我?"游七不知道信的內容,徐爵當然更無從知曉,因此兩人都猜不透張居正此時的心情。徐爵瞄了瞄茶几上反放著的信封,習慣地眨眨眼,答道:"今兒個上午,有兩封奏摺送到了皇上那裡。一封是刑部上的,講的是妖道王九思的事。說王九思既已讓東廠抓到,就該交給三法司問讞定罪……""該定何罪?"張居正插問。"摺子上說,王九思以妖術惑亂聖聰,導致先皇喪命,理當凌遲處死。""唔,"張居正不置可否地哼了一聲,接著問,"還有一封摺子說的什麼?""是禮部上的。說按新皇上登基成例,應從戶部太倉撥二十萬兩銀子,為後宮嬪妃打制首飾頭面。"張居正"喔"了一聲,這份奏摺多少有些出乎他的意外。游七觀察主人的臉色,趁機說道:"這道摺子的意圖再也明顯不過,就是他高鬍子變著法子討好李貴妃。"張居正臉上勃然變色,他眉毛一擰,瞪著游七厲聲斥道:"狗奴才大膽,你有何資格議論朝政,唔?"張居正突然發怒,唬得游七一下子從椅子上跌下來,雙膝跪地,篩糠一般答道:"老爺,奴才知罪,奴才知罪。"張居正余怒未息,吼道:"滾出去!"游七連滾帶爬退出廳堂,看到游七惶然退出的窘態,徐爵也渾身不自在。雖然他對張居正家風甚嚴早有耳聞,但如此不留情面還是讓他感到難堪。畢竟,他與游七的身份差事相同,因此感同身受,竟也產生了挨罵的感覺。倒是張居正,臉上早已烏雲盡退,好像剛才的事壓根兒沒有發生,他轉向徐爵,和顏悅色說道:"徐爵,你的話還沒說完呢。"

洪洞

天壽山遊記

陽春三月,風和日麗。桃紅柳綠,鶯飛草長,或攜友結伴,或舉家出行,到公園、郊野、海濱、山谷去,走進大自然,一定會心曠神怡,倍添生活情趣。

2006年3月31日這天也就是農曆的三月三 。我參加了 由臨汾民俗攝影家協會組織的野外踏青暨天壽山世尊廟民俗採風活動,現略記如下:

洪洞縣天壽山

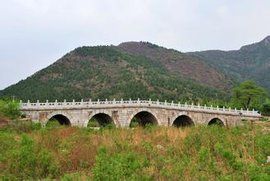

洪洞縣天壽山天壽山位於洪洞縣境內的魏村鎮西北,俗稱南老爺頂 與洪洞縣的北老爺頂遙相呼應,山頂海拔1080米,登上峰頂環顧四野,三面環山,群嶺逶迤,

唯東面山下,沃野染碧。汾河如銀帶,阡陌間村落棋布。

老爺頂有一歷史悠久的古廟。據清乾隆二十一年碑文記載,該廟始建於東漢初年,相傳西漢末年王莽新朝被農民起義推翻。劉秀到河北河東招兵買馬。經途天壽山,一時迷路有一老漢指明正途,劉秀十分感激,自相許願,如取得天下.定在此建廟祭祀神靈,建武元年劉秀稱帝不久就詔令.在天壽山建廟。

臨汾

臨汾最高峰 (以第一人稱錄入)

臨汾市堯都區魏村鎮西北聳立著一座山,名叫天壽山。俗稱南老爺頂,與洪洞縣的北老爺頂遙相呼應。山頂海拔1080米,傳說是東漢劉秀下詔所建。清康熙年間1695年平陽大地震寺宇盡毀,僧眾死難,康熙60年由臨汾洪洞趙城三縣協力民眾配合重建了寺廟,1939年的農曆4月22日晉軍六十一軍四三四團在該院駐紮,剛占領臨汾的日軍,分四路圍攻老爺頂,該團失利戰敗,日軍攻下老爺頂後開始防火焚燒寺院,使數百間殿宇毀於一旦。現存的殘垣斷壁,好像在訴說著日軍的滔天罪行……

如今天下太平盛世,當地民眾在每年的三月三,九月九,都會來此上香還願.......

我夢寐嚮往的天壽山,有過兩次登臨,第一回是在讀中學期間約同學而游,這次是圓夢,是懷舊,是拾趣。天壽山位於秦嶺山地成縣西垂的最邊緣,是一座名不見經傳的小山,海拔1919米,比成縣名勝雞峰山主峰高出2米,是成縣境內第二高峰。之所以叫“天壽”,有三種說法,其一是隋末宇文化及皇帝下令文武百官四處尋找和採挖一種珍貴名藥,據說吃了長生不老,當時,凡是生長有長壽草(靈芝草)的山,一律命名為天壽山,並實施了禁獵禁牧,當地人終年不準上山從事任何活動。沿襲這一說法,至今保留著朝拜這座山峰可以增壽的風俗;其二是盡享天年的意思,寄託著老百姓對於健康長壽的嚮往;其三是天乃無極、最大之意。天乃中國古代唯心主義哲學家所說的世界的精神的本原,《孟子盡心上》:“盡其心者,知其性也;知其性,則知天也”。泛指客觀的、物質的自然,《荀子天論》:“列星隨鏇,日月遞照,四時代御,陰陽大化,是之謂天”。這裡有佛,為朝覲的我指引迷途、化解煩惱;這裡有山,為身處鬧市的我安頓解乏;這裡有水,洗去我心靈的微塵和浮躁;這裡有洞,開啟我智慧的思想和境界;這裡有林,讓我盡情在大自然的懷抱里歇息、放歌。

我的故鄉小川鎮,地處成縣西部六鄉鎮之腹地,全鎮人口密集,山地復蓋面大。在歷史的長河中一直是商貿互市的集鎮、客棧,南來北往的馬隊和商人向這裡聚來,又從這裡離去。所以,山鄉小川猶如一個聚寶盆,吸收了不同地域的文化和風俗習慣,流傳下來了樸實、熱情的民風。(一路向西,沿著南山下的河谷前行,順黃城路直上,抵達天山村)。大家親自感受了鄉村田野的朴茂之氣,領略了蜿蜒山路的九曲難行,這就是當年蜀道中的部分,想想屈原,也曾芒鞋竹仗走過這裡的路吧,還有後來的李白,曾否遊覽過此地?

沿山路慢行,我融入到了生動的民間生活圖景之中,採摘野果、徜徉山坡。山上有大自然鬼斧神工的風洞、響水洞和這裡流傳最久的一些釋、道、儒寺院。天壽山還流傳著自然現象“四怪”:說風即雨、雲霧生花、山水交響、牛羊不同坡;民俗“五怪”:進門就往炕上拽、撞迎的婚事換鋪蓋(多換手絹以代之)、兒找乾大碰著拜、烙下的火燒(端午節準備的小鍋盔)手腕上戴、風水不利把亡靈寄埋(闕的方式,死者暫時不入土)。

關於佛教的傳播,這裡有碑刻明確記載。據蘭州大學歷史文化學院教授高偉編寫的有關史料記載,公元60年,佛教即在成縣一帶地區傳播。天壽山有記載可考的年代是公元69年。據碑刻所記載的姓氏族考,清光緒年間這裡曾鼎盛一時、大興寺院。這也印證了佛教演變的規律。元明清三代,漢地精英佛教停滯衰退,而大眾佛教取得長足發展,出現“家家觀世音,戶戶阿彌陀”的局面,從教派上說,主要流行禪宗和淨土宗,淨土宗以口念“南無阿彌陀佛”為修行方式,以往生西方極樂世界為宗旨,是最簡便的法門,在民間影響最大。

民間主要信奉的神有觀世音菩薩、大肚彌勒佛和護法天神。觀世音左手持淨瓶,右手持楊柳枝,因其救苦救難、大慈大悲,廣大靈感,人稱大悲菩薩。為普濟眾生可以示現三十三身。中國老百姓喜聞樂見的還有千手千眼觀音,有兩種:一種為四十隻手,每隻手上有一隻眼睛,每隻手和眼睛有二十五種功能,相乘後得千手千眼;一種為一面二百五十隻手,四面則一千隻手,每隻手上有一隻眼睛,則為實際的千手千眼。大肚彌勒兩耳垂肩、開口常笑、袒胸露肚、寢臥隨處、常以杖荷一布袋,終日奔走,勸化人信佛。此像一般置於天王殿,面對山門,他的表法意義是:學佛者要生平等心、呈喜悅貌。對待任何人和事物都要平心靜氣、歡歡喜喜,不跟任何人計較,具備這樣的條件,才有資格入佛門。護法天神除了四大天王、伽藍神關羽以外,還有保護出家人、手持金剛杵,巡遊東西南三洲護法,身穿盔甲的少年武將韋馱;有釋迦牟尼五百執金剛衛隊的衛隊長,開口、持杵的密跡金剛和大力之印度古神,合口、持棒的那羅延天,二王尊專門把守山門,俗稱“哼哈二將”。以上這些都曾先後在天壽山被人供奉,多在歷史的漩渦里或被破壞、或遭劫難。

寺院的布局大多居于山林,整體有三門(山門),因有空門(中)、無相門(東)、無作門(西),象徵三解脫。伽藍(僧院)七堂指山門、佛殿、法堂、僧堂、廚庫、浴室、西淨。由數進式的四合院組成,另外還有偏殿、廊院。

當地人民最為崇奉的主宰百姓生產生活幸福的還有關羽神。在老百姓看來,那些至高無上的玉皇大帝、佛祖和神靈離自己太遠,他們無暇顧及一個蒼生百姓的微小苦難,於是信奉紅臉關公(關羽神)的人特別的多。關羽,即關雲長,河東解良人(今山西運城解州),東漢末年投奔劉備,後在湖北當陽戰敗被殺,且身首異處。關羽在宋代以後才名聲四迭,因其為忠孝節義的楷模而屢受皇帝褒封。儒家尊其為武聖人,佛家尊其為伽藍神,道教則尊其為關聖帝君。關公遂成為唯一受到儒、佛、道三教共同尊崇的偶像。當地至今流傳著農曆5月13日的關羽(關老爺)的磨刀會,每逢此天,天必陰雨,人們敲鑼打鼓,祈福祈雨,共同盼望風調雨順,五穀豐登。