外匯缺口與儲蓄缺口

正文

一種從經濟上描述開發中國家利用國外資源來填補國內資源不足的理論。又稱兩缺口模型或雙缺口理論。產生 20世紀40年代末和50年代初,實施馬歇爾計畫的美國與西歐專家,尤其是研究土耳其和希臘問題的經濟學家,通過對預期資本流入的分析,首次提出了確定一國潛在投資規模的方法。這些方法構成了後來兩缺口模型的前身。1962年,美國經濟學家H.B.切納里和M.布魯諾發表《開放經濟中的發展策略:以色列的經驗》,闡述了外資流入在減少儲蓄缺口與外匯缺口方面所引起的雙重作用。第一次提出了兩缺口模型。1966年,切納里和A.M.斯特勞特發表《國外援助和經濟發展》一文,更為充分地闡述了這一模式的理論意義。

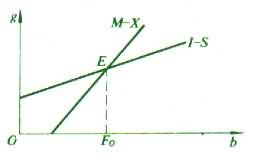

內容 兩缺口模型的核心內容就是開發中國家存在著投資—儲蓄缺口和進口—出口缺口,也即儲蓄缺口與外匯缺口。以I和S分別代表投資和儲蓄,M和X 分別代表進口和出口,則有:

I-S=M-X即 儲蓄缺口=外匯缺口該等式導源於開放經濟下國民經濟的基本核算恆等式:

總收入=總支出=消費+投資+出口-進口由於總收入減消費等於儲蓄,因而上式稍加變化即得:

投資-儲蓄=進口-出口因而,該等式表現為一種事後的結果,兩缺口相等在調節後才能達到。在調節前,投資、儲蓄、進口和出口都是獨立變動的。投資超過儲蓄的數額不一定正好與進口多於出口的數額相等。因此,政府部門有必要進行調節。即在一定時期,儲蓄缺口應與外匯缺口相等。儲蓄缺口與外匯缺口的關係如圖。

外匯缺口與儲蓄缺口

外匯缺口與儲蓄缺口兩缺口模型認為,在一定的時期內任何開發中國家的兩缺口中只有一個處於支配地位。如果儲蓄缺口居於支配地位,就表明該國處於充分就業的狀態,而沒有充分利用其外匯收入。它雖有足夠的外匯可從國外購買追加的生產資料,但卻沒有充足的勞動力或其他資源去實現追加的投資項目。這說明該國存在生產資源短缺,從另一個角度看,就是儲蓄缺口。實例是70年代的中東產油國家。但是,多數開發中國家都是受外匯缺口約束的國家。他們擁有過剩的生產資源,尤其是勞動力過剩,所有可動用的外匯都用於進口。如果這類國家從國外獲取資金以進口必需的生產資料,並取得相應的技術援助,那么來自國外的資源就能使其追加新的投資項目。在這種情況下,外援或外資對於開發中國家解決外匯短缺,提高收入增長率確能起重要作用。當然,開發中國家儲蓄缺口與外匯缺口的平衡,主要還應依靠國內經濟的發展,尤其是經濟結構調整。

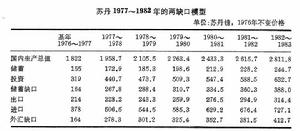

套用 兩缺口模型的先驅切納里後來曾任世界銀行負責發展政策的副總裁。該模型在指導世界銀行的政策,尤其是與援助分配有關的政策中具有很大的影響。兩缺口模型實際運用的典型案例是蘇丹(見表)。表中給出了蘇丹第六個五年計畫(1977~1982)的兩缺口模型。由表中可見,無論是儲蓄缺口還是外匯缺口,在1976~1977年都是事後均衡的。而預測的缺口變化見表內數據,兩個缺口中外匯缺口是主要的。

外匯缺口與儲蓄缺口

外匯缺口與儲蓄缺口參考書目

H.B.Chenery & M.Bruno,"Development Alternatives in an Open Economy:The Case of Israel",Eco-nomic Journɑl,March,1962.

H.B.Chenery,Structurɑl Chɑnge ɑnd DevelopmentPolicy,Oxford University Press, New York,1979.

R.I.Mckinnon,“Foreign Exchange Constraints in Economic Development, an Efficient Aid Allocation”,Economic Journɑl,June, 1964.

C.P.金德爾伯格、B.赫里克著,張欣等譯:《經濟發展》,上海譯文出版社,1986。(C. P.Kindlerberger & B.Herrick,Economic Development,3ed.,McGraw-Hill,New York,1977.)

L.泰勒著,顏澤龍譯:《結構主義總量經濟學》,經濟科學出版社,北京,1990。(L.Taylor, Structurɑ-list Mɑcroeconomics,Basic Book,New York,1983.)