簡介

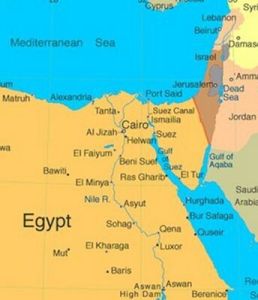

羅馬帝國埃及行省公元前30年,屋大維在擊敗其勁敵馬克·安東尼,廢除其情婦——克婁巴特拉七世埃及女王之位後,吞併了托勒密埃及,並將其納為羅馬的一個行省。作為羅馬行省的埃及包括了除西奈半島之外現今埃及的大部。埃及行省西鄰克雷塔和昔蘭尼加行省,東接猶太行省(後為阿拉伯行省)。埃及行省是羅馬帝國主要的穀物生產地。

羅馬的統治

埃及行省的第一任總督為科尼利厄斯·加盧斯,他使用軍隊控制了上埃及,並在南部地區建立了一個受保護國——該地區曾經為托勒密家族所統治,後被遺棄。第二任總督埃利烏斯·加盧斯曾經組織遠征軍試圖征服後為阿拉伯行省的地區以及“福地阿拉伯”(現今的葉門),但是中途受挫;原屬埃及的紅海沿岸則直到克勞狄一世時期才納入羅馬治下。第三任總督蓋烏斯·佩特戎尼烏斯在其任期內疏通了荒廢的灌溉渠,帶動了埃及農業的復甦。

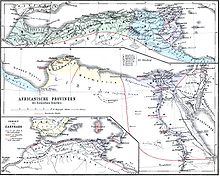

羅馬帝國統治下的北非

羅馬帝國統治下的北非安敦寧·畢尤統治時期的橫徵暴斂引發了公元139年的埃及起義。該起義由一個名叫伊西鐸魯斯的人領導,經過數年的抗爭,最終被鎮壓下去。這次席捲埃及鄉間的戰火嚴重削弱了埃及的經濟,標誌著埃及經濟衰落的開始。阿維迪烏斯·卡修斯——戰爭期間的羅馬軍隊指揮官——於公元175年自立為皇帝,並得到了駐敘利亞和埃及軍隊的承認。後馬爾庫斯·奧列里烏斯廢黜了並殺死了卡修斯,帝國才得以恢復秩序。類似的篡位事件還發生於公元193年,其時佩蒂納克斯去世,佩斯坎尼烏斯·奈澤爾篡位稱帝。公元202年,塞普蒂米烏斯·塞維魯給與了亞歷山大港及其他埃及城市自治地位。

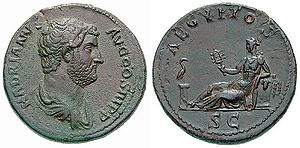

刻有哈德良頭像的埃及硬幣

刻有哈德良頭像的埃及硬幣在公元三世紀,爆發了一系列的暴亂,既有軍事暴動,也有城市公民的起義。公元250年,德基烏斯統治時期,埃及的基督教徒遭受迫害,但是基督教仍然繼續在該地區傳播。公元260年,埃及總督穆西烏斯·埃米利亞努斯支持了加利努斯家族篡位者——馬克里亞努斯父子的稱帝,後又於公元261年成為篡位者,但不久即被加利努斯家族擊敗。

季諾碧亞硬幣

季諾碧亞硬幣後來,又有兩位羅馬皇帝——普羅布斯和多米迪烏斯·多米狄安烏斯相繼崛起於埃及,他們均通過成功地發動叛亂最終奪取帝位。公元298年,戴克里先從多米迪烏斯手中奪回亞歷山大港,繼而獲取了整個埃及行省。他於公元303年頒布的反基督教法令又開啟了一個宗教迫害時代。這是針對在埃及地區穩定發展中的基督教的最後一次較為嚴重的迫害。

埃及行省的羅馬政府

當羅馬人取代托勒密家族對埃及實行統治之後,他們對當地的政府機構進行了大幅度調整。在最初階段,羅馬對埃及的征服鞏固了希臘人和希臘文化的地位。托勒密家族希臘化統治時期的部分政府機構得到了保留,但其他部分則進行了調整,某些機構的名稱雖未改變,但其職能和職權均發生了變動。羅馬人對埃及行政機構的變革旨在使其成為一個高效率的政府,並能夠收取儘可能多的賦稅。埃及行省總督的職責包括了:指揮羅馬軍團和步兵大隊,保證該地區的軍事安全;負責該地區的財政和賦稅;負責司法審判。

羅馬在最初4個世紀裡對埃及進行的改革為其在之後250年中的繁榮奠定了基礎,而其所付出的代價則是政府機構日趨僵化、對地區的控制日趨高壓。處於行政目的,埃及行省被細分為數個更小的省份,每個省份均派駐了民事和軍事官員。至公元六世紀中期,東羅馬帝國皇帝意識到該政策已不可行,遂將民事和軍事管轄權統合于軍事官員一身,以抗衡教會的權力。所有的地方自治權均被取消。軍人階級在埃及社會中日益顯赫,其權利和影響力已經滲透至城鎮和鄉村的日常生活中。

經濟

自托勒密統治時期起,帝國政府賴以存在的財源就未發生過重大改變,但是新發展起來的更加複雜和精密的稅收系統則成為了羅馬帝國統治的標誌。貨幣稅和實物稅都與土地掛鈎,此外還有名目繁多的以貨幣繳付的蠅頭小稅,以及貿易稅等等。巨量的埃及穀物則被裝船順尼羅河而下,運至亞歷山大港,其中一部分餵養了城市中的人口,其餘的大部分則出口至羅馬。儘管納稅人時常抱怨收稅人的壓迫和勒索行為,但是當時官方的稅率並未達到一個很高的水平。事實上,羅馬政府積極鼓勵土地的私有化和私人手工業、商業和貿易的繁榮,而低稅率則會受到私人業主的歡迎。窮人則靠作為國有土地、皇帝所有產業或富人的私有土地的佃戶營生,相對而言,他們負擔了重得多的租稅——在相當長的一段時期內,租稅都維持在較高的水平上。

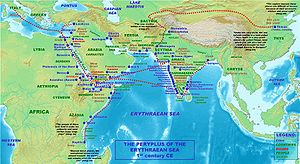

羅馬與印度之間貿易的起點即為埃及

羅馬與印度之間貿易的起點即為埃及軍事

埃及行省最富裕的幾個省均配置了少量的軍事力量。而保證埃及穀物出口的順暢,對於羅馬城及其市民來說是極其重要的。羅馬在埃及駐紮了3個軍團(後縮減為2個)——每個軍團6000人——的兵力,此外還有數個步兵大隊的後備力量,以保證埃及內部局勢的穩定。在羅馬統治埃及的第一個十年中,奧古斯都胸懷帝國主義的勃勃野心,試圖擴大埃及行省的南部和東部疆域。早期駐紮在埃及的軍隊大部分來源於已經瓦解的托勒密王朝,由希臘馬其頓人和當地埃及人構成。此後,逐漸地,羅馬人成為了駐軍的主要成分。

奧斯曼土耳其帝國埃及行省在馬木留克戰爭時期,埃及是奧斯曼帝國的省份。後來,阿爾巴尼亞裔的穆罕默德·阿里成為埃及統治者。為了確保其埃及統治者的世襲地位,他與奧斯曼帝國發動戰爭,征服了敘利亞及巴勒斯坦。不過在1840年東方危機後,礙於奧斯曼帝國盟友的壓力,穆罕默德·阿里只得返回埃及。

雖然埃及在名義上仍是奧斯曼帝國的省份,埃及仍維持自治,直至赫迪夫陶菲克帕夏簽署協定,給予英國及法國銀行家及投資者更大的權力。他們在埃及的利益很大,使英國介入這個國家的事務。1882年,英國在本土遣兵二萬,又從印度調遣七千人入侵埃及,輕易擊敗埃及軍隊,使埃及置於英國控制。埃及依然在名義上屬於奧斯曼帝國,直至第一次世界大戰爆發,埃及成為英國的保護國。