研究對象

埃及學是世界考古和世界歷史研究中的重要學科。以現代科學方法和電子儀器進一步探索金字塔等埃及古蹟,是埃及學發展的新方向。古埃及歷史的分期古埃及人曾將自己國家的歷史按王朝劃分,總計31個王朝,馬其頓亞歷山大大帝征服埃及(前332年),埃及法老王朝終止。19世紀西方史學界又進一步把這些王朝按統一、分裂的大勢分為早期王朝、古王國、第一中間期、中王國、第二中間期、新王國、後王朝7個階段,加上早期王朝之前還有一段奴隸制小國萌生髮展的前王朝時期,總共8個階段,概括了古埃及文明發生、發展、繁榮以至衰亡的歷史。

發展歷程

歷史起源

埃及學

埃及學早期發展

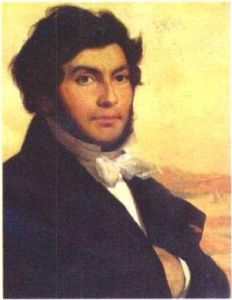

1822年,法國學者商博良(1790—1832年)對羅塞達石碑上的象形文字釋讀成功,標誌著埃及學這門新興學科的誕生。作為一門研究古代埃及歷史與文化的綜合性學科,埃及學從誕生之日起就引起了人們的濃厚興趣,大批歐洲人湧入埃及,把埃及看成一座巨大的文物寶庫,千方百計地去挖掘和蒐集。當時由於科學的埃及考古學尚未確立,埃及政府也沒有頒布相應的法令將自己國土上的文物置於法律保護之下,致使祖先的遺產遭到無情的破壞,尼羅河畔成了歐洲人任意攫取埃及文物的場所。歐洲人最初在埃及的發掘十分野蠻、粗暴,往往比公開的掠奪好不了多少,出土的文物被隨意販賣,流失國外。例如,一個名叫德羅韋蒂(1775—1852年)的法籍義大利古物收藏家,1829年以前曾擔任過法國駐埃及領事,利用其領事身份在埃及各地蒐集和販賣大批珍貴文物,先後三次以高價分別賣給了義大利、法國和德國。這些劫掠性的出土文物,後來構成了都靈埃及博物館、羅浮宮博物館和柏林博物館陳列品的主要部分。至於其他歐洲國家駐埃及的外交官中,披著領事外衣從事盜掘埃及文物者,也大有人在。如英國駐埃及總領事薩爾特(1780—1827年),同樣熱衷於此事。從1816年起,薩爾特雇用義大利人貝爾佐尼(1778—1823年)為他蒐集、發掘古物。貝爾佐尼在埃及發掘的手段實在野蠻,竟使用攻城槌開路,闖入各埃及古墓,並說他“每邁出一步,都踩碎一個木乃伊的這一部分或那一部分”。乾沙保存了數千年的古物,頃刻之間就被輕率地毀壞了。尤為不幸的是,有許多古物無可挽救地毀滅了。貝爾佐尼在埃及的發掘,實際上就是明目張胆的盜墓行徑。

但以德國的列普修斯(1810—1884年)為首的一批嚴肅的埃及學家,他們的目的是將考古作為了解古代埃及歷史的手段,而不是為了儘快弄到值錢的古物。1842—1845年列普修斯得到普魯士國王威廉四世贊助,率領普魯士考察團赴埃及、努比亞調查各種古蹟,發掘埃及古王國時期(包括第3—6王朝,約公元前2686—前2181年)的平頂斜坡墓130座之多,這是在他之前的考古學家們所忽略的古蹟。列普修斯最先測量過埃及的王陵谷地,大量蒐集神廟浮雕和銘文拓本,並獲得古埃及紙草紙檔案和其他古物。此次考察的成果,展現於1849—1859年間問世的12卷本《埃及與衣索比亞古物志》。這是最早介紹埃及古蹟的詳實可靠的著作,至今仍有其重要考古價值。1865年,他就任柏林博物館埃及館館長。他對埃及學的另一大貢獻是,根據公元前3世紀曼涅托的《埃及史》王朝體系,將古代埃及的歷史劃分為古王國、中王國和新王國三大時期,這一分期法至今仍為埃及學界所使用。

步入正軌

19世紀上半葉,歐洲學者研究埃及學主要是蒐集材料,大量記錄並臨摹銘刻、浮雕與繪畫,其中著名的人物除上述德國的列普修斯外,還有一位英國學者威爾金森(1797—1875年)。1821年,威爾金森赴埃及考察,在底比斯發掘了10餘年,埃及的每一處重要遺址都留下了這位臨摹專家的足跡。威爾金森著有3卷本的《古埃及人風俗習慣》,這是他費時12年撰述的一部權威性埃及學著作,於1837—1841年間相繼出版。這部著作附有文獻複本和出色的插圖,內容涉及到古埃及人的私人生活、政治、藝術、宗教等方面,描寫了法老時代埃及農民的日常生活,是首部以古代埃及民間生活為主題的著作。威爾金森對英國早期埃及學的貢獻甚大,被譽為英國埃及學的奠基人。埃及學開創初期的另一位重要人物是法國學者馬里埃特(1821—1881年)。1849年,馬里埃特任職於羅浮宮博物館埃及部,並於1850年被派往埃及收集科普特文稿(公元3世紀時埃及基督教徒所使用的文字)。他目睹埃及文物慘遭劫掠,感到這樣任意掠奪會使許多珍貴文物遭到不可彌補的損失,決心儘快採取保護措施,改變埃及文物岌岌可危的前途。至於收集科普特文稿的使命,早就被他丟置於腦後了。1850年的一次偶然機會,馬里埃特在孟菲斯古都附近發現埋在沙中的獅身人面像,便立即招來工人進行發掘。兩年後出土了141座獅身人面像列隊的大道和薩拉匹斯神廟,廟中有64具阿匹斯神牛的木乃伊,並有大批註明日期的銘文,因而具有編年史價值。這一重大的發現,從此改變了馬里埃特後半生的命運,使他由一個以前默默無聞的普通博物館館員一躍而成為享譽國際的學者,從此他與埃及考古事業結下了不解之緣。在埃及發掘4年後,馬里埃特回國就任羅浮宮博物館館長。1858年,他受埃及政府聘請,前往出任新成立的埃及文物局局長。任職期間,他主持制定了埃及文物保護條令,制止隨意發掘、蒐集和販賣出土文物。在埃及政府的支持下,初步制止了對埃及境內古墓和寺廟的大規模掠奪,使亂盜亂販文物之風得以控制。1863年,奧斯曼帝國駐埃及總督接受了馬里埃特的建議,在開羅附近的布拉格建立了近東地區的第一所國家博物館,成為今天埃及開羅博物館的前身,這是馬里埃特在埃及考古學上的最大成就之一。今天的開羅博物館,擁有10萬件以上的藏品,為世界之冠,馬里埃特的貢獻,功不可沒。1881年,馬里埃特在開羅病逝,葬於開羅博物館門前的花園中,這位傑出的法國埃及學家從此就長眠在他為之獻身的埃及國土上。

到了19世紀80年代,埃及學已走出了早期的野蠻發掘的誤區,逐漸朝著有計畫的科勘察、搶救與保護文物的方向發展,埃及學的新紀元初露曙光。

各家所長

人類社會進入20世紀後,在埃及學研究規模較大的德國、美國、英國和法國都先後湧現出了一批傑出的埃及學家,他們在考古發掘、歷史和語言文字研究領域取得了重大成就,對埃及學的發展有著突出的貢獻。20世紀初,在德國東方學會名義下,由博查德率領的德國考古隊赴埃及進行一系列的調查與發掘活動。1912—1914年,他對埃及的阿瑪爾那古代建築遺址進行了發掘。1912年12月,博查德在清理古代雕塑家圖特摩斯住宅里的專門作坊時,發現了著名的涅菲爾提提(古埃及第18王朝法老埃赫那吞的王后)石灰岩胸像(現藏於柏林博物館)。20世紀初,對埃及考古學貢獻最大的是英國埃及學家卡特。1922年11月,卡特在底比斯附近的王陵谷發現了埃及第18王朝法老圖坦卡蒙的秘密陵墓,是當時埃及唯一未遭破壞、盜劫的王陵。在這個秘密陵墓的4間墓室里,發現有圖坦卡蒙本人的木乃伊和大批精緻的隨葬物品:鑲金的大小箱櫃,雕鏤精美的金床和靠椅,鑲有寶石並包金的木製獅腿寶座,精緻的雕像和壁畫,包金戰車,大小共3000餘件。圖坦卡蒙本人的木乃伊置於三重棺內,最內棺用純金打制,次二層為貼金木槨,木乃伊的頭部和肩部蓋著一具面具,由鑲嵌著天青石和綠松石的黃金製成。第二次世界大戰爆發後,埃及的一切發掘活動都被迫停止了。

二戰之後

二戰後,歐美各國在埃及的發掘活動逐漸得到恢復。大規模的國際協作對古代遺址進行拯救性的遷移和發掘,是戰後埃及學發展的特點,一個典型的例子就是20世紀60年代由聯合國教科文組織發起的“拯救努比亞遺址國際行動”。由於修建亞斯文大壩,洪水將淹沒位於埃及和蘇丹之間的一大片地區,(這一地區自古稱為努比亞),直接威脅到沿岸的許多古代遺址,其中包括最著名的阿布辛拜勒神廟和菲萊神廟。於是,由聯合國教科文組織和埃及政府共同制定了一項使神廟遺址免遭淹沒的龐大計畫,由51個國家出資、22個國家派出工程師、考古學家和科學家參加了一場國際考古大會戰。20世紀80年代,現代科學技術開始被引進和運用到埃及學的研究中。1986年8月,法國建築師多爾米庸和古瓦丹在胡夫大金字塔的王后走廊里,採用小孔探針技術,以尋覓胡夫隱秘的墓室。他們在王后走廊的西牆上鑽了3個小孔,伸進裝有袖珍照相機的內窺鏡,拍攝牆壁後面的景象,結果發現裡面堆滿著晶瑩的沙子。探測工作雖然沒有取得新的進展,但他們的工作實際上已為埃及學的研究開闢了一種新的門徑。借用現代科學技術,考古學家可以進一步了解古埃及人的建築設計。

20世紀90年代,埃及考古工作已不只局限于田野發掘範圍,進一步擴大到了水下潛水考古領域。位於尼羅河三角洲最西邊河口上的亞歷山大里亞,是埃及托勒密王朝(公元前332—30年)統治時期的繁華國際大都市。公元前5世紀中葉,亞歷山大海港內的王宮和建築物毀於一系列的地震,沉沒到東部海港水下。為了確定托勒密王宮遺址的位置,設在巴黎的歐洲海底考古研究所與埃及水下考古部合作,從1992年起,開始繪製沉沒在東部海港水下遺蹟的地圖。考古學家採用先進科學技術,通過GPS(地球測定系統)接收器,在探測出托勒密王宮的大體輪廓後,將所取得的數據合在一起繪製成地圖,到1997年時亞歷山大東部海港地圖基本繪製完畢。專家們確信已經掌握了托勒密王室區的準確位置,並完全與古希臘地理學家斯特拉波所著《地理學》中的描寫相吻合。

主要史料

埃及遺蹟

一般認為,古埃及人在神廟、陵墓(包括金字塔)牆上和棺掉上刻寫圖畫、文字,是出於他們的“來世”觀念,他們在陵墓內大量繪飾詳盡地表現墓主現世生活場景的壁畫、浮雕,以便死者亡靈在來世繼續照此享受。因此,他們在神廟、陵墓、棺撐、紙草紙、雕像和其他物體上留下的反映他們宗教信念、藝術、風俗的文字和實物材料,具有很高的研究價值。古希臘羅馬遊記

在古希臘、古羅馬埃及遊記中,希羅多德的記述最為詳盡。但是,研究者們常以極其謹慎的態度對待這類史料,因為這些遊記的作者大多是在古埃及處於衰落時期訪問那裡的,他們不懂當地語言,只能轉逮身份低微的下層祭司和一般民眾談到的內容,其真實程度和準確性無疑是打了折扣的。其他史料

埃及學之父:讓-弗朗索瓦·商博良

埃及學之父:讓-弗朗索瓦·商博良1、巴勒莫石碑。這塊石碑的銘文記載著第一王朝前和王朝初期統治埃及的諸法老王的名字。整塊石碑按朝代分為若干行,每個朝代又按年份分為若干格,每個方格里記錄有當年發生的重大事件,如戰爭、王室盛典、宗教節白、人口統計、神廟及城市興建、向海外派遣船隊等。該石碑記錄的最後一個法老是第五王廠朝的納弗示伊爾卡拉。石碑已破損,目前共找到六塊殘片,其中最大一也是最重要的一塊,現存義大利西西里島巴勒莫城博物館,因而得名。開羅的埃及國家博物館藏有四塊較小的殘片,第六塊殘片為英國考古學家皮特里所購得,現藏倫敦大學博物館。

2、都靈紙草書。用僧侶文字,一種比象形文字略簡單的古埃及文字寫成於第十九王朝拉美西斯二世年代。由義大利旅行家德羅韋蒂從文物盜竊者手中買下,後輾轉賣給義大利都靈博物館。整捲紙草書已支離破碎,只殘留下的其中五十餘片,但它仍是埃及學研究領域最珍貴的文獻。許多著名學者對它進行長期研究。都靈紙草書經過義大利考古學家法里納的拼綴、排列,以及加德納、切爾內等人的勘訂、補正,曾幾度公開發表。它從王朝以前時期統治埃及的諸神開始,追溯了有關神祗、半神祗及法老王統治的傳說。這捲紙草書強調了米那國王第一王朝創建者的地位,提供了早期六個王朝的五十二位法老王的名字及第十二王朝的七位法老王的名字。都靈紙草書的重要意義,還在於它將諸法老王按年代列出順序,並記載了每位法老王統治期限的具體年、月、日。

3、馬涅托編年史。馬涅托是一位埃及祭司,他用希臘文寫成埃及史三卷本,附有諸法老王年表。這部編年史的原文已毀於亞歷山大大火,流傳下來的只是一部分古代史學家抄錄引述的片斷。馬涅托將古埃及史劃分為三十一個王朝,自米那王始,至亞歷山大大帝入侵埃及止,並記載了每個王朝的發祥地名。一般推斷這部已散失的編年史並不屬於古埃及文獻之列,因為它的作者生活在公元前280年托勒密二世王朝年間,它所依賴的原始材料的真偽尚有疑點。但是,馬涅托編年史對諸王朝的劃分基本上是正確的,自從它問世以來,這一划分法沿用至今,還未有更科學的劃分法取而代之。

4、薩卡拉碑銘。1861年發現於孟菲斯城一座王室文書的墓葬,現藏埃及國家博物館。這塊石碑的銘文記錄了五十七位法老的名字,自第一王朝的第六位法老阿德吉伊卜始,至第十九王朝的第三位法老拉美西斯二世止。

5、阿拜多斯碑銘。繪刻在阿拜多斯地方的西提一世神廟柱廊的牆上。從畫面上可以看到西提一世與拉美西斯二世向自米那王以來至西提一世為止的七十位法老王奉獻祭品。它的銘文遺漏了阿赫那頓、圖坦卡蒙、哈特舍普蘇特女王等重要人物的名字。

6、卡納克碑銘。鐫刻在上埃及盧克索卡納克神廟;群吐特摩斯三世神廟慶典大殿旁的一間小屋內,1844年由法國學者德阿灼運往巴黎羅浮宮博物館,碑銘刻有六十一位國王的名字。它的史料價值低於阿拜多斯碑銘,因為它所依據的大多的是傳說,而不是已有文字記載的編年史,且遺漏甚多。

除上述古埃及文獻外,學者們感興趣的還有其他一些非埃及文獻。這些文獻大多數是古代學者、古希臘、羅馬旅行家的著作。如小亞細亞的希臘城市米利都人赫卡塔伊阿斯的遊記。他於公元前六世紀訪問埃及,引錄了從祭司們那裡得來的豐富史料。又如希羅多德,他於大約公元前448年至前445年遊歷埃及,足跡一直深入到第一瀑布。他在九卷本《歷史》一書的第二卷中描述了埃及的地理概貌,記載了一些歷史事件和法老王的活動。應當指出的是,希羅多德著作中關於埃及的部分有許多不實之處,研-究者推斷,這可能是由於作者將陪同他遊歷的嚮導所介紹的,內容一概抄錄記載,而沒有將這些材料的真偽加以繽密考證的緣故。

在非埃及文獻中,值得一提的還有西西里人狄尤多爾寫的《通史》。作者約於公元前59年到過埃及,埃及史列入了他的《通史》第一卷。他所依據的文獻主要是赫卡塔伊阿斯、希羅多德等前人的著作,對古埃及的宗教信仰、埃及對古巴比倫和古希臘的征伐、埃及的土地和尼羅河等作了具體描述。儘管作者的記述不無選離真實之處,但這部著作對於了解公元前四、五兩個世紀的歷史仍然是極為重要的,特別是書中關於法老們的傳記、行政管理、法律、古埃及文明的某些現象,如喪葬儀式、教育等內容,都極具史料價值。還有一位史學家司特拉卜,居住在亞歷山大城,曾於公元前25年至24年到過第一瀑布,他在其著作《地理》中記述了埃及的情況,描述了尼羅河、亞歷山大及其以東地域,特別從地理角度對三角洲地區進行了詳盡的考察,這部著作在某些史實的記述上失之草率,但為後人提供了關於古埃及人耕耘、建設、宗教活動等方面的詳細而重要的材料。羅馬史學家普羅塔什也曾於公元120年到過埃及。許多研究者認為,從史料考證的角度看,普羅塔升是最可信賴的史學家之一。一位埃及歷史學家曾估計,“迄今為止,各考古隊所發掘的文物只占埃及大地所蘊藏的文物寶庫的三分之一略強。”就以已發掘出來的史料而言,研究工作還只涉及了其中的一小部分。古埃及,這座被無數奧秘環繞著的迷宮,還有待後人去探索、揭示。埃及學研究的前景是十分廣闊的。

各國情況

法國

隨著法國大革命之後拿破崙掌握軍權,埃及成為法國挑戰英國世界霸主地位的重要棋子。1822年,商博良給達希(Dacier)的一封信中講述了他對埃及象形文字中字母的研究結果。此後的埃及學界把該年視為埃及學的誕生年。在埃及學領域,法語起初是當之無愧的工作語言。“埃及學家”一詞(Égyptologue)首次出現於1827年,商博良是年在羅浮宮主持埃及分館的工作。“埃及學”(Égyptologie)這一術語出現在1850年。在英國,一直到1856年才有人借用法語創造了埃及學家(Egyptologist)一詞,而埃及學(Egyptology)一詞則到了1859年才開始使用。

英國

埃及學圖書

埃及學圖書皮特里對埃及學的貢獻,首先在於他對埃及王朝時期和前王朝時期(即埃及考古學上的銅石並用時代,約公元前4500—前3100年)的重大考古發現。皮特里著述宏富,在他40年的中東考古生涯中,幾乎每年都要出一本發掘成果的書,他撰寫的考古發掘報告、著作、論文和評論大約有1000種。

19世紀80年代,英國埃及學家格里菲斯(1862—1934年)、瑞士埃及學家納維爾(1844—1926年)也都在埃及從事過發掘工作。當埃及的田野考古發掘技術得以明顯改進、新的發掘成果不斷湧現之時,古代埃及語言文字方面的研究也進一步深入,並取得很大成就。在這一領域,英國的伯奇(1813—1885年)是繼商博良之後的第一位不知疲倦的象形文字文獻編定者和翻譯者。他的簡明而珍貴的著作《象形文字字典》於1867年問世,這部辭書在今天仍有巨大的學術價值。

德國

1837年,德國埃及學家萊普修斯(1810—1884)發表了《關於聖書體文字字母致羅塞利教授的一封信》,對商博良的解讀進行了審慎而透徹地檢驗,證實了商博良的解讀是建立在科學基礎之上的。接下來,國際埃及學的領先地位也悄然發生了變化,由法國迅速向德國轉移。萊普修斯青年時代曾求學於德國萊比錫大學、哥廷根大學、柏林大學。1842年,他受普魯士國王腓特烈·威廉四世的派遣,率領考察團赴埃及考察。考察團在埃及進行了為期四年的考察,出版了12卷本的《埃及和埃塞額比亞的古蹟》。該著作是第一次準確描摹古埃及遺址銘文的大部頭出版物,直到今天仍被埃及學者廣泛使用,成為研究埃及學的最基本的著作。美國學者湯普森指出,萊普修斯“結束了這種脫韁似的離奇幻想,科學地勘測了這個領域,從而打下了牢固的基礎,使後人能夠在這個地基上進行建設”。尤其是萊普修斯領導的埃及考察,奠定了德國埃及學者在埃及考古發掘的基礎,因此萊普修斯被譽為“德國埃及學的真正鼻祖”。

繼萊普修斯之後,布魯格施(1827一1894)對德國早期埃及學的發展也作出了卓越貢獻。他是古埃及聖書體文字和世俗體文字語法研究方面的先驅,相繼出版了《科普特語語法》和《聖書體文字及世俗體文字詞典》。該詞典完全由布魯格施一人編撰而成,埃及學界對該詞典評價甚高,認為“業已作出的貢獻和現在仍在作出的貢獻,比其他任何埃及學家的任何著作的貢獻都大"。

杜梅辛(1833一1894)在摹拓古蹟方面也貢獻顯著。1862年始,他多次赴埃及、努比亞參觀考察,複製銘文,整理出版了《古埃及紀念碑地理銘文》、《古埃及紀念碑歷史銘文》、《阿布辛拜勒岩廟及其圖像作品和銘文》。萊普修斯、布魯格施、杜梅辛等早期德國埃及學者的努力,使埃及學在德國生根發芽,尤其是德國學者考察埃及後整理出版的銘文集,為德國埃及學研究積累了寶貴的第一手資料,奠定了德國埃及學研究的基礎。

美國

美國的埃及學研究起步雖晚,但從20世紀初以來,發展十分迅速,越來越多的美國埃及學家直接參與埃及的考古發掘工作,賴斯納就是他們當中最為傑出的一位。賴斯納在埃及吉薩地區從事考古工作達40年之久,重視對發掘和記錄系統的處理方法。1926年12月,他發現了埃及第4王朝(約公元前2613—2494年)法老胡夫之母希泰費雷斯王后的陵墓,為研究古埃及文化喪葬習俗的演變提供了直接的材料。中國

夏鼐先生1934年畢業於清華大學中國近代經濟史專業,考取了中英庚款留學生資格後於1935年赴英國倫敦大學學習。留學期間,他於1937年末參與了埃及艾爾曼特遺址和巴勒斯坦杜瓦爾遺址的發掘,並有幸見到已退休定居在耶路撒冷的皮特里教授(倫敦大學考古學院埃及學系的創始人),當面受到這位考古學大師的教誨。夏鼐在倫敦大學攻讀埃及考古學博士學位時師從格蘭維爾教授,還在英國著名埃及學家伽丁納爾教授指導下,系統學習並掌握了埃及象形文字,成為中國識讀埃及象形文字的第一位學者。他將古埃及語言文字與中國語言文字作比較,於1938年寫成《一個古埃及短語在漢語中的對應例子》一文發表在《埃及考古學雜誌》上。夏鼐在進入博士論文寫作階段後,於1940年夏赴埃及,在開羅博物館對古埃及的石珠做了系統的類型學研究。在此期間,他與在開羅博物館工作的一些國際知名埃及學家多有交往,並曾為英國埃及學家鮑姆伽特撰寫的《史前埃及文化》一書提供了部分資料。倫敦大學學院的埃及學博物館裡至今仍保存著夏鼐當年親手抄制的近2000張卡片。這些卡片把該博物館藏品里的1760枚珠子按行制、顏色、材料、文飾、出土地點、所屬年代和用途一一登記抄制而成,足見夏鼐當年做學問的勤奮精神和紮實功底。1941年,夏鼐在倫敦大學獲得埃及考古學博士學位後回國(因戰爭關係延至1946年正式授予),其博士論文《古代埃及的珠子》長達433頁,把古埃及的珠子按年代從史前到希臘、羅馬時期分為9大段,對各類珠子的分類井井有條,套用起來十分方便。這篇博士論文對材料的分析精闢透徹,顯示了夏鼐對埃及學研究的深厚功力。1941年回國後,夏鼐將國外所學埃及考古學知識套用於中國的考古學工作。解放後,他先後擔任過中國社會科學院考古研究所所長、學部委員、中國社會科學院副院長兼文化部國家文物委員會主任委員,成為新中國考古學的奠基人。夏鼐先生對中國考古學作出的巨大貢獻和卓越的學術成就受到國內外考古學界普遍的重視,使他成為享有崇高聲譽的國際知名學者。同時,他仍一直關注國外埃及學的研究情況,並隨時將這些研究成果介紹到國內。

1978年秋,林志純教授與東北師範大學歷史系部分教師聯絡北京大學、中國人民大學、北京師範大學、吉林大學、通遼師範學院(現內蒙古民族大學)和中國社會科學院世界歷史研究所的一些學者,在中國社會科學院考古研究所召開座談會,籌商包括埃及學、亞述學等空白學科在我國的建設問題。

自1979年中國世界研究會成立以來,國內在埃及學研究方面不斷湧現出新的成果。這些成果多以論文形式發表在國內的一些重要學術刊物和部分高校的學報上,特別是我國史學的三大權威刊物《歷史研究》、《世界歷史》和《史學理論研究》陸續發表了一批高質量的埃及學論文。主要有劉文鵬的《古代埃及的早期國家及其統一》(《世界歷史》,1985年第1期)、《古埃及的早期城市國家》(《歷史研究》,1988年第3期)、《埃及學的誕生、發展與現代的研究》(《世界歷史》,1994年第1期)、《古代埃及的年代學與歷史分期》(《世界歷史》,1996年第2期),劉文鵬、令狐若明的《論古埃及的特性》(《史學理論研究》,2000年第1期)等。自1979年以來,國內有關埃及學的著作也相繼問世:《世界上古史綱》(上下冊)於1979~1981年由人民出版社出版,“是我國三十年來第一部較全面的上古史研究著作,有自己的獨立體系,根據大量材料寫成。”

埃及

法國學者商博良於1822年破譯古埃及文字成功,帶來了埃及學這一新學科的誕生。從此,古代埃及文明不再神秘,人們可以通過解讀古代埃及人遺留下來的文獻資料科學地進行研究。一些曾在歐洲留學、具有愛國熱情的本土埃及知識分子也受到鼓舞。其中一位名叫里法阿·艾爾·塔哈塔維的埃及人被深深地觸動。他思考埃及學這樣一門研究古代埃及文明的學問,如何在埃及本土也能生根發芽,讓自己的埃及同胞們也能了解他們的先輩們創造的曾在人類歷史上產生廣泛影響的文明瑰寶。他決定一定要用自己的行動實現這一美好願望。塔哈塔維1801年出生於埃及蘇哈格—個名叫塔哈塔的小鎮,1826年,塔哈塔維等人被阿里政府派往法國留學。5年後,塔哈塔維學成歸國,他在翻譯、教育、新聞、埃及學等領域都取得了驚人的成就。為了將西方大量的軍事和科技成就引進到埃及,1835年,阿里政府下令創辦語言學校,培養自己的翻譯人員,並任命塔哈塔維為該語言學校校長。

為了讓自己的本土同胞系統地掌握埃及學知識,塔哈塔維想創辦一個專門的機構,向本土同胞們傳授埃及學。1869年,在塔哈塔維的大力呼籲下,埃及政府創辦了古埃及語學校,聘請德國著名埃及學家海因利希·布魯格施向埃及人講授古埃及語,以發展埃及學。古埃及語學校首次錄取了10名埃及學生。

1881年1月,法國埃及學家加斯頓.馬斯佩羅繼任了埃及古物局局長這一職位。當時的國際局勢也發生了急劇變化,英國於是在1882年武裝占領了埃及。雖然埃及古物局仍由法國人掌控,但是,由於英、法之間的競爭與牽制,加之新繼任者馬斯佩羅本人心胸比較開闊,本土埃及學進一步發展的國內環境有所改善。

1952年,以納賽爾為領導的自由軍官組織發動“七二三革命”,成立了埃及共和國。埃及從此擺脫了西方帝國主義的統治,本土埃及學的發展也邁出了關鍵一步。本土埃及學的研究日趨獨立化,並取得了蓬勃發展。從1858年至1952年,法國人掌控埃及文物局近一個世紀之久。埃及共和國成立後,法國人掌控埃及文物局的命運一去不復返。亞歷山大大學校校長穆斯塔法·阿穆爾,兼任了埃及共和國成立後的第一任埃及文物局局長。在埃及共和國的領導下,本土埃及學迅速發展。在某種程度上,埃及學改變了長期被西方已開發國家所操控的局面。

研究成果

語言文字學

在語言文字和歷史研究領域,從20世紀20年代以來成就也十分顯著。1924年,英國埃及學家岡恩在巴黎出版了《埃及語句法研究》一書,表明埃及語語法研究有了出色的進展。德國的斯皮格爾別格更是一位有突出貢獻的文獻編纂者,他先後出版了《科普特語指南》(1921)、《世俗體文字語法》(1925)和《勞埃布世俗體文字紙草》(1931)等著作。由德國埃及學大師埃爾曼和他的同事格拉波編纂的5卷本《埃及語詞典》,於1926—1931年間問世。這部詞典內容豐富,注釋詳盡,是20世紀初埃及語言學研究的巨大成果,至今仍是學習古代埃及語言文字的基本工具書。1927年英國埃及學家伽丁納爾出版了《埃及語語法》,1950年再版,1957年第3版,是埃及學界一致公認的重要經典著作。歷史學

第二次世界大戰之後,出版了一批有關古代埃及的重要歷史著作和發掘報告。14卷本的《劍橋古代史》和8卷本的《非洲通史》中的有關內容,反映了國際埃及學界知名學者的共同研究成果。1947年英國埃及學家愛德華茲出版的《埃及金字塔》、1961年伽丁納爾出版的《法老時代的埃及》,1979年大英博物館埃及館館長詹姆斯出版的《古代埃及介紹》,都是很有影響的埃及學著作。英國考古學家肯普整理出版的5卷本《阿瑪爾那報告》以及詹姆斯主編的《埃及發掘100年:1882—1982》也都是有相當學術價值的埃及考古學資料。民族考古學

在殖民主義統治時期,埃及本國的考古事業長期被西方列強所控制,1952年埃及獲得獨立後,在政府的大力支持下,其本國的民族考古學逐漸成長起來,並培養出了一批躋身世界學術之林的優秀埃及學家。1955年,埃及考古學家馬拉赫在清理胡夫大金字塔南側附近的小沙丘時,發現了兩個石坑。當時只對第一石坑進行了發掘。在這個石坑內發現一條大木船的完整船體部件,共1224塊。埃及文物復修專家經數年努力後,克服重重困難,終於恢復了大木船的原貌:船長43米,最寬處5.9米,船頭高6米,櫓槳齊全,首尾高昂,形態優美。整艘船是用上等的黎巴嫩杉木製成,出土時杉木的香味仍依稀可辨。據研究,這是胡夫國王的“太陽船”,與古王國時期太陽崇拜有關。太陽崇拜的說法認為,國王死後,其靈魂升天,乘坐著太陽的大木船,隨著太陽神晝夜在太空和地下航行。胡夫“太陽船”的出土,是20世紀中葉埃及考古學的重大發現之一,對於研究古埃及造船、航行以及古王國時期的社會經濟生活具有重要意義。為此,埃及政府特地在胡夫大金字塔南側修建了一座太陽船博物館,並於1982年3月6日正式對外開放。1985年由埃及古物局和國家地理學會組成的聯合考察隊對第二石坑進行了考察,發現坑內也有一艘同樣的太陽船的鬆散部件,按照船體的形狀、順序堆放著。當時,考察隊採用先進的氨塞裝置,對坑內散落的船體部件沒有搬動,只作了考察和詳細記錄,讓它們繼續埋在沙堆里,以便長期保存。1985年發現的這艘太陽船與1954年發現的第一艘太陽船極為相似,可見它們是姊妹船,只是第二艘船保存得不夠完好。

第二次世界大戰後,埃及民族考古學的主要成就是對西部沙漠綠洲的發掘,這一地區向來不被西方考古學家所重視。西部沙漠從尼羅河岸開始,向西伸延到利比亞,向南與蘇丹接壤,向北直達地中海,占埃及領土總面積的三分之二以上。這片沙漠看似荒涼,卻並不缺水,雨水雖然稀少,卻有豐富的地下水源,形成一串零零落落的綠洲分布在空曠的沙漠裡。西部沙漠綠洲的歷史極其悠久,而且內容豐富。這些地方在古代即有人居住,羅馬時代這裡處於聯結利比亞各行省的貿易道上,成了繁榮的貨運樞紐。埃及學者費克里在這一地區進行過開拓性的工作,早在20世紀60年代末,費克里就發掘了達赫拉綠洲的墓葬,並出版了兩卷本的《埃及的綠洲》(1973,1974)。近年來主持西部沙漠綠洲考古工作的是當今埃及最著名的考古學家、埃及古文物最高管理委員會主任哈瓦斯博士。1999年3月,哈瓦斯博士領導的一支考古隊在位於開羅西南205英里處的拜哈里耶綠洲開始發掘,尋找沙漠墓葬遺址。考古隊在4個地方同時進行發掘,結果每處都挖出一個堆積著木乃伊的墳墓共挖出放置在家庭墓穴里的142具屍體(包括男人、女人和兒童)。2000年5月,考古隊又開始進一步發掘,發現了另外7座墓,裡面共有100具木乃伊,其中一部分木乃伊戴有黃金面具。這就是在西部沙漠綠髮現的非常罕有的“黃金木乃伊”,它們大多數是羅馬化的埃及人木乃伊,年代屬於公元1、2世紀。部沙漠中的重大考古發現,令埃及考古學家們興奮不已,沙漠綠洲的考古也因此被納入埃及考古學,成為其中的一個重要組成部分。