簡要介紹

中國古代官府對城區規劃和市場管理的制度。亦稱市坊制。從西周到唐代,城市建置的格局,一直是市(商業區)與坊(漢代稱里,即住宅區)分設,市內不住家,坊內不設店肆。市的四周以垣牆圍圈,稱“闤”,四面設門,稱“闠”。市門朝開夕閉,交易聚散有時。市的設立、廢撤和遷徙,都由官府以命令行之。市內店鋪按商品種類區分,排列在規定地點,稱為“肆”或“次”。政府設有管理市場的專職官吏,歷代名稱不同,如司市、賈正、市令等,其職掌基本類似。舉凡上市商品、參與交易的人、度量衡、交易契據以及價格的評定、市稅的收繳等,都在市官的監督和管轄之下。在市內營業的商人,秦漢時都有市籍,需繳納市租,其社會地位較為卑賤。自京城以至郡府州縣均各有市,同樣設有市官管理。這種制度是適應統治階級為維持封建秩序的穩定而形成起來的,同時也反映了當時商品經濟發展程度較低。 坊市制

坊市制時代效應

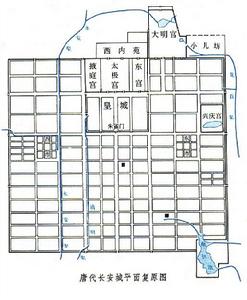

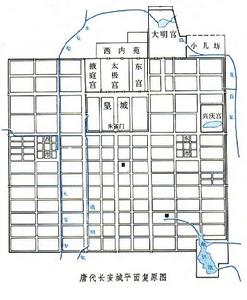

唐代城市工商業較前發展,市區規劃整齊,被看作是市坊制最成熟的典型。長安城內有南北向大街11條,東西向大街14條,全城居民區共104坊。城南有一條朱雀門大街,街的東西部各設有占地兩坊(六百步)的東市和西市。街衢繩直,整齊劃一。隨著商品經濟的發展,到唐代後期,商業活動漸漸不限於兩市,在兩市鄰近的各坊和城門附近,已有手工業者和商人設店、擺攤售貨;大城市並出現夜市。北宋年間,這種自古相沿的市坊制已被打破,市場的地域限制和時間限制隨之取消。城裡隨處可開設商鋪,小商販也可在各處沿門叫賣,夜市盛行,城廂內外形成繁華的商業區,並出現了專業性的批發交易市場。明清而後逐漸發展成近代的市場規模。

歷史來源

坊市制指的是中國歷史上自西周到唐朝城市中的居民住它和商業區分別設定、管理的一種制度。

坊指的是居民住它區。西漢時,宮殿區以外的一般居民住區稱“里”,至唐代則稱“坊”,坊的四周有坊牆、坊門,坊門有專人即“坊正”掌坊門鑰匙。坊內由巷、曲組成;市為進行商品交易的商業區,由官府規定設定。西周時,固定市場按“面朝後市”的布局設立在王宮北面。東周時,市普遍存在。市面上的四周有牆、有門。市里有市令,由其負責全市的管理,市門的開啟也由市令負責。唐代首都長安,皇城位於城市正中的北部,面朝南。對面是百官、市民居住的地區“坊”,全城有百餘坊。皇城左右兩廂為市面上,共占有四坊之地。

規定

坊市制規定市民們購買商品必須到市內,市外是不準設店鋪的。坊和市之間以牆垣隔絕,坊門和市門按規定時間開啟,一到時間便關閉。在夜間,市禁止商業活動,坊也不準居民外出。唐代規定:“凡市,以日午擊鼓三百聲而眾以會,日入前七刻擊鉦三百聲而眾以散。”(《唐大典·大府寺·兩京諸市署》)意為:中午擊鼓三百下開市,下午日落前七刻,擊鉦三百下散市。市內商品價格由市場官吏審定,對市場管理採用命令手段,上午和晚間是不準交易的。另外還規定:“出入坊、市,必須通過坊門或市門,越官府廨垣及坊市垣籬者,杖七十;侵壞者亦如之。”(《唐律疏》)這種將市場與市民相隔離的方法,雖保障了市場秩序和社會治安的良好,但也限制了商業的發展。唐朝中期,在一些城市坊市制有所突破,如楊州、蘇州、廣州等城市,坊間也出現了店鋪,夜市也漸漸增多,五代時還出現了早市。至宋代,坊市制被徹底打破,居民區內有店鋪,商業區內有住它,已成為普遍現象。在首都開封市內,各種店鋪、茶肆、酒樓比比皆是,既有夜市,也有曉市,“晝夜喧呼,燈火不絕”。

經濟發展

唐代城市工商業較前發展,市區規劃整齊,被看作是市坊制最成熟的典型。長安城內有南北向大街11條,東西向大街14條,全城居民區共104坊。城南有一條朱雀門大街,街的東西部各設有占地兩坊(六百步)的東市和西市。街衢繩直,整齊劃一。隨著商品經濟的發展,到唐代後期,商業活動漸漸不限於兩市,在兩市鄰近的各坊和城門附近,已有手工業者和商人設店、擺攤售貨;大城市並出現夜市。北宋年間,這種自古相沿的市坊制已被打破,市場的地域限制和時間限制隨之取消。城裡隨處可開設商鋪,小商販也可在各處沿門叫賣,夜市盛行,城廂內外形成繁華的商業區,並出現了專業性的批發交易市場。明清而後逐漸發展成近代的市場規模。

坊市界限

唐代中期之前,中國城市是坊市制格局。居民區“坊”和商業區“市”彼此嚴格分離,並且四周都圍有隔牆或籬柵。坊、市門有專職衛士把守,啟閉時間有官府統一規定。市場面積狹小,固定在城市某處。所有交易都必須在市場中進行,市場之外嚴禁交易。唐代中期以後,坊市界限逐步打破。