專業由來

學生在研究

學生在研究地下水在中國水資源利用中占有重要地位,特別在北方地區具有戰略性重要作用。地下水約占中國水資源總量的1/3,在中國北方地區,地下水在許多地區或城市已經成為唯一水源。據統計,中國有310多個城市以開採地下水作為城市供水水源,約占中國城市的71%;中國70%的人口飲用地下水,北方城市生活和工業用水中地下水占90%左右,南方地區地下水資源利用量也在不斷增加。在可以預見的未來,地下水資源仍將是中國(特別是北方地區)經濟社會發展的重要支柱,近幾十年來,隨著中國地下水開發利用程度的增加以及自然和人類活動影響,區域水循環規律和地下水資源形成條件發生了顯著變化,導致地下水資源數量、質量和空間分布發生變化,因此,過去的評價工作已經難於適應未來國民經濟和社會發展對地下水評價工作的需求。然而,我們對區域地下水系統空間布局成因、演化過程和地下水更新性變化機理,以及人類活動對地下水系統劣變影響的動力學、地下水資源及其環境安全保障與危機識別理論的認識仍然十分有限,因此,急需研究區域地下水循環過程及可持續利用的相關理論問題,建立合理評價地下水資源及其可持續利用的方法和指標體系。沒有這些關鍵科學問題的全面攻關,難以支撐實現以水資源可持續利用支持社會經濟可持續發展的戰略目標。

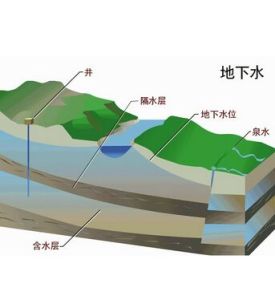

地下水鋪設

地下水鋪設地下水與地質環境研究目標

突出抓住“水”這個地質環境-生態系統間的活躍因素,堅持以地下水可持續利用研究作為突破口,以地質環境效應與保護的綜合研究為基礎,以建立生態需水、生態脆弱性地質環境指標體系和實現生態環境保護建設為目標,對地下水屬性、合理開發利用、最佳化配置和有效保護等問題進行研究,開展自然和人為因素作用下地質環境基本特徵、功能、容量與開發利用潛力、演化規律和有效保護的調查和評價,探討地質生態系統對地質環境反應的特點、能力、範圍和閾值,提出地質生態系統控制、恢復和重建的技術措施,並在此基礎上進行深化和集成,實現地下水與地質環境研究的科學理論創新和技術突破。

中長期目標:充分認識地下水形成與區域水循環演化規律,深入揭示地下水開發對地質環境、地表生態系統的影響機制,實時把握地下水資源的數量、質量和分布規律,合理利用地下水的資源、環境、調蓄功能,基本實現地下水資源的可持續利用和自然演化—人為開採—生態環境的良性循環。

近期目標:用5~10年左右時間,從整體把握區域地下水形成與循環演化過程,完成淺層地下水合理利用和保護、深層地下水可更新性以及岩溶地下水流系統分布與合理開發利用等專題性研究,建立地下水資源可持續利用科學評價方法和指標體系,系統評價地下水的資源、環境、調蓄功能,初步實現地下水資源的可持續利用;開展大型人類工程修建、資源開發、城市建設和土地利用過程中的地質環境效應與保護等專題性研究工作,實施水土污染現狀調查與運移機理研究,探索微生物對土壤和含水層修復技術,初步實現自然與人為作用下地質環境良性循環發展;探討脆弱生態地質環境類型分布及變化規律,研究地質生態破壞與地質環境之間的關係,尤其是水—土—生態特徵之間的關係,闡明形成生態系統破壞的環境地質因素和機理,定量半定量評估區域生態系統對干擾因素的負荷能力,提出脆弱生態系統調控與恢復的理論與技術措施。

研究方向

基礎研究

大陸水循環與地質環境演化研究

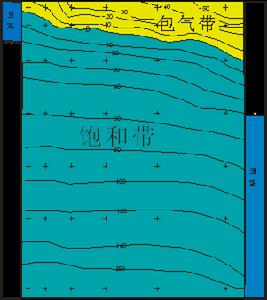

地下水是全球水循環的重要組成部分,其形成與演變受不同尺度的自然與人為因素的共同影響。地下水的形成與演變遵循自然的水循環規律,但是由於人類活動的影響,導致自然水循環條件發生顯著改變,引發一系列地質生態環境的變化,因此,保證地下水資源的可持續利用,首先要闡明水循環規律及人類活動對地下水循環過程的影響,建立我國大陸尺度水循環規律、區域地下水形成演化與更新動力學及其地質環境回響理論體系。

套用研究

地下水科學

地下水科學以黃淮海平原、西北內流盆地、東北平原地區、長江三角洲地區、岩溶石山地區等為重點。重點研究地下水資源屬性判釋的理念轉變與資源可持續利用評價方法和指標體系研究;開展全國地下水污染調查;中國東部淺層地下水(含劣質水)利用方式研究,乾旱地區土壤水、凝結水利用技術研究,深部承壓地下水補給機制與可利用性研究;研究岩溶水資源的控制因素與分布規律,解決水資源調蓄與節水利用實用技術,實現岩溶地下河和岩溶大泉的有效開發利用;工程調水-地表水-地下水聯合運用研究、山前巨厚含水層及疏乾含水層地下水庫調蓄研究、區域地下水脆弱性與可持續利用套用編圖研究等。實現地下水調蓄—環境影響—經濟效應的協調發展。

城市及重大工程地質環境綜合評價研究

以經濟轉型城市、重要能源礦產城市、集中城市群、水資源緊缺城市、地質災害危害嚴重城市等類型城市為重點,研究城市化進程中地質環境脆弱性的評價及城市可持續發展的地質環境容量問題,探討城市地質環境質量和承載力評價理論、指標體系和方法,為實現城市的可持續發展服務。研究大江、大河興建水利樞紐工程產生的地質環境效應調查評價和預測問題,重點探討長江流域、黃河流域上中下游生態環境問題的發展趨勢和保護措施;研究跨流域調水、西氣東輸和青藏鐵路等重大人類工程活動對地質環境的干擾效應,研究人類工程活動與自然環境耦合作用下地質環境的演化規律和變化趨勢,提出控制人類工程活動產生的環境地質問題的對策;探討礦業開發環境地質效應形成機理,並開展礦業開發環境地質問題的危害性調查評價工作,提出治理這些環境地質問題的可行性方案。

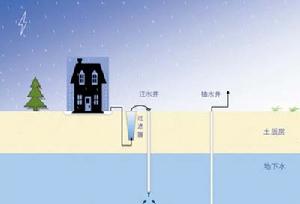

地下水科學與工程動畫圖

地下水科學與工程動畫圖以中國南方岩溶石山地區、北方黃土地區和荒漠化嚴重發展地區為重點。分析黃土高原生態系統脆弱性區域差異的地質環境背景和自然地理要素,剖析人類活動對黃土高原生態系統演化的影響,建立黃土高原脆弱生態系統地質環境指標體系,提出服務於黃土高原生態建設布局和土地利用規劃需要的套用地學成果;解決西南岩溶石山地區石漠化綜合治理形成及問題,確立石漠化脆弱性評價的指標體系,選擇主要標誌性參數或綜合參數建立描述指標體系,構造石漠化預測預警系統,研究岩溶石漠化形成、演化過程中的地質環境因素、人為因素,探討岩溶石漠化的演化與岩溶生態系統脆弱性之間的定量關係,建立不同類型石漠化綜合治理示範區,開展石漠化綜合治理工程;研究經濟活動產生的綠洲退縮、水土污染、耕地次生鹽漬化等生態環境破壞問題,探討其環境容量評價等理論問題,提出保護綠洲帶、河谷平原和山地草原地區的水土資源和生態環境的對策,解決綠洲帶社會、經濟持續發展與生態保護建設問題;研究制定具有鄂爾多斯能源基地特色的生態環境評價指標體系和生態環境保護的技術標準,制定能源開發與生態環境承載力相適應的生態環境保護建設方案,實現環境擾動最小化和生態恢復最最佳化,為建立“生態能源”示範基地提供科學依據。

重大科學工程

中國含水層探測科學工程

實現從巨觀尺度的地下水資源評價向中觀尺度的含水層管理-可再生性維持的轉變,促進地下水研究的跨越式發展,為地下水可持續利用提供基礎依據。重點控制黃淮海平原、長江三角洲、山西六大盆地、松嫩平原、遼河平原、三江平原、塔里木盆地周邊、河西走廊、柴達木盆地、準噶爾盆地、銀川平原、呼包平原、關中平原、鄂爾多斯(黃土)高原、四川盆地、珠江三角洲、江漢平原等平原與盆地。

中國地下水水質與污染評價科學工程

地下水污染是一個複雜的環境地球化學作用過程,具有隱蔽性、複雜性和難恢復性等特點,因此地下水污染調查與地表水污染調查及其它的環境污染調查有根本的區別。地下水污染調查與有效防控必須結合地質、水文地質的綜合調查來進行。需要查明中國地下水污染狀況,綜合評價地下水污染程度及變化趨勢,編制全國地下水污染防治與保護區劃,建立地下水水質與污染預警系統,為國家地下水污染防治和地下水資源保護、完善飲用水水質標準、保障飲水安全和健康、促進人與自然和諧相處提供依據。

專業內容

培養目標:

地下水科學與工程

地下水科學與工程專業主幹課:地下水科學概論、地下水水力學、地下水水化學、地下水工程概論、岩土環境工程、地下水資源評價與開發利用、岩土力學、地質災害與防治以及數學物理方法、第四紀地質與地貌、綜合地質學等。

實踐性教學:北戴河地質認識教學實習、周口店地質測量教學實習,培養學生觀察野外地質現象、掌握野外地質工作的基本方法;秦皇島水文地質專業實習,培養學生觀察和描述水文地質現象,掌握野外水文地質工作的基本方法和水文地質填圖方法;畢業(設計)論文,培養學生初步具備開展本專業科學研究的能力。

畢業去向:本專業從業適應面廣,可在國土資源、水利、城建、環保、煤炭、冶金、交通等部門的相關單位(如水利勘察設計研究院、電力設計研究院、煤炭設計研究院、建築設計研究院、地熱開發設計院及各種工程施工單位等)以及中外合資企業、教育部門、部隊的相關領域從事與地下水科學與工程的科研、教學、管理、設計和生產等方面的工作,也可在地下水科學與工程、水文學及水資源等研究生專業繼續深造。