| 馬蘭花回族口弦表演 | 六盤山區回族口弦介紹 |

簡介

口弦,是回族民間自製、自娛性的一種微型彈撥樂器,是固原回族婦女中常見的一種娛樂形式。口弦,用箭竹為材料,大約15-16厘米長,大頭寬2-3厘米,小頭寬1-2厘米,中間有簧舌,簧舌上有拉線。娛樂時,將口弦放在嘴邊,左手扶口弦,右手拉動簧線,音量的大小由嘴唇的開合決定,憑藉有節奏動作,就會演奏出悅耳動聽的民間小調。民謠對口弦有繪聲繪形的描述:“三寸竹片片,兩頭扯線線;一端銜口中,消愁解麻纏(解除心中的煩惱)”。還有一種口弦是鐵制的,約二寸長,以手撥勾簧,里外顫動,用口腔作共鳴箱並利用口腔的變化,氣息的呼出與吸進,來調節聲音的變化。成年婦女喜歡彈竹口弦,姑娘們一般喜歡鐵口弦。 回族口弦

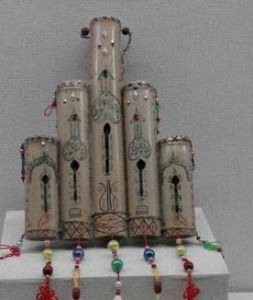

回族口弦回族婦女喜歡在口弦上拴上五顏六色的絲穗子或由五彩珠子作為裝飾,掛在胸前的紐扣上,成為一種獨特點綴。每當在冬季的長夜,夏日的傍晚,或者陰雨連綿的日子,農人們閒暇時,婦女們三五成群,或圍坐在火爐旁;或納涼在柳梢下,便彈起口弦,通過坐、站、走、分、聚等形式來相互傳達情意,抒發自己的心聲。獨彈者,是在表露自己階情感和心緒;對彈者如同對歌;齊彈者有如眾鳥鳴歡。無論那一種表現形式,它都是有約定俗成的曲牌的,通常為婦女們樂意用的曲調有:駱駝鈴、珍珠倒捲簾、雀舌頭、廊檐滴水等。

口弦又稱“口口”、“口兒”、“口扣”、“口琴”或“口銜子”,是回族婦女特別喜愛的一種古老的民間吹奏小樂器。有人說世界上最小的樂器是口哨,其實口哨不是樂器。什麼是樂器呢?可以發出聲音(樂音與噪音),供演奏音樂使用的器具。

口弦主要流行在寧夏回族自治區的西吉、海原、固原一帶的回族婦女中間。她們往往用彈口弦來抒發自己的感情。有時婦女之間用口弦相互對彈,既象是對歌,又象是談心。如在冬夜或夏令的黃昏,圍暖或歇涼時,往往撥動口弦自然起舞,以抒發喜、怒、哀、樂之情。

口弦的製作

回族口弦

回族口弦六盤山區回族中的口弦,是用一種長約3寸、寬約5分的竹片,中間刻成淺槽,槽底的竹片拉成簧牙(有的簧牙用薄銅片或銀片製成)。吹奏時左手握住竹片的一端,另一端放在口邊,讓呼吸的氣流鼓動簧片,同時右手指配合輕輕彈動竹片,發出特殊的聲音,隨著氣流和指頭彈動的變化,就會發出優美動聽的曲調。時而高昂,時而低沉,時而如清泉潺潺,時而似林濤喧譁。口弦通常由男青年製作而成,男青年為了顯示自己的高超本事,還將作好的口弦裝在一個精製的小竹筒里。筒面刻上各種花紋圖案,繫上紅色或黃色的纓穗,送給心愛的姑娘,作為愛情的信物。姑娘把它珍愛地掛在胸前,既作為裝飾,又可隨時取出吹奏。

口弦的調式

回族口弦

回族口弦單片口弦音樂具有不同的調式、調性特徵,但其鏇律都有基音相伴,基音直接決定了鏇律的調性和調式的穩定性,單片口弦所採用的音階是在諧音系列中選擇而組成,諧音系列實際上是一種史前天然律制。隨著人類歷史的發展,口弦形成了它的一些基本特徵:一是它是中國最早的泛音樂樂器,音域寬泛,以五度、八度泛音變化,奏出二聲部重奏和持續音襯托的效果;二是它形成了自己的獨特的演奏曲調,曲調形式繁多,品種齊全,形制多樣,柔美深沉,節奏變化大。三是口弦曲調對生活中的客觀事物,採用擬聲、狀形、達意、傳情、描事等手法,而構成相應的多種樂曲,因而具有樂曲構成的摹擬性特徵;四是由於口弦具有最能表現語言的能力,演奏者用這種簡單小巧的樂器,傳情達意、彈唱心事。

口弦形制多樣,曲調豐富多彩,有表現愛情的,有表現生產生活的,也有舞曲。並可演奏民間敘事長詩和即興詩歌。回族口弦調有70調之多,如“廊檐滴水”、“泉水叮咚”、“晨鐘暮鼓”、“一窩蜂”、“松林濤聲”、“挑檐風鈴”、“風捲雲舒”、“秧歌鑼鼓”、“長夜難明”、“靜夜思”、“月影愁眠”、“亂彈調”、“雀歡晨暉”、“病呻吟”、“鳥鳴林中”、“相思夜”等等。口弦可以獨奏、齊奏、合奏或為歌舞伴奏。

口弦的演奏

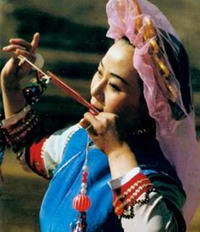

鐵口弦和竹口弦演奏的效果差不多,只是成年婦女喜歡彈竹口弦,姑娘們一般喜歡彈鐵口弦。彈奏時將舌簧輕輕含在雙唇間,右手中指和拇指挽住另一端絲穗子,均勻地扯動,簧因扯動發出聲響,音響隨口型、氣流的變化而變化。產生一種“咕咕咚、咕咕咚”的具有特殊魅力的聲音。口弦的音調柔美深沉,節奏多變。有的歡樂明快,如“雀舌頭”,似枝頭鳥雀,歡噪晨暉;有的壓抑沉鬱,如“檐滴水”,似秋雨連綿,如泣如訴;有的樸實無華如“駱駝鈴”,似運貨路上駝鈴叮咚等等。吹口弦時,通過坐、站、走各種彈口弦的動作,用上身的嫵媚搖動、胯部的柔動、腳步的悠閒輕盈等,來以此自娛。有時婦女之間用口弦相互對彈,既像是對歌,又像是談心。如在冬夜或夏令的黃昏,圍暖或歇涼時,往往撥動口弦自然起舞,以抒發喜、怒、哀、樂之情。

特點

回族口弦

回族口弦口弦沒有什麼明顯的音調,主要是姑娘通過口形、氣力、節奏等去表達喜怒哀樂等各種複雜的思想感情。曲調比較固定,有“廊檐滴水”、“駱駝鈴”、“珍珠倒捲簾”等口弦令。口弦的音調柔美深沉,節奏多變。有的歡樂明快,如“雀舌頭”,似枝頭鳥雀,歡噪晨暉;有的壓抑沉鬱,如“檐滴水”,似秋雨連綿,如泣如訴;有的樸實無華如“駱駝鈴”似運貨路上駝鈴叮咚等等。吹口弦時,通過坐、站、走各種彈口弦的動作,用上身的嫵媚搖動、胯部的柔動、腳步的悠閒輕盈等,來以此自娛。

種類

口弦有兩種,一種是鐵制的,一種是竹製的。鐵口弦在其他民族當中也有,但竹口弦卻是回族姑娘所獨有的。竹口弦,顧名思義是用竹子削的,看起來簡單,但做時頗講究工藝。一般好的口弦,都是把竹子選來,切成長三寸左右,可切若干根,放到油鍋里炸一炸,然後才拿出來用刀精心去削。這樣做出的口弦,從顏色上看,好像塗了一層清漆,鋥亮光滑;從質量上看結實耐用,不宜破裂;從效果上看,音量適中,清脆柔和。

回族口弦

回族口弦回族姑娘製作的竹口弦,弦身一般都是三寸長,一頭大,一頭小。奏時左手捏住弦尖,將舌簧的一端輕輕含入雙唇間,右手中指和拇指挽住另一端的絲縝子,均勻地扯動,使口弦簧產生顫動,發出一種“咕咕咚,咕咕咚”的具有特殊魅力的聲音。

在六盤山地區,口弦的產生有一個美麗動人的傳說:相傳很久以前,有一個姑娘被毒蛇咬傷,再也不能說話,她為了表達對情人的愛慕,便用小刀將梳頭的竹篦刻成一支靈巧的口弦,用美妙的音樂傾吐心聲。後來,口弦就被回族婦女用來作為愛情的信物。還有一種傳說,某年,六盤山區遭遇了大旱災,草木乾枯禽獸滅絕,人們也奄奄一息。這時有一個回族姑娘闖進深山去找泉水,尋找了七天七夜,終於找到一叢翠竹,竹叢下是一眼甘泉,姑娘隨即折了一桿竹子回村報信,待趕回林里,已渴得張不開口,便用竹片彈出一曲“口弦語”,指點鄉親們找到了救命的水源。

用處

回族姑娘彈口弦

回族姑娘彈口弦當年口弦在寧夏南部山區非常普及,不光婦女喜歡,一些牧羊人也隨身帶著口弦,自娛自樂。回族姑娘一般都隨身帶著心愛的口弦,寧夏南部山區的回族姑娘還喜歡把口弦當作裝飾品,拴在胸前第二個鈕扣上,她們帶著口弦,一有機會就彈起來。有的獨自坐在家裡解悶、消愁;有的兩人坐在一起抒發感情,互相逗趣;有的三五成群坐在一起相互比賽。

過去,回族婦女一方面受到封建禮教的束縛,另一方面還受到宗教的束縛,不許出門,不許唱歌、跳舞,更不能自己出去談情說愛。她們經常被關在家裡,心情壓抑、煩悶,所以就用口弦來解憂消愁。有的姑娘婚事不如意,或者思念情人;有的年輕媳婦受了婆婆的氣,一時難以用言語訴說,往往依門靠窗,用口弦來自敘心中的苦哀,或在親近的女伴中互相傾訴,取得慰藉。

每當在冬季的長夜,夏日的傍晚,或者陰雨連綿的日子,農人們閒暇時,婦女們三五成群,或圍坐在火爐旁,或納涼在柳梢下,便彈起口弦,通過坐、站、走、分、聚等形式來相互傳達情意,抒發自己的心聲。民謠對口弦有繪聲繪形的描述:“三寸竹片片,兩頭扯線線;一端銜口中,消愁解麻纏(解除心中的煩惱)”。

解放後,回族婦女的政治地位提高了,每當夜靜或空閒時圍攏一起,以歡樂的心情,用口弦彈歌謠或鬥嘴開心。有時一個領彈,眾聲附合,喃喃象燕語,叮叮似山泉,悠揚遠近,煞是好聽。

歷史

據戰國時期所撰的史書《世本》“女媧作簧”。東漢劉熙《釋名·釋樂器》中載文“簧……以竹鐵作,於口橫鼓之”。

回族口弦

回族口弦因此,口弦也叫口簧。清代檀萃《滇海虞橫志》載文:“口琴,剖竹成蔑……民家及夷婦女多習之,且和以歌”。清乾隆《清朝通典》在談到“口琴”時說:“以鐵為之,一柄兩股,中設一簧,末出股外。橫銜於口,鼓簧轉舌,噓吸成音。”《大清會典圖》也有詳細記述,並載有其圖。

據史籍文獻記載,簧是一種用竹或鐵製成的橫在口中演奏的樂器。自先秦自晉,簧是作為貴族使用的“高雅”樂器,尤為文人雅士所喜愛。據《漢宮闕疏》所載,在漢代皇宮中還建有一座“鼓簧宮”,可見簧在當時統治階層和上流社會已頗盛行。我國少數民族地區,自古就流行著簧這種樂器,據史籍記載,至少在公元四世紀末,四川、雲南、貴州一帶的少數民族地區,簧已經非常流行。北宋陳蜴《樂書》中載有竹簧和民間流行的鐵葉簧,這是目前見於文獻的最早圖像。

元代以後,簧在中原內地逐漸失傳。簧在中原漢族地區已近絕跡,但在邊疆民族地區仍相當流行,在不同民族和不同地區派生出“口弦”、“口簧”、“口琴”、“篾”等多種稱謂。如彝族叫“洪洪”或“弄果”傈僳族叫“瑪哥”,白族叫“畢協”,傣族叫“拜”,景頗族叫“掌共”,佤族叫“合朗”,拉祜族叫“阿沓”,羌族叫“阿珠”,錫伯族叫“瑪肯”,高山族稱“嘴琴”或“嘎洛波”,黎族則稱之為“口弓”。

回族口弦

回族口弦口弦也是拉祜族青年男女戀愛時必備的樂器。一般情況下,如果小伙子物色到了戀愛對象,就對女方進行一番偵察。先到女方家附近去偵察,看女方在家勤不勤快,與鄰居相處和不和睦,對老人尊不尊敬等。再悄悄跟隨女方到地里,觀察女方做活勤不勤快,利不利索等。如探察結果小伙子滿意了,等到青年男女聚會娛樂、對歌、跳蘆笙舞時,小伙子會瞄準一個機會,搶下女方的包頭巾扭頭就跑。女方自然明白是怎么回事,便追上小伙子搶包頭巾,其實,追是真的,搶是假的。當雙方追到僻靜的地方時,小伙子停了下來,姑娘也不搶了,雙方互通姓名後唱起情歌:

今晚的月亮呵,/為什麼時隱時現?/今晚的歌聲呵,/為什麼動人心弦?

潔白的月亮呵,/你是愛情的身影;/動人的歌聲呵,/是來自內心的聲音。

男方唱的時候,女方拿出自己的口弦,和著男方的歌聲。女方唱的時候,男方吹起自己的蘆笙,為女方伴奏。或者,乾脆不唱了,都用蘆笙和口弦來傳情,表達相互的愛慕之心。只聽悠揚動人的蘆笙聲和輕柔多情的口弦聲,一來一往,一唱一和,合奏出夜色中浪漫的愛情曲,表達出姑娘和小伙子深深的戀情!這時候,小伙子特別注重聽姑娘的口弦聲,因為它能表達出姑娘對小伙子的愛戀程度。

小伙子是通過偵察後,看中姑娘才來搶她的包頭巾的,可姑娘喜不喜歡,願不願意呢?小伙子急於想從姑娘的口弦聲中找到答案。姑娘的口弦聲是極富表現力的,如果聲音輕柔多情,綿綿不斷,說明姑娘已經對小伙子動心了;如果聲音急促劇烈,熱情奔放,就說明姑娘已經對小伙子懷有一腔熾熱的愛;如果聲音平緩,時斷時續……那小伙子得加油了!也有的姑娘喜歡上小伙子後,就會用口弦彈出拉祜族傳統的示愛曲調。這時候,心領神會的小伙子就會欣喜若狂。

現狀

回族口弦

回族口弦口弦目前在回族中間已接近失傳的危險境地,一些年輕人對口弦琴不感興趣,認為演奏時就像吃冰棍一樣,且聲音微小,沒有撼人心魄的力量。一些年紀大的回族人將其當作娛樂工具,閒來無事時撥弄一番。

早年會製作口弦樂器的老人也一個個相繼去世,年輕一代又著迷狂勁的搖滾樂,沒有幾個人學吹口弦,致使傳統的口弦製作工藝在民間幾近失傳。一些回族婦女認為,時代進步了,但民族好的東西也應該保留下來。她們擔心的是,隨著現代流行音樂的興起,口弦漸漸被人們所淡忘。固原市回族老人馬梅玉說,我們這些兩鬢斑白的回族婦女,每次相聚都不忘口弦給我們青春歲月帶來的歡樂,這么好的民族器樂,絕不能看著在我們這一代人手裡失傳。

回族口弦

回族口弦口弦的音質給人以親切感,有流行器樂無可比擬的特色和優勢。2007年2月21日(農曆正月初四)19時30分,中央電視台音樂頻道《民歌·世界》播出的春節特別節目——《中國民族民間歌舞盛典》第3場《掀起你的蓋頭來》中,播出了寧夏唯一入選《中國民族民間歌舞盛典》的展示節目——《尕妹子彈的是口弦子》。《尕妹子彈的是口弦子》的節目形態是寧夏回族器樂與民歌演唱,表演者之一的賽里麥·索菲婭·安宇歌,被譽為回族民間“口弦皇后”,她同時也是2006年國務院公布的首批518項“非物質文化遺產保護名錄”——回族器樂之寧夏回族口弦的傳承人之一。

目前寧夏在民間音樂方面採取的保護措施有:針對回族民間樂器很多面臨失傳的現狀,錄音、錄像保存資料;建立靈武市郝家橋口弦傳承保護試點村,固原市原州區張易鄉回族蘆管、哇嗚保護傳承試點村;在沙湖楊達吾德回族民間樂器製作坊設立回族民間器樂製作傳承基地;加強“寧夏文化館回族傳統民間樂器研製小組”的工作,增加製作設備,做好已挖掘、收集的口弦等樂器的研究、開發。

為了防止“口弦”的失傳,近年來寧夏回族自治區群藝館的工作人員深入六盤山區四處尋找會製作“口弦”的民間藝人,併到回族婦女中間徵集資料、尋找樣品,爭取在短時間內,讓“口弦”在人們生活中重放異彩。