位置簡介

喚魚池,在四川省青神縣中岩寺。喚魚池清澈見底,澄潭一泓,為慈姥龍之窟宅,潭畔石壁百仞,立而

喚魚池

喚魚池人拍手潭上,池中游魚聽掌聲而出。史載,1051年,蘇東坡負笈求學於中岩書院王方門下,三載後,因題“喚魚池”名,王方器才,以愛女王弗妻之,時年蘇東坡19歲,王弗芳齡16,留下了“喚魚聯姻”的千古佳話。

人文遺蹟

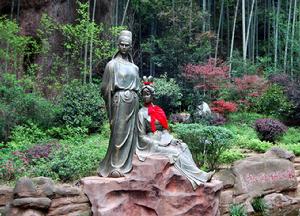

池畔蘇東坡、王弗塑像,為1987年所立。

唐代經幢

唐代經幢喚魚池左壁,鑿有經幢三座,造於唐鹹通元年(860年)。三座經

提籃觀音摩岩造像

提籃觀音摩岩造像經幢旁有篆刻“中嵓(岩)”二字,字大一米有餘,題款“建炎元年(1127年)九月三日河南邵伯溫書”。

石壁中間,豎刻有明虞懷忠的題字:與造物游,可惜已斑駁陸離。

石壁右下方,還有觀士音菩薩像3龕,其中的著農婦裝提籃觀音摩岩造像,世所少見。

喚魚橋畔,修竹林中,是一座六角重檐的“喚魚亭”。

歷史傳說

1051年,蘇軾在青神古中岩書院求學,在青神鄉貢進士王方老師眾多的學生中,唯蘇軾品學最優。一

喚魚池游魚

喚魚池游魚會聚在魚池的文人秀士,爭相發表高論,也起了很多名字,有的人認為叫“藏魚池”好,有的認為叫“引魚池”好,也有的認為叫“跳魚池”好,而王方對這些名字都不滿意。此時,王方把期待的目光投向人群中的蘇軾,這位才華出眾的學生非常謙虛地說:晚生才疏學淺,言恐不中,既然有命,不敢違背。池中魚兒很解主客之樂,喚之即來,呼之即雲。於是大筆一揮,一氣呵成“喚魚池”三個字。王方一聽,大喜道:妙哉,“喚魚”,既新且雅,有聲有色,博得眾人齊聲喝彩。正好這時,王方的愛女王弗在閨房中也題名“喚魚池”,讓丫環送到池邊,眾人開卷無不驚喜,蘇軾與王弗不謀而合,王方情不自禁地說:“此乃天緣之合,韻成雙壁。”王方讚賞蘇式的才華,便將愛女王弗許配給他。此後二人情深意篤、恩愛有加,於1055年喜結伉儷。

蘇軾與王弗塑像

蘇軾與王弗塑像遺憾的是蘇軾與王弗只共同生活了十年,(1065年)27歲的王弗留下年僅6歲的兒子蘇邁便離開了人世。蘇軾對愛妻之死,悲痛萬分,追憶和思念時常纏繞心間。在王弗去逝後十年(1075年),蘇軾在山東密州任太守時,夜中夢見亡妻,淒楚哀惋、催人淚下,寫下了《江城子·記夢》一詞:“十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。千里孤墳,無處話淒涼。縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜。夜來幽夢忽還鄉,小軒窗,正梳妝。相顧無言,唯有淚千行。料得年年腸斷處,明月夜,短松崗。”

這首詞將夢境與現實融為一體,濃郁的情思通過率真的筆法表露出來。既是悼亡,也是傷時把哀思與自嘆融合,情真意切,哀惋欲絕。如今斯人已去,蘇軾與王弗仍相依偎在這喚魚池畔,傾訴著他倆說不完的愛情故事……