概述

古棧道

古棧道三峽古棧道全長近60公里。瞿塘峽段從奉節縣草堂河口東岸起,至巫山縣大溪對岸的狀元堆山,長約10公里;巫峽段從巫山縣對岸起,至川鄂兩省交界處的青蓮溪止,長30公里;其餘則零星分布在西陵峽中。棧道包括道路、石橋、鐵鏈、石欄等,高出江面數十米。過去,每至洪水季節,川江便禁航,三峽人民依絕壁一錘一鑿,開鑿三峽棧道,才使三峽的交通得到改善。隨著長江航運的發展,這些棧道退出了歷史舞台。三峽工程蓄水後,大部分古棧道將因水位抬高而長眠江中。

一條古棧道

漢中褒斜古棧道

漢中褒斜古棧道風景道,西依碧蓮峰,東傍灕江,北起陽朔碼頭,南至陽朔渡口,全長兩百餘米。其間鎮江台。古代南厄古道上一個險要據點,此地觀碧蓮峰懸崖峭壁古木森森;俯視灕江水平流細瀉,漣漣清波;放眼四周,群山聳翠,灕水如帶,遊船往來、目不暇接,景色異常美麗。

劉三姐與阿牛哥的愛情故事

古棧道

古棧道籠門重重鎖鎖,眼望青山難出籠......相傳歌仙劉三姐曾被財主加害鎖在這條古棧道上的一座八角樓中,聰明的三姐以唱山歌的形式告訴阿牛哥自己被困於此,最終被阿牛哥救出,乘小船沿江而去。

八角樓

古棧道

古棧道歌中八角籠即為此處八角樓,八角樓又名迎江閣,因其依山臨水,日夜迎送灕江,故名“迎江閣”。閣門上寫有“江作青羅帶,山如碧玉簪”的一副對聯,引自唐宋八大家之一的韓愈的《送桂州嚴大夫》一詩,迎江閣的建築非常別致,造型獨具匠心,紅柱白脊,琉璃黃瓦,碧蓮飾頂,鱖魚鎮角,吊角處以地產瓜果裝飾,具有民族風格特色和地方風情。

歷史上棧道

中國歷史中有“明修棧道,暗渡陳倉”的戰術。故事說的是:劉邦取漢中後於公元前206年按大將韓信的計謀,派少數人修棧道,以轉移鎮守關中西部雍王章邯的注意力,暗地裡沿著西邊艱險的陳倉道(即秦棧),北出大散關,攻占了陳倉城,進軍鹹陽。

棧道是我國古代在峭岩陡壁上鑿孔架橋連閣而成的一種通道,也是兵家攻守的交通要道,工程艱巨,路途險惡,是我國古代交通史上的奇蹟,《戰國策·秦》記載“棧道千里,通於蜀漢”。川陝之間的棧道始建於戰國時代,拓展於秦漢兩代.由於古代戰火焚燒和2000年的蝕毀,古棧道留下斑斑痕跡,引人今人的感嘆。

漢中古棧道

棧道

棧道古代的蜀道中,90%的主體在漢中境內。主要有:

子午道,又叫子午谷。北口在長安縣,叫子口;南口在洋縣,叫午口,全長420公里。鴻門宴後,劉邦被項羽貶到巴蜀地帶做漢王,就是沿子午道返回漢中。途中他聽張良的主意,燒了走後的棧道,以防止項羽南侵,又可使項羽不疑心劉邦北上。子午道的沿途有東漢發明造紙的蔡倫墓地和西漢出使西域使者張騫的墓地。

褒斜道,南口在漢中以北的褒谷,北口在眉縣的斜谷,通稱褒斜谷全長470公里。棧道南端叫小石門,北端叫大石門,兩個石門通長16.3米、寬4.2米.南口高3.45米、北口高3.75米。當時開鑿山石不是用鐵器或火藥,而是原始的“火焚水激”法,據說是世界上最早的棧道。隧道內壁和石門南褒河兩岸崖上,留下漢魏以來歷代著名官員和文人不士的提名和留詩,通稱“石門石刻”。1971年石門所在地因修水庫,有17萬方主要石刻移入漢中博物館保存。

金牛道,又叫蜀棧,金牛道是古代川陝的交通幹線,北起陝南勉縣,南至四川巴中大劍關口。此道川北廣元到陝南寧強一段十分險峻。詩人李白讚嘆的“蜀道難,難於上青天”,就是指的這一段。

米倉道,北起陝南南鄭縣,南至四川巴中縣,因穿越米倉山而得名。米倉道全長250公里,繞山越嶺,攀行其間,如騰雲駕霧。

黨駱道,北從西安周至開始,翻越秦嶺,至漢中洋縣。

陳倉道,北起寶雞的陳倉,南到漢中勉縣。

連雲道,北從寶雞鳳縣,南到漢中的褒城。

祁山道,北從甘肅天水,南到漢中。

荔枝道,從漢中西鄉縣出發,翻巴山,到漢中鎮巴縣(定遠廳),再到四川萬源。

四川景點

古棧道

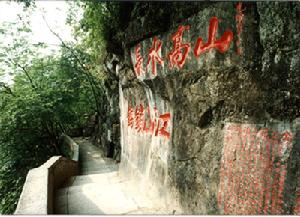

古棧道古棧道又稱閣道,位於廣元城北25公里朝天鎮南北的明月峽和清風峽中,瀕嘉陵江東岸峭壁上,是古代四川一陝西之間開鑿的水棧遺蹟,朝天關山險水急,其北為清風峽,下行為明月峽,在兩峽的峭壁上可見上、中、下三排石洞,在中排孔洞插以木枋作為梁架,上鋪木板為路,下排石孔插以撐木,支撐中層梁架,上排石孔插以木枋,搭遮雨板。兩處棧道保存完好,山景秀麗,大可飽覽古代蜀道"飛梁架絕嶺,棧道接危巒"的風光

史載,秦惠王欲伐蜀愁蜀道險陰,詐稱秦國願送"金牛"和美女給蜀王。蜀王貪財好色,命王丁力士開設棧道,秦便乘機命司馬錯、張儀伐蜀,蜀遂亡。可見古棧道始鑿於先秦,《史記》有"棧道千里通於蜀漢"的記載,歷代續有修葺。今閣道已廢,但岩壁上洞孔猶存。洞分上中下三層排列,中層孔洞用作插木樁,上鋪木板以作行道;下層作支撐孔眼;上層用以搭篷蔽雨。每個洞孔約30厘米見方,深50厘米左右。遠觀棧道,宛如凌空廊閣,故又有雲閣之稱。遊人觀覽此處,可領略到大詩人李白《蜀道難》中描寫的壯麗景象。

翠雲廊在川陝公路兩側,古柏夾道,青蒼一色,素有"蜀道奇觀"之稱。這些古柏,大可合抱,形如蒼煙,或背負懸岩,或聳立山頭,或在路旁,形成一條綠蔭覆蓋的"翡翠長廊"。

三峽古棧道

簡介

小三峽古棧道

小三峽古棧道當航道行駛在三峽峽谷之中,到處可見絕壁上的棧道。叫“古棧道”。因處於三峽峽谷中,也叫“三峽古棧道”。三峽古棧道全長約五六十公里。瞿塘峽段從奉節縣草堂河口東岸起,至巫山縣大溪對岸的狀元堆山,長約10公里;巫峽段從巫山縣對岸起,至川鄂兩省交界處的青蓮溪止,長30公里;期其餘則零星分布在西陵峽中。棧道包括道路、石橋、鐵鏈、石欄等,高出江面數十米。資料記載,棧道鑿成之後,路面較為寬闊,車來馬往,縴夫可與轎工並肩而行,由於岩石的風化,棧道才變得窄起來。過去,每至洪水季節,川江便禁航,直到清光緒14年(1888年),三峽人民依絕壁一錘一鑿,開鑿三峽棧道,才使三峽的交通得到改善。至今棧道上還可以走人。

景點

三峽工程蓄水後,三峽古棧道便長睡江中了在風箱峽“風箱”同側絕壁上,鐫刻著八個蒼勁有力的大字“天梯津隸”、“開闢奇功”。它描述、讚美的就是被稱為“三峽三謎”之一的古棧道。這些作品均為清光緒年間開鑿棧道時鐫刻的。

小三峽古棧道

新華社2010年7月3日報導,總長2100餘米的小三峽仿古棧道建設,已進入墊層、路面的硬化、小三峽古棧道欄桿的安裝等工序。凌空的270米棧道架設已完成。據了解,該工程將於11月底完工,於第四屆紅葉節期間正式對外開放。