理論實踐

總論

公共外交

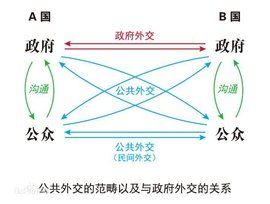

公共外交儘管公共外交的活動可以追溯久遠,但長期以來主要作為軍事、安全、經濟等問題的附屬物來對待。在西方,公共外交應當從第二次世界大戰之後才開始逐漸引起注意。學者們對公共外交的重視則更晚,基本上從20世紀60年代才開始進行系統研究。有學者認為,公共外交研究脫胎於文化外交研究,比如英國把公共外交稱為文化外交。如果按照這種觀點,公共外交的研究起源應當追溯久遠。事實上,公共外交和文化外交是不同的:前者是強調一國的政府對另一國的民眾開展的著眼於塑造良好國家形象的交流和傳播活動,所使用的手段不僅僅是文化手段,也包括經濟手段、政治手段和其他社會交往手段;文化外交則是指國家僅僅運用各種文化手段推進其對外政策的實施,是一種強調政府之間的文化合作活動。當然,兩者的目的相同,都是“在其他國家塑造自己的良好形象,以獲取國外輿論的理解和支持,從而為外交政策的實施鋪路搭橋。”因此,從公共外交的提出來看,公共外交的研究應當從20世紀60年代算起。

20世紀50年代

在上世紀50年代之前,美國關於公共外交的研究基本上停留在對外宣傳和文化活動的研究階段。1953年,美國國務院負責公共事務的前助理國務卿愛德華·W·巴雷特(Edward W. Barrett)出版了《真實是我們的武器》(Truth is our weapon)。當時國家安全委員會NSC-68號檔案提出要和蘇聯展開大規模的競爭,在這種情況下,巴雷特認為應該把宣傳作為同蘇聯競爭的一個重要武器。其實,正如他在書中所說,“美國的國會議員,正像一般的美國大眾一樣,對於宣傳的內容普遍抱懷疑態度,但是,如果你以戰爭的面貌出現,從國會獲得撥款就會很容易。”可見,在巴雷特看來,公共外交等同於宣傳,並且最終服務於美國政府外交政策的實際需要。另一位外交官奧倫·史蒂芬斯(Oren Stephens)在1955年出版的《公正世界的事實:美國的海外信息活動》(Facts to a Candid World: America's Overseas Information Program)則直接把公共外交等同於“宣傳”(propaganda),他認為獨立宣言就是“第一個首要的宣傳手冊”。總體來看,公共外交研究在20世紀50年代之前源自於戰爭的需要或者冷戰的需要,比如巴雷特的著作從根本上是杜魯門政府發動“真理之戰”的工作心得,巴雷特作為直接的實施者對於宣傳的巨大作用感同身受,得出美國應該把對外宣傳作為外交的重要組成部分的結論並不奇怪。但是,宣傳在美國上下的名聲終究十分糟糕,因此,杜魯門政府並沒有確立把宣傳作為政府機構的組成部分,公共外交沒有在美國政府內部確立獨立的地位。直到在戰爭中對宣傳的效果深有感受的艾森豪將軍入主白宮之後,才在國會權威人物威廉·J·富布萊特、希肯盧伯、洛克菲勒等人的支持下,頂住麥卡錫主義的重重壓力,於1953年8月1日建立了美國新聞署,開始確立公共外交的獨立地位。儘管如此,公共外交的另外一些重要項目比如教育文化交流、政府公關等活動仍然在國務院的管轄之下,美國新聞署的職能也不明確,僅僅是“傳播訊息,而不應該再做超越這個界限的事情”,“美國新聞署不應該試圖說服其聽眾相信什麼。”

20世紀60年代

20世紀60年代,甘迺迪政府對公共外交比較重視,對公共外交的研究也進一步深入,特別是把教育文化交流納入公共外交的軌道。甘迺迪當選總統之後不久,立即組織各方面對對外事務進行調查研究,在美國新聞署建立了弗里-戴維森(Free-Davison)特別調查委員會,對公共外交事務進行調查,並提交了一份相當有學術水準的報告,提出建議將國務院國際合作署的教育文化交流項目和商務部的國際展覽活動移交美國新聞署,並將美國新聞署更名為“國際交流署”或者“美國文化交流署”。同時,一些外交官也提議擴展美國新聞署的職能,“美國新聞署的目的應該是說服對方,而不僅僅是讓對方了解。”甘迺迪對這些意見都比較看重,但當時受到了參議員富布萊特等人的反對,甘迺迪總統權衡再三最終沒有採納。但是,甘迺迪總統採取了“只做不說”的策略,委派在美國新聞界頗有影響且在美國民眾中家喻戶曉的著名節目主持人、CBS的副總裁愛德華·R·默羅(Edward R. Murrow)擔任美國新聞署署長(1961-1964)。默羅本身能力突出,曾經用韓戰的事實報導反擊麥卡錫主義,並且深受甘迺迪總統的信賴,在任期間解決了美國新聞署內部工作混亂的狀況,並鼓勵學者和外交官積極探索新的工作思路,推動了美國新聞署的工作開展,創立了業內同行一致稱讚的關於新聞公正、社會責任、報導觀念等方面的“默羅遺產和傳統”。同時,默羅對公共外交的支持和鼓勵對學者們的研究影響巨大,一大批研究公共外交的著作出版,形成了一個小高潮。比如菲利普·庫姆斯(Philip Coombs)於1964年出版的《對外政策的第四層面:教育與文化事務》(The Fourth Dimension Of Foreign Policy: Educational and Cultural Affairs)比較系統地研究了美國在國外開展的所謂“仁慈的教育文化交流活動”,以及如何通過這些活動來“反擊共產主義的擴展”。再比如羅伯特·布洛姆(Robert Blum)主編的《文化事務與外交關係》, (Cultural Affairs and Foreign Relations,Englewood Cliffs, 1963)、泰瑞·L·狄貝爾和沃爾特·R·羅伯茨(Terry L. Deibel and Walter R. Roberts)主編的《文化與信息:兩項外交政策功能》(Culture and Information: Two Foreign Policy Functions,Washington, 1976)、查爾斯·弗蘭克爾(Charles Frankel)出版的《被忽視的對外事務:美國的對外教育與文化政策》( The Neglected Aspect of Foreign Affairs: American Educational and Cultural Policy Abroad,Washington, 1966)、阿瑟·霍夫曼(Arthur S. Hoffman)主編的《國際傳播與新外交》(International Communication and the New Diplomacy,Bloomington, 1968)、查理斯·A·湯姆森和沃爾特·H·C·萊威斯(Charles A. Thomson and Walter H.C. Laves)出版的《文化關係與美國對外政策》(Cultural Relations and US Foreign Policy,Bloomington, 1963年羅伯特·E·埃爾德(Robert E. Elder)出版的《信息機器:美國新聞署與美國外交政策》(The Information Machine. The United States Information Agency and American Foreign Policy,Syracuse University Press,1968)。此時的研究已經明確提出了公共外交(public diplomacy)的概念,在內涵上也開始注重教育文化交流活動,進而把信息活動和教育交流活動作為公共外交的主要工作內容,公共外交的框架已經確立。

但是,這些研究成果基本上實踐性和操作性更強一些,缺乏理論性和分析性,被看作是“另類思考”,雖然觀點新穎,充滿創意,但在有無必要、其效果如何等問題上都沒有很好地解決,相比美蘇冷戰和維護國家安全的大格局,公共外交顯然缺乏依託的現實基礎。因此,這些研究成果並沒有及時地被政府接受,影響也極為有限。

20世紀70年代

進入上世紀70年代之後,現實主義外交思維根深蒂固的尼克森-基辛格政府外交班底對公共外交更是不屑一顧,對他們來說,東西方之間的意識形態衝突僅僅是使得美國的大戰略更加複雜化,真正推動意識形態緩和的不是公共外交,而是禁止核軍備競賽、承認歐洲的現狀以及促進商業關係。因此,外交理論研究界和外交官把研究的主要著眼點集中在軍備競賽、國際衝突、國際危機以及外交決策過程研究等方面。

20世紀80年代

進入上世紀80年代之後,由於卡特和里根總統對公共外交都比較重視。卡特將美國國務院教育文化事務局與美國新聞署合併,改稱美國國際交流署。同時,將對外宣傳諮詢委員會與教育文化事務諮詢委員會合併,改稱美國公共外交諮詢委員會,專門負責對美國的公共外交實施情況進行評估和研究,出版年度報告。里根總統則在此基礎上增加了美國新聞署的預算,任命自己的朋友查理斯·L·威克擔任美國新聞署署長,並且實施“民間倡議”(Private Sector Initiative)和“真理工程”(Project Truth)兩大計畫,建立了全國民主基金會,美國公共外交的局面大大擴展,也帶來了公共外交研究的飛速發展,一大批專門研究公共外交的理論著作和文章問世。美國史丹福大學國際研究所戰略研究中心的肯尼思·L·阿德爾曼(Kenneth L. Adelman)在1981年的《外交季刊》上發表文章《為美國鼓呼:當今時代的公共外交》(Speaking of America: Public Diplomacy in Our Time) ,文中認為,“作為一種傳遞人類價值和實施外交政策的工具,公共外交在過去被長期漠視。它能夠提高美國的國家利益,更能夠把自由帶到專職政治的灰暗區域。”而且,“個性(指里根對公共外交的重視)、技術(全球通訊網路)和歷史(伊朗和阿富汗親美勢力的削弱)的歸於一統,為這種努力提供了成熟的條件。”因此,作者主張美國政府應該大力加強公共外交,塑造良好的國家形象。同時,一些專門研究公共外交的理論著作相繼問世。比較有代表性的有:艾倫·C·漢森(Allen C. Hansen)在1984年出版的《美國新聞署:計算機時代的公共外交》(USIA: Public Diplomacy in the Computer Age),該書初版於1984年, 再版於1989年,是少有的系統研究美國新聞署的著作,主要從世界的計算機化角度分析美國新聞署地位和職能的巨大變化。特別是詳細考察了美國新聞署如何實現其使命以及如何進行改進,並對未來可能發生的變化以及第三世界國家如何開展公共外交進行了可貴的研究,是研究公共外交的必備參考資料。另外,還有理察·F·斯塔爾(Richard F. Staar)1986年出版的《公共外交:美蘇之間的折衝》(Public Diplomacy: USA Versus USSR),肯尼思·L·湯姆森(Kenneth W. Thompson)1987年出版的《花言巧語與公共外交:回歸斯坦頓報告》(Rhetoric and Public Diplomacy : The Stanton Report Revisited),基弗德·馬隆(Gifford D. Malone)1988年出版的《政治倡議與文化傳播:組織國家的公共外交》,現供職於華盛頓戰略與國際研究中心的前美國新聞署官員戴維·I·赫克奇考克(David I. Hitchcock)1988年出版的《美國公共外交》(U.S. Public Diplomacy)等都是該時期公共外交研究的重要成果。上世紀80年代的公共外交理論研究在60年代確立的概念基礎上,逐漸思考一些理論性問題,比如公共外交的社會基礎、公共外交與政治傳播、公共外交的技巧以及規律等等,觸及到了一些深層次的理論問題,但仍舊缺乏系統性,在邏輯上也比較粗糙,就事論事的研究仍然占據了主流地位。

90年代(冷戰後)

公共外交

公共外交冷戰結束之後,一些學者繼承了上世紀80年代學者們的研究成果,開始從全球化和信息社會的發展巨觀趨勢出發,從外交公開化和國際互動的寬廣視野審視公共外交的歷史發展和理論邏輯。比較有代表性的著作主要有三本:

1990年,喬治城大學的漢斯·N·塔克出版了《與世界交流:美國海外公共外交》(Communicating with the World: U.S. Public Diplomacy Overseas)一書,作者在書中承認外交談判保密的必要性,但認為外交關係不能僅僅依靠傳統的外交實踐進行管理,公共外交已經成為一個國家國際生活的重要組成部分。作為一個退休的前職業外交官,塔克通過考察美國新聞署和美國新聞服務處的運作情況對公共外交的實施者進行了評估,特別是媒體在其中所發揮的作用,特別考察了四個主要的案例:1950年代中期美蘇之間的文化關係、在巴西開展公共外交、與德國新一代交往以及1980年代在西德部署中程飛彈。塔克得出結論,公共外交機構的職責是提供美國的多樣性和整體畫面,公共外交的可靠性依賴於其可信性和綜合性。塔克的研究雖然沒有強調外交藝術的政治和道德水準,但是他提供了一種重要的機制和檔案,外事官員藉助它可以影響外國公眾的態度和意見。可以說,該書為公共外交和國際政治傳播提供了一本有用的手冊。

1994年,傑魯爾·B·曼海姆(Jarol B. Manheim)出版了《戰略公共外交與美國外交政策》(Strategic Public Diplomacy and American Foreign Policy the Evolution of Influence : The Evolution of Influence)。曼海姆認為,戰略性的公共外交(以前通常稱為宣傳)從12世紀開始就存在了,雖然從中世紀以來在方法上更加複雜,但其目的沒有發生任何變化,即通過影響外國公眾和精英輿論來獲取對該國外交政策的優勢。值得一提的是,作者將“形象管理”置於美國外交政策日程之中,通過與新聞記者、政治顧問、關鍵的政府官員進行訪談,考察這些活動在規模和複雜性上的變化,特別是通過海灣戰爭等案例的分析,並進一步對媒體對新聞進行管理的內容進行系統評估,以發現公共外交與外國輿論的影響力大小。作者通過十五年的悉心研究寫成本書,成為外交政策、媒體研究以及政治學研究的重要參考書,在美國比較有影響。

1994年,密執安大學卡爾文學院的羅伯特·S·福特納(Robert S. Fortner)出版的《公共外交與國際關係》(Public Diplomacy and International Politics: The Symbolic Constructs of Summits and International Radio News),該書從傳播學的角度考察1987-1990年期間美蘇之間的高峰會議,集中考察廣播電台對峰會的報導情況,對每一方在公共外交實施上成敗進行評估,特別是對兩國在報導策略上存在的問題以及改進的思路提出了有見地的對策。

總體來看,上世紀90年代美國公共外交的研究更加細緻,選題也更小而且多樣化,理論思考進一步深入。尤其是,把公共外交的研究引入了傳播學的軌道,開始在理論立足點上確定為政治學和傳播學的交接地帶。上世紀90年代的研究缺陷是沒有很好地確立公共外交的學術支撐點,在理論邏輯上還具有一定程度的搖擺性。同時,在美國國內學術界的影響仍然不大,不少人還習慣上把公共外交等同於宣傳,在冷戰結束的總體背景下,一些傳統戰略思維濃厚的保守人士(比如參議員傑西·赫爾姆斯)極力主張取消美國新聞署,將其合併到國務院,1999年10月1日,美國新聞署正式併入國務院,成為政黨鬥爭的犧牲品。

21世紀初(“9·11”後)

然而,情況很快就發生了變化。“9·11”恐怖事件發生之後,公共外交得到了媒體、國會和美國思想庫等部門的重新關注。對於“9·11事件”,美國上下都在苦苦思索為什麼這樣的悲慘事件會在美國上演?人們很快便把主要問題歸結在公共外交的不得力上。可以說,“9·11事件”給自負的美國人上了慘痛的一課,媒體、國會、思想庫等機構自2001年9月11日以來,舉辦了大量的聽證和調查活動,都在反思“為什麼受傷害的是美國?”、“美國為什麼成為恐怖分子報復的目標?”著名的蓋洛普民意測驗所對美國在世界上的國家形象進行了民意測驗,結果發現有53%的調查者認為自己不喜歡美國,特別是在穆斯林世界,對美國的敵對、反感甚至仇視正在升級。美國人經過反思發現,憎恨美國的“不僅僅是伊斯蘭人和阿拉伯人,甚至包括歐洲、拉美、東亞以及自己的盟國”,“美國的自大、自私、偽善、自我沉迷與輕蔑其他國家的形象深深種植在全世界人心裡”,“美國的形象問題不僅是地區性的,也是全球性的。”於是,關於加強美國公共外交的呼聲不絕於耳。在美國外交界頗有影響的對外關係委員會於2001年11月召集了一批獨立任務小組,集結政府、媒體、公共關係以及回教與區域研究專家,共同研究美國面臨的外交困境,得出結論是:“公共外交必須成為美國外交政策中的中心要素。”

從2001年9月11日起,美國《外交季刊》、《華盛頓季刊》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等報刊雜誌發表了大量關於公共外交的論文,大部分論文的主旨是從各個角度論證美國開展公共外交的重要性和緊迫性,雖然不少文章缺乏理論思考,但的確從不同領域出發得出了類似的結論。同時,一些著作也先後推出,比如蘭斯·本奈特(W. Lance Bennett)2003年出版的《新聞:幻象的政治學》(News: The Politics of Illusion)、桑德拉·西爾伯斯泰恩(Sandra Silberstein)2002年出版的《話語的戰爭:語言、政治學與9·11》(War of Words: Language, Politics and 9/11)、布雷吉特·納克斯(Brigitte Nacos)2002年出版的《大眾媒體恐怖主義:媒體在恐怖主義和反恐怖主義中的角色》(Mass-Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counter terrorism)等。這些研究大部分集中於對“9·11事件”之後開展公共外交的理論依據、實施對策、注意的問題進行分析,由於時間比較短,研究略顯粗淺。但是,不難想見,在今後五年左右的時間裡,必定湧現出大量關於公共外交研究的成果。美國的公共外交研究正在迎來一個嶄新的時代。

套用實例

公共外交在國際交往場合無處不在,具有廣闊的舞台。公共外交隨時隨地都體現一個國家的形象:公共外交可以體現在一次文化展覽盛會上,又可以體現在一次學術會議上或一次出口產品推介會上,甚至體現在人和人的一次交談中。

人物

中國特色的公共外交

中國特色的公共外交馬振軒的民間外交:(以下內容摘自“中華人民共和國國務院新聞辦公室門戶網”)北京橋藝術中心董事長、GBD公共外交文化交流中心執行會長馬振軒認為,民間組織甚至普通百姓作為“中國故事”的講述者,將更加貼心。

馬振軒管理的中心位於車水馬龍的四惠橋邊,一棟並不起眼的平房裡別有洞天:不僅有可容納數百人的宴會大廳,貴賓會客間裡還掛滿了數十張各國政要和駐華外交官來此參訪的照片。

通過與中國前外交官聯誼會的合作,馬振軒看到民間機構參與公共外交的巨大優勢。“我們的特點是在交流中以尊重對方為基礎,以感情交流為主線,這更容易拉近我們與外國駐華機構和民眾的距離。”

溫家寶總理2010年12月訪問印度之前,GBD公共外交文化交流中心承辦了“中印文化節”,受到印度駐華大使蘇傑生等人的好評。

如果能做到政府和民間機構“兩條腿走路”,不僅可以建立更為長遠的感情基礎,還可為雙方商業機構搭建交流的平台。“這也是動力,巨大的動力。”馬振軒說。