簡介

茅山元符萬寧宮

茅山元符萬寧宮歷史沿革

茅山元符萬寧宮

茅山元符萬寧宮梁代天監時(公元503年—519年),著名茅山道士陶弘景曾結廬於此“龍池”之旁修煉;

唐代至德年間(公元757年—758年),茅山道士在此建火浣宮;

宋代景德年間(公元1004年—1007年),道士張明真廬居於此;

天聖三年(公元1025年)為延真庵;五年(1027年)為天聖觀;

嘉佑年間(公元1057年—1063年),蜀人王略修修煉於此;

仁宗時(公元1023年—1063年),茅山上清派第二十五代宗師劉混康,曾築潛神庵於此修習上清道法;

元佑元年(公元1086年),哲宗趙煦皇后孟氏誤吞尖針於喉中,醫莫能出,時劉混康聞之,飄然進京入宮,用茅山道教秘傳符籙與丹藥催吐,使孟太后吐出尖針,哲宗皇帝龍顏大悅,於是便賜劉混康號為“洞元通妙法師”,又招住京城上清儲祥宮,並於紹聖四年(公元1098年)江寧符即所居始建元符觀,以供其修道煉法,歷時九載於徽宗崇寧五年(公元1106年)建成,敕賜“元符觀”為“元符萬寧宮”。

茅山元符萬寧宮

茅山元符萬寧宮不久又得高宗敕賜重建,工竣並御書宮額。寧宗嘉定五年(公元1212年),又有修復擴建。理宗時(公元1225年—1264年),理宗皇帝親賜茅山道教上清派第三十八代宗師蔣宗瑛修繕宮內“上清宗壇”,且御書“上清宗壇”碑與聖德、仁佑、景福萬年三殿額。明代屢有修繕,並於宮內專設華陽洞正副靈官,以加強對茅山各道教宮觀道教事務的管理;

弘治年間(公元1488年—1505年),江寧李君華和茅山道士陳真福曾有修復,後李君華之子李曙又有再修,至此已基本恢復原有規模與格局。後經清末太平天國運動,宮內大部分建築相續慘遭兵火焚毀;

抗日戰爭期間,宮內部分僅存建築又遭日軍兵火燒毀,民國年間(公元1912年—1949年),元符宮僅存靈官殿、三清大殿、太元寶殿與東秀、西齋、勉齋、聚仙四房道院等建築;解放後,宮內殿堂及道院多次得到當地人民政府的撥款、屢有修繕;十年浩動期間,該宮除萬壽台與勉齋道院內的部分道房之外,其餘建築均被拆毀。

十一屆三中全會之後,黨的宗教信仰自由政策得以重新貫徹與落實,茅山道院的道教活動日益得以恢復,元符宮亦逐漸得以重新修建,並於1988年11月間正式對外開放。

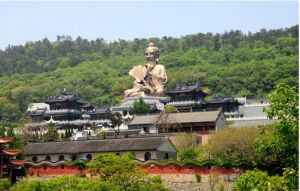

現已建成與修繕完工的主要建築有睹星門、靈官殿、碑亭、萬壽台、三天門、慈航殿、勉齋道院、黃鶴樓、東嶽樓與道舍及齋堂以及老君露天神像及其附屬工程。整體布局

茅山元符萬寧宮

茅山元符萬寧宮出靈官殿後門,上越二十餘級台階即至碑亭,碑亭後為萬壽台,古稱彰台。整個台坊建築渾然一體,雕工精細,古樸大方,是茅山歷史上重要的道教建築物之一。

山天門左為勉齋道院,院內建有黃鶴樓、東嶽殿、齋堂、伙房、道舍、庫房等;下三天門,上越四十九級石階到達太極廣場。有太極池。

出神台,便是老君廣場。老君廣場四周石欄雕祥雲仙鶴。廣場上最引人注目的是老子神像身後貼山壁而建的120米東西文化長廊。此廊在全國道觀中堪稱華夏第一。長廊分彩繪、石刻、壁畫、板雕四個部分。