文藝青年

愛倫堡1891年1月14日出生在烏克蘭基輔的一個猶太人的小康家庭,父親是個工程師。他5歲隨父母遷居莫斯科。在莫斯科第一中學讀書時,受1905年俄國第一次資產階級民

伊里亞·格里戈里耶維奇·愛倫

伊里亞·格里戈里耶維奇·愛倫主革命的影響,曾看了不少民粹派的小冊子和馬克思主義著作,積極參加學生罷課和民眾集會,並於1906年加入社會民主工黨的布爾什維克派(即後來的布爾什維克黨)。革命失敗後,愛倫堡和第一中學另兩位黨員一起於1908年1月被沙皇政府的憲兵逮捕,並被關押在單身牢房候審。後經家庭周鏇保釋出獄,離開莫斯科到了烏克蘭的波爾塔瓦,想繼續從事地下活動,但因密探跟蹤甚緊,沒有成功。同年12月他隻身流亡到了法國巴黎,在這裡,他曾參加過在國外的黨組織的一些集會和活動。在那些集會和活動中見到了列寧,昕過列寧講話,並應邀到列寧的寓所作過客。愛倫堡同革命運動的聯繫本來比較表面。在此後的兩年里,他經常跑博物館,出入於巴黎五花八門的文藝沙龍,同文藝界的現代派文人(如畢卡索、莫迪利亞尼)交往密切,鼓吹“唯藝術而藝術”,漸漸地,他的革命意志淡薄了,不但疏遠了原來的革命同志,而且完全脫離了同黨組織的關係。後來他也沒有再加入布爾什維克黨的隊伍。1914年第一次世界大戰的爆發,打破了愛倫堡沉醉的那個“純藝術”的迷夢,使他重新睜開眼睛看現實。面對資本主義社會矛盾的加劇,他感到苦悶,陷入懷疑和悲觀主義。1915—1917年間,愛倫堡受聘擔任莫斯科《俄羅斯晨報》和彼得格勒《市場新聞》駐巴黎的戰地採訪員;這是他時斷時續長期新聞記者生涯的開始。在這幾年裡,他繼續作詩,於1916年出版詩集《前夜的歌》 ,同時經常到法、德前線進行實地採訪,根據大量耳聞目睹的事實材料,寫了許多有關西歐戰爭情況的通訊和報導文章(後來彙編成集於1920年出版,題名《戰爭的面目》)。這些詩歌和通訊報導,一方面客觀地反映出帝國主義戰爭的殘酷性和破壞性,同時也表現了當時愛倫堡充滿懷疑、感傷和絕望的病態心理。他認為舊世界將要滅亡,預感到一場大的社會變動即將來臨,但又看不到制止這場“人類互相殘殺”的可怕戰爭和改變世界的社會力量。從社會、哲學和政治觀點來說,愛倫堡這時是一個和平主義者。

1917年2月,俄國又一次資產階級革命爆發,結束了沙皇專制統治。當年7月,愛倫堡隨同一批政治流亡者繞道英國和斯堪的那維亞半島回到了祖國。十月社會主義革命勝利後,愛倫堡產生“新的希望”,曾在蘇維埃政府的社會保障部、學齡前兒童教育處和劇場管理局等部門任職。但他的思想仍較複雜和矛盾。面對蘇維埃政權最初幾年激烈尖銳的階級鬥爭形勢和極度的經濟困難,愛倫堡開始時的希望和熱情很快就為懷疑和猶豫動搖所代替。這幾年他出版的幾本詩集,如《為俄羅斯祈禱》(1918)、《火》(1919)、《前夜》和《隨想》(1921)、《毀滅性的愛》(1922)等,一方面表示歡迎“另一個偉大世紀”的誕生,另一方面又說自己“對當前的現實既欣喜若狂又惶惑恐懼”,並把革命稱作“血腥的鏇風”、“毀滅性的愛”等等。正如愛倫堡所承認的那樣,他當時“並不理解革命,繼續處在動搖和迷茫之中”。

1921年春,愛倫堡再度出國,先到比利時,後來又到巴黎和柏林。整個二十年代的大部分時間,他都作為蘇聯報刊記者,長期住在國外。在此期間,愛倫堡除寫過一些關於西歐社會生活風貌的通訊報導外,主要從事文學活動,邊研究文藝理論邊搞創作。1921—1923年,他曾在《俄羅斯圖書》和《新俄羅斯圖書》兩雜誌發表評述當代俄國藝術的文章,1922年出版了《俄羅斯詩人肖像》和《畢竟仍在圈子裡轉》兩本小冊子。在這些評論文章和著作中,愛倫堡熱衷於“結構主義”藝術,認為藝術家應該同社會生活保持一定距離,藝術創作的首要目的不在於反映生活而應該象建築、橋樑和機器那樣追求結構、線條、色彩的和諧、新奇和完美。愛倫堡在二十年代的文學創作,數量相當多,其中以長篇小說《胡里奧·胡列尼托及其門徒的奇遇》(1922)、《德·葉·托拉斯或歐洲毀滅的故事》(1923)和短篇小說《十三個菸斗》(1923)較為出名。據克魯普斯卡婭的回憶,頭一部長篇曾經得到列寧的肯定評價。這些小說都取材於第一次世界大戰及十月革命前後的歐洲和俄國現實,對資本主義世界的罪惡及資產階級的道德文化,對蘇維埃政權初期一部分人的市儈主義和某些幹部的官僚主義等弊病作了揭露和諷刺;另一方面,革命隊伍的嚴格紀律又被描繪成是對人及人的感情的生硬束縛,而所塑造的正面主人公,如胡里奧·胡列尼托竟是一個玩世不恭的懷疑主義者。他二十年代中後期發表的長篇小說《損公肥私者》(1925)和《在普羅多奇小巷裡》(1927)曾力圖反映新的蘇聯革命現實,但在肯定革命偉大過程的同時,又把新經濟政策僅僅看作是對資本主義的消極讓步。總之,在十月革命前後和整個二十年代,愛倫堡的世界觀是矛盾的,他對新的社會主義現實是猶豫、旁觀的,對藝術和革命都帶著明顯的資產階級偏見。

駐外記者

二十年代末和三十年代,隨著蘇聯社會主義事業的不斷前進,愛倫堡重新審查了自己的政治態度、社會哲學思想和文藝觀點。1930年他出版了《共同一致的戰線》一書,對蘇聯政府決定解散帶有強烈宗派主義色彩的文學團體“拉普”和籌備成立統一的全蘇作家協會表示熱烈支持。

伊里亞·格里戈里耶維奇·愛倫

伊里亞·格里戈里耶維奇·愛倫1931年,在週遊西班牙、德國、法國和歐洲其它國家時,他敏銳地感覺到處於經濟危機中的歐洲主要資本主義國家法西斯主義的抬頭,指出“法西斯開始起來了,一場暴風雨即刻來臨”;於是,他決定自己“不再做”幻想家而“要成為一名戰士站到戰鬥的隊伍中去”。特別是1932年的一次回國,他曾到莫斯科——頓巴斯幹線工程去訪問,參觀庫茲涅茨克和第一個五年計畫的其它建設工地,祖國一派朝氣蓬勃、欣欣向榮的景象深深感動了他,大大加強了他對布爾什維克黨的政策的認識,增強了他對蘇維埃社會主義制度的信心和熱情。這樣,通過對蘇聯和西歐兩個完全不同世界的對比,愛倫堡的世界觀發生了明顯的轉變;用他在自傳中的話說,這個轉變是“決定性的”。這幾年裡他創作的長篇小說《第二天》(1932)和中篇小說《一氣乾到底》(1935)一掃過去的猶豫旁觀和資產階級偏見,滿腔熱忱地歌頌了祖國社會主義建設中的新人新事新思想,被公認為屬於三十年代優秀作品之列。

1936年西班牙內戰時期,自任西班牙前線特派記者,為蘇聯的《訊息報》派發電訊,並且努力呼籲蘇聯援助馬德里政府。一邊在戰火紛飛的各地進行採訪,一邊給西班牙人民放映蘇聯革命影片《夏伯陽》和《我們來自喀琅施塔特》等鼓舞他們的鬥志。當時他接連出版《我的口糧》、《我的巴黎》和《西班牙》等幾本通訊特寫集,及時揭露了歐洲各國反動勢力的猖獗和西班牙事件的真相,為動員全世界人民奮起支援西班牙人民的正義事業起了一定的作用。在此期間經常與西班牙無政府主義者打交道,為反法西斯的西班牙國內勢力聯合做出努力。及時揭露法西斯德國和義大利的罪行,在動員全世界人民支援西班牙人民的正義事業方面起了一定作用,1935年和1937年,他代表蘇聯作家和新聞工作者先後兩次出席國際保衛文化大會。和畢卡索、巴比塞及我國的肖三等世界上許多文化名人一起,憤怒譴責法西斯及其戰爭陰謀,號召保衛歐洲和人類進步文化。

1939年,愛倫堡在巴黎曾被法國憲兵懷疑同德國希特勒當局有聯繫而遭逮捕。不久第二次世界大戰爆發,在法西斯侵略軍占領法國的前夕,經蘇聯政府代表的交涉,他獲釋回到了莫斯科。愛倫堡的最大成就,是他作為一名新聞記者,從蘇聯反法西斯衛國戰爭開始,始終和紅軍一起戰鬥在最前線,冒著生命危險,不分晝夜地在戰鬥、掩蔽部式避彈坑裡採訪編寫新聞,。《真理報》、《訊息報》、《紅星報》等蘇聯報刊及廣播電台,幾乎每天都發表愛倫堡寫的具有戰鬥精神的文章或通訊特寫。後來收集成《戰爭》一書,厚厚三大卷。

戰爭實錄

反法西斯衛國戰爭及戰後初年,是愛倫堡政治熱情高漲的時期。正是在這前前後後大約十多年的時間裡,他在新聞工作、文學創作和社會活動等各個方面都取得了重大的成績,贏得了世界性的廣泛聲譽。

伊里亞·格里戈里耶維奇·愛倫作品

伊里亞·格里戈里耶維奇·愛倫作品首先是作為一名新聞記者,愛倫堡從1941年6月22日德軍入侵蘇聯的那一天起,始終和蘇聯紅軍一起戰鬥在反侵略鬥爭的最前線。隨著戰爭的進程,他的足跡遍及蘇聯的白俄羅斯和烏克蘭、列寧格勒和莫斯科各地,最後還到了德國,親眼看到法西斯的巢穴——柏林被攻克的情形。他冒著生命的危險,進行採訪,編寫新聞。整個戰爭期間,《真理報》、《訊息報》、 《紅星報》等蘇聯許多大小報紙及廣播電台,幾乎每天都發表和廣播愛倫堡寫的充滿戰鬥精神的政論文章或通訊特寫,這些文章後來匯集成書,題名《戰爭》。

在戰爭及戰後初年,愛倫堡利用緊張激烈的戰鬥間隙,積極從事自己心愛的文學創作。在此期間發表的《巴黎的陷落》(1941)、《暴風雨》(1947)和《九級浪》(1954)等三部著名長篇小說,前兩部曾分別獲得1942年和1948年的史達林獎金。 《巴黎的陷落》取材於第二次世界大戰的最初階段,揭示了1939年資產階級的法國被德國希特勒侵略者戰敗的政治、歷史和社會道德原因。 《暴風雨》展現了法國、蘇聯和德國人民在第二次世界大戰中經過艱苦鬥爭共同埋葬法西斯侵略者的歷程。 《九級浪》寫的是戰後世界的政治風雲。

愛倫堡自三十年代以來,特別是在第二次世界大戰中多方面卓有成效的活動,受到當時蘇聯黨和政府的重視,得到國際上進步人士的承認。在國內,他當選為第三、四屆最高蘇維埃代表;在國際上,他被推舉為世界和平理事會副主席。戰後初期,他經常出國訪問,除歐洲外還到過美國、加拿大、智利、阿根廷、日本、印度和中國。

愛倫堡年事漸高后大部分時間住在莫斯科從事著述。隨著蘇聯黨和政府領導人的更迭,政治路線和一些具體政策的明顯變化,他的思想又變得比較複雜。在《談作家的工作》(1953)、《藝術的規律》(1959)和《重讀契訶夫……》(1960)等一系列論文中,他批評過去蘇聯文藝領導工作中行政干預過多,強調尊重藝術規律的重要性。在《法蘭西札記》(1960)等著作中,他把印象主義等一些歐洲當代新的藝術流派第一次具體介紹到蘇聯,開了讀者的眼界,。在中篇小說《解凍》(1954——1956)里,他較早集中揭示了蘇聯社會多方面嚴重存在的官僚主義等弊病,同時流露出感傷的情調,這部小說被西方評論界稱為蘇聯文學中以暴露為主的“解凍”時期的開端。

解凍文學

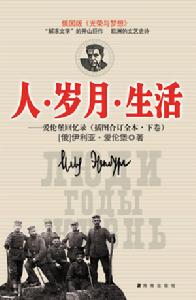

晚年最重要的著作,是六卷本的“回憶錄”《人·歲月·生活》 ,219萬字,夾敘夾議,內容十分龐雜,包括半個世紀以來的幾乎整個世界。書中對許多重要社會事件、生 伊里亞·格里戈里耶維奇·愛倫

伊里亞·格里戈里耶維奇·愛倫評價往往流於片面,有的是很錯誤的。但對於作者而言,這是他對自己一生的總結,是比較客觀的,真實的。愛倫堡自己說:“此書當然是極其主觀的,我根本沒有打算寫一部時代的歷史。它與其說是一部編年史,倒不如說是一部自白書更恰當些”。成為歐洲20世紀上半葉的全景藝術史書。本書以他曾發表的《寫給成年人的書》為基礎,於1960年開始陸續發表,在蘇聯及西方引起強烈反響和激烈爭議。此書被譽為蘇聯“解凍文學”的開山巨作和“歐洲的文藝史詩”。書中關於冷戰時期的描寫極為立體,這是基於作者有在冷戰期間在雙方國家的生活經歷。蘇聯其他人沒有寫過這樣的回憶錄,因為誰也沒有他的那種閱歷。在20世紀上半葉中,他接觸了各式各樣的人士,其中既有藝術家,作家,例如畢卡索,馬蒂斯,海明威,阿尼托爾斯泰,馬雅可夫斯基,葉賽寧,也有很多社會活動家和政治人士,見證了20世紀上半葉的歐洲的幾乎所有關鍵事件。他對史達林的個人崇拜早有不滿,牽扯進了醫生事件,幸虧史達林在有可能簽發逮捕令前就病亡了,伊利亞愛倫堡才幸運的逃過一劫。1967年8月31日,愛倫堡在莫斯科病逝。