概述

伊散德爾瓦納戰役

伊散德爾瓦納戰役伊散德爾瓦納發生的戰鬥並不大,在政治上或軍事上它也沒有任何重要意義。但是,它卻是一首被後人大加讚美,引以為榮的史詩。數以百計年輕的英國人和數以千計年輕的祖魯人,本來可以相安無事地生活在一起,卻壯烈地戰死在那肅穆的山丘腳下布滿石塊的平原上。

歷史過程

祖魯人本來是一個比較弱小的班圖人部族,直到19世紀初,一位名叫沙卡的特別殘忍兇惡的酋長把他們聯合成一個主要以迷信和黷武主義為基礎的民族,他自己便成為他們的第一位國王。他們是一個非常優秀的民族,精明強悍,行動敏捷,守紀律,同時又異常英勇,這些素質使他們成為能攻善戰的戰士。他們實行的是普遍義務兵役制,青年男子在年紀很輕的時候就要應徵入伍,住在有柵欄防護的軍事村落里。在那裡,他們未經國王的同意不準結婚,所以,男人們常到40歲的時候才結婚。男人們按年齡大小分組,編入各團。各團常常有一小部分(通常不到10%)年紀很大的武士,例如,在沙卡的尤西克塞皮團,有2000人年齡在30到80歲之間。

儘管人們能夠相當精確地了解參加伊散德爾瓦納之戰的士兵和團隊的數量,但是,當時這個王國部隊的總兵力卻缺乏可靠的記載。人們通常認為,由年齡在60歲以下的武士組成團有26個,共約4萬人,另有由年齡較大的士兵組成的7個團,儘管少數幾個團是由不同年齡組的武士組成的。他們使用的主要武器是細長木柄標槍。短柄標槍是用來作近距離刺殺的。士兵們左手拿著一支(有時是兩支)大一些的標槍。用一個堅固的牛皮盾作掩護,執盾者差不多可得到充分的保護。標槍投擲的距離常可達到70碼,真令人難以置信。部隊中還有許多滑膛槍和來福槍,數量也許多達1.5萬支,但是,命中精度較高的槍枝不到2000支。他們的槍法很差。

每個團在盾牌或頭飾上都有自己的識別標記,由首席酋長指揮,他手下有一名副指揮官,稱之為第二酋長。每個團分成左右兩翼,以下分成連隊。他們沒有什麼公認的操課動作,但是卻演練一些有用的隊形。下級必須絕對服從上級。戰術很簡單,但是卻極其有效。在進攻中,武士部隊分成兩翼(或稱“兩角”)和一個“胸膛”。“兩角”的任務是以巨大的鉗形動作包圍敵人的兩側。在這個機動動作完成的時候,由許多行列組成的“胸膛”便向前推進,殺傷敵人。這個國家的大部分地區都崎嶇不平,但這些行動敏捷的祖魯人跑得比馬都快,而且他們在家鄉那些山坡高地和懸崖峭壁上的隱蔽能力令人讚嘆。他們輕裝前進,事實上不需要什麼給養供應部門。

沙卡專橫跋扈,遠近聞名,而且也很有威信。1823年之前,他是現在被稱之為納塔爾的一大片土地的主人。但是,在1828年,他的兄弟丁岡把他殺了,自己當上了國王。丁岡與沙卡一樣殘忍,甚至更為剛愎自用。1837年,他答應給布爾人一片土地作為其協助作戰的報答。1838年2月任務完成後,布爾人派一個代表團到王室村落去核批這項拓居條約時,丁岡卻把整個代表團都給殺了。這種卑鄙的行為並沒有逃脫懲罰。儘管布爾人後來又在祖魯人的手中遭到慘敗,但是布爾人在1840年取得了一場決定性的勝利。接著,他們就支持丁岡的同父異母兄弟姆潘德把丁岡趕過蓬戈拉河,趕到了史瓦濟蘭境內。不久,丁岡就在那裡被刺殺了,這大概是史瓦濟蘭人幹的;姆潘德從1840年至1873年在位執政,起初是布爾人的封臣,後來在1843年英國人併吞了納塔爾後,又臣服英國。他體弱多病,但是脾氣很隨和。1857年,他的兒子塞奇瓦約接過了王國的統治權,他的有效統治從此便結束了。

塞奇瓦約在1856年與他的兄弟同室操戈,並把他殺了,此後不久他就被確立為姆潘德的王位繼承人。他是祖魯人的第四位國王,毫無疑問,他比前幾任國王都能幹。他聰明能幹,治國有方,深受人民的愛戴,而且總的來說也很公正。但是,在他的身上,經常有光明和黑暗這兩種力量在鬥爭,因為他在某些場合下可能不那么光明正大,而且極其殘忍。在他的加冕典禮上,代表英國政府的西奧菲勒斯·謝普斯通爵士曾設法讓他答應實施仁政,但是,塞奇瓦約卻很難信守諾言。他的主要任務是加強和擴充這支由其叔伯父創建的,已經很強大的軍隊,而且他發現他很難抗拒這台強大的軍事機器向他施加的要其採取行動的壓力。不過,卻沒有什麼證據表明他曾打算入侵納塔爾。

但是,英國人的想法不一樣,毫無疑問,白人殖民主義者不信任在其邊界另一側的這個強大的黑人鄰國。此外,祖魯蘭是一片富饒肥沃的土地,很有占領的價值。英國人已於1806年占領了開普敦,不久又同在那裡生活了150多年的荷裔布爾人發生了衝突。廢除奴隸制(該舉嚴重地影響了他們的經濟)以及其它一些措施,導致了1835年開始的大遷徒。不久布爾人遭到了巴蘇陀人和馬塔貝萊人的頑強抵抗。後者是同祖魯人有血緣關係的民族,受沙卡手下的一位將軍莫西利卡齊的統治,是特別難對付的敵人。但是,布爾人的突擊隊卻擅長這種戰鬥,經過幾場惡仗之後,他們把這些土著人趕到北面,並在後來稱為奧蘭治自由邦和德蘭士瓦共和國的地區確立了自己的統治。

不過,他們並沒有因此而感到完全滿足。他們翻過德雷肯斯山脈進入納塔爾,尋找更大的地盤。在這裡與丁岡發生了前面提到的糾紛之後,他們建立了另一個獨立的共和國。這並不符合英國政府的心意。因此,英國政府向德班派去了部隊,布爾人便撤退了。根據1852年簽訂的一項條約,英國人承認布爾人在奧蘭治自由邦和德蘭士瓦實行的獨立,祖魯王國的邊界也因此而被確定下來。在以後的20多年中,大家相安無事。但是,在1877年,英國人出於經濟和軍事上的種種考慮,吞併了德蘭士瓦。如果祖魯人要擴大地盤,就勢必損害英國人的利益。1877年被任命為開普敦領地總督的巴特爾·弗里爾爵士不久便相信,他們正是要在損害英國人利益的情況下擴大地盤。

弗里爾是一位很有獻身精神、聰明能幹的殖民地總督。他曾經長期在印度任職,而且幹得很出色。他在印度曾擔任過孟買省省長和總督顧問班子成員。殖民大臣卡那封伯爵非常希望他推行某種形式的聯邦,但是,英國吞併德蘭士瓦引起的敵視態度使這種想法在當時不可能實現。因此,弗里爾把精力集中在土著人的事務上。他到達開普敦時,那裡正好發生了一些亂子:第九次所謂卡菲爾人戰爭正在進行,發生了嚴重的旱災,布爾領地上不止一次地爆發了土著人起義。弗里爾堅決主張英國享有至高無上的權力,主張必須讓土著人擺脫野蠻愚昧和腐敗的統治,並同饑荒和疾病作鬥爭。這些都是令人佩服的想法,但是,卻很少得到土著人的回響,因為他們很保守而且非常重視獨立性。不過,弗里爾當時更為關心的是,通過發動一次先發制人的打擊來制止一場想像中的,被他稱之為塞奇瓦約的“禁慾的殺人機器”發動的入侵威脅。

1878年這一年中,他不斷向殖民大臣上書:為了保護納塔爾的殖民主義者,為了結束自相殘殺的戰爭和祭神屠殺,必須迫使祖魯人就範。不過,英國政府迫切希望避免戰爭,因此指示弗里爾要竭盡全力同塞奇瓦約達成一項和平友好的解決辦法。但是,南非遠離倫敦,弗里爾因此認為,作為現場的主官,他最了解情況,而且局勢也要求他採取迅速果斷的行動。

祖魯人和布爾人因祖魯蘭西北部的一大片領土發生過嚴重的爭端,英國人吞併德蘭士瓦之後,就把這個爭執接過來了。弗里爾提議並經塞奇瓦約同意,把這起爭端事件提交給由弗里爾指派的成員組成的一個邊界委員會解決。使他大為懊惱的是,這個委員會竟在1878年年底作出了有利於祖魯人的裁決,弗里爾必須把土地歸還給祖魯人。但是,他在當年12月11日交給塞奇瓦約的一項聲明中,卻給這項裁決附加了一些不能接受的限制條件,而且還發出了一份必須在20天內照辦的最後通牒。這份最後通牒分成兩個部分:第一部分要求交出一些邊境入侵者(主要指一位老年酋長西拉約的幾個兒子,他們侵入了英國領地,抓走了他們父親的那個與人通姦的妻子);第二部分中有一個條款要求解散祖魯人的軍隊。弗里爾知道,塞奇瓦約答應第一項要求的可能性不大。至於第二項要求,他是絕對不會答應的。

這份最後通牒的截止日期是12月31日。1879年1月2日,巴特爾·弗里爾爵士發出了一份最後通知書,共11點,說明了他為什麼必須入侵祖魯領地的原因。在這份多少有點偽善的檔案的結尾部分,有一句為人所熟悉的但顯然是言不由衷的,甚至是自欺欺人的話:“英國政府同祖魯民族並沒有什麼不和……”。1月11日(確定的最後期限),一支英國軍隊渡過了布法羅河和圖蓋拉河,發動了一場戰爭,要消滅“英國政府同其沒有什麼不和”的那個民族。

指揮這支部隊進行這場許多人都認為沒有必要的戰爭的,是勳爵切姆斯福德中將。那時他52歲,是19世紀中葉標準的英國將軍。他講究禮貌,有膽量,待人處事光明磊落,對上忠誠,對部下寬厚,確實是一個文明國家各種美德的體現者;但不幸的是,他根本不是一個能幹的將軍。他在克里米亞戰爭中擔任下級軍官,在馬格達拉戰鬥中擔任內皮爾的參謀人員,都表現突出。但是,他擔任高級指揮職務後尚未經過實戰考驗。儘管他勤奮刻苦,小心謹慎,但他卻沒有表現出一位偉大的指揮官應有的才能。他有時優柔寡斷,但這時卻象弗里爾一樣,毅然決然地認為必須入侵祖魯蘭,而且又和弗里爾一樣,低估了敵人的作戰技能和決心。

切姆斯福德的計畫是用3支主力縱隊在開闊的正面(200多英里)發起進攻,驅趕祖魯人,並向塞奇瓦約的首都烏倫迪合圍。他認為如果只用一支實力強大的縱隊直取烏倫迪,則很可能冒讓祖魯軍隊或其一部分跑到他的背後襲擊納塔爾的危險。右翼(第1)縱隊由皮爾遜上校指揮,任務是在圖蓋拉河下遊河口渡河,第一個目標是襲擊埃紹韋。中央(第3)縱隊由格林上校率領,在羅克渡口渡河,向東推進,越過邊境並同鄰近的2個縱隊保持聯繫。切姆斯福德勳爵及其參謀人員隨該縱隊前進。左翼(第4)縱隊由伍德上校率領,從烏得勒支方向向東南開進並渡過布拉德河。第四個(第2)縱隊由鄧福德上校指揮,開始時在圖蓋拉河中游的克蘭茲科普留守,保衛邊境地區;與此同時,第五個縱隊留守在蓬戈拉河的呂納貝格。

前4個縱隊的兵力分別為4750人,3871人,4709人和2278人,總共15608名官兵,756名趕車工,110匹馬和285輛四輪貨車。這幾支縱隊的編制情況大致都差不多,只是鄧福德上校的第2縱隊有些例外,它有一支火箭連,幾乎全部是由土著人組成的。格林上校的第3縱隊是主要參加伊散德爾瓦納戰鬥的一支部隊,它有6名參謀軍官,轄皇家陸軍第5旅納塔爾炮兵(哈尼斯中校指揮),第24步兵團第1營(普萊恩中校指揮),第24步兵團第2營(德加徹中校指揮),第1騎步兵中隊(拉塞爾中校指揮),納塔爾騎警隊(達特內爾少校指揮,後來轉屬司令部),納塔爾馬槍騎兵隊(謝普斯通上尉指揮),紐卡斯爾騎兵步槍連(布雷茲特里特上尉指揮),布法羅邊防警衛隊(史密斯上尉指揮),納塔爾土著人分隊第3團第1營和第2營(分別由漢密爾頓-布朗和朗斯代爾指揮),還有納塔爾土著人先鋒團第1連。這個縱隊中皇家和殖民地部隊共1747人,土著人共有2866人,還有嚮導以及受僱負責220輛四輪貨車和82輛二輪車的趕車工。

僅從數字看,切姆斯福德指揮的是一支強大的部隊,其中大部分人極其英勇,但一些土著人部隊卻不夠理想。鄧福德的巴蘇陀人表現很出色,但是,納塔爾的祖魯人在某些情況下卻不可靠(也許是可以理解的),他們對不明智地強加給他們的嚴格的隊形和訓練很不習慣。切姆斯福德費了九牛二虎之力來組織和管理這支部隊,發布的規定幾乎包括可能發生的每一種情況。但令人遺憾的是,沒有一支縱隊始終如一地認真執行這些規定。切姆斯福德本人一直向布爾人指揮官了解祖魯人的各種情況,但是對這些情況卻沒有給予應有的注意。

塞奇瓦約和他的伯父沙卡不一樣,他不是一個名副其實的武士,並沒有親自統率過部隊。但是,他擁有絕對的權威,嚴格禁止自己的部隊打第一槍。他動員了他的整個軍隊。各團都集結在王家村落。他並沒有為他們制訂什麼計畫。酋長們必須伺機而動,絕對不得擅自越過邊界,但是要把入侵者趕出自己的家園,而且要儘可能採用突然襲擊和伏擊戰的方法。當切姆斯福德的部隊於1879年1月11日越過祖魯邊界的時候,塞奇瓦約的武士們就準備進行決戰了。

關於第1和第4縱隊的情況,本文將在以後作簡要介紹。伊散德爾瓦納戰鬥只涉及第3縱隊及第2縱隊的一部分。同敵人的第一場遭遇戰發生在1月12日清晨,在河東約6英里的地方。當時,第24步兵團第1營加上一支土著人分隊,同一部分從附近峭壁上趕來保衛西拉約(他的兒子們引起了這場麻煩)的村落的祖魯人進行了交戰。此仗並沒有打多久,祖魯人就被趕走了,並損失了30人。然後,該營燒毀了村落,搶走了500頭牲口。第3縱隊在這裡停留7天,把功夫花在修路上,以便讓四輪貨車通行。道路充其量也是很不平整的,由於暴風雨持續不斷,排水和修路工作變得十分困難。

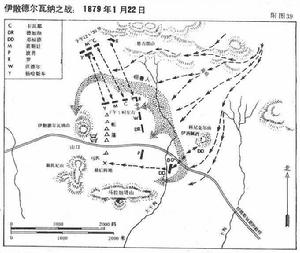

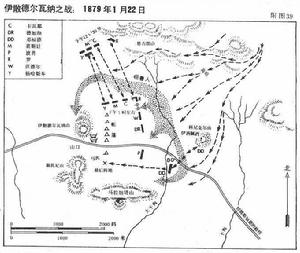

當修路工作正在進行的時候,切姆斯福德和他的參謀人員便向前行進,選擇下一個宿營地。他們選擇的宿營地緊挨著形狀奇特的伊散德爾瓦納山。這座山山體狹長,山頂平坦,山壁陡峭,比周圍的平地高出500英尺,南北走向,山頂長約300碼,有一個山口或隘口,同南邊小一些的一座叫斯托尼的山丘相連線。唯一有可能通四輪貨車的道路便經過這個山口,因為其他地方路面破損嚴重,高低不平。這座山丘的東面,地勢平緩傾斜,下面是一條正好與高地平行的無水峽谷。再向前,是一片寬約4英里,東西長約8英里的平原。往南,便是一片相當寬的開闊地,延伸到馬拉加塔山。但是在北邊,這塊平原卻在恩古圖山的山腳下突然消失。恩古圖山同伊散德爾瓦納山一樣高,它們的最近距離只有2000碼。

宿營地安排在伊散德爾瓦納山最東面的高地上,這樣,山就可以作為其後方防衛的依託。這座山形狀奇特,第24團的官兵們感到它的形狀象是作為他們團徽章的斯芬克斯。這場戰鬥的主要一幕不久將在這座雄偉的山崗附近和布滿亂石的高地上展開。切姆斯福德因為選擇了這裡面受到指責:北面的山離他太近,肯定使人不舒服,卻為敵人提供了充足的隱蔽藏身之處。但是,這裡也有其優點,只要有恰當的保衛措施,其理想程度不此周圍任何其他地方差。

大部分部隊都是在1月20日中午到達宿營地的,儘管一些四輪貨車由於牛疲勞不堪而不得不留在1英里以外的地方。宿營地從左到右依次為:納塔爾土著人分隊2個營,第24團第2營,炮兵,騎兵和第24團第1營。沒有人下令挖壕溝設防或用貨車把宿營地圍成車陣,儘管幾天以前攻占西拉約的村落時,一位布爾人指揮官就曾認真地建議切姆斯福德要採取這樣的措施。在設立宿營地的時候,切姆斯福德同一個警衛向東南方向實施偵察,因為據報告那裡有祖魯人的一個據點。但是,他什麼也沒有發現,於是便於下午6時30分返回。

不過,那天傍晚當他接到在東南方向出現一個祖魯武士團隊的進一步報告後,他便決定在第二天派出大批人員進行偵察。共出動了三支部隊:由朗斯代爾指揮的納塔爾土著人分隊的2個營,凌晨4時30分離開宿營地,去馬拉加塔山南側執行任務;1小時之後,由達特內爾少校率領的150名騎警出發,任務是沿著切姆斯福德前一天走過的路線進行偵察;其後,一小隊騎馬步兵前往伊西佩西山進行了短促偵察。

這天下午早些時候,切姆斯福德在宿營地收到一份報告,內容是達特內爾已同朗斯代爾取得聯繫,儘管他的部隊遇到了幾百名祖魯人,但他們很快就被打跑了。但是在下午4時,正當切姆斯福德同格林騎馬查看幾個前沿騎哨時,達特內爾又送來報告說,在他正前方的山裡出現了祖魯人的一支大部隊。因為當天時間太晚了,他無法採取行動,因此他打算先露營,到第二天再進行戰鬥。同時他詢問,能否向朗斯代爾和他的部隊運送食品和毯子?切姆斯福德答應了他的要求,但是他自然非常生氣,因為給達特內爾的命令是實施偵察後返回,而不是留在那裡進行戰鬥。

22日凌晨1時30分,切姆斯福德被人叫醒,閱讀了達特內爾的另一份報告,感到更為惱火。報告說祖魯人的部隊太強大,他對付不了,要求立即給予增援。儘管事實證明這個情報不正確,因為這些祖魯人是前去同主力部隊會師的一支小部隊,但是,它的確證實了早些時候的報告:烏姆西喬團準備在伊西佩西山附近集結。切姆斯福德下令增援部隊作好準備,天一亮就由格林上校率隊出發。增援部隊中有第24團第2營的6個連、騎馬步兵中隊、哈尼斯上校的4門火炮以及納塔爾土著人輕工兵部隊。切姆斯福德將隨同前往,因為無論如何他都要偵察下一個宿營地。

這樣,這個宿營地里只留下一支歐洲人和土著人組成的混合部隊,包括2門火炮和70名炮手在內,共有1200餘人,其中歐洲人為800餘人,由普萊恩中校指揮。不過,切姆斯福德在離開宿營地之前,曾命令鄧福德上校(他同他的第2縱隊部分人馬留在羅克渡口)率所屬5支巴蘇陀騎兵部隊、火箭連、納塔爾土著分隊第1團的2個連隊以及10輛四輪貨車前往宿營地。這些部隊於當天上午9時46分抵達伊散德爾瓦納。當時,宿營地內一片平靜。

格林的增援部隊在切姆斯福德及其參媒人員的陪同下,於當天上午6時30分到達達特內爾的陣地上。接著發生的令人奇怪的一連串互相聯繫的事件,錯誤和誤解,對這場不久將吞沒伊散德爾瓦納宿營地的災難有著肯定的(儘管不是直接的)關係。達特內爾和(指揮騎馬步兵的)拉塞爾這兩位校官帶上4門火炮按命令向前開進,目的是查明前一天夜裡所看見的祖魯部隊的配置和實力。他們打了一場追擊戰,因為祖魯人的這支小部隊似乎很想牽著他們跑。儘管他們打死了80餘名祖魯人,他們並沒有取得什麼勝利。

在切姆斯福德等人離開的時候,普萊恩於上午8時5分給他發了一份報告,切姆斯福德於上午9時收到了這一報告。普萊恩得到一個騎哨的報告說,祖魯人的一支大部隊正從恩古圖山方向向宿營地推進。切姆斯福德仍然認為他正面的才是敵人的主力武士部隊,因此,他很難相信這個情況。但他派副官海軍旅的米爾恩中尉到一塊高地上進行觀察;在那兒,他通過高倍望遠鏡可以看見宿營地。米爾恩報告說似乎一切都正常,帳篷仍然立在那裡。這是一個重要因素,因為遇到危險時是要拆除帳篷的。

普萊恩的報告並沒有向他暗示情況的緊迫性,而且也是個二手情報。切姆斯福德剛派漢密爾頓-布朗率領他的納塔爾土著人分隊的一個營回去協助普萊恩拔營啟程,不管怎么說,鄧福德的人此時應該趕到伊散德爾瓦納了。讓部隊返回宿營地至少要用3個小時,而且切姆斯福德並沒有忘記他的主要目標是烏倫迪,他的直接目標是讓這支縱隊趕到下一個宿營地。因此,他決定繼續前進。要是他返回的話,他本來是有可能及時趕到解救這個宿營地的。這樣,也就不會發生羅克渡口之戰了,許多英勇的行為也就不會出現。但是,這不能被看成是一個錯誤的決定,因為在當時的情況下,任何一個指揮官都會象他那樣做。

由於達特內爾和拉塞爾的部隊無法迫使敵人進行決戰,切姆斯福德便命令他們後撤;整個部隊,除火炮外,均向打算在曼蓋尼河源頭處設立的新宿營地前進。現在的時間約為12時30分。人們可以清楚地聽到從原宿營地方向傳來的槍炮聲。這時,切姆斯福德親自騎馬到附近的一個山樑上,他通過望遠鏡可以看見宿營地的帳篷依然立在那裡。在槍炮聲平靜下來的時候,他想必定是普萊恩擊退了一小股武士部隊,因此也就沒有理由大驚小怪了。但是,離宿營地比較近的部隊不久就產生了另外的想法。

由於地形的原因,在趕往新的宿營地的途中,哈尼斯上校帶著他的火炮往回走了2英里。正當往回走的時候,他們聽到伊散德爾瓦納方向傳來槍炮聲,看到在他們和原宿營地之間有一大隊土著人。原來這些人來自漢密爾頓-布朗的部隊,正在趕回宿營地去,他們要求哈尼斯同他們立即會合,因為他們相信宿營地已被包圍了,而且即將被占領。切姆斯福德的高級副官戈塞特少校當時正和哈尼斯一起趕路,他強烈建議哈尼斯執行自己原來受領的命令去同切姆斯福德重新會合,因為他認為漢密爾頓-布朗的報告是誇大其詞。但是,哈尼斯卻不聽他的勸告。於是,戈塞特騎馬回到了切姆斯福德的身邊。他是否向切姆斯福德或者他的參謀克里洛克上校報告了漢密爾頓-布朗迫切請求援兵的情況,這是值得懷疑的。但是,不論怎么說,他給哈尼斯帶回去的命令是讓其調頭趕往新的宿營地。

漢密爾頓-布朗在其部隊被哈尼斯發現之前已經給切姆斯福德發了兩份緊急報告,這兩份報告差不多是在戈塞特可能輕描淡寫地向切姆斯福德作匯報時送到他手裡的。切姆斯福德仍然不相信宿營地會有這么嚴重的事情出現。但是,他仍決定騎馬回去親自查看真實情況。他是於下午2時左右出發的,帶了拉塞爾的騎馬步兵作警衛。過了1個半小時之後,他遇到了漢密爾頓-布朗的營,因為該營的土著人士兵在無援軍的情況下,拒絕再往前走。因此,他命令他們整隊跟在騎馬步兵後面。幾分鐘以後,嚇破了膽的朗斯代爾指揮官策馬而來。他是在偵察馬拉加塔山的時候脫離自己的部隊的。他身體不舒服,由著他的馬把他帶回宿營地的飼料桶。他昏昏沉沉地打了一會盹兒,醒來才發現自己到了宿營地,周圍竟是一片被殺害的黑人和白人的屍體,白人的屍體都被開膛破肚了。他立即撥轉馬頭,只是由於他策趕那精疲力盡的馬逃命,才免於一死。

對於部下九死一生的經歷,切姆斯福德似乎完全無動於衷,因為他們一行差不多可以看見宿營地了。他簡直不能相信,居然會發生這樣的災難。他立即命令格林的部隊返回,並同漢密爾頓-布朗的納塔爾土著人分隊一起成戰鬥隊形,向前推進到離宿營地3英里以內的地方,在那裡等候格林的到達。當他到達這片被蹂躪的宿營地的時候,夜色已經把這片恐怖的情景遮蓋起來了。

那么,伊散德爾瓦納究竟發生了什麼事情?原來,鄧福德一到達便從普萊恩的手中接過了指揮權(憑的是資歷,如果不是根據直接命令的話——人們對他是根據命令接過指揮權的說法有些懷疑)。鄧福德1848年進入皇家工兵部隊服役,在30年服役期中積累了許多同土著人部隊交往的經驗,他非常尊重土著人部隊,土著人部隊也很尊重他。他是一位傑出的戰士,有能力而且特別勇敢,但是他喜歡自行其事,討厭人家不讓他參加戰鬥。他在克朗斯科普時曾率第2縱隊獨立行動,使那位通常很溫和的切姆斯福德非常生氣,對他進行了嚴厲的訓斥。因此,有些人後來斷言,鄧福德在伊散德爾瓦納的行動至少是這場災難發生的部分原因。

當然,普萊恩是會問鄧福德報告在他抵達前的2小時有人看見東北方向有祖魯人的情況的,而且這可能促使他在宿營地前不遠的地方派兵布防。在此之前,他已經命令一支巴蘇陀人部隊回去保衛尚未到達的四輪貨車,而且還派2支部隊在左側向恩古圖山方向實施偵察。與此同時,他本人同餘下的2支巴蘇陀人部隊、火箭連和納塔爾土著人分隊第1團的1個連向平原推進。他曾要求普萊恩借給他2個英國連來加強自己的實力。但是,普萊恩沒有同意,並提醒鄧福德說,上級的命令是保衛宿營地,部隊如此分散已經很危險了。鄧福德並沒有強求他。但是,在離開之前,他命令由卡瓦耶率領的第24團第1營的1個連前往宿營地以北的一座高約1500碼的高地,而在上午8時警報之後做好戰鬥準備的其他部隊卻被解除了戒備狀態。

鄧福德率部隊策馬東行,來到一座叫科尼克爾山的南面。在此之前,他已經派了一些巴蘇陀人爬上高地,進行偵察。他的部隊起初看到的只是一群牛,就想把它們圍捕起來。但是,在他們走上山樑的時候,他們非常吃驚地發現,在下面的山谷里有一大群祖魯人。這些人完全成戰鬥隊形,正在休息,然而還有一大群人正在向北移動。這是祖魯人的主力武士部隊,下屬各團正在悄悄地,巧妙地進入陣地,準備在第二天發動進攻。既然已經暴露,他們就不可能實施突然襲擊了,於是烏維團——幾乎肯定沒有接到命令——倉促進攻,其他團也跟著幹起來了。

離宿營地約4英里處的鄧福德此時位於正在巡邏的巴蘇陀人的側前方。然而他已經不需要他們向他報警了,因為此時他可以看見祖魯武士部隊“左角”的巨大人浪正在山樑上翻動。首先承受祖魯人強烈攻擊波的是那支被拋在後頭的火箭連。他們很英勇,想方設法發射火箭。但是只發射了一枚火箭,一隊祖魯人就撲了上來,在肉搏戰中,除4人外,火箭連連長拉塞爾少校和他的部下全部陣亡,火箭炮也只得拋棄了。與始同時,鄧福德及其部隊奪路返回位於宿營地前800余碼的無水峽谷。他們大約是在祖魯人的各個團向宿營地合攏的時候(下午12時30分左右)到達那裡的。

人們對鄧福德的指責,是他從普萊恩手中接過指揮權的時候,就違背了普萊恩從切姆斯福德那裡收到的命令,對於這個命令他本來應該自動服從的。他的做法分散了普萊恩掌握的兵力(普萊恩必須在前沿部隊受到攻擊時派2個連擊保衛他們)。他離開宿營地以及後來的撤退,在防線的右側,即在他的部隊和波普中尉的部隊之間造成了一個很大的缺口,而且他過早地同祖魯人進行交戰使他們的進攻時間提前了12個小時以上。

毫無疑問,鄧福德犯有不服從命令的罪過,切姆斯福德也主要以此為自己進行辯解。這肯定使普萊恩的任務更難完成。但是,就這件事本身來說,它幾乎是不可能影響到戰鬥的結局的。因為如果祖魯人相信凶兆,確實是按預定的時間在23日凌晨發動進攻的話,他們的進攻會同樣具有破壞力,而且很可能會結束得更快,因為切姆斯福德的部隊在遭到進攻時正在拔營。

普萊恩首先是從顧問喬治·謝普斯通上尉那裡得知發生了嚴重麻煩的,因為謝普斯通是隨羅中尉的巴蘇陀部隊行動的。這支部隊在離宿營地三四英里處的高地上進行偵察時追擊了一隊放牛的祖魯人。結果他們同鄧福德的部隊一樣,都發現自己幾乎突然站在一大群正向宿營地徑直前進的敵人的上面,而其他祖魯人(“右角”)正在向後方迂迴。羅和卡瓦耶兩位中尉向後退卻。但是,卡瓦耶的連隊同敵人的“右角”進行了遠距離的交戰。就在切姆斯福德下命令拔營的同時,謝普斯通帶回了這個使人驚恐的訊息。很明顯,切姆斯福德的命令不可能執行了。但是,普萊恩猶豫了一陣之後(因為他的部隊已經分散,處境非常危險),同意從自己的營(第24團第1營)里抽出2個連隊,分別由莫斯廷上尉和揚哈斯本上尉指揮去支援羅和卡瓦耶的部隊。宿營地又一次非常倉促地進入了戰鬥準備,那些不擔負警戒任務的部隊奉命在離帳篷500碼左右的地方構築了一道面向東北和正東方向的防線。

祖魯人採用了他們通常使用的戰術,即以“胸膛”(主力)向前推進,“兩角”同時包抄進攻,企圖從伊散德爾瓦納山路西面和南面兩個方向包圍宿營地。位於前沿的2個英軍連隊以及羅中尉指揮的土著人部隊,以準確的齊射射擊衝過來的祖魯武士,暫時阻止了他們的攻勢;但是,部隊受到的壓力太大了,而且有時彈藥需要裝填補充。因此,他們就在在其後面不遠的陣地上進行防守的揚哈斯本連隊的有力支援下撤了下來,同宿營地前的部隊會合。

現在,宿營地形成了一道直角形防線。最北面從左到右,依次為揚哈斯本、莫斯廷和卡瓦耶等人的部隊,在他們的右邊形成支點的是納塔爾土著人分隊第1營(羅的部隊剛剛撤到那兒去)。納塔爾土著人分隊的南面是炮兵,接著是第24團第1營沃德爾上尉和德加徹上尉的2個連以及第24團第2營波普中尉的連,他們都是面東排列。在鄧福德的部隊退守到防線之前,右側是由納塔爾騎警防守的。帳篷和四輪貨車就留在離這些部隊後方不遠的地方。這條防線長約300碼,要用它來抵擋準備包圍宿營地的那黑壓壓一片的祖魯人,力量真是太單薄了。

就在普萊恩的部隊準備迎戰祖魯部隊以烏姆西喬團和諾肯克團為中央、以昂迪團和諾德溫古團為左翼發起的第一個衝擊波的時候,鄧福德的部隊正在那條陡壁峽谷里同恩戈巴馬霍西團進行殊死搏鬥。這裡的地形特徵使他的部隊得到了相當程度的保護。不久,峽谷前面的土地上到處都留下了祖魯人的屍體;但是鄧福德部的彈藥打光了(他們一再提出補充彈藥的要求,但沒有得到答覆),而且敵人的“左角”似乎要切斷他部隊的退路。他意識到了這種危險性,因此把部隊撤向伊散德爾瓦納山和斯托尼山之間的高地上。到這個時候,他手下的一些土著人士兵感到支持不住,開始逃散;但是巴蘇陀人卻堅守陣地並進行了英勇的戰鬥,守衛在防線的右側,戰鬥到最後一個人。

鄧福德的部隊幾乎是在祖魯人開始雪崩似地突破防線的同時到達斯托尼山的。這些大無畏的祖魯武士,滿懷著民族的自尊心,個個都把生死置之度外,一隊接著一隊冒著訓練有素的英國士兵用2個佇列輪流進行射擊的可怕火力,沉著堅定、勇往直前地投入戰鬥。當這群祖魯人離英軍防線大約有200碼的時候,走在前頭的縱列頃刻間猶豫起來了,因為死傷的人實在太多了。但是,就在這時,發生了兩件生死攸關的事情。一是英軍開始缺乏彈藥。四輪貨車停在後面只有幾百碼遠的地方,但英軍沒有組織起人力運送這些彈藥。就在這火力的間歇期間,祖魯人又鼓起了新的勇氣。現在他們一邊發出震耳欲聾的吶喊聲,一邊前進到標槍投擲的距離以內。這種情況並不是納塔爾土著人分隊能夠應付得了的,因為他們沒有什麼作戰經驗,而且他們自己就是祖魯人的一支。他們敗了下來,四散而逃,這就成了兩個致命的不幸事件中的第二個。

這條防線就在緊要關頭被突破了。守衛者利用剩餘的彈藥繼續射擊,兩門火炮發射了幾發沒起多大作用的炮彈;接著,短柄標槍代替了長柄標槍,刺刀代替了子彈。黑人通過兩個突破口(一個在結合部,另一個在波普和鄧福德的部隊之間)涌了進去,黑人和白人很快便混成一團,投入了一場你死我活的血腥戰鬥。戰鬥中湧現了許多可歌可泣的英勇事跡。但是只有一小批英國人活下來向人們敘述這些故事。後來,還是祖魯人自己對此作出了最高的評價,他們光明磊落地承認自己遭到了驚人的還擊,承認那些進行還擊的人具有高超的技能和勇敢精神。到下午1時30分,正好是這個武士部隊下山後的1個半小時,左右兩個“角”實際上已經會師了,這個宿營地便落入祖魯人的手中。

此時作進一步的抵抗是沒有希望的。因此一些人便設法突圍,前往距布法羅河最近的渡口。但是,地形崎嶇不平,祖魯人卻行動迅速。因此,在前往布法羅何的路上和實際渡河期間又出現了許多英勇行為。泰因穆斯·梅爾維爾中尉(第24團第1營副官)決心努力保住英軍的團旗。他帶著團旗策馬奔向河邊,躍入河中。他的馬淹死了,他也被河水沖走了。後來,他得到希金森中尉的幫助時,手中仍抓住團旗不放。他是被石頭卡住的,當時他已精疲力盡。科格希爾中尉當時已安全渡過布法羅河,到了納塔爾一側。但是,當他看見梅爾維爾的處境危險時,便立即騎馬跳進湍急的河中。儘管他自己差不多因為受傷而支持不住,仍然設法把梅爾維爾救上了岸。不過,河水此時已經把梅爾維爾手中的團旗沖走了,他和科格希爾兩人累得幾乎不能動一步,不久都被祖魯人殺害了。28年以後,他們都因這種勇敢行動而被追授維多利亞十字勳章 【 註:過了一兩天,哈福德上尉(及另外兩人)從上游衝下來的亂七八糟的東西中找到了這麵團旗。該團(後來改名為南威爾斯邊民團)自豪地把這麵團旗一直扛到第一次世界大戰結束,然後這面旗就被珍藏起來了。 】 。第24團第2營的軍旗在進攻時存放在帳篷里,後來也丟了。在那些奇蹟般地死裡逃生的人中,有史密斯-多林中尉(即後來的霍勒斯爵士將軍),他是少有的幾個幸運者之一。共有1329名士兵在戰鬥中或逃生時喪命。當然,有2000名,可能還要多一些的祖魯人也戰死在這片被鮮血浸透了的土地上,另有不計其數的祖魯人驚恐萬狀地逃回了自己的村落。

那天夜裡,已經走到前頭的切姆斯福德勳爵及其部隊在戰場上露營。在他們的四周,到處都是一堆一堆血肉模糊的屍體。對這些勉強逃脫其同夥命運的人來說,這必然是一個冷酷的,令人毛骨悚然的夜晚,充滿著恐懼。天還沒有放亮,切姆斯福德已經讓這些人趕往羅克渡口了,因為誰也不知道祖魯人到哪兒去了,誰也不知道他們下一次進攻何時發起。這片平原成了一個大屠殺場,空氣中瀰漫著令人作嘔的死屍昧。但是至少在行軍的時候,部隊是不會感受到這種悲慘的恐怖氣氛的。

實際上他們前進的方向是正確的。但是,就在他們趕到羅克渡口之前,英軍歷史上壯麗的插曲之一已經發生了。一支由104名官兵(另外35人正在住院)組成的小部隊頂住了昂迪部隊4000名祖魯人的猛烈進攻。在這個漫長的夜晚,醫院和傳教站里湧現了許多偉大的英雄行為。第二天,這支小部隊便阻止了祖魯人的進攻並把他們趕了回去。

昂迪部隊是祖魯人部署在伊散德爾瓦納“右角”中的右翼團,他們的進攻方向使他們來到了伊散德爾瓦納山的西側。按估計,他們在這裡是有可能截住逃跑的英軍的。但是,大多數英軍卻走了通往布法羅河的近路,儘管道路崎嶇不平。因此,昂迪團的指揮官達布拉曼齊決定改變計畫,進攻羅克渡口處的奧斯卡堡傳教站 【 註:這違反了塞奇瓦約的命令。達布拉曼齊要不是國王的兄弟,很可能就因為不服從命令而被處死了。 】 。查德中尉是在其上級前往海爾普默卡爾的時候擔任指揮的,他沒有時間來臨時加強這些建築物的防禦,因為他們在下午4時30分就發現了祖魯人。戰鬥進行了12個小時,祖魯人不止一次地突破了防線,但都被打退了。當切姆斯福德的部隊上午7時到達的時候,院子前面躺著350多具祖魯人的屍體;與此同時,守軍中有15名士兵陣亡,另外12人受傷(其中2人後來也死了)。查德中尉以及這支由軍人和老百姓組成的混合小部隊,可能已挫敗了祖魯人對納塔爾的一次重大進攻。在這場史詩般的保衛戰中,他們作戰勇猛頑強,因此被授予維多利亞十字勳章的多達11人。

英軍在伊散德爾瓦納遭到潰敗,他們對祖魯蘭的進攻因此也暫時停止。英軍中土著人的士氣嚴重渙散,有4個營已經自行解散,因此迫切需要部隊增援,這也是英國政府終於承認的一個事實。第3縱隊撤到海爾普默卡爾,並負責那裡的防務。就在伊散德爾瓦納戰鬥發生的同一天,皮爾遜上校的第1縱隊在因耶澤恩同祖魯人的一支大部隊進行了戰鬥。在戰鬥中,他的部隊戰果出眾,使祖魯人遭受重創。第二天,他到達埃紹韋(這是他的第一個目標),可是他的縱隊卻在這裡被祖魯人的一支大部隊包圍了,直到4月3日,切姆斯福德勳爵才把他們解救出來。

伍德上校的左路縱隊(第4縱隊)遭到了兩次嚴重的失敗,但在3月份卻打了一場大勝仗。第80團的1個連負責護送一大隊滿載著給養的四輪貨車,3月12日在因通比河兩岸被祖魯人的1個團打了個措手不及,僅僅因為呂納貝格的駐軍(第5縱隊)偶然趕到,才未被殲滅。結果,有62名英軍和17名趕車工被殺。後來,切姆斯福德在去救援埃紹韋時曾命令伍德進行轉移,但伍德的縱隊卻於28日捅了有2萬左右祖魯人的“馬蜂窩”(其中就有在伊散德爾瓦納打了勝仗的幾個團)。

他把部隊一分為二,艱難地爬上陡峭的因洛巴納山。雷德弗斯·布勒上校(後來被授予維多利亞十字勳章)率領的一隊人馬,在山頂幾乎被切斷退路,12名軍官和8名士兵被打死。如果不是布勒上校指揮若定。巧妙地讓他的人下了山,這支400人的部隊就有可能全部葬身於山頂。一支武士部隊後來進攻伍德在坎布拉的宿營地,但是祖魯人的一個逃兵及時把這個訊息通知伍德,他便用四輪貨車組成一個嚴密的防禦陣地。儘管如此,祖魯人仍發動了凌厲的攻勢。在整個戰役中,這一仗打得最艱苦。不過,伍德取得的勝利也是最徹底的。

4月份,大批增援部隊趕到了,同他們一起來的還有法國的皇太子,但是,他在6月1日的一次巡邏中飲彈身亡,真是悲慘得很。切姆斯福德對這一戰役的指揮起碼說是不出色的,但他不失尊嚴地承擔了這些不幸事件的責任。伊散德爾瓦納之戰以後,他提出辭職。當時他的辭呈並沒有被接受。但這時,加尼特·沃爾斯利爵士將軍正在前來接任的途中。不過,在他到達之前,切姆斯福德設法完成了重新整飭部隊的任務,並在最後一次勝利中為他以前的過失作了一些彌補。

現在,他指揮著一支兵力達17,528人的部隊,其中英國步兵9,000人以上,英國騎兵1,190人。他們分成兩支主力縱隊,6月份開始向祖魯蘭挺進,一路行動謹慎。由克里洛克少將指揮的第1師向沿海地區推進,沒有遇到任何抵抗,長驅直入,到達鄧福德港;與此同時,由紐迪蓋特少將指揮的第2師從敦提向東,直搗塞奇瓦約在烏倫迪的老窩。

7月4日清晨,最後一仗開始了。紐迪蓋特的部隊組成了一個中空方陣向前推進,方陣由4000名英國步兵、1000名土著人步兵和12門火炮組成,還有騎兵作掩護。布勒事先選好了最適合於作戰的地形。因此,到了這個地方後,方陣停止前進,等候對方的攻擊。大約2萬名祖魯人以慣有的勇氣發起了進攻,但是,他們遭到的還擊火力使他們實在難以承受。戰鬥不到1個小時便結束了。武士部隊被打得落花流水,四散而逃,遭到了慘重的損失。英軍只有12人陣亡,88人受傷。

戰爭結束了。英國差不多損失了1000人,500萬英鎊。戰爭並沒有解決任何問題,反倒在祖魯蘭本土內以及在與布爾人的關係方面引起很多麻煩,同布爾人的糾紛直到1901年才結束。最後一場戰鬥結束之後,塞奇瓦約的村落荒無一人,6個星期之後,他就被抓住了。後來他又在一個四分五裂的王國里當了國王,但在一次內戰中被趕走了,並於1894中死去。當年他手下那些傑出的武士——裝備如此簡陋而戰鬥得那么英勇——已不再是戰爭機器的一部分了。不過,許多人在一段時間內,仍讓他們手中的長矛在激烈的自相殘殺的爭鬥中染滿了鮮血。

伊散德爾瓦納悲劇發生後不久,切姆斯福德便下令組織一個調查法庭。但是,大多數證據都已在戰場上消失,一些關鍵人員已陣亡,作戰命令和筆記本都在戰鬥中被燒掉,有的也在後來發生的搶劫中丟失了。過了相當長的時間後才找到一個筆記本,其中提到切姆斯福德命令鄧福德負責宿營地的指揮;但是,這對戰鬥的結局幾乎沒有什麼影響。切姆斯福德本人及其參謀人員和一些倖存者提供的證據,以及後來諾里斯·紐曼(《旗幟報》戰地記者)和參加戰鬥的一些祖魯人提供的補充情況,是我們研究這次戰鬥的唯一視窗。

從上述這些人員介紹的情況來看,很明顯有兩個嚴重的失誤——宿營地未採取防護措施以及彈藥沒有得到及時的補充。這實際上就決定了這支英軍部隊肯定要被消滅。如果這兩個問題能夠得到足夠的重視,祖魯人的武士部隊的進攻是完全有可能被阻止和打垮的。

第一個重要的因素是未能為宿營地提供適當的防護。沒有哪一支歐洲軍隊會象英國軍隊那樣具有在一個敵對的土著人國家裡作戰的豐富經驗。每一座營盤,不論其大小,也不論要駐紮多久,都必須有適當的防護,以免受到突然襲擊,這是不言而喻的。儘管切姆斯福德勳爵在作戰開始之前對宿營地的防衛問題作過非常全面的指示,但出於某種原因,他卻沒能設法使他的這些指示在伊散德爾瓦納宿營地得到切實的貫徹執行。此外,保羅·克魯格以及另一位有經驗的布爾人戰士曾明確地提醒過他,需要用四輪貨車圍成臨時防禦陣地,需要設法構築某種溝壕,而且需要向遠處派出偵察巡邏兵,因為祖魯人行動異常迅速而且擅長隱蔽。三個必要條件中的前兩條都被置之不理,第三條也只是部分地辦到。

用貨車構築適當的臨時防禦陣地,是一個非常有效的防禦措施。四輪貨車排成方形或圓形,車輪用鐵鏈連線在一起,其中的間隙堆滿樹枝或任何可找到的其它東西。然後就把牛和馬小心地拴在車陣內。當然,在伊散德爾瓦納是不可能構築這樣完美的車陣的,因為四輪貨車在白天得趕往羅克渡口拉給養,而第一天夜裡到達的貨車很少。但是,第二天夜裡,宿營地里有大量的貨車,而且在戰鬥打響的那天上午,讓它們離開的命令也取消了。可是,誰也沒有用它們圍作哪怕是部分的防禦陣地;貨車停在那裡,大多數車的牲口都沒有卸套,雜亂無章地停在部隊的後面。為了減輕這種疏忽大意的責任,一定會有人提出辯解說,用貨車構築一個有效的臨時防禦陣地,是一件既費時間又費勁的工作,而且切姆斯福德清楚地知道,用這些走得很慢的牛運給養,他的部隊要用近3個月的時間才能趕到烏倫迪。但是,還有其他一些防衛手段也被忽略了,或者沒有被充分利用起來。

挖掘任何形式的塹壕工事都是困難的,而且要挖也只能挖得很淺;另外,即使有時間,也找不到充足的材料構築十全十美的防線。但是,在沒有伊散德爾瓦納山作依託的山口一帶的防線是可以加強的。可以肯定,警戒哨是設了,騎兵哨也派了,但巡邏距離卻不夠遠;在夜間,除一個前哨外,其餘的崗哨都被撤到離宿營地不遠的地方。在遇到緊急情況時,通常都是首先把帳篷拆掉,因為支著賬篷會嚴重妨礙防禦。當普萊恩接到在恩古圖山里發現敵人大部隊的報告時,他卻沒有這樣做。順便說一句,這對切姆斯福德決定不回宿營地是有關係的。

當鄧福德在上午10時趕到時,他不僅帶著他的大部分部隊策馬離去,而且不顧有人報告說祖魯人在集結兵力,竟然下令第24團第1營的1個連、2個土著人連和一支巴蘇陀騎兵出去執行偵察和警戒任務,這樣就進一步分散了守軍的兵力。另一方面,他也沒有下達明確的命令來保衛宿營地。但是,他至少還是派了一個土著人步兵哨到伊散德爾瓦納山頂上去觀察敵情。這一點到目前為止也被忽略;很明顯,這是一個最好的觀察哨。

在調查法庭上以及後來的一些時間裡,有人還提出了各種各樣的藉口,諸如第一天部隊太疲勞,無法構築防禦工事;宿營地本來只是暫時作為補給站;該死的是,沒有想到附近會有祖魯人的武士部隊。這些藉口中沒有一個能為這種瀆職行為開脫罪責。切姆斯福德、普萊恩和鄧福德都應該受到不同程度的指責。尤其是鄧福德,人們總以為他非常了解祖魯人,知道祖魯人行動迅速,善於出其不意,因而一定會對他們高度警戒,採取全面的嚴密防範措施。

未能補充後備彈藥,顯然同未能形成嚴密防禦有關係。伊散德爾瓦納之戰後,祖魯酋長們曾談到,英國士兵連續不斷進行的有效齊射對他們的決心產生了巨大的影響,整個戰線曾一度動搖,有些領導人開始認為戰鬥的代價太大了。但是,當英軍火力因為缺少彈藥而減弱的時候,他們又振作起精神來了。普萊恩的部隊在四輪貨車前幾百碼的地方進行戰鬥,如果組織得當,本來是不會影響彈藥供應的,因為有許多搬運人員可運送彈藥箱,儘管防線長達300碼,運送補充彈藥比較困難。但是,即使有充足的彈藥,其結果可能同樣是失敗。因為,在持續不斷的致命火力的打擊之下,祖魯人的“胸膛”(主力)即使有可能被壓制住,但是,正在迂迴過來的兩個“角”也會把守軍擊潰的。

然而,如果普萊恩一發現有危險時就拆除帳篷,組成一道較短的防線,背後主要以山作依託來進行防守,並利用近在身邊的四輪貨車提供充足的彈藥,那么,祖魯人的進攻差不多肯定是會失敗的。這就是切姆斯福德後來說的他曾希望普萊恩去做的事情;這也許是普萊恩本來能夠做到的事情,如果他接到明確的命令而且不為困難(其中一些困難並不是他自己造成的)所困擾的話。

但是,不管防守有多么嚴密,如果得不到有效的彈藥補充,防守也是不可能堅持下去的。當時負責宿營地指揮的普萊恩必須對這個失誤承擔全部責任,因為四輪貨車上堆放著大量的成箱彈藥。不過,彈藥箱都被銅帶和6隻螺絲釘牢牢地封住。似乎只有兩位軍需官帶著螺絲刀。本來已正式申請進一步補充彈藥,但是,單據在納塔爾時就出了偏差。從火線上派回去的士兵迅速地撬砸銅封帶,但是,這也無濟於事。

在戰鬥進入自熱化的時候,發生了一起一位軍需官模範地“忠於職守”的事情:在史密斯·多林終於撬開了一個彈藥箱並企圖向非常吃緊的第24團第1營部隊趕運彈藥時,第24團第2營的軍需官卻強烈抗議他撬開了屬於他們營的一個彈藥箱,說這完全是違反規定的,因為他沒有提交申請批准單!最後,所有這些彈藥都被祖魯人拿走了,連簽名都不用簽;祖魯人還拿走了許多能使用這些彈藥的很好的步槍。

在所有這些錯誤中,情況判斷錯誤,隨第3縱隊一起投入戰鬥的高級軍官的誤解以及未能向作戰部隊提供彈藥,是最不應該的,也是最不可饒恕的錯誤。