概述

互利共生是指兩種生物生活在一起,彼此有利,兩者分開以後都不能獨立生活。例如,地衣就是真菌和苔蘚植物的共生體,地衣靠真菌的菌絲吸收養料,靠苔蘚植物的光合作用製造有機物。如果把地衣中的真菌和苔蘚植物分開,兩者都不能獨立生活。再比如白蟻和腸內鞭毛蟲的關係,也是一種互利共生關係。白蟻以木材為食,但是它本身不能消化纖維素,必須要依靠腸內鞭毛蟲分泌的消化纖維素的酶,才能將纖維素分解,分解後的產物供雙方利用。

相互關係

生物的互利共生是一種十分重要的生物間相互關係,長期以來一直是生態學家的重要研究領域。特別是近代如海底火山熱泉,人類腸道病等重要科 學發現和互利共生現象密切相關,加之內共生,同種共生,共生髮源等重要概念被套用於解釋生物的生態現象和生物的進化現象 , 並相繼被證實或被廣泛接受。迫使人們重新對生物間互利共生關係發生頻率,發生過程,主要作用進行認識,從而大大改變了對生物產生,存在和發展 基本規律的認識,也讓互利共生成為研究熱點。本文通過資料收集,整理,穿插作者的一些想法,力求立足於新學說,新證據更客觀全面的認識互利共生這種生物相互關係。

共生可以簡單的看作是生物生活在一起,相互之間直接或間接的不斷的發生某種聯繫。這類聯繫可分為: 互利共生,對相互作用這都有利。 共棲,只對一方有利,但對另一方無害。 寄生,對一方有利,對另一方有害。其中的一種:歸納總結為:互利共生指的,不同物種的 個體生活在一起,相互都收益的相互關係,在文中提到的互利共生使用較廣義的術語定義,所以此術語也可指相互離開也可正常生存的生物組合中物種間的關係,原始合作關係。

代表例子

根瘤菌與大豆互利共生關係

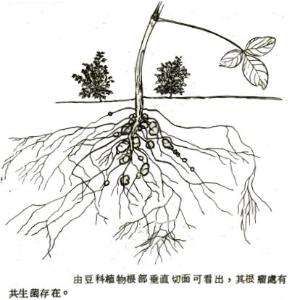

根瘤菌與大豆互利共生關係豆科植物和根瘤菌是一個共生的的實例。根瘤菌存在於土壤中,是有鞭毛的桿菌。根瘤菌與豆科植物之間有一定的寄主特異性,但不十分嚴格,例如豌豆根瘤菌能與豌豆共生,也能與蠶豆共生,但不能與大豆共生。在整個共生階段,根瘤菌被包圍在寄主質膜所形成的侵入線中,在寄主內合成固氮酶。豆血紅蛋白則系共生作用產物,具體講,植物產生球蛋白,而血紅素則由細菌合成。豆血紅蛋白存在於植物細胞的液泡中,對氧具有很強的親和力,因此對創造固氮作用所必須的厭氧條件是有利的。就這樣細菌開始固氮。在植物體內細菌有賴於植物提供能量,而類菌體只能固氮而不能利用所固定的氮。所以豆科植物供給根瘤菌碳水化合物,根瘤菌供給植物氮素養料,從而形成互利共生關係。

動物與微生物之間共生現象的例子也很多。牛、羊等反芻動物與瘤胃微生物共生就是其中的一個例子。反芻動物的瘤胃的溫度恆定、pH保持在5.8—6.8之間,瘤胃中的CO2、CH44等氣體造成無氧環境,大量的草料經過口腔後與唾液混合進入瘤胃中,為其中的微生物提供了豐富的營養物質。瘤胃微生物分解纖維素,為反芻動物提供糖類、胺基酸和維生素等營養。兩者相互依賴,互惠共生。

人和人體腸道的正常菌群之間也是共生關係。人體腸道的正常菌群在一般情況下,它們的巨大數量足以排阻和抑制外來腸道致病菌的入侵,還為人提供維生素B1、B2、B12、K、葉酸等營養物質。而人體腸道為這些微生物提供良好的棲息場所。當人長期服用廣譜抗生素致使腸道中正常菌群失調後,就會出現維生素缺乏症。

海洋生物群落中共生現象也十分普遍,如小丑魚和海葵之間;某些小蝦和海葵之間;珊瑚鱒和隆頭魚之類擔任“清潔工作”的魚之間的關係。太平洋中有一種大珊瑚──石芝,呈美麗的翠綠色,非常漂亮,這是因為其組織中共生著一種微小的海藻的緣故。

共生關係有非常重要的生態作用,據估計根瘤菌固定的氮約占生物固氮的40%。具有能夠固定氮的塊根的木本樹種,通常是最先占領貧瘠的土壤。例如在阿拉斯加,赤楊由於塊根中有共生固氮菌,故能很快占滿整個冰磧土。

惡性關係

互利共生可以有很多途徑形成:最好的例子是生活在加勒比海的一種裸鰓類動物以海葵類作為食物 , 可是在這種軟體動物吃下那些刺細胞動物後,海葵的觸手及致命的刺細胞從這種蛞蝓的背上長出 , 成為了蛞蝓的致命武器。兩種生物的組織聯繫十分緊密就像是一種生物,最不可思議的是兩者都可以正常繁殖,活像是希臘神話中的蛇髮女妖美度沙。捕食關係居然可以被轉化為生物間的互利共生,這是以往的生物學家沒有想到的。

還有在人類的歷史上微生物,寄生蟲一直是人類的頭號大敵,它和人類的惡性寄生關係產生了黑死病,傷寒等疾病並讓人無比恐懼。 20世紀抗生素和消毒劑的發明成了人類的福音,死於傳染病的人數大大減少。人們動不動就服用抗生素,還有品種多樣的打蟲藥,到處噴灑消毒劑,恨不得把這些寄生魔鬼斬盡殺絕。可是人類沒有告別病痛的困擾。關節炎,營養不良等一連串的疾病開始折磨人類,人類比以前更易受到感染。研究的結果讓人震驚,主要原因是人們現在太“乾淨”了,沒有了微生物,寄生蟲,免疫系統失去了正常工作的機會。同時,一些微生物長期和人類生活,他們的寄生副作用極小,有的甚至成為了抵禦治病菌的最有效屏障,有的還為我們提供各種我們所需的營養素,與人形成了十分密切的互利共生關係。人類的腸道就像是一個生態系統,任何一種正常生物的消失都會造成系統瓦解。各種菌株,蟲卵被開發成治療疾病的有效藥物。這一類的例子告訴生物學家, 寄生關係,捕食關係這樣的對立關係也常常可以轉化為互利共生。

重要意義

互利共生是生態系統中最重要的種間關係,生態系統無法離開互利共生關係存在:組成巨大的珊瑚礁的珊瑚綱動物和特殊的動物性綠藻動物性黃藻,共生,珊瑚蟲提供營養素, 藻類則提供各種複雜的光合作用產物,藻類分布在珊瑚蟲的組織內很難分辨藻類個體。這種共生的結果是在淺海處的珊瑚靠光合作用的幫助產生了巨大的珊瑚礁,礁體是珊瑚蟲分泌的巨大碳酸鈣岩石,石灰石,熱帶海邊的白色沙石,甚至石灰質的山峰和島嶼都是他們的傑作。但是分布在深海的珊瑚蟲失去了藻類光合作用的幫助,也同時失去了地球上最偉大的生物創造力。共生關係是珊瑚礁,這種擁有驚人的多樣性的生態系統的核心。

熱帶雨林

熱帶雨林生態系統也是建立在生物共生的基礎之上的。昆蟲,鳥類,哺乳類,很多生物為有花植物的授粉作用,種子傳播服務。植物為他們提供花蜜,果實作為回報。如果沒有生物的共生關係,大部分植物就無法生存。而以木質素,纖維素為食的各種動物其身體無法產生相應的酶, 但是他們腸道里的微生物卻為他們提供了這種能力,各種昆蟲,哺乳類的腸道中都有特別的微生物使他們不致餓死。使全世界最大量的生物資源可以被動物利用。同時各種共生於腸道之中的大量細菌產生的甲烷氣體進入到大氣中,使得甲烷這種還原性的氣體成為地球大氣的一個重要組成成分改變了大氣的化學性質。這種成分和由葉綠素產生的遠紅外波(我們在之後的章節將看到這實際上也是生物共生的結果)成為了生命的標誌,為探索外星生命提供了重要線索。

深海

深海一直被認為是生命的荒漠,但是1977年在加拉帕戈斯群島320公里的太平洋中的一處裂口的海脊附近,加爾文號上的地質學家發現水下2600米深處有一個動物密集的綠洲。有大量1米長的奇怪管蟲,身長 30厘米的蛤,還有一簇簇的貝類。以及數量極大的蟹類,魚類,在火山熱水噴口周圍聚集成很大的群落。那些管蟲十分奇怪,完全沒有消化系統,身體的前端有奇怪的羽毛狀細絲,身體中間有奇怪的結締組織團,被稱為營養體。一開始科學家完全無法理解這種生物。後來研究發現,那些細絲的作用是讓氧氣,二氧化碳進行交換,同時還把劇毒的硫化氫送到營養體中,營養體中是高密度的內共生細菌,細菌是依靠硫化氫的化能自養者。管蟲成為了噴口生態系統的生產者,它為細菌提供活動和營養的方便,細菌為它提供生活必需的碳水化合物。同樣的互利共生現象也發生在同一生態系統的其他生物上,如蛤,貝類 , 在腮上有這種共生的硫細菌,這些腹足類動物一直把他們的腹足插入熱水口,已獲得硫化氫。這種生態系統首次提示人們動物,植物,微生物之間的共生,可以開拓原來無法開拓的生境,這樣現象非常普遍,不只限於地衣等生物,互利共生常常是創造全新體制和新型生態系統的動力。