簡介

中華九大仙草

中華九大仙草唐代開元年間的《道藏》把:“石斛、天山雪蓮、三兩重的人參、百二十年的首烏、花甲之茯苓、蓯蓉、深山靈芝、海底珍珠、冬蟲夏草”並稱為中華九大仙草。

《道藏》道教書籍的總稱,包括周秦以下道家子書及六朝以來道教經典。

鐵皮石斛

中華九大仙草

中華九大仙草鐵皮石斛(學名:Dendrobium officinale Kimura et Migo),屬微子目,蘭科多年生附生草本植物。主要分布於中國浙江雁盪山。其莖入藥,屬補益藥中的補陰藥。

《神農本草》記載鐵皮石斛“主傷中、除痹、下氣、補五臟虛勞、羸瘦、強陰、久服厚腸胃”

。《本草綱目》稱鐵皮石斛有“強陰益精、厚腸胃、補內絕不足、輕身延年”之功效。莖直立,圓柱形,長9-35厘米,粗2-4毫米,不分枝,具多節,節間長1-3-1.7厘米,常在中部以上互生3-5枚葉;葉二列,紙質,長圓狀披針形,長3-4 (-7) 厘米,寬9-11 (-15) 毫米,先端鈍並且多少鉤轉,基部下延為抱莖的鞘,邊緣和中肋常帶淡紫色;葉鞘常具紫斑,老時其上緣與莖松離而張開,並且與節留下1個環狀鐵青的間隙。總狀花序常從落了葉的老莖上部發出,具2-3朵花;花序柄長5-10毫米,基部具2-3枚短鞘;花序軸回折狀彎曲,長2-4厘米;花苞片乾膜質,淺白色,卵形,長5-7毫米,先端稍鈍;花梗和子房長2-2.5厘米;萼片和花瓣黃綠色,近相似,長圓狀披針形,長約1.8厘米,寬4-5毫米,先端銳尖,具5條脈;側萼片基部較寬闊,寬約1厘米;萼囊圓錐形,長約5毫米,末端圓形;唇瓣白色,基部具1個綠色或黃色的胼胝體,卵狀披針形,比萼片稍短,中部反折,先端急尖,不裂或不明顯3裂,中部以下兩側具紫紅色條紋,邊緣多少波狀;唇盤密布細乳突狀的毛,並且在中部以上具1個紫紅色斑塊;蕊柱黃綠色,長約3毫米,先端兩側各具1個紫點;蕊柱足黃綠色帶紫紅色條紋,疏生毛;藥帽白色,長卵狀三角形,長約2.3毫米,頂端近銳尖並且2裂。花期3-6月 。

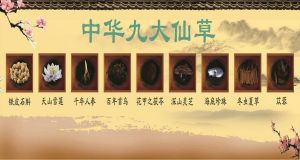

九大仙草圖片

中華九大仙草

中華九大仙草中華九大仙草排行榜

NO.1鐵皮石斛

鐵皮石斛屬氣生蘭科石斛屬植物,對生長條件要求十分苛刻,生長於參天大樹樹幹之上,或生長

於懸崖峭壁之陰處。生長成熟期為8--10年。 鐵皮石斛因其特殊的生存環境和卓著的滋補功效而

名列“中華九大仙草”之首,為千百年來歷代帝皇夢寐以來的寶物。

“九大仙草”名出唐開元年間的道家經典《道藏》。道家經典《道藏》將鐵皮石斛、天山雪蓮、

三兩重人參、百二十年首烏、花甲之茯叢、深山靈芝、海底珍珠、冬蟲夏草等列為中華九大“仙

草”。 鐵皮石斛生長於雲、貴、川、緬等地人跡罕至的懸崖峭壁上、陰面崖縫間,根不入土,

常年飽雲霧雨露滋潤,受天地之靈氣,吸日月之精華,生物習性神秘莫測。

鐵皮石斛是我國傳統的中藥材,古今學者在許多中醫中藥著作中對鐵皮石斛的藥用價值均給予肯

定,其中《神農本草》載鐵皮石斛“主傷中、除痹、下氣、補五臟虛勞、贏瘦、強陰、久服厚腸

胃”。《本草綱目》稱鐵皮石斛有“強陰益精、厚腸胃、補內絕不足、輕身延年”之功效。 石

斛及鐵皮石斛的藥用成分有:石斛鹼、石斛酮鹼、石斛胺、金釵鹼、4—羥基金釵鹼6—羥基金釵

鹼、石斛高鹼、豆甾醇類、3—羥荃—2—氧—石斛鹼、多糖、石斛寧定、石斛等。

NO.2天山雪蓮

天山雪蓮,又名“雪荷花”,當地維吾爾語稱其為“塔格依力斯”。屬菊科鳳毛菊屬多年生

草本植物。它是新疆特有的珍奇名貴中草藥;生長於天山山脈海拔4000米左右的懸崖陡壁之上、

冰漬岩縫之中;那裡氣候奇寒、終年積雪不化,一般植物根本無法生存,而雪蓮卻能在零下幾十

度的嚴寒中和空氣稀薄的缺氧環境中傲霜鬥雪、頑強生長。這種獨有的生存習性和獨特的生長環

境使其天然而稀有,並造就了它獨特的藥理作用和神奇的藥用價值,人們奉雪蓮為“百草之王”

、“藥中極品”。

雪蓮花從種子萌發到抽苔開花生長期需6-8年;最後一年七月到八月開花,其花形越大,品

質越佳。雪蓮根、莖、葉富含生物鹼、黃酮類、揮髮油、內脂、留體類、多糖及還原性物質,其

花蕾更富含微量元素和胺基酸等,具有活血通絡、散寒除濕、滋陰壯陽等功效,可治一切寒症。

關於其藥理,古代文獻中多有記載:晉《穆天子傳》雲,天子向王母求長生不老藥,王母取天山

雪蓮贈之;《柑園小識》雲其除冷痰;《四川中藥志》雲其除寒、補血、溫暖子宮,治女子月經

不調及崩漏帶下;《本草綱目》、《楚辭》、《史記》、《山海經》以及《維吾爾藥志》、《新

疆中藥手冊》中均有對雪蓮功用的記載:天山有雪蓮,生崇山之中,功能除寒壯陽、強筋舒絡,

治腰膝酸軟,為延年益壽之極品。古往今來,天山雪蓮一直是人們夢寢以求的滋補佳品。

在新疆民間,雪蓮更是家喻戶曉,習用已久。維吾爾族用其全草治療風濕性關節炎,小腹冷

痛,婦女月經不調,赤白帶等症。蒙古族用其地上部分治療結核氣喘,風濕性腰痛,婦女月經不

調,痛經,筋骨損傷等。哈薩克族用其治療產後胎衣不下,肺寒咳嗽,麻疹不透,外傷出血等病

症。

-------------------------------------------------------------------------------

------

營養成分:

現代科學研究證明,天山雪蓮含有多種對人體機能的有益成份,它能對人體起到極好

的調理和保健作用:

一、性大熱。對風濕類風濕及腎虛引起的腰膝酸痛,性功能衰退,婦女月經不調,痛

經,崩漏均有很好的療效。

二、含有豐富的蛋白質和胺基酸,可有交地調節人體酸鹼度,增強人體免疫力及抗疲

勞,抗衰老作用。

雪蓮:強筋壯陽、通經活血、暖經祛瘀、散寒除濕,主治風濕性關節炎,男性陽痿諸

症、女性宮寒腹痛、月經不調等疾病。

三、含有天然雪蓮黃硐類蘆5,雪蓮內脂、雪蓮多糖等。其防曬係數高達22DSE。因

此,可有效地保護皮膚受紫外線侵害,改善皮膚色素沉著,延緩人體衰老,使人常葆青春

雪蓮花具有生理活性的有效成分。其中傘形花內酯具有明顯的抗菌、降壓鎮靜、解痙作用;

東莨菪素具有祛風、抗炎、止痛、祛痰和抗腫瘤作用,臨床上治療喘急性慢性支氣管炎有效率為

96.6%;芹菜素具有平滑肌解痙和抗胃潰瘍作用;對羚基苯配有明顯的利膽作用。特別饒有興

趣的是雪蓮花中所含的秋水仙鹼,該成分是細胞有絲分裂的一個典型代表,能抑制癌細胞的增長

,臨床用 以治療癌症,特別對乳腺癌有一定療效,對皮膚癌、白血病和何金 氏病等亦有一定作

用。對痛風急性發作有特異功效,12-24小時 內減輕炎症並迅速止痛,長期使用可減少發作次

數。此外還具有雌 激素樣作用活性,能延長大鼠動情期和動情後期,而縮短間情期和 動請前期

。但秋水仙鹼的毒性較大,能引起噁心、食慾減退、腹脹, 嚴重者會出現腸麻痹和便秘、四肢

酸痛等副作用。由於雪蓮花中含有療效好而毒性較大的秋水仙鹼,所以民間在用雪蓮花泡酒主治

風濕性關節炎和婦科病時切不可多服。

————————————————————————————————————————

現今由於需求量大而天山上的野生雪蓮數量少,在天山之下有當地人採取人工養殖的辦法培

育。

人工培育的雪蓮花同野生的藥用價值基本一樣,只是藥效不近相同,如果有入藥,一定要分

清是用野生的還是人工養殖的,以防止藥效達不到預期效果。

野生與人工培育雪蓮的不同之處是在與花葉的色彩。

註:新鮮的雪蓮野生的由於長期生長地處於寒冷的高山之上葉子是白亮的有淡淡的光澤

;而人工養殖的雪蓮以為培育期一般只需2-3年就可以用藥葉子小而無光澤。

新鮮的雪蓮最好的儲存方法是冰放,將其與放入有冰水的箱子裡盛放,不要過度光曬。

每年7月至8月是新疆天山野生雪蓮花盛開的時節,然而每到這個時候,3000米以上雪線附近

都會有大批不法分子前來瘋狂採挖。野生雪蓮是靠種子繁育的,盜挖者將它們連根拔起,使其連

開花結籽的機會都沒有,導致天山雪蓮數量銳減。當地有關專家已一再表示,如果這種現象得不

到遏止,用不了幾年,雪蓮這種珍貴的物種就可能從地球上消失。

為了保護天山雪蓮,新疆野生動植物保護協會雪蓮保護分會在天山牧區和旅遊者中間展開了

保護雪蓮公益宣傳活動,制止濫採行為。中國科學院新疆理化技術研究所也利用克隆組培技術,

於2004年起在天山天池人工種植雪蓮,目前已經有部分雪蓮開花,有望開闢取代野生雪蓮供給藥

品市場需求的新渠道。

藏族老百姓將雪蓮花分為雄、雌兩種,據說雌的可以生吃,具有甜味,雄的帶苦味。而植物

分類學上將雪蓮分為雪蓮亞屬和雪兔子亞屬兩大類。西藏產雪蓮亞屬13種,雪兔子亞屬17種

,總計30種。

雪蓮花除產西藏外,在我國的新疆、青海、四川、雲南也有分布。各地民間將雪蓮花全草入

藥,主治雪肓、牙痛、風濕性關節炎、陽痿、月經不調、紅崩、白帶等症。印度民間還雪蓮花來

治療許多慢性病患者。如胃潰瘍、痔瘡、支氣管炎、心臟病、鼻出血和蛇咬傷等症。在藏醫藏藥

上雪蓮花作為藥物已有悠久的歷史。藏醫學文獻《月王藥珍》和《四部醫典》上都有記載。

雪蓮花具有生理活性有效成分。其中傘形花內酯具有明顯的抗菌、降壓鎮靜、解痙作用;東

莨菪素具有祛風、抗炎、止痛、祛痰和抗腫瘤作用,臨床上漢療喘急性慢性支氣管炎有效率為9

6.6%芹菜素具有平滑肌解痙和抗胃潰瘍作用;對羚基苯酮有明顯的利膽作用。特別饒有興趣

的是雪蓮花中所含的秋水仙鹼,該成分是細胞有絲分裂的一個典型代表,能抑制癌細胞的增長,

臨床用以治療癌症,特別以乳腺癌有一定療效,對皮膚癌、白血病和何金氏病等亦有一定作用。

對痛風急性發作特異功效,12—24小時內減輕炎症並迅速止痛,長期使用可減少發作次數。

此外還具有雌激素樣作用活性,能延長大鼠動情期和動情後期,而縮短間情期和動情前期。

但秋水仙鹼的毒性較大,能引起噁心、食慾減退、腹脹,嚴重者會出現腸麻痹和便秘、四肢酸痛

等副作用。由於雪蓮花中含有療效好而毒性較大的秋水仙鹼,所以民間在用雪蓮花泡酒主治風濕

性關節炎和婦科病時切不可多服。

“恥與眾草之為伍,何亭亭而獨芳!何不為人之所賞兮,深山窮谷委嚴霜?”一千多年前,

唐代邊塞詩人曾經這樣吟唱雪蓮。雪蓮,又稱雪荷花,有通經活血的效果,主要分布在新疆、青

藏高原和雲貴高原一帶。橫貫新疆中部的天山山脈,冰峰雪嶺逶迤連綿,海拔4000米以上是終年

積雪地帶,被稱為雪線,雪蓮花就生長在雪線以下海拔3000至4000米的懸崖峭壁上。由於生長環

境特殊,雪蓮三到五年才能開花結果,以往一直是一種難以人工栽培的名貴中藥材。為了拯救這

種罕見的名中藥材,2001年有商家在天山深處的一個谷地建立了良好的人工種植雪蓮的環境,於

是我們才可以吃到如此大眾化的補品。

雖然只是雪蓮花的乾製品,但它依然保留著雪蓮花的香味和一定功效,烹製的時候需要浸泡

一段時間,再連花帶水入菜,讓雪蓮花味盡現。

藥品名稱:雪蓮花

英文名:Herba Saussureae Involucratae

藥物別名:新疆雪蓮花、天山雪蓮花。

來源:為菊科植物雪蓮花Saussurea involucrata Kar.et Kir.的帶花全株。

植物形態:多年生草本,高10~30cm。莖粗壯,基部有許多棕褐色絲狀殘存葉片。葉密集

,無柄,葉片倒披針形,長10~13cm,寬2.5~4.5cm,先端漸尖,基部抱莖,邊緣有鋸齒。頭狀

花序頂生,密集;總苞片葉狀,卵形,多層,近似膜質,白色或淡綠黃色;花棕紫色,全為管狀

花。瘦果,冠毛白色,刺毛狀。花期7月。生於高山石縫、礫石和沙質河灘中。分布於新疆、青

海、甘肅。

採制:6~7月開花時採收,拔起全株,除去泥沙,晾乾。

化學成分:含芸香甙、雪蓮內酯、生物鹼、揮髮油、多糖。

功能主治:除寒,壯陽,調經,止血。用於陽痿、腰膝軟弱、婦女崩帶、月經不調、風濕

性關節炎、外傷出血。

NO.3三兩重人參

中文名:人參

中文科名:五加科

分布:黑龍江、吉林、遼寧、河北(霧靈山、都山)

人參RadixGinseng(英)Ginseng 來源為五加科植物人參Panax ginseng C。掌狀複葉輪生

莖端,一年生為l片三出複葉。二年生有1片五出複葉,以後每年遞增1片。4~6年生有3~5片五

出複葉。

現狀: 瀕危種。人參為第三紀孑遺植物,也是珍貴的中藥材,以“東北三寶”之首馳名中

外,在我國藥用歷史悠久。長期以來,由於過度採挖,資源枯竭,人參賴以生存的森林生態環境

遭到嚴重破壞,因此古代的山西上黨參早已絕滅,目前東北參也處於瀕臨絕滅的邊緣。

產地:野生人參主要產於我國吉林的長白山等地區。野生人參採挖時間一般在7月下旬至9月

間,因為這時果實成熟呈紅色,比較容易被人發現。野山人參多數用生曬的方法,把人參洗刷潔

淨後,先用硫磺熏,再在陽光下曝曬,反覆四五次,最後以炭火緩緩烘乾。功效:滋補效果很好

。

人參主要分三大類

人參是五加科植物人參的乾燥根。在我國,食用人參已有很長的歷史,早在《神農本草經》

里就將它列為上品。唐朝時人們就開始從朝鮮購入野生人參。廣州市藥材公司質管部副主任陳學

鵬中藥師向記者介紹說,中藥材行業在經營中是按人參的品質情況及產地和生長環境不同,把人

參分為野山人參、園參和高麗參3個品種。各種參裡面按照加工方法還可以細分為生曬參、紅參

和糖參等。現在最好的人參為正官庄人參。

園參

人工種植的人參一般稱為“園參”。

產地:它是人工種植的人參,多在我國吉林一帶栽種,因此又叫“吉林參”。據考在距今大

約250年的清朝,我國東北地區開始將小枝野生人參移植栽種,逐漸發展為采其種子種植,並將

人工種植的人參稱為“園參”。它的採挖時間在9月間,一般挖掘的園參都有5~7年,因為過早

挖取的話,人參漿水不足品質不佳。按製法的不同,園參又可分為紅參、糖參等多種。

紅參:把鮮參洗淨,剪去小枝根,蒸2~2.5個小時,取出烘乾或曬乾,製成紅參。紅參又分

為兩個種類。其中形態較好,蘆長、身長、側根長的是“邊條紅參”。其他的是“普通紅參”。

功效:溫補。

糖參:將洗淨的鮮參放在沸水中浸煮至六成熟左右,撈出用竹針在參身周圍刺孔,放在盆中

,倒入糖漿,浸糖24小時後衝去表皮糖漿,再曬乾或用火緩緩焙乾。功效:性平和,可以直接吃

,功效不如紅參。

高麗參

產地:和國產的人參為同一品種,只是因為產於朝鮮和韓國,故而得名。現在市場上的大多

是韓國參。採挖時通常要選擇6年以上、漿水足、身長的參條。高麗參也按製法不同分為紅參和

白參兩種。

紅參:用高溫蒸汽蒸2小時直至全熟為止,乾燥後除去參須,再壓成不規則方柱狀。功效:

溫補。

白參:多選用身短、質較次的高麗參,用沸水燙煮片刻,然後曬乾。功效:性溫和。

形態特徵

多年生草本;主根肉質,圓柱形或紡錘形,鬚根細長;根狀莖(蘆頭)短,上有莖痕(蘆碗

)和芽苞;莖單生,直立,高40~60厘米。葉為掌狀複葉,2~6枚輪生莖頂,依年齡而異:l年

生有3小葉,2年生有5小葉12枚,3年生23枚,4年生3~枚,5年生以上4~5枚,最多的6枚;小葉

3~5,中部的1片最大,卵形或橢圓形,長3~12厘米,寬1~4厘米,基部楔形,先端漸尖,邊緣

有細尖鋸齒,上面沿中脈疏被剛毛。傘形花序頂生,花小;花菩鐘形,具5齒;花瓣5,淡黃綠色

;.雄蕊5,花絲短,花葯球形;於房下位,2室,花柱1,柱頭2裂。漿果狀核果扁球形或腎形,

成熟時鮮紅色;種子2,扁圓形,黃白色。

特性

人參喜陰濕冷涼氣候,1月平均溫-23---5℃,7月平均溫20--26℃,耐寒性強,可耐-40℃低

溫,生長適宜溫度為15--25℃,要求晝夜溫差小的森林環境,積溫2000--3000℃,無霜期125--

150天,積雪20--44厘米,年降水量500--1000毫米。土壤為排水良好、疏鬆、肥沃、腐殖質層深

厚的棕色森林土或山地灰化棕色森林土,pH值5.5--6.2。多生於以紅松為主的針闊混交林或落葉

闊葉林下,鬱閉度0.7--0.8。主要樹種有紅松Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.、地錦槭Acer

mono Maxim.、糠椴Tiliamandschurica Rupr. et Maxim.、裂葉榆Ulmus laciniata (Trautv.)

Mayr 、黃檗Phellodendron amurense Rupr.、蒙古櫟Quercus mongolica Fisch.、五味子

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.、遼東蔥木Aralia elata (Miq.) Seem.等。人參通常3

年開花,5~6年結果,花期6~7月,果期7--月。

保護價值

人參是名貴補藥,久服健身延年,有很大的醫療價值和經濟價值,在我國藥用歷史約四千年

。但是,由於長期過度採挖,天然分布區縮小,以“上黨參”為代表的中原產區即山西南部、河

北南部、河南、山東西部)早已絕滅。目前,東北的野生人參也極罕見,因此,保護本種的自然

資源有其特殊的重要意義。

保護措施

人參已列為國家珍稀瀕危保護植物,長白山等自然保護區已進行保護。其它分布區也應加強

保護,嚴禁採挖,使人參資源逐漸恢復和增加。東北三省已廣泛栽培,近來河北、山西、陝西、

湖北、廣西、四川、雲南等省區均有引種。

栽培要點

栽培人參要注意環境特殊、種胚休眠、生長緩慢和嬌弱等特點。

1)人參栽植要選擇有一定坡度的微酸性、富含腐殖質的土壤。

2)播種:掌握種子發芽特性的認識及發芽前的低溫層積處理,是人參栽培的重要關鍵之一

。經催芽的種子可以春播,有裂口的種子可以秋播。

3)移栽:播種2--3年後才能移栽。秋栽時注意防寒,春栽時注意抗旱。

4)播種或移栽的人參出苗後必須注意遮蔭、除草和防病。

人參的壽命

史書記載,人參壽命為400年左右,但在採收中,參齡達200歲的就很罕見了,能生長百年左

右也不容易。

人參的鑑別

區別一支人參的質量標準是:蘆(頭)圓長,皮老黃,紋細密,體形美,鞭條須、珍珠節多

等;完全具備這些條件的,是罕見的珍品。

NO.4百二十年首烏

首烏補益肝腎、益精血、壯筋骨。其性微溫,味苦、甘、澀。著名的抗衰老方劑“首烏延壽

丸”、“七寶美髯丸”就是以首烏為主藥製成。用首烏可改善老年人的衰老徵象,如白髮、齒落

、老年斑等,能促進人體免疫力的提高,抑制能讓人衰老的“脂褐素”在身體器官內的沉積。首

烏還能擴張心臟的冠狀動脈血管,降血脂,促進紅細胞的生成,所以對冠心病、高血脂症、老年

貧血、大腦衰退、早老徵象等,都有預防效果。 首烏的單用量為每天10~15克。

中藥何首烏有生首烏與制首烏之分,直接切片入藥為生首烏,用黑豆煮汁拌蒸後曬乾入藥為

制首烏。二者的功用有所不同:生首烏功能解毒、消癰、潤腸通便,常用於治療瘰癧瘡癰、風疹

瘙癢、腸燥便秘;制首烏功能補肝腎、益精血、烏鬚髮、強筋骨,用於血虛萎黃、眩暈耳鳴、須

發早白、腰膝酸軟、肢體麻木、崩漏帶下、久瘧體虛等。

[]首烏驗方與食療方

首烏片:是通過精先新採集的首烏鮮品,經清洗、去皮、切片,低溫乾澡、滅菌精製而成,

較發地保存了首烏的功效成份。

食用方法:每次用首烏片10-20克開水沖泡後飲服。

每次用首烏20-30克與銀耳、紅棗等煮食。

每次用首烏片20-30克加入糯米200克煮食

亦可在煲湯時,加入4片左右,可除油膩,使湯的口味更佳

白髮:制首烏、熟地各30克,當歸15克,浸於1000毫升的糧食酒中,10~15天后開始飲用,

每天約15~30毫升,連續飲至見效

女性烏髮食療方-首烏羊肉生髮湯

〖 原 料 〗: 何首烏50克,杜仲15克,粟米200克,核桃4個,羊肉300克,紅棗(去核)4

枚,生薑2片,食鹽適量。

〖 制 作 〗: 核桃去殼,取仁,保留紅棕色核桃衣。杜仲、何首烏、粟米、羊肉、生薑片

和紅棗用清水洗淨。沙鍋內加入適量清水,煮至水沸後,放入以上全部原料,用中火煲3小時左

右,加入食鹽即可。

〖 用 法 〗: 佐餐食用,每日1~3次,每次150毫升~200毫升。

〖 功 效 〗: 補腎益精,生髮烏髮。對血氣不足引起的毛髮脫落、小便頻數、女子月經不

調均有療效。

NO.5花甲之茯苓

茯苓

(雲苓、松苓、茯靈)

[概述]茯苓為寄生在松樹根上的菌類植物,形狀像甘薯,外皮黑褐色,裡面白色或粉紅色。

中醫入藥,有利尿、鎮靜作用。

[藥物] 為多孔菌科真菌茯苓Poria cocos(Schw.)Wolf的乾燥菌核,多寄生於馬尾松或赤松

的根部。產於雲南、安徽、湖北、河南、四川等地。

秋春間採挖,栽培品一般在接種後三年採挖。洗淨,熱草,逐層鋪疊,最上蓋以厚麻袋,使

其發汗,析出水分,取出,將水珠擦去,攤放陰涼處,待表面乾燥後再發汗,如此反覆3~4次至

表面皺縮,皮色變為褐色,再置陰涼處晾至半乾,分部切制,陰乾,生用。

茯苓皮:茯苓菌核的外皮,功能利水腫。

赤茯苓:削去外皮後的淡紅色部分,功能滲利濕熱。

白茯苓:切去赤茯苓後的白色部分,亦稱茯苓,切成小方塊,功能滲濕健脾。

茯神:白茯苓中心抱有細松根者,切成方形薄片,功能寧心安神。

[藥化] 含B-茯苓聚糖、茯苓酸、卵磷脂及甾醇等。

[藥性] 甘、淡、平、歸肺、胃、腎經。

[藥效] 敗毒抗癌、利水化飲、健脾寧心。

利水滲濕,健脾,化痰,寧心安神

[藥用] (1)敗毒抗癌,用於癌瘤積毒、肺癌 茯苓、麥冬、川貝各15克,紫河車、熟地、

生地、澤瀉、豬苓、紫貝齒、首烏、龍骨各12克,當歸、白芍、女貞子、白朮、丁香、神曲、麥

芽、山楂、雞內金、阿膠(烊兌)、玳瑁末、蘆薈各9克,砂仁、人參各6克,硃砂、琥珀、甘草

各3克,牡蠣、禹餘糧各30克 水煎服,日1劑。連服1周后,接服下方:半枝蓮、忽木各30克 水

煎服,日1劑。連服1周后,又換服上方。如此交流換服,至痰喘、胸痛等基本症狀緩解,X線復

查陰影消失。胃癌 茯苓、龍葵、半枝蓮各15克,紅參、白朮、黃芪各9克,訶子肉6克,乾薑、

丁香、炙甘草各3克 水煎服,日1劑。能使面浮足腫、腹脹便溏等症狀逐漸改善,飲食好轉。食

管癌 茯苓45克,赭石。清半夏、石竹根各30克,蘇梗、橄欖各18克,枳殼15克,橘紅、生薑各9

克,硼砂3克 水煎2次,早、晚分服,日1劑,繼續服用,能使症門面減輕,進食順利,X線複查

癌灶明顯縮小。肝癌 茯苓、龍葵各45克,白英、半枝蓮各15克,白芍、丹皮各9克,玄參6克 水

煎2次分服。能使自覺症狀逐漸消失,肝縮小到正常範圍。同位素掃描放射區顯影分布均勻。淋

巴肉瘤 茯苓、丹參、生牡蠣各30克,鱉甲15克,鬱金、枳殼、白朮、柴胡、紅花、五靈脂、雞

內金、白芍各9克,木香、砂仁各6克,甘草4.5克水煎服。可使症狀緩解,3個月後有片顯示淋巴

結縮小。宮頸癌 茯苓、半枝蓮、蜀羊泉各30克,山藥、生地各15克,知母、黃柏、澤瀉各9克,

牡丹皮6克,紅棗10枚 水煎服。能使白帶減少,尿頻,腰竣等症狀好轉,局中病灶消失。子宮肌

瘤 茯苓、桂枝、當歸、牡丹皮各180克,桃仁、赤芍、海藻、牡蠣、鱉甲各120克,紅花75克,

三棱、莪術、乳香、沒藥各60克 共研細末,煉蜜和為桂枝茯苓丸,丸重9克,每服1丸,日3次,

溫開水送,持續服藥1年,能使月經正常,肌瘤消失。白血病 茯苓、喜樹根皮各15克,白花丹、

白花蛇舌草、馬鞭草、葵樹子各9克 水煎服。能使症狀獲完全或部分緩解,延長生存期,宜於急

性各型。

(2)利水化飲,用於水濕痰飲:治水濕瀦留 茯苓30克,白朮15克,豬苓、大腹皮、木瓜各

12克,檳榔、蘇梗、澤瀉、桑白皮、陳皮各9克,人參、炙甘草各3克 水煎服。脾虛不化、茯苓

、黨參、白朮各60克,神曲、麥芽、山楂、山藥、砂仁、陳皮、肉豆蔻霜各30克,木香、黃連、

甘草各22克,共研細末,水泛為健脾丸,每服9克,日2服,溫開水送。心神失養 茯苓9克,酸棗

仁15克,知母6克,川芎4.5克,甘草3克 水煎服,為酸棗仁湯。亦宜於虛煩不眠、心悸眩暈等症

。

[藥量] 煎劑:3~45克。丸散:3.18~9克

【臨床套用】

1:用於小便不利,水腫等症茯苓功能利水滲濕,而藥性平和,利水而不傷正氣,為利水滲

濕要藥。凡小便不利、水濕停滯的症候,不論偏於寒濕,或偏於濕熱,或屬於脾虛濕聚,均可配

合套用。如偏於寒濕者,可與桂枝、白朮等配伍;偏於濕熱者,可與豬苓、澤瀉等配伍;屬於脾

氣虛者,可與黨參、黃耆、白朮等配伍;屬虛寒者,還可配附子、白朮等同用。

2:用於脾虛泄瀉,帶下茯苓既能健脾,又能滲濕,對於脾虛運化失常所致泄瀉、帶下,應

用茯苓有標本兼顧之效,常與黨參、白朮、山藥等配伍。有可用為補肺脾,治氣虛之輔佐藥。

3:用於痰飲咳嗽,痰濕入絡,肩背酸痛茯苓既能利水滲濕,又具健脾作用,對於脾虛不能

運化水濕,停聚化生痰飲之症,具有治療作用。可用半夏、陳皮同用,也可配桂枝、白朮同用。

治痰濕入絡、肩酸背痛,可配半夏、枳殼同用。

4:用於心悸,失眠等症茯苓能養心安神,故可用於心神不安、心悸、失眠等症,常與人參

、遠志、酸棗仁等配伍。

【按語】

凡用茯苓,其目的在於補不在於泄,茯苓之作用,在於泄不在於補。蓋氣之所至,水亦無所

不至,氣之所止,水亦無所不止,利其水所以行其氣也。茯苓能寧心益脾補腎,以其行有形之水

,布無形之氣也。

利水行氣,起陰以從陽,布陽以化陰,俾清生濁降,外達下行,而心脾腎三髒得以補益也。

茯苓淡而能滲,甘而能補,能瀉能補,兩得其宜之藥也。利水濕以治水腫小便不利,化痰飲

以治咳咳嗽、痰濕入絡之症,健脾胃而能止瀉止帶,寧心神治驚悸失眠。藥性平和,無傷正氣之

弊,以其既能扶正,又能祛邪,故脾虛濕盛,正虛邪實之症尤為適宜。

世補齋醫書有云:「茯苓一味為治痰主藥。痰之本,水也,茯苓可以利水;痰之動,濕也,

茯苓有可行濕。」以為其化痰之功實與利水滲濕攸關,不無道理。然則利水滲濕之品,並非均能

化痰,則茯苓之用,亦有所特殊者。

茯苓夾餅

茯苓餅,又名茯苓夾餅,是北京的一種滋補性傳統名點,且此餅當推稻香村最佳。製作系以

茯苓霜和精白麵粉做成薄餅,中間夾有用蜂蜜、砂糖熬溶攔勻的蜜餞松果碎仁,其形如滿月,薄

如紙,白如雪,珍美甘香,風味獨特。

關於茯苓餅的制食法,早在800年前的南宋《儒門事親》中就有記載:“茯苓四兩,白面二

兩,水調作餅,以黃蠟煎熟。”不過這種蠟煎的餅並不好吃。待到了清初,有人提出“糕貴乎松

,餅利於薄”的主張,於是,後來的餅就越來越薄。

乾隆時山東孔繁台家制的餅“薄若蟬翼,柔膩絕倫”。還有“秦人制小錫罐裝餅30張,叫做

‘西餅’”也是很薄的。繼而,人們又不滿足於其淡而無味,隨後便加了用多種果仁、桂花和蜂

蜜調製的甜餡,即用兩張餅合起來,中間夾餡的茯苓餅。這種茯苓既桂香濃郁,又營養豐富,且

有安神益脾等滋補之功。

相傳,有一次慈禧太后得了病,不思飲食,廚師們絞盡腦汁,選來幾味健脾開胃的中藥,發

現其中產於雲貴一帶的茯苓,味甘性平,且有益脾安神、利水滲濕的功效。於是,以松仁、桃仁

、桂花、蜜糖為主要原料,配以適量茯苓粉,再用上等澱粉攤烙成外皮,精工細作製成夾心薄餅

。慈禧吃後,很滿意。並常以此餅賞賜宮中大臣。因此,茯苓餅更加身價百倍,成了當時宮廷中

的名點。後來這種餅傳入民間,成為京華風味小吃。

現今北京的茯苓餅,就是繼承了由清宮御膳房流傳下來的傳統製法,並經在用料和加工上不

斷改進而製作出來的。那每張極薄的餅皮,宛如餡料的包裝紙,且餅皮外表的模印圖案清晰,精

美別致,更富有藝術性。因而,以其質佳味美,馳名全國。

龜苓膏

龜苓膏是歷史悠久的梧州傳統藥膳,相傳最初是清宮中專供皇帝食用的名貴藥物。它主要以

名貴的鷹嘴龜和土茯苓為原料,再配生地等藥物精製而成。其性溫和,不涼不燥,老少皆宜,

具有清熱去濕, 旺血生肌,止瘙癢,去暗瘡,潤腸通便,滋陰補腎,養顏提神等功效,因而倍

受人們喜愛,並暢銷中外。

【英文名】 PORIA

【拉丁名】Poria cocos

【別名】茯苓個、茯苓皮、茯苓塊、赤茯苓、白茯苓

【來源】本品為多孔菌科真菌茯苓 Poria cocos (Schw.) Wolf 的乾燥菌核。多於7~9月

採挖,挖出後除去泥沙,堆置“發汗”後,攤開晾至表面乾燥,再“發汗”,反覆數次至現皺紋

、內部水分大部散失後,陰乾,稱為“茯苓個”;或將鮮茯苓按不同部位切制,陰乾,分別稱為

“茯苓皮”及“茯苓塊”。

【製法】取茯苓個,浸泡,洗淨,潤後稍蒸,及時切取皮和塊或切厚片,曬乾。

【性狀】

茯苓個:呈類球形 、橢圓形 、扁圓形或不規則團塊,大小不一。外皮薄而粗糙,棕褐色至

黑褐色,有明顯的皺縮紋理。體重,質堅實,斷面顆粒性,有的具裂隙,外層淡棕色,內部白色

,少數淡紅色,有的中間抱有松根。無臭,味淡,嚼之粘牙。

茯苓皮:為削下的茯苓外皮,形狀大小不一。外面棕褐色至黑褐色,內面白色或淡棕色。質

較鬆軟,略具彈性。

茯苓塊:為去皮後切制的茯苓,呈塊片狀,大小不一。白色、淡紅色或淡棕色。

赤茯苓:將棕紅色或淡紅色部分切成塊狀或片狀。

白茯苓:切去赤茯苓後的白色部分。

【鑑別】

(1) 本品粉末灰白色。不規則顆粒狀團塊及分枝狀團塊無色,遇水合氯醛液漸溶化。菌絲

無色或淡棕色,細長,稍彎曲,有分枝,直徑3~8μm,少數至16μm。

(2) 取本品粉末1g,加丙酮10ml,加熱回流10分鐘,濾過,濾液蒸乾,殘渣加冰醋酸1ml

使溶解,再加硫酸1 滴,顯淡紅色,後變為淡褐色。

(3) 取茯苓片或粉末少量,加碘化鉀碘試液1 滴,顯深紅色。

【性味歸經】甘、淡,平。歸心、肺、脾、腎經。

【功能主治】利水滲濕,健脾寧心。用於水腫尿少,痰飲眩悸,脾虛食少,便溏泄瀉,心神

不安,驚悸失眠。

【用法用量】 9~15g。

【貯藏】置乾燥處,防潮。

【備註】

(1)如偏於寒濕者,可與桂枝、白朮等配伍;偏於濕熱者,可與豬苓、澤瀉等配伍;屬於

脾氣虛者,可與黨參、黃耆、白朮等配伍;屬虛寒者,還可配附子、白朮等同用。對於脾虛運化

失常所致泄瀉、帶下,套用茯苓有標本兼顧之效,常與黨參、白朮、山藥等配伍。可用為補肺脾

,治氣虛之輔佐藥。對於脾虛不能運化水濕,停聚化生痰飲之症,可用半夏、陳皮同用,也可配

桂枝、白朮同用。治痰濕入絡、肩酸背痛,可配半夏、枳殼同用。用於心神不安、心悸、失眠等

症,常與人參、遠志、酸棗仁等配伍。

【摘錄】《中國藥典》

茯苓

(《本經》)

【異名】茯菟(《本經》),茯靈(《史記》),茯蕶(《廣雅》),伏苓、伏菟(《唐本草》),

松腴(《記事珠》),絳晨伏胎(《酉陽雜俎》),雲苓(《滇海虞衡志》),茯兔(《綱目》),松薯

、松木薯,松苓(《廣西中藥志》)。

【來源】為多孔菌科植物茯苓的乾燥菌核。

【考證】出自《神農本草經》。

1.《別錄》:茯苓、茯神,生太山山谷大松下。二月、八月采,陰乾。

2. 陶弘景:茯苓今出郁州。自然成者,大如三、四升器,外皮黑,細皺,內堅白,形如鳥

獸龜鱉者良。其有銜松根對度者,為茯神,是其次茯苓後結一塊也。為療既同,用之亦應無嫌。

3.《本草圖經》:茯苓,今東人采之法,山中古松,久為人斬伐者,其枯折搓卉,枝葉不復

上生者,謂之茯苓撥,見之,即於四面丈餘地內,以鐵頭錐刺地,如有茯苓,則錐固不可拔,於

是掘土取之,其撥大者茯苓亦大,皆自作塊,不附著根上。其抱根而輕虛者為茯神。

4.《綱目》:茯苓有大如斗者,有堅如石者,絕勝。其輕虛者不佳,蓋年淺未堅故爾。

5.《本經逢原》:茯苓,一種栽蒔而成者,曰蒔苓,出浙中,但白不堅,入藥少力。

6.《滇海虞衡志》:茯苓,天下無不推雲南,曰云苓。先入林,不知何處有茯苓也。用鐵條

斸之,斸之而得,乃掘而出。往往有一枚重二、三十斤者,亦不之異,惟以輕重為準。已變盡者

為茯苓,變而有木心存者為茯神。往時林密茯苓多,常得大茯苓,近來林稀茯苓少,間或得大者

,不過重三、四斤至七、八斤,未有重至二、三十斤者。自安慶茯苓行,而雲苓愈少,貴不可言

。李時珍、汪訒庵之書,尚不言云苓。雲苓之重,當在康熙時。

7.《偽藥條辨》:茯苓當取整個切片,照之微有筋膜者真,切之其片自卷,以潔白為上。

8.《醫學衷中參西錄》:茯苓,若入煎劑,其切作塊者,終日煎之不透,必須切薄片,或搗

為末,方能煎透。

【植物形態】茯苓

常見者為其菌核體。多為不規則的塊狀,球形、扁形、長圓形或長橢圓形等,大小不一,小

者如拳,大者直徑達20~30厘米,或更大。表皮淡灰棕色或黑褐色,呈瘤狀皺縮,內部白色稍帶

粉紅,由無數菌絲組成。子實體傘形,直徑0.5~2毫米,口緣稍有齒;有性世代不易見到,蜂窩

狀,通常附菌核的外皮而生,初白色,後逐漸轉變為淡棕色,孔作多角形,擔子棒狀,擔孢子橢

圓形至圓柱形,稍屈曲,一端尖,平滑,無色。有特殊臭氣。

寄生於松科植物赤松或馬尾松等樹根上,深入地下20~30厘米。分布河北、河南、山東、安

徽、浙江、福建、廣東、廣西、湖南、湖北、四川、貴州、雲南、山西等地。

本菌核的外皮部(茯苓皮)、近外皮部的淡紅色部分(赤茯苓)、菌核中間抱有松根(即"茯神木

")的白色部分(茯神)亦供藥用,各詳專條。

【採集】野生茯苓一般在7月至次年3月間到馬尾松林中採取。生有茯苓的地面,一般具有以

下特徵:一松林中樹樁周圍地面有裂隙,敲之發出空響;二松樹附近地面有白色菌絲(呈粉白膜或

粉白灰狀);三樹樁頭爛後,有黑紅色的橫線裂口;四小雨後樹樁周圍乾燥得快,或有不長草的

地方。栽培的茯苓一般在接種後第二、三年採收,以立秋後採收的質量最好,過早則影響質量和

產量。加工:茯苓出土後洗淨泥土,堆置於屋角不通風處,亦可貯放於瓦缸內,下面先鋪襯松毛

或稻草一層,並將茯苓與稻草逐層鋪迭,最上蓋以厚麻袋,使其"發汗",析出水分。然後取出,

將水珠擦去,攤放陰涼處,待表面乾燥後再行發汗。如此反覆3~4次,至表面皺縮,皮色變為褐

色,再置陰涼乾燥處晾至全乾,即為"茯苓個"。切制:於發汗後趁濕切制,亦可取乾燥茯苓以水

浸潤後切制。將茯苓菌核內部的白色部分切成薄片或小方塊,即為白茯苓;削下來的黑色外皮部

即為茯苓皮;茯苓皮層下的赤色部分,即為赤茯苓;帶有松根的白色部分,切成正方形的薄片,

即為茯神。切制後的各種成品,均需陰乾,不可炕曬,並宜放置陰涼處,不能過於乾燥或通風.

以免失去粘性或發生裂隙。

【藥材】茯苓個呈球形,扁圓形或不規則的塊狀,大小不一,重量由數兩至十斤以上。表面

黑褐色或棕褐色,外皮薄而粗糙,有明顯隆起的皺紋,常附有泥土。體重,質堅硬,不易破開;

斷面不平坦,呈顆粒狀或粉狀,外層淡棕色或淡紅色,內層全部為白色,少數為淡棕色,細膩,

並可見裂隙或棕色松根與白色絨狀塊片嵌鑲在中間。氣味無,嚼之粘牙。以體重堅實、外皮呈褐

色而略帶光澤、皺紋深、斷面白色細膩、粘牙力強者為佳。白茯苓均已切成薄片或方塊,色白細

膩而有粉滑感。質鬆脆,易折斷破碎,有時邊緣呈黃棕色。

主產安徽、湖北、河南、雲南。此外貴州、四川、廣西、福建、湖南、浙江、河北等地亦產

。以雲南所產品質較佳,安徽、湖北產量較大。

【藥材商品種類】

1、茯苓個 野生品於7月-次年3月在松林中採挖;人工栽培者於接種的次年7-8月間採挖。將

鮮茯苓堆放“發汗”,使水分析出,置於陰涼處待表面乾燥後,再“發汗”。反覆至現皺紋,內

部水分大部散失後,陰乾。

◆類球形、橢圓形或不規則的塊狀,大小不一。

◆外皮薄而粗糙,棕褐色至黑褐色,有明顯隆起的皺紋。

◆體重,質堅實。

◆斷面顆粒狀,有的具裂隙或中間有松根。斷面外層淡棕色,內部白色,少數淡紅色。有的

中間抱松根。

◆無臭,味淡,嚼之粘牙。

2、茯苓片 鮮茯苓去皮後切片。內部顯淡紅色者為“赤茯苓”;白色部分為“白茯苓”。

3、茯苓塊 鮮茯苓去皮後,切成方形或長方形塊;

◆白(赤)苓塊 為扁平方塊,白色或微帶紅色,厚4~6mm,長寬4~5cm。

◆平片:為1~2mm厚的薄片,長、寬5~8cm。白色或微帶紅色。

◆骰方:各邊均約1cm的立方體。生切品色白易碎;蒸後米白色,質堅實不碎

◆苓肉 不規則團塊,直徑1.5-4cm,為質松易碎的次貨加工。灰白色帶微紅。

◆碎苓 不規則邊料碎片,色白或微帶紅

4、茯苓皮 削下的茯苓皮,乾燥。長條形或不規則塊片。外面棕褐色至黑褐色,內面白色或

淡棕色,體軟質松,略具彈性。

5、茯神 中間有松根的茯苓。

6、朱茯苓 取茯苓片,加一定量硃砂細末拌勻,為“朱茯苓”(每100kg茯苓用硃砂2kg)

【商品規格等級】

按加工方法和部位分為個苓、白苓片(平片)、白苓塊、赤苓塊、茯神塊、骰方、白碎苓、

赤碎苓、茯神木等規格,多為統貨。

1、個苓

一等:不規則圓球形或塊狀,表面黑褐色或棕褐色。體堅實,皮細。斷面白色。大小不分,

無霉變。

二等:體輕泡,皮粗,質松。斷面白色至黃棕色。間有皮沙、水銹、破塊、破傷。

2、白苓片

一等:薄片,白色或灰白色,質細,毛邊(不修邊)。厚度每cm 7片,片面寬長不小於3cm

,無霉變。

二等:厚度每cm 5片,余同一等。

3、白苓塊 扁平方塊,白色,厚4~6mm,長寬4~5cm。間有長寬1.5cm以上的碎塊,無霉變。

4、赤苓塊 赤色或淺紅色,余同白苓塊。統貨。

5、茯神塊 扁平方塊,色澤不分,每塊含有松木心。厚4~6mm,長寬4~5cm,木心直徑不超過

1.5cm,間有長寬1.5cm以上的碎塊,無霉變。

6、骰方 立方形塊,白色,質堅實,直徑1cm以內,均勻整齊,不規則碎塊不超過10%。無粉

末,無霉變。

7、白碎苓 碎塊或碎屑,白色或灰白色。無粉末,無霉變。

8、赤碎苓 赤黃色,余同白碎苓。

9、茯神木 茯苓中間的松根,彎曲不直,似朽木狀。色澤不分,質松體輕。每根周圍必須帶

有2/3的茯苓肉。松根直徑不超過2.5cm。無霉變。

【化學成分】菌核含β-茯苓聚糖約占乾重93%和三萜類化合物乙醯茯苓酸、茯苓酸、3β-羥

基羊毛甾三烯酸。此外,尚含樹膠、甲殼質、蛋白質、脂肪、甾醇、卵磷脂、葡萄糖、腺嘌呤、

組氨酸、膽鹼、β-茯苓聚糖分解酶、脂肪酶、蛋白酶等。

【藥理作用】

1.利尿作用:

1.1.將茯苓生藥用70%酒精冷浸,使用時將浸得液的酒精蒸發,加蒸餾水稀釋,至一定濃度

,然後選擇健康兔按體重注射給藥,慢性實驗結果表明,用藥後尿量有明顯增加。

1.2.給犬靜脈注射茯苓煎劑(0.048g/kg),結果尿量並未增加,對大白鼠亦無效或功效很弱

;以尿排量和氯排泄量為觀察指標,用茯苓煎劑給大白鼠(禁食12小時)灌胃,結果在此實驗條件

下,茯苓也不能表現其利尿排氯作用。

1.3.茯苓不具有抗去氧皮質酮的作用。

2.抗菌作用:

茯苓的100%煎劑用平板打洞法對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、變形桿菌等均有抑制作用。茯

苓對用試管法的抑菌試驗結果是無抑菌作用。茯苓的乙醇提取物在體外能殺死鉤端螺鏇體,但水

煎液無效。

3.對消化系統的影響:

茯苓對家兔離體腸管有直接鬆弛作用,對大鼠幽門結紮所形成的潰瘍有預防效果,並能降胃

酸。另對CCl4所致大鼠肝損傷有明顯的保護作用,使谷丙轉氨酶活性明顯降低,防止肝細胞壞死

。

4.抗腫瘤作用:

茯苓中的主要成分為茯苓聚糖(Pachyman),含量很高。茯苓聚糖本身無抗腫瘤活性,若切斷

其所含的β-(1→6)吡喃葡萄糖支鏈,成為單純的β-(1→3)葡萄糖聚糖[稱為茯苓次聚糖

(Pachymaran)],則對小鼠肉瘤S180的抑制率可達96.88%。

茯苓多糖體在動物試驗中呈現了強烈的抗腫瘤作用,把肉瘤180細胞接種在ICR/JCL小鼠皮下

,24小時以後腹腔注射各種茯苓多糖體,5mg/kg劑量每日1次,連用10天,5周后處死小鼠,剖取

腫瘤稱重,計算抑瘤率。結果表明,茯苓聚糖未能呈現抗腫瘤作用,而茯苓多糖抑瘤率為95%;

羧甲基茯苓多糖抑瘤率為73%;羥乙基茯苓多糖-1抑瘤率為9%;羥乙基茯苓多糖-2抑瘤率為61%;

羥乙基茯苓多糖-3抑瘤率為99%;羥乙基茯苓多糖-4抑瘤率為100%。新型竣甲基茯苓多糖注射液

在ICR/JCL小鼠上試驗,發現100mg/kg劑量連續給藥10天,對腫瘤U一14抑制率92.7%。新型羧甲

基茯苓多糖與艾氏腹水癌培養液混合均勻後溫育4小時,用台盼蘭染色觀察艾氏腹水癌細胞的死

亡率(>50%時表示有效)。當新型羧甲基茯苓多糖濃度為0.25%及0.50%時,死亡率分別為54.7%和

61.7%。給接種艾氏腹水癌小鼠連續腹腔注射新型羧甲基茯苓多糖(100mg/kg/天)10天,生存期較

對照組延長23.49%,腹水量減少71.53%,癌細胞總數減少139.20%。給小鼠腹腔注射茯苓多糖5-

200mg/kg.天,連續10天,10mg/kg以上組均對S180有明顯抑制作用。茯苓多糖體腹膜內給藥,明

顯抑制小鼠S180和ED移植性皮下腫瘤的生長,在一定程度上延長皮下荷IMC癌瘤和S180小鼠的生

長期。給小鼠灌胃羧甲基茯苓多糖(250mg/kg /天)25天,對子宮頸癌U一14肺轉移有明顯抑制作

用。在進行茯苓多糖體抗腫瘤的試驗中,發現茯苓多糖體同其它多糖體一樣,對生長遲緩型的移

植性腫瘤才能達到強烈的抑制作用,並具有下列幾種特點:

4.1.最佳劑量:茯苓多糖體的抑瘤作用與劑量有關,劑量過高或過低,都會影響其抑癌效

果,在摸索最佳劑量的試驗中,各學者得到的結果有所差別。如Hamuro等(1971)做羧甲基茯苓多

糖抑瘤試驗,採用100mg/kg、50mg/kg、5mg/kg三種不同劑量,結果抑瘤率分別為 92.3%、96.1%

、53.4%,其中以50mg/kg劑量最佳。趙大明(1982)做新型羧甲基茯苓多糖抑瘤試驗,採用

500mg/kg、100mg/kg、50mg/kg、25mg/kg劑量進行試驗,結果抑瘤率分別為75.5%、92.7%、

78.8%、79.4%,其中以100mg/kg劑量最佳。呂蘇成等(1989)採取灌胃法將茯苓多糖配成

250mg/kg/天,500mg/kg/天、1000mg/kg/天三種濃度進行試驗,連續用藥7天、第8天檢測以

250mg/kg/天劑量最佳。

4.2.不同給藥途徑:茯苓多糖體系用各種不同的給藥途徑,抑瘤效果也不盡相同。用羧甲

基茯苓多糖對肉瘤180的抑瘤試驗,給瑞士小鼠5mg/kg劑量連用10天,腹腔注射抑瘤率為99.1%;

肌肉注射抑瘤率為96.5%;靜脈注射抑瘤率為99.6%;皮下注射抑瘤率為86.3%;口服抑瘤率為

8.8%。

4.3.不同品系的小鼠:真菌多糖體用不同品系的小鼠或雜種鼠做試驗,其抑瘤效果差別很

大。如香菰多糖(Lentinan)用ICR/TCL、ddys、SWM/MS、C57BL/6品系的小鼠做試驗,則出現強烈

的抑瘤作用,其抑瘤為85-99%;用C3H/He品系的小鼠做實驗,其抑瘤率則為37-48%,而用BALB/C

及DBA/2品系的小鼠做試驗,方法按1978年全國統一的抗腫瘤藥物體內篩選規程(草案)進行,結

果對肉瘤180曾出現過大於30%的抑瘤率,也出現過29.6%、18.9%的抑瘤率及無抑瘤現象;對小鼠

腫瘤U一14的抑制作用也不明顯。而用同樣的新型羧甲基茯苓多糖注射液,用500mg/kg、

100mg/kg、50mg/kg、25mg/kg劑量進行試驗,結果ICR/JCL小鼠腫瘤U一14均有抑瘤作用,其抑瘤

率為75.5-92.7%。

5.茯苓多糖體對免疫功能的影響:

5.1.增加巨噬細胞的細胞毒性作用:茯苓多糖、羥乙基茯苓多糖-3、羥乙基茯苓多糖-4、

腹腔注射可以明顯增強小鼠腹膜滲出細胞(PEC)的細胞毒性作用;茯苓聚糖、羥乙基茯苓多糖-1

、羥乙基茯苓多糖-2也有一定的作用。用新型羧甲基茯苓多糖進行試驗,結果表明能增強PEC細

胞毒性作用,使吞噬細胞的吞噬率和吞噬指數明顯增加。皮下連續注射5天,50mg/kg劑量使腹腔

巨噬細胞吞噬率增加35.5%,吞噬指數增加58.O%;皮下連續注射10天,50mg/kg劑量使吞噬率增

加66.1%,吞噬指數增加121%。新型甲基茯苓多糖還能拮抗免疫抑制劑醋酸可的松對巨噬細胞功

能的抑制。給小鼠連續皮下注射新型羧甲基茯苓多糖10天(50mg/kg.天),自第8天起可的松對照

組及羧甲基茯苓多糖加可的松試驗組均皮下注射醋酸可的松(100mg/kg/天)3天,可的松對照組的

吞噬率和吞噬指數為18.86±3.40%和0.41±0.09;試驗組的吞噬率和吞噬指數34.81±1.75%和

0.86±0.07。新型羥甲基茯苓多糖能使Lewis肺癌C57純系小鼠及荷肉瘤180瑞士小鼠的巨噬細胞

吞噬功能低下恢復正常。C57純系小鼠皮下接種Lewis肺癌細胞24分鐘後,連續皮下注射新型羧甲

基茯苓多糖(50mg/kg/天)10天,結果吞噬率和吞噬指數分別為:(1)正常小鼠組:39.60±4.86%

和0.99±0.20;(2)帶Lewis肺癌組:24.44±3.38%和0.55±0.10;帶Lewis肺癌加新型羧甲基茯

苓多糖組:59.26±6.50%和1.30±0.21。瑞士小鼠皮下接種肉瘤180細胞24小時後,皮下連續注

射新型羧甲基茯苓多糖(50mg/kg/天)10天,結果吞噬率和吞噬指數分別為:(1)荷瘤組:26.88±

4.57%和0.74±0.11;(2)荷瘤加新型羧甲基茯苓多糖組:45.92±4.13%和1.57±0.12。另有藥理

實驗表明,新型羧甲基茯苓多糖能明顯提高小鼠腹腔巨噬細胞的吞噬率和吞噬指數。給小鼠腹腔

注射 新型羧甲基茯苓多糖(300mg/kg/天)7天,腹腔巨噬細胞的吞噬率為38±2.46%,吞噬指數為

0.67±0.04;對照組的吞噬率為19.4±1.27%,吞噬指數為0.32±0.02。

5.2.羥甲基茯苓多糖能明顯增強小鼠脾抗體分泌細胞數(PFC)以及特異的抗原結合細胞數

(SRFC)。羥甲基茯苓多糖對PFC及SPFC的增強作用以隨劑量的增加而增加;能明顯增強小鼠對BSA

誘導的遲髮型超敏反應性。羥甲基茯苓多糖100mg/kg/天經腹腔注射4天后,小鼠 BSA誘導的DTH

反應明顯增強與對照組相比,P<0.01差別顯著;羥甲基茯苓多糖能明顯增強小鼠脾T細胞生長因

子(TCGF)的生長。羥甲基茯苓多糖100mg/kg.天經腹腔連續用藥4天后,小鼠脾細胞受ConA刺激生

成的TCGF量明顯較對照組高,用藥組小鼠TCGF的生成量較正常小鼠增加3.5倍。

5.3.增加酸性非特異酯酶(ANAE)陽性淋巴細胞數。採取灌胃法將茯苓多糖配成250mg/kg/天

、500mg/kg/天、1000mg/kg/天三種濃度進行試驗,連續用藥7天,第8天檢測酸性非特異酯酶

(ANAD)陽性淋巴細胞數、溶血空斑(PFC)、巨噬細胞吞噬等,同時進行了胸腺,脾臟和腫瘤重量

的測定,結果證明茯苓多糖能增強M吞噬功能(P<0.01),增加ANAE陽性淋巴細胞數(P<0.05)。還

能使小鼠脾臟抗體分泌細胞數明顯增多(P<0.01),並具有抗胸腺萎縮及抗脾臟增大和抑制腫瘤生

長的功能。

5.4.增強T淋巴細胞的細胞毒性:茯苓多糖體能增強T淋巴細胞的細胞毒性作用,即增強細

胞免疫反應,並因此而激活機體對腫瘤的免疫監督系統,這與其抗腫瘤活性密切相關。

5.4.1.管內試驗:用51Cr標記靶細胞,將培養5天的淋巴細胞與標記靶細胞以1:1混合,用

51Cr釋放數做為靶細胞損傷的指標。

據此來觀察淋巴細胞的細胞毒性作用。試驗時加入不同劑量的多糖體,觀察對淋巴細胞的細

胞毒性作用的影響。結果表明,茯苓多糖和羥乙基茯苓多糖在管內可使淋巴細胞的細胞毒性增強

20-28倍,茯苓聚糖和羧甲基茯苓多糖可增強4-7倍。

5.4.2.體內試驗:用CBA小鼠做試驗,開始用P815瘤細胞作為淋巴細胞激活劑,使之致敏,

並於不同天數腹腔注射各種茯苓多糖體。第10天將小鼠處死,取出脾細胞和腸系膜淋巴細胞

(MLNC)。用51Cr標記的P815瘤細胞作為T淋巴細胞的細胞毒性的靶細胞,與已配好的脾細胞及

MLNC以一定比例混合(l :100),培養3小時,觀察51Cr釋放率。結果證明各種茯苓多糖體在體內

均能增強T淋巴細胞的細胞毒性作用。此外,100μg/ml的羥甲基茯苓多糖對NK細胞活性有促進作

用。

6.對血液系統的影響:

6.1.能使環磷醯胺所致大白鼠白細胞減少加速回升。

6.2.含水溶性小分子多糖的茯苓水提液能使離體健康人紅細胞2,3一DPG水平上升約25%,

並能有效地延緩溫育過程中2,3一DPG的耗竭;靜脈給藥小鼠整體2,3一DPG水平顯著上升。

6.3.茯苓水煎劑皮下注射給藥和灌胃給藥均可使小鼠血漿皮質酮明顯升高。

7.對中樞神經系統的影響:

茯苓煎劑按5-10g/kg 腹腔注射,對預先給與咖啡因或未給與咖啡因的小鼠,均有鎮靜作用

。茯苓與戊巴比妥鈉的協同作用。茯苓煎劑(10g/kg)未能明顯延長戊巴比妥鈉的麻醉時間;用

40g/kg的劑量則使麻醉時間較對照組更顯著延長,隨著劑量的加大,鎮靜指數也隨之增加。這種

協同作用,可能是由於它們的中樞抑制作用所致,也可能是妨礙了戊巴比妥的分解與排泄而致麻

醉時間延長。

8.其它作用

8.1.乙醇提取物有使兔血糖先升高后下降的作用。

8.2.茯苓的水,乙醇及乙醚提取物對離體蛙心都有增強心臟收縮以及加速心率的作用。

8.3. 茯苓體內外均明顯抑制MAO-B活性。

8.4.羧甲基茯苓多糖(100mg/kg/天)腹腔注射、12天,可對抗60Co r 射線對小鼠末稍白細

胞的抑制作用,使肝勻漿細胞色素P一450含量減少,硫噴妥鈉的中樞抑制作用加強。

【炮製】茯苓:用水浸泡,洗淨,撈出,悶透後,切片,曬乾。朱茯苓:取茯苓塊以清水噴淋

,稍悶潤,加硃砂細粉撒布均勻,反覆翻動,使其外表粘滿硃砂粉末,然後晾乾。(每茯苓塊100

斤,用硃砂粉30兩)

【性味】甘淡,平。

①《本經》:"味甘,平。"

②《醫學啟源》:"《主治秘訣》雲,性溫,味淡。"

【歸經】入心、脾、肺經。

①《湯液本草》:"入手大陰,足大陽、少陽經。"

②《本草蒙筌》:"入膀胱、腎、肺。"

③《雷公炮製藥性解》:"入肺、脾、小腸三經。"

④《本草經疏》:"入手足少陰,手太陽,足太陰、陽明經。"

【功用主治】滲濕利水,益脾和胃,寧心安神。治小便不利,水腫脹滿,痰飲咳逆,嘔噦,

泄瀉,遺精,淋濁,驚悸,健忘。

①《本經》:"主胸脅逆氣,憂恚驚邪恐悸,心下結痛,寒熱煩滿,咳逆,口焦舌乾,利小便

。"

②《別錄》:"止消渴,好睡,大腹,淋瀝,膈中痰水,水腫淋結。開胸腑,調髒氣,伐腎邪

,長陰,益氣力,保神守中。"

③《藥性論》:"開胃,止嘔逆,善安心神。主肺痿痰壅。治小兒驚癇,心腹脹滿,婦人熱淋

。"

④《日華子本草》:"補五勞七傷,安胎,暖腰膝,開心益智,止健忘。"

⑤《傷寒明理論》:"滲水緩脾。"

⑥《醫學啟源》:"除濕,利腰臍間血,和中益氣為主。治溺黃或赤而不利。《主治秘訣》雲

,止瀉,除虛熱,開腠理,生津液。"

⑦王好古:"瀉膀胱,益脾胃。治腎積奔豚。"

⑧《藥征》:"主治悸及肉瞤筋惕,旁治頭眩煩躁。"

【用法與用量】內服:煎湯,3~5錢;或入丸、散。

【宜忌】虛寒精滑或氣虛下陷者忌服。

①《本草經集注》:"馬藺為之使。惡白斂。畏牡蒙、地榆、雄黃、秦艽、龜甲。"

②《藥性論》:"忌米醋。"

③張元素:"如小便利或數,服之則損人目。如汗多入服之,損元氣。"

④《本草經疏》:"病人腎虛,小水自利或不禁或虛寒精清滑,皆不得服。"

⑤《得配本草》:"氣虛下陷、水涸口乾俱禁用。"

【選方】①治太陽病,發汗後,大汗出,胃中乾,煩躁不得眠,脈浮,小便不利,微熱消渴

者:豬苓十八銖(去皮),澤瀉一兩六銖,白朮十八銖,茯苓十八銖,桂枝半兩(去皮)。上五味,

搗為散。以白飲和,服方寸匕,日三服。(《傷寒論》五苓散)

②治小便多、滑數不禁:白茯苓(去黑皮)、乾山藥(去皮,白礬水內湛過,慢火焙乾)。上二

味,各等分,為細末。稀米飲調服之。(《儒門事親》)

③治水腫:白水(淨)二錢,茯苓三錢,郁李仁(杵)一錢五分。加生薑汁煎。(《不知醫必要》

茯苓湯)

④治皮水,四肢腫,水氣在皮膚中,四肢聶聶動者:防己三兩,黃耆三兩,桂枝三兩,茯苓

六兩,甘草二兩。上五味,以水六升,煮取二升,分溫三服。(《金匱要略》防己茯苓湯)

⑤治心下有痰飲,胸脅支滿目眩:茯苓四兩,桂枝,白朮各三兩,甘草二兩。上四味,以水

六升,煮取三升,分溫三服,小便則利。(《金匱要略》苓桂術甘湯)

⑥治卒嘔吐,心下痞,膈間有水,眩悸者:半夏一升,生薑半斤,茯苓三兩(一法四兩)。上

三味,以水七升煮取一升五合,分溫再服,(《金匱要略》小半夏加茯苓湯)

⑦治飧泄洞利不止:白茯苓-兩,南木香半兩(紙裹炮)。上二味,為細末,煎紫蘇木瓜湯調下

二錢匕。(《百一選方》)

⑧治濕瀉:白朮一兩,茯苓(去皮)七錢半。上細切,水煎一兩,食前服。(《原病式》獲苓湯

)

⑨治胃反吐而渴,欲飲水者:茯苓半斤,澤瀉四兩,甘草二兩,桂枝二兩,白朮三兩,生薑

四兩。上六味,以水一斗,煮取三升,納澤瀉再煮取二升半,溫服八合,日三服(《金匱要略》

茯苓澤瀉湯)

⑩治丈夫元陽虛憊,精氣不固,餘瀝常流,小便白濁,夢寐頻泄,及婦人血海久冷,白帶、

白漏、白淫,下部常濕,小便如米泔,或無子息(不育):黃蠟四兩,白茯苓四兩(去皮、作塊,用

豬苓一分,同於瓷器內煮二十餘沸,出,日乾,不用豬苓)。上以茯苓為末,熔黃蠟為丸,如彈

子大。空心細嚼,滿口生津,徐徐咽服,以小便清為度。(《局方》威喜丸)

⑾治心虛夢泄,或白濁:白茯苓末二錢。米湯調下,日二服。(《仁齋直指方》)

⑿治心汗,別處無汗,獨心孔一片有汗,思慮多則汗亦多,病在用心,宜養心血:以艾湯調

茯苓末服之。(《證治要訣》)

⒀治下虛消渴,上盛下虛,心火炎爍,腎水枯涸,不能交濟而成渴證:白茯苓一斤,黃連一

斤。為末,熬天花粉作糊,丸梧桐子大。每溫湯下五十丸。(《德生堂經驗方》)

⒁治頭風虛眩,暖腰膝,主五勞七傷:茯苓粉同曲米釀酒飲。(《綱目》茯苓酒)

⒂治皯:白蜜和茯苓塗上,滿七日。(《補缺肘後方》)

【名家論述】①陶弘景:"茯苓,白色者補,赤色者利。"

②《本草衍義》:"茯苓、茯神,行水之功多,益心脾不可闕也。"

③《用藥心法》:"茯苓,淡能利竅,甘以助陽,除濕之聖藥也。味甘平補陽,益脾逐水,生

津導氣。"

④《湯液本草》:"茯苓,伐腎邪,小便多能止之,小便澀能利之,與車前子相似,雖利小便

而不走氣。酒浸與光明硃砂同用,能秘真。"

⑤《本草衍義補遺》:"茯苓,仲景利小便多用之,此治暴新病之要藥也,若陰虛者,恐未為

宜。"

⑥《綱目》:"茯苓,《本草》又言利小便,伐腎邪,至東垣、王海藏乃言小便多者能止,澀

者能通,同硃砂能秘真元。而朱丹溪又言陰虛者不宜用,義似相反,何哉?茯苓氣味淡而滲,其

性上行,生津液,開胺理,滋水源而下降,利小便,故張潔古謂其屬陽,浮而升,言其性也;東

垣謂其為陽中之陰,降而下,言其功也。《素問》雲,飲食入胃,游溢精氣,上輸於肺,通調水

道,下輸膀胱。觀此,則知淡滲之藥,俱皆上行而後下降,非直下行也。小便多,其源亦異。《

素問》雲,肺氣盛則便數而欠,虛則欠咳小便遺數,心虛則少氣遺溺,下焦虛則遺溺,胞移熱於

膀胱則遺溺,膀胱不利為癃,不約為遺,厥陰病則遺溺閉癃。所謂肺氣盛者,實熱也,其人必氣

壯脈強,宜用茯苓甘淡以滲其熱,故曰,小便多者能止也。若夫肺虛、心虛、胞熱、厥陰病者,

皆虛熱也,其人必上熱下寒,脈虛而弱,法當用昇陽之藥,以升水降火。膀胱不約,下焦虛者,

乃火投於水,水泉不藏,脫陽之症,其人必肢冷脈遲,法當用溫熱之藥,峻補其下,交濟坎離,

二證皆非茯苓輩淡滲之藥所可治,故曰陰虛者不宜用也。""陶弘景始言茯苓赤瀉、白補,李杲復

分赤入丙丁,白入壬癸,此其發前入之秘者;時珍則謂茯苓、茯神,只當雲赤入血分,白入氣分

,各從其類,如牡丹、芍藥之義,不當以丙丁、壬癸分也,若以丙丁,壬癸分,則白茯神不能治

心病,赤茯苓不能入膀胱矣。張元素不分赤白之說,於理欠通。"

⑦《本草經疏》:"茯苓,其味甘平,性則無毒,入手足少陰,手大陽,足太陰、陽明經,陽

中之陰也。胸脅逆氣,邪在手少陰也;憂恚驚邪,皆心氣不足也;恐悸者,腎志不足也;心下結

痛,寒熱煩滿,咳逆,口焦舌乾,亦手少陰受邪也。甘能補中,淡而利竅,補中則心脾實,利竅

則邪熱解,心脾實則憂恚驚邪自止,邪熱解則心下結痛、寒熱煩滿,咳逆、口焦舌乾自除,中焦

受濕熱,則口發渴,濕在脾,脾氣弱則好睡,大腹者,脾土虛不能利水,故腹脹大也。淋瀝者,

脾受濕邪,則水道不利也。膈中痰水水腫,皆緣脾虛所致,中焦者,脾土之所治也,中焦不治,

故見斯病,利水實脾,則其證自退矣。開胸腑,調髒氣,伐腎邪者,何莫非利水除濕,解熱散結

之功也。白者入氣分,赤者入血分,補心益脾,白優於赤,通利小腸,專除濕熱,赤亦勝白。"

⑧《本草正》:"茯苓,能利竅去濕,利竅則開心益智,導濁生津;去濕則逐水燥脾,補中健

胃;祛驚癇,厚腸藏,治痰之本,助藥之降。以其味有微甘,故曰補陽。但補少利多,故多服最

能損目,久弱極不相宜。若以人乳拌曬,乳粉既多,補陰亦妙。"

⑨《藥品化義》:"白茯苓,味獨甘淡,甘則能補,淡則能滲,甘淡屬土,用補脾陰,土旺生

金,兼益肺氣。主治脾胃不和,泄瀉腹脹,胸脅逆氣,憂思煩滿,胎氣少安,魂魄驚跳,膈間痰

氣。蓋甘補則脾臟受益,中氣既和,則津液自生,口焦舌於煩渴亦解。又治下部濕熱,淋瀝水腫

。便溺黃赤,腰臍不利,停蓄邪水。蓋淡滲則膀胱得養,腎氣既旺,則腰臍間血自利,津道流行

,益肺於上源,補脾於中部,令脾肺之氣從上順下,通調水道,以輸膀胱,故小便多而能止,澀

而能利。"

⑩《本草求真》:"茯苓入四君,則佐參術以滲脾家之濕,入六味,則使澤瀉以行腎邪之餘,

最為利水除濕要藥。書曰健脾,即水去而脾自健之謂也。……且水既去,則小便自開,安有癃閉

之慮乎,水去則內濕已消,安有小便多見之謂乎。故水去則胸膈自寬而結痛煩滿不作,水去則津

液自生而口苦舌乾悉去。"

⑾《本經疏證》:"夫氣以潤而行,水以氣而運,水停即氣阻,氣阻則水淤。茯苓者,純以氣

為用,故其治鹹以水為事,觀於仲景書,其顯然可識者,如隨氣之阻而宣水(茯苓甘草湯);隨水

之淤而化氣(五苓散);氣以水而逆,則冠以導水而下氣隨之(茯苓桂枝甘草大棗湯、茯苓桂枝白

術甘草湯);水以氣而涌,則首以下氣而導水為佐(桂枝五味甘草及諸加減湯);水與氣並壅於上

,則從旁泄而慮傷無過(茯苓杏仁甘草湯、茯苓戎鹽湯、茯苓澤瀉湯);氣與水偕溢於外,則從內

挽而防脫其陽(防己茯苓湯);氣外耗則水內迫,故為君於啟陽之劑(茯苓四逆湯);氣下阻則水中

停,故見功於妊娠之疴(桂枝茯苓丸、葵子茯苓散)。凡此皆起陰以從陽,布陽以化陰,使請者條

鬯,濁者自然退聽,或從下行,或從外達,是用茯苓之旨,在補不在泄,茯苓之用,在泄不在補

矣也。"

(12)<<醫學衷中參西錄>>:友人竹芷熙曰:"嵊縣地固多山,有葛溪口,嵊東山名也.本層巒迭嶂

,峰迴水繞之所,吳氏聚族而居,約四五十家,以種苓為業,其種苓之法,秘而不宣,雖親戚不告焉.新

嵊藥肆間,茯苓皆出於是.春間吳氏之媳病,蓋產後月余,壯熱口渴不引飲,汗出不止,心悸不寐,延

余往治.病人面現紅色,脈有滑象,急用甘草、麥冬、竹葉、柏子仁、浮小麥、大棗煎飲不效;繼用

酸棗仁湯,減川芎加浮小麥大棗,亦不效;又用歸脾湯加龍骨、牡蠣、萸肉則仍然如故.當此之時,

余束手無策,忽一人進而言曰:′何不用補藥以緩之’,餘思此無稽之談,所云補藥者,心無見識也,

姑漫應之.時已屆晚寢之時,至次日早起,其翁奔告曰:′予媳之病昨夜用補藥醫痊矣.’余將信將

疑,不識補藥究系何物.乃翁持渣來見,缽中有茯苓四五兩.噫,茯苓焉,胡為雲補藥哉?余半晌不能

言.危坐思之,凡病有一線生機,皆可醫治.茯苓固治心悸之要藥,亦治汗出之主藥.仲景治傷寒汗出

而渴者五苓散,不渴者茯苓甘草湯.傷寒厥而心下悸者宜先治水,當服茯苓甘草湯.可知心悸者汗出

過多,心液內涸,腎水上救入心則悸,余藥不能治水,故用茯苓以鎮之.是證心悸不寐,其不寐由心悸

而來,即心悸亦從汗出而來,其壯熱口渴不引飲,脈滑,皆有水氣之象,今幸遇種苓家,否則汗出不止

,終當亡陽,水氣凌心,必當滅火,是誰之過歟?余引咎而退."

茯苓採收加工

(1)採收 茯苓一般在接種後8~10個月內成熟,成熟茯苓的一個特徵是外皮帶黃褐色,屆

時可以控;另一個特點是長菌核的段木變疏鬆呈棕褐色,一捏就碎,表示養料已盡,應立即採收

。通常是小段木先成熟,大段木後成熟。宜成熟一批收穫一批,不宜拖延。一般每窯15-20千克

段木約收鮮茯苓2.5~15千克,高產可達25~40千克。

(2)加工 將採收茯苓堆放室內避風處,用稻草或麻袋蓋嚴使之發汗,析出水分,再攤開晾

乾後反覆堆蓋,至表皮皺縮呈褐色時用刀剝下外表黑皮(即茯苓皮)後,選晴天依次切成塊片(

長、寬、厚4厘米*4厘米*O.5厘米),將切出的白塊,赤塊分別攤竹蓆或竹篩上曬乾。也可直接

剝淨鮮茯苓外皮後置蒸籠隔水蒸乾透心,取出用利刀按上述規格切成方塊,置陽光下曬至足乾。

一般折乾率為50%左右。

產品質量:成品以足乾,去淨外皮,成正方形塊,厚薄均勻,白色者為優質。

[]補遺

藥代動力學

茯苓聚糖的氚離子束標記及其在小鼠體內的藥物動力學研究1.3H-茯苓聚糖的氚離子束標記

:用冷凍乾燥法將樣品塗在不鏽鋼靶盤表面上形成固體薄膜,然後置入有氚離子束標記裝置的反

應室內,抽真空並用灌氮冷卻後充入氚氣啟動離子源。氚離子在弱電場作用下緩慢進入加速場。

氚化反應2小時。回收未反應完的氚氣。排除殘餘氣體解凍冷阱,反應室回逄到室溫。取出氚氣

樣品,用100mg尿素/1ml二甲亞碸溶液溶解並稀釋到一定容量,取樣測量總放射性強度。經比色

法測得3H-茯苓聚糖的化學量,求得透析後3H-茯苓聚糖的比活性為2.37-2.747BQ/mMol(64-

74ci/mMol)。2.3H-茯苓聚糖藥用過程動力學實驗

1.實驗動物:選取7隻體重16-22g小白鼠,雌雄兼用,按1uci/g劑量口服灌餵茯苓聚糖液。

2.生物樣品的採集及製備3H-茯苓聚糖液經口服灌餵進入機體後,按規定時間分別從小白鼠

尾靜脈取全血10μl,放入玻璃的爍瓶內,加入0.05ml30%過氧化氫,使之充分接觸,再加0.1ml

高氯酸,置80℃水浴中消化1小時,使之無色透明。冷至室溫,加入5ml乙二醇乙醚和4ml閃爍液

、搖勻後用Beck一manLS9800液閃譜儀測量。

3.實驗結果:測量結果列於表1及表2。藥一時曲線示於圖,屬動力學雙室模型。結論,氚離

子束標記方法對不溶於水的茯聚糖氚化反應在固相、低溫進行,不破壞茯苓聚糖的結構和生物活

性,且得到的比活性較高。

小白鼠對3H-茯苓聚糖尿素口服吸收半衰期為11分鐘,說明吸收甚快,而茯苓聚糖的對照組

實驗證明無此吸收作用,其原因在於茯苓聚糖不溶於水和體液,以至口服後難於吸收。由於尿素

液的助溶作用,改變了茯苓聚糖在體內的吸收,從而發揮出應有作用。

茯苓霜

茯苓霜這個名字,可能大家聽起來比較陌生,但如果說起它的主要成分茯苓,白茯苓100克

,鮮牛奶50克,蜂蜜適量即可。

所謂茯苓霜,其實是把新鮮茯苓打成粉,脫水風乾之後留下的霜狀結晶物質。別看它看起來

並不起眼,那可是茯苓的全部精華所在!而《紅樓夢》里的茯苓霜,則是來自廣東,是當時廣東

的官員送給賈府女眷的禮物,而且根據書中描述,這些茯苓霜總共也不過區區幾簍,這么珍貴,

它到底好在哪呢?

首先,找一個大盆,盛些涼水,將藥店買回來的白茯苓掰成小塊,放進盆里,浸泡2個小時

,2個小時之後,給籠屜上鋪上一塊乾淨的紗布,然後再將泡好的白茯苓放在紗布上,用中火蒸

40分鐘,40分鐘之後,把蒸好的茯苓取出來,放進攪拌機,這時候再把牛奶也倒進去,蓋上蓋子

,開始攪拌,一直攪拌到看不到明顯的顆粒的時候,就算攪拌好了。然後再把它們倒進沙鍋,用

大火燒開,鍋一開就算好了,稍微冷卻以後,再加入適量的蜂蜜。這樣,這道茯苓霜就做好了。

據《經驗後方》記載就說,如果吃茯苓至百日的話,可以肌膚潤澤、延年耐老。實際上說茯苓本

身大家都知道是一個滋補佳品,但是它本身的美容作用也非常強的。據《本草品要經會》是這樣

記載的,就是說茯苓可以很好地去除人臉上長的瘡、斑,以及婦女產後那種產生的黑斑,因此也

經常拿蜜和茯苓末去做面膜。

NO.6深山靈芝

靈芝,根據我國第一部藥物專著《神農本草經》記載:靈芝有紫、赤、青、黃、白、黑六種

,但現代文獻及所見標本,多為多菌科植物紫芝或赤芝的全株。性味甘平。紫芝主要含麥角甾醇

、有機酸、氨基葡萄糖、多糖類、樹脂、甘露醇和多糖醇等麥角甾醇、樹脂、脂肪酸、甘露醇和

多糖類,又含生物鹼、內酯、香豆精、水溶性蛋白質和多種酶類。

靈芝自古以來就被認為是吉祥、富貴、美好、長壽的象徵,有“仙草”、“瑞草”之稱,中

華傳統醫學長期以來一直視為滋補強壯、固本扶正的珍貴中草藥。民間傳說靈芝有起死回生、長

生不老之功效。

靈芝,是祖國中醫藥寶庫中的珍品,素有"仙草"之譽。古今藥理與臨床研究均證明,靈芝確

有防病治病、延年益壽之功效。東漢時期的《神農本草經》、明代著名醫藥學家李時珍的《本草

綱目》,都對靈芝的功效有詳細的極為肯定的記載。現代藥理學與臨床實踐進一步證實了靈芝的

藥理作用,並證實靈芝多糖是靈芝扶正固本、滋補強壯、延年益壽的主要成分。現在,靈芝作為

藥物已正式被國家藥典收載,同時它又是國家批准的新資源食品,無毒副作用,可以藥食兩用。

科學研究表明,靈芝的藥理成分非常豐富,其中有效成份可分為十大類,包括靈芝多糖、靈

芝多肽、三萜類、16種胺基酸(其中含有七種人體必需胺基酸)、蛋白質、甾類、甘露醇、香豆精

苷、生物鹼、有機酸(主含延胡索酸),以及微量元素Ge、P、Fe、Ca、Mn、Zn、等。靈芝對人

體具有雙向調節作用,所治病種,涉及心腦血管、消化、神經、內分泌、呼吸、運動等各個系統

,尤其對腫瘤、肝臟病變、失眠以及衰老的防治作用十分顯著。

靈芝的套用範圍非常廣泛。就中醫辯證看,由於本品入五臟腎補益全身五臟之氣,所以無論

心、肺、肝、脾、腎臟虛弱,均可服之。靈芝所治病種涉及呼吸、循環、消化、神經、內分泌及

運動等各個系統;涵蓋內、外、婦、兒、五官各科疾病。其根本原因,就在於靈芝扶正固本,增

強免疫功能,提高機體抵抗力的巨大作用。它不同於一般藥物對某種疾病而起治療作用,亦不同

於一般營養保健食品只對某一方面營養素的不足進行補充和強化,而是在整體上雙向調節人體機

能平衡,調動機體內部活力,調節人體新陳代謝機能,提高自身免疫能力,促使全部的內臟或器

官機能正常化。

NO.7海底珍珠

珍珠和合浦生態珍珠是一種有機寶石,自古以來一直被人們視做奇珍,據地質學和考古學的

研究證明,在兩億年前,地球上就已經有了珍珠。我國是世界上利用珍珠最早的國家之一,早在

四千多年前,《尚書禹貢》中就有河蚌能產珠的記載,《詩經》、《山海經》、《爾雅》、《周

易》中也都記載了有關珍珠的內容。珍珠按照成因分為天然珍珠和人工養殖珍珠兩種,天然珍珠

主要是指在貝、蚌的體內自然形成的珍珠;習慣上人們把珍珠又分為海水珠、淡水珠、人造珠三

種類型,淡水珍珠是指江、河中產出的珍珠。我國的天然淡水珍珠主要產於華南各省的湖泊,浙

江諸暨是有名的珍珠之鄉。珍珠有白色系、紅色系、黃色系、深色系和雜色系五種,多數不透明

。珍珠的形態以正圓形為最好,古時候人們把天然正圓形的珍珠稱為走盤珠。珍珠與瑪瑙、水晶

、玉石一起並稱我國古代傳統“四寶”。現在,以渭塘的珍珠最有名。

佩帶珍珠所制的項鍊、耳環等,能使佩帶者顯得更有氣質,穿上一定顏色的衣裳,還能使人看

上去清新脫俗.

【來 源】

珍珠的英文名稱為Pearl,是由拉丁文Pernulo演化而來的。它的另一個名字Margarite,則

由古代波斯梵語衍生而來,意為“大海之子”。

早在遠古時期,原始人類在海邊覓食時,就發現了具有彩色暈光的潔白珍珠,並被它的晶瑩

瑰麗所吸引,從那時起珍珠就成了人們喜愛的飾物,並流傳至今。

珍珠是一種古老的有機寶石,產在珍珠貝類和珠母貝類軟體動物體內,由於內分泌作用而生

成的 含碳酸鈣的礦物(文石)珠粒,是由大量微小的文石晶體集合而成的。珍珠的化學組成為

: CaCO391.6%、H2O和有機質各4%、其0.4%。

珍珠形成的原理:

1.外圍

蚌的外套膜受到異物(砂粒、寄生蟲)侵入的刺激,受刺激處的表皮細胞以異物為核,陷入外

套膜的結締組織中,陷入的部分外套膜表皮細胞自行分裂形成珍珠囊,珍珠囊細胞分泌珍珠質,

層復一層把核包被起來即成珍珠。以異物為核稱為“有核珍珠”。

2.內因

外套膜外表皮受到病理刺激後,一部分進行細胞分裂,發生分離,隨即包被了自己分泌的有

機物質,同時逐漸陷入外套膜結締組織中,形成珍珠囊,形成珍珠。由於沒有異物為核,稱為“

無核珍珠”。

現在人工養殖的珍珠,就是根據上述原理,用人工的方法,從育珠蚌外套膜剪下活的上皮細

胞小片(簡稱細胞小片),與蚌殼製備的人工核、一起植入蚌的外套膜結締組織中,植入的細胞小

片,依靠給締組織提供的營養,圍繞人工核迅速增殖,形成珍珠囊,分泌珍珠質,從而生成人工

有核珍珠。人工無核珍珠,是對外套膜施術時,僅植入細胞小片,經細胞增殖形成珍珠囊,並向

囊內分泌珍珠質,生成的珍珠。

主要產珠的貝類:

珍珠貝科動物馬氏珍珠貝Pteria martensii (Dunker)、或蚌科動物三角帆蚌Hyriopsis

cumingii (Lea)、皺紋冠蚌Cristaria plicata (Leach)等雙殼類動物。

1. 珠貝母

別名:真珠貝。

暖海底棲貝類,殼左右大小不等,常左殼比右殼大,殼之長寬略相等。前耳突大而短,後耳

突長

Erosari(Ravitrona) caputserpentis (L.)-軟體動物門Mollusca,瓣鰓綱Lamellibranchia

,假瓣腮目Pseudolamellibranchia,真珠貝科Pteriidae

為暖海底棲貝類,具二枚介殼,左右不等,左殼比右殼略大,且凹陷較右殼為深。殼之長度

與高度差不多相等,通常長高為6~7厘米左右,大者可大於10厘米。前耳突大而短,後耳突長。

殼面黃褐色,具黑色放射條紋。生長級明顯。具有密生鱗片,易碎斷,近殼頂處較為平滑。殼內

白色或帶淡黃色,富有珍珠光澤。殼緣較薄,呈黃褐色,鉸合處平直有1~2個主齒。韌帶細長,

褐色。閉殼肌痕大,略呈耳形,幾乎位於殼之中央。殼頂位於前端,距離近。足小,能生足絲線

,於右殼前面之小孔伸出。附著於岩礁砂 。當珍珠母貝和蚌貝在水中生長時,若偶然遇有細微

的砂粒或較硬質的生物竄入殼中外套膜內,外套膜受到刺激後,殊感不適,遂分泌真珠質逐漸包

圍由外竄入之砂粒或生物,並日益增大成為珍珠。

養珠亦系利用此原理,一般選用3齡左右個體,施行插核手術,有意識地放入砂粒,讓外套

膜感覺不適而分泌許多真珠質來包被這些進入的砂粒,因而形成了人工珍珠,甚至人為地將投入

物作成各種形狀,結果所得的養珠也是各式各樣的。產於暖海1~10米深處。幼體棲息地區較淺

,長大後漸向深海區移動。主要分布於海南島及廣東其他沿海地區。

2. 褶紋冠蚌

淡水底棲貝類。殼近三角形。前部短而低,前背緣冠狀突不明顯,後背緣向上斜伸出...為

大形的冠。殼頂有數條肋脈

Cristaria plicata Leach--蚌科Unionidae

淡水底棲貝類。殼厚大,外形略似不等邊三角形。前部短而低,前背緣冠突不明顯,後部長

高,後背緣向上斜出伸展成為大形的冠。殼的後背部自殼頂起向後有一系列的逐漸粗大的縱肋。

後緣圓。腹緣長近直線。殼頂位於距前端殼長約1/6處,殼頂有數條肋脈。成體的冠常僅留殘痕

,幼體的貝殼一般完整。殼表面深黃綠色至黑褐色,殼頂常受侵蝕而失去表層顏色。鉸合部強大

,韌帶粗壯,位於冠的基部。左右兩殼各具有一高大的後側齒。前側齒細弱,後側齒下方與外面

相應有縱突和凹溝數個。前閉殼肌痕大呈楔狀,伸足肌痕圓形,前縮足肌痕小而深,後閉殼肌痕

大而淺,外套肌痕寬,真珠層有光澤。生活在江河、湖沼的泥底,行動緩慢。

分布於全國各地,黑龍江省的鏡泊湖和松花江,安徽省的寧國,江蘇省的武進,北京等地,

都有發現。此種蚌可用來產生真珠,貝殼為製造紐扣的原料。

註:

構成珍珠和貝殼的物質,大部分是碳酸鈣。碳酸鈣隨結晶時條件的不同而形成方解石、霰石

等,珍珠是由霰石構成的,而貝殼是由方解石構成的稜柱層。因此,它們雖然同是碳酸鈣結晶,

但由於結晶系的不同,所以就形成不同的物質-珍珠和貝殼。

【歷史沿革】

我國是世界上最早利用珍珠的國家之一。早在4000多年前,合浦珍珠就是我國宮廷中的珍品

。魏晉時期的《名醫別錄》把珍珠列為治療疾病的重要藥材,並闡明了珍珠的藥效。在《日華子

本草》載,珍珠“安心、明目。”《本草衍義》曰:“除小兒驚熱。”《本草匯言》曰:“鎮心

、定志,安魂,解結毒,化惡瘡,收內潰破爛。”在2000多年前的漢代劉安《淮南子》中記載:

“明月之珠,螺蚌之病而我之利也。”說明我國此時已認識到珍珠的成因。十三世紀,我國以鉛

制核,植入烏貝,成功地育成了有核珍珠。

【生態環境】

馬氏珍珠貝生活在營養鹽類豐富、浮游生物多、水質肥沃的海水中。一般棲息在低潮線附近

至水深20多米的地方區域,以水深10米為多。

蚌為底棲類軟體動物,一般生活在江、河、湖泊、沼澤、小溪或水田等淡水環境中。

【生物學特性】

馬氏珍珠貝一般為雌雄異體,但有轉性現象,所以有時可見雌雄同體的現象。馬氏珍珠貝適

宜生活的溫度為範圍為15~30℃,要求棲息海區海水的比重較高,為1.0150~1.0280。第一年出

生的馬氏珍珠貝到第二年的繁殖期已具有繁殖的能力。繁殖期集中在每年5~10月份。

①動物

【珍珠其它名稱】

真朱,真珠,蚌珠,珠子,濂珠

【採制】

全年皆產,通常以十二月較多,潛到海底,自水草或石頭上取下海蚌,從其中取出珍珠。肉

可食用。

【炮製】

用布包好,放入豆腐漿中,煮約3小時,取出洗淨,研成極細粉即成。

一、淨制 洗淨(《藥典77》)。

二、切制 制粉

1.取淨珍珠,加水適量共研細,再加多量水,攪拌,傾出混懸液,下沉部分再按上法反

復運算元次,除去雜質,合併混是液,靜置後,分取沉澱,乾燥,製成最細粉(《藥典85》)。

2.取珍珠,洗淨泥垢,用布包好,加豆腐與水共煮約2小時,取出,用水洗淨,搗碎,加水

少許研成極細粉,乾燥即得(《藥典63》)。3.取淨珍珠粉,置乳缽內,加入運量水研細,再

加多星的水,攪拌,傾出混懸液,乾燥,研散。或取淨珍珠,搗碎,研成極細粉(《規範》)。

三、炮炙

1.豆腐制

(1)淨取品,裝入布袋或紗布包裹,與豆腐或豆漿同煮2-3小時,取出,洗淨,搗碎,水

飛成極細粉。每珍珠1kg,用豆腐2kg或豆漿5kg(《寧夏》)。

(2)取珍珠用布包好,挾入豆腐塊內,蒸約3小時,取出,洗淨,晾乾,研成極細粉(《內

蒙》)。

2.煅制 取淨珍珠,大小分開,置鐵鍋內,上面扣一碗,用中火煅至爆炸聲盡,取出,晾涼

,水飛或研成極細粉,乾燥(《山東》)。

【藥材及產銷】

本品為蚌類中得到的顆粒狀珍珠。

【產地及銷售習慣】

主產於廣西合浦(海水珍珠),浙江諸暨(淡水珍珠)、江蘇渭塘、黑龍江慶安、安徽宣城

、南陵、當塗,台灣等地,銷全國各地。

根據鳳凰衛視的珍珠專刊,世界上98%的淡水珍珠產自中國,而中國80%以上的淡水珍珠來

自浙江諸暨。

【化學成份】

主含碳酸鈣。並含有多種胺基酸:亮氨酸(Leucine),蛋氨酸(Methionine),丙氨酸

(Alanine),甘氨酸(Glycine),谷氨酸(Glutamic acid),天門冬氨酸(Aspartic acid)等。另外

,還含有30多種微量元素、牛磺酸、豐富的維生素、肽類。

【性狀鑑別】

天然珍珠呈圓球形、橢圓形、不規則的球形或長圓形,直徑1~6毫米。表面類白色、黃白色

、淺粉紅色、淺藍色等,具美麗的彩色光澤,平滑。作過裝飾品的珍珠,中央多數有穿孔。質堅

硬,難破碎,斷面呈層狀。用火燒之有爆裂聲。氣無,味微鹹。

養珠形狀與天然珍珠相似,但表面光澤較弱,斷面中央有圓形的砂粒或石決明碎粒,表面有

一簿的真珠層。入藥僅用真珠層。氣無,味微鹹。不過現在合浦生態珍珠的出現大大提高了養珠

的質量!

以顆粒圓整、光澤透明、有寶光、質地堅硬者為佳。

【性味】

甘鹹,寒。

【歷史上的功用】

珍珠藥用在中國已有2000餘年歷史。三國時的醫書《名醫別錄》、梁代的《本草經集》、唐

代的《海藥本草》、宋代的《開寶本草》、明代的《本草綱目》、清代的《雷公藥性賦》等19種

醫藥古籍,都對珍珠的療效有明確的記載。

梁代陶弘景在《本草經集》中說,珍珠“有治目膚翳,止泄”等作用。唐代的《海藥本草》

認為,珍珠可以明目、除暈、止泄。在元朝,商人們常在水中加蜜糖和珍珠粉飲用,認為它既可

以滋補,又可以防暑。元好問在《續夷堅志》中記載:“洮水冬日結小冰……圓潔如珠……盛夏

以蜜水調之,加珍珠粉。”

明代李時珍更加重視珍珠的藥理作用,認為珍珠的藥效在美膚,因而在《本草綱目》中特別

寫道:“珍珠味鹹甘寒無毒,鎮心點目;珍珠塗面,令人潤澤好顏色。塗手足,去皮膚逆臚;墜

痰,除面斑,止瀉;除小兒驚熱,安魂魄;止遺精白濁,解痘療毒。……令光澤潔白”等。同時

,它還記載了珍珠藥用的多種方法。

明代陳繼儒轉引《獨異志》說,唐武宗李炎在位時,宰相李德裕以珠寶粉、雄黃、硃砂煎汁

為羹,每食一杯約耗錢三萬,過三煎則棄其渣。當時流行煉丹術,人們認為,珍珠粉、雄黃等物

,經過提煉後服用可長生不老,鶴髮童顏。

【現代功用】

《中華人民共和國藥典》及《中藥大辭典》均指明:珍珠具有安神定驚、明目去翳、解毒生

肌等功效,現代研究還表明珍珠在提高人體免疫力、延緩衰老、祛斑美白、補充鈣質等方面都具

有獨特的作用。

安神定驚,清熱滋陰,明目,解毒。

1.鎮心定驚,適用於驚悸怔忡、癲癇驚風。

2.清肝除翳明目,用治目赤腫痛、翳膜遮睛等眼科疾病,多外用。

3.收斂生肌,適用於咽喉腐爛、口舌生瘡、潰瘍久不收口,宜外用。

【主治】

熱病驚癇、煩熱不眠、咽喉腫痛腐爛、口瘡、潰瘍不收口、目赤翳障、並能潤澤肌膚。

【禁忌】

無實熱者慎用。

②(首見《紅樓夢》第二十九回)賈母的丫頭。鴛鴦上吊,是她首先發現的。又襲人在賈母

處當奴婢時,亦曾取名珍珠。

珍珠的形狀多種多樣, 有圓形、梨形、蛋形、淚滴形、紐扣形和任意形,其中以圓形為佳

。非均質體。顏色有白色、 粉紅色、淡黃色、淡綠色、淡藍色、褐色、淡紫色、黑色等,以白

色為主。白色條痕。具典型的 珍珠光澤,光澤柔和且帶有虹暈色彩。透明至半透明。折光率

1.530-1.686,雙折射率0.156。 無色散現象。硬度2.5-4.5。天然淡水珍珠的密度一般為2.66

-2.78g/cm3,因產地不同而有差異。 無解理。韌性較好。在短波紫外光下珍珠顯白色、淡黃色

、淡綠色、藍色螢光,黑色珍珠發淡紅 色螢光;X射線下有淡黃白色的螢光。遇鹽酸起泡。

【關於珍珠的西方傳說】

在西方的傳說中,說法是美神維納斯出生於貝殼中,當貝殼打開的時候,從她身上滴下來的

露水就變成了一粒粒晶瑩剔透的珍珠。文藝復興時期,著名畫家波堤切利在《維納斯的誕生》一

畫中,將女神置於一扇巨大的貝葉之上,從水底緩緩而出,女神抖落的水珠形成粒粒珍珠,潔白

無瑕,晶瑩奪目。丹麥人將珍珠與美人魚扯在一起,美人魚思念王子而不得,淚灑相思地,被守

護在身邊的貝母蚌珍藏起來,時間長了,眼淚就變成顆顆珍珠。

在古印度,人們相信珍珠是由諸神用晨曦中的露水幻化而成;波斯的神話則認為象徵光明和

希望的珍珠,更是由諸神的眼淚變成;而羅馬人乾脆將珍珠的形成與愛神維納斯拉上關係,傳說

當愛神從充滿泡沫的蚝殼沐浴完畢,走出來時,其身上滴下的水珠被愛神散發出的動人光彩凝結

成了閃光的珍珠。中國民間亦有“千年蚌精,感月生珠”、“露滴成珠”等說法。從神話到傳說

,珍珠一直被認為是諸神送給大地的禮物,事實上,除了以上天恩賜作解釋外,也真難讓人相信

,一隻平凡如斯的蚝竟可孕育完美如斯的寶物。不過,現代科學表明,珍珠產於某些軟體動物如

白蝶貝、蛛母貝等珠蚌類(pearloyster),貝殼因異物滲入殼內成為“珠胚”而形成珠狀顆粒

。這種珠狀顆粒隨著歲月流逝,就會因蚌分泌物的包裹而成為越來越大的珍珠。因此,一般而言

,珠蚌越老,珍珠也越大,所以歷來有“老蚌生珠”之說。

珍珠的主要成份是碳酸鈣,約占總量的82-93%。此外,珍珠還含有4-14%的角蛋白質和2-4%

的水份,以及十幾種胺基酸和28種微量元素,其中包括硒、鍺等抗衰物質。珍珠的硬度為3,比

重為2.71,折射率為1.53-1.68,珍珠用谷令計量,1谷令約為0.0648克。珍珠晶體呈珠狀或矛頭

狀垂直排列,形成放射狀的珍珠層,在光線的作用下,這些放射狀的珍珠層會產生虹彩光澤,即

珠光。珍珠的價值取決於珍珠的大小、圓度、光澤和形狀,等等。

一塊未經雕琢的寶石,並不是貴重的寶石,而從珠蚌中取出的優良珍珠,不需琢磨,就是一

件漂亮的飾品。因此,一些寶石專家認為,珍珠可能是人類最早使用的裝飾品。珍珠究竟何時被

人們發現,已無據可查,因為珍珠容易受損,所以古代珍珠很難流傳下來。地球上最早的珍珠,

出土於距今2億年前的匈牙利三疊紀地層中,直徑僅為0.1mm;在德國中新世地層中發現的2000多

萬年前的一枚珍珠,其直徑則為4mm。這些藏匿於遠古貝殼體內的珍珠化石,在漫長的歲月里,

歷經劇烈的地質運動,不僅完整地保持了珍珠閃光的品質,同時也保守了珍珠形成的秘密。

大約5000年前,古印度人開始把珍珠作為寶物,與宗教一起並稱佛教七寶,在恆河文化中開

始享有極高的聲譽。和印度一樣,中華民族也是世界上最早認識珍珠並利用珍珠的民族之一。《

海藥本草》稱珍珠為真珠,意指珍珠至純至真的藥效功用。《爾雅》把珠與玉並譽為“西方之美

者”。秦昭王則把珠與玉並列為“器飾寶藏”之首。儒家典籍《尚書·禹貢》中記載有“淮夷嬪

珠”,說明最遲在公元前2200年的夏禹時代,淮水夷水等地就已經出現了淡水珍珠,並被列為當

時必須交納的貢品。

珍珠晶瑩凝重,圓潤多彩,高雅純潔,被譽為“寶石皇后”。國際寶石界還將珍珠列為六月

生辰的幸運石,結婚十三周年和三十周年的紀念石。具有瑰麗色彩和高雅氣質的珍珠,象徵著健

康、純潔、富有和幸福,自古以來為人們所喜愛。

【珍珠的日常養護】

珍珠以它的溫馨,雅潔,瑰麗,一向為人們鍾愛,被譽為珠寶皇后。珍珠的成分是含 有機

制的碳酸鈣, 化學穩定性差,可溶於酸,鹼中,日常生活中不適宜接觸香水, 油,鹽,酒精,

髮乳,醋和髒物; 更不能接觸香蕉水等有機溶劑;夏天人體流汗多,也不宜戴珍珠項鍊,不用時

要用高級中性肥皂或洗潔 精輕輕洗滌清潔,然後晾乾,不可在太陽下暴曬或烘烤;收藏時不能

與樟腦丸放在一起,也不要長期 放在銀行的保險 庫內。珍珠的硬度較低。佩戴久了的白色珍珠

會泛黃,使光澤變差,可用1%-1.5%雙 氧水漂白,要注意不可漂過了頭,否則會失去光澤。

【珍珠褪色的原因】

淡水珍珠的色澤雖然很美觀,但卻經不起長時間的考驗。一般經過十幾年,珍珠就會變成普

通的黃色,同時失去美麗的淡水珍珠光澤,這就是俗話所說的"人老珠黃"。

淡水珍珠飾品用久了為何會發黃呢?這主要是組成珍珠的文石礦物的物理性質不穩定,時間

一長,它就會變成普通的方解石。文石合方解石,雖然化學成分一樣,而它們的結晶形態和光澤

卻不大一樣。這就是珍珠變色的原因。

【珍珠的形狀分類】

⑴圓珠:

指形態為圓形的珍珠,按圓度分為三種,即正圓珠、圓珠和近圓珠。

正圓珠是指圓度最好的,商業上也俗稱為走盤珠,最大直徑和最小直徑之差與平均直 徑之

比小於百分之一;圓珠是之形態很圓的珍珠,其直徑差的百分比在百分之一和百分之五之間;近

圓珠三之形態上比較接近圓珠的珍珠,其直徑差的百分比在百分之五和百分之十之間。

⑵橢圓珠:

指形態為橢圓形狀的珍珠,長短直徑比大於百分之十。可進一步按長短直徑差百分比為短橢

圓和長橢圓,短橢圓長短直徑差的百分比為百分之十至百分之二十;長橢圓直徑差的百分比大於

百分之二十。

⑶扁形珠:

指形態為扁平面形,有一面或兩面的近似平面狀,如扁圓形、扁橢圓形、餅形、菱形、方形

等。

⑷瑪比珠:

是一種半邊珍珠,也稱Mabe珠、饅頭珠和半圓珠。一般在採集完已養殖好的珍珠後,將預製

的半邊形的珠核插入貝殼的內壁,使凸面朝向珠母貝的套膜,平面貼緊珠母的殼壁,插好後再放

入水中餵養,日積月累,珍珠層將外珠核一層一層地包起來形成半圓形,採集時將其同部分珠母

貝殼壁一起提取出來拋磨成一件飾品,故其個體碩大。瑪比珠實質上是一種再生珍珠,在此之前

,每個珍珠貝可先生產兩粒圓形珍珠,而後可再養殖3-7粒瑪比珠,尤以澳洲瑪比珠的產量和質

量都很高,其特點是顆粒大、具極出色的光澤、純淨的銀白色以及光滑的表面。最小的也有10mm

,大的可至17mm或更大,並以圓形、水滴形、橢圓形及心形等各種形狀。目前世界珠寶市場十分

流行瑪比珠首飾,不僅是淑女貴婦們的佩飾寵物,而且用瑪比珠創作的獨特而優雅的珠寶飾物也

受到了紳士們的特別青睞。

⑸異性珠:(也叫異型珠)

除圓珠、橢圓珠、瑪比珠以外的其他形態各異的珍珠也為數不少,梨形、水滴形、米形、土

豆形、豆形及其他形狀的珍珠商業上統稱為異性珍珠。

【珠分九品 】

就珠的品質與價值來說,中國古人也形成了自己的評判體系。

《南越志》認為,珍珠有九品,直徑五分至一寸左右的為“大品”;一邊扁平,一邊如倒置

鐵鍋(復釜)狀的為“璫殊”,也是珍品;走珠、滑珠則是等外品。

《天工開物》認為,直徑五分至一寸又五分的為“大品”,有光澤略呈鍍金狀的為“璫珠”

,價值一粒千金。

《廣東新語》則說,璫珠“大而稍扁”的“南珠之明璫”,等級僅次於徑寸大珠,珠形圓滿

、色澤銀白、光瑩無絲絡的為精珠。其檔次以重量來分,每顆“重一分者銀六倒,二分者四十倒

”。光澤不佳的肉珠,“二分重者值銀僅四倒”,八百顆重一兩的稱為“八百子”,值銀十倒;

一千顆重一兩的稱為“正千”,值銀僅八倒。

【鑑別真假珍珠 】

1、 磨擦:兩顆珍珠互相輕輕磨擦,會有粗糙的感覺,而假珍珠則產生滑動感覺。

2、 鑽孔:觀察鑽孔是否鮮明清晰,假珠的鑽孔有顏料積聚。

3、 顏色:每一顆珍珠的顏色都略有不同,除了本身色彩之外還帶有伴色,但假珠每一顆的

顏色都相同,而且只有本色,沒有伴色。 主要是白色、黃色和1960年在法國開始養殖的黑珍珠

4、 冰涼感:珍珠放在手上有冰涼的感覺,假珠則沒有。

珍珠的肉眼識別有以下五點:

5.形狀圓形。

結合線在珠母和外附珍珠層間有一條褐色的結合線。從珍珠鑽孔的地方向內觀察清晰可見

。

核心條紋有核養殖珍珠中的珠母上,有透明度不同的條紋,所以將有核養殖珍珠放在暗處

,用強光透射,可以看到明暗不同的條紋。而天然珍珠和無核養殖珍珠則無此現象。

表面丘疹有核養殖珍珠和天然珍珠一樣,可以見到隆起的小疤或兩粒小珠摩擦時有砂粒感

。這些特點是和仿製珍珠的區別。

辨別珍珠粉的真假方法

珍珠粉能起到保健養顏的作用,而假冒偽劣珍珠粉不但不能保健養顏,反而會因大腸桿菌總

數超標等原因,危害消費者的身體健康。那么,如何來識別其真偽呢?現介紹如如下:

優質純真珍珠粉:原料為優質淡水珍珠,經過挑選清洗,按藥品質量標準生產,並檢驗合格

。

質地:看粉末色澤潔白均勻,不含雜質。

手感:摸時手感細膩柔滑,易吸附於肌膚上。

氣味:聞似有淡淡腥味,而絕無其它的異味。

假珍珠粉:假珍珠粉一般是用鹼水和石灰將蚌殼加溫,然後除去表層的黑衣,通過粉碎、篩

、包裝而成。

質地:用手指沾取少量粉末,展開在陽光或燈光下仔細觀察,可以發現有明顯閃光,這是雲

母。

色澤:明顯白於純珍珠粉。

這種假珍珠粉內兌有水解動物蛋白粉,長期服用,雲母會在胃中粘結。

劣質珍珠粉:

質地:此粉主要原料是加工珍珠首飾時鑽孔鑽下來的粉末,摻入滑石粉而成。

色澤:偏黃,這主要是鑽孔時高溫發熱所引起的。

氣味:服用時口感有焦味或臭味。

【珍珠鑑賞 】

一、看光澤

所謂“珠光寶氣”,光澤是珍珠的靈魂。無光、少光的珍珠就缺少了靈氣。看光,應該將珍

珠平放在潔白的軟布上,能看到珍珠流溢出的溫潤的光澤;而迎著光線看,好的珍珠可以看到發

出七彩的虹光,層次豐富變幻,還可以看到如金屬質感的球面,甚至可以映照出人的瞳孔,特別

明亮的可列入A級,稍次之為B級。

光澤級別 質量要求

極強 A 反射光特別明亮、銳利、均勻、表面像鏡子,映像很清晰

強 B 反射光明亮、銳利、均勻、映像很清晰

中 C 反射光明亮,表面能見物體影像

弱 D 反射光較弱,表面能照見物體,但影像較模糊

二、看圓度

“一分圓一分錢”,“珠圓玉潤”,珍珠越圓越美,這很符合中國人的審美習慣。大顆粒、

精圓的珍珠,顯現出如圓月的美感。配合光澤,則營造出朦朧的意境美。以珍珠最長直徑和最短

直徑差的百分比≤1%為正圓標準,1%≤直徑差比≤5%為圓的標準,在5%和10%之間的為近圓。不

過大多時候,用自己的眼睛就可以看出圓度來了。

形狀規則

質量要求(直徑差百分比%)

正圓 A1≤1

圓 A2 ≤5

近圓 A3 ≤10

橢圓 B >10 可以有水滴形、梨形

扁平 C 具有對稱性,有一面或兩面成近乎平面狀

異形 D 形狀極不規則,通常表面不平坦,沒有明顯對稱性,可能是某一物體形態的相似性

三、看瑕疵

表面痘、斑、印、坑、點越少越好,一般在0.5米遠外看不到瑕疵為可以接受的標準。A級的

標準為100%表面光滑,肉眼近看看不出瑕疵。當然了,用放大鏡都難看出瑕疵的那是萬里挑一的

極品中的極品

海水養殖珍珠光潔度級別

光潔度級別 質量要求

無暇 A 肉眼觀察表面光滑細膩,極難觀察到表面有瑕疵

微暇 B 表面有非常少的瑕疵,似針點狀,肉眼較難觀察到

小暇 C 有較小的瑕疵,肉眼易觀察到

瑕疵 D 瑕疵明顯,占表面積的四分之一以下

重疵 E 瑕疵很明顯,嚴重的占據表面積的四分之一以上

四、看大小

所謂“七分為珠,八分為寶”,一般6毫米以下的珍珠不被列入珠寶級珍珠的範疇,7-9毫米

為消費者所普遍喜愛,10毫米的珍珠已經難得,11毫米以上的則只有南洋珍珠和黑珍珠有了。越

往上,數量就越稀少,而價格則往往成倍的增長。這個標準看的難度不大。

五、看顏色

這個要依個人喜好、膚色、服裝、場合等的搭配,不一而足。一般白色最受歡迎,純潔優雅

,黑色神秘高貴,粉色純潔浪漫,金色華貴雍容。

六、看搭配

無論是串成珍珠項鍊,還是與金、銀、鑽石等寶石搭配鑲嵌,講求色澤、形狀、意境等的和

諧美,好的設計師會將情感、文化通過產品展示出來,而經驗豐富、訓練有素的挑珠技術人員會

很好地將珍珠挑選、組合,這些是外行很難注意到的細節。作為珍珠達人,只要有一定的審美眼

光和文化素養,以賞心悅目為標準,就可以看出搭配的優劣。

NO.8冬蟲夏草

冬蟲夏草 又稱冬蟲草、蟲草,它是麥角菌科真菌冬蟲夏草Cordycrps sinensis(Berk.)

Sacc.寄生在幼蟲蛾科昆蟲幼蟲上的子座及幼蟲屍體的複合體。冬蟲夏草主要生弛高海拔的森林

草甸或草坪上;由於土質的緣故,生弛森林草甸的上冬蟲夏草顏色以暗黃棕色為主,生弛草原上

的冬蟲夏草則以黃棕色為主;前者以四川、雲南、甘肅產為多,後者以西藏、青海產為多。

冬蟲夏草是一種傳統的名貴滋補中藥材,與天然人參、鹿茸並列為三大滋補品。它藥性溫和

,一年四季均可食用,老、少、病、弱、虛者皆宜,比其他種類的滋補品有更廣泛的藥用價值。

[]基本情況

夏草冬蟲(《黔囊》),蟲草(《本草問答》)。為麥角菌科植物冬蟲夏草菌的子座及其寄主蝙

蝠蛾科昆蟲蟲草蝙蝠蛾等的幼蟲屍體的複合體。冬蟲夏草菌子囊菌之子座出自寄主幼蟲的頭部,

單生,細長如棒球棍狀,長3~11厘米;不育柄部長3~8厘米,直徑1.5~4毫米;上部為子座頭

部,稍膨大,呈圓柱形,長1.5~4厘米,褐色,除先端小部外,密生多數子囊殼;子囊殼大部陷

入子座中,先端凸出於子座之外,卵形或橢圓形,長250~500微米,直徑80~200微米,每一子

囊殼內有多數長條狀線形的子囊;每一子囊內有8個具有隔膜的子囊孢子。寄主為鱗翅目、鞘翅

目等昆蟲的幼蟲,冬季菌絲侵入蟄居於土中的幼蟲體內,使蟲體充滿菌絲而死亡。夏季長出子座

。分布四川、雲南、貴州、甘肅、青海、西藏等地。夏至前後,當積雪尚未溶化時入山採集,此

時子座多露於雪面,過遲則積雪溶化,雜草生長,不易找尋,且土中的蟲體枯萎,不合藥用。挖

起後,在蟲體潮濕未乾時,除去外層的泥土及膜皮,曬乾。或再用黃酒噴之使軟,整理平直,每

7~8條用紅線紮成小把;用微火烘乾。冬蟲夏草為蟲體與菌座相連而成,全長9~12厘米。蟲體

如三眠老蠶,長約3~6厘米,粗約0.4~0.7厘米。外表呈深黃色,粗糙,背部有多數橫皺紋,腹

面有足8對,位於蟲體中部的4對明顯易見。斷面內心充實,白色,略發黃,周邊顯深黃色。菌座

自蟲體頭部生出,呈棒狀,彎曲,上部略膨大。表面灰褐色或黑褐色,長可達4~8厘米,徑約

0.3厘米。折斷時內心空虛,粉白色。臭微,味淡。以蟲體色澤黃亮、豐滿肥大、斷面黃白色、

菌座短小者為佳。主產青海、西藏、四川、甘肅、雲南、貴州,以青海產量最大。此外,西藏、

四川等地亦產。

[]植物形態

子座單生,稀2~4個,從寄主頭部生出,長4~11cm,基部直徑1.5~4mm,向上漸狹細,頭

部膨大成近圓柱狀,褐色,長1~4.5cm,直徑2.5~6mm。子囊殼近表面生,基部稍陷於子座內,

橢圓形至卵形。生於海拔3000~4000m高山草甸土層中。主產四川、雲南。6~7月子座出土,子

囊孢子未發散時採收,曬乾或低溫乾燥。蟲體似蠶,長3~5cm,直徑3~8mm;頭部紅棕色,長有

子座;胸腹部深黃色至黃棕色,胸節3,胸足3對,腹節10,腹足5對,中部4對明顯;表面有環節

20~30個;質脆,斷面淡黃色。子座細長圓柱形,稍扭曲,長3~7(11)cm,直徑1.5~4mm,表

面灰棕色至棕褐色,有細縱皺紋,頭部稍膨大;質柔韌,斷面類白色,似纖維狀。氣微腥,味微

苦。含粗蛋白、多種胺基酸、D-甘露醇即“蟲草酸”、蟲草菌素(3’-

deoxyadenosin,cordycepin)、麥角甾醇、半乳甘露聚糖、尿嘧啶、腺嘌呤等。甘,平。歸肺、

腎經。 補虛損,益精氣,益腎壯陽,補肺平喘,止咳化痰。治療痰飲喘嗽,虛喘、癆嗽、咯血

、自汗盜汗,陽痿遺精,腰膝酸痛,病後久虛不復 。 1.用於腎虛腰痛,陽痿遺精。有補腎助

陽益精之效。可單用浸酒服,或配伍淫羊藿、巴戟天、菟絲子等同用。 2.用於肺虛或肺腎兩虛

之久咳虛喘,勞嗽痰血。能補益肺腎,平定喘嗽,止血化痰。治勞嗽痰血,常配北沙參、川貝母

、阿膠等;治喘咳短氣,常與人參、胡桃肉、蛤蚧等同用。 此外,病後體虛不復,自汗畏寒等

,可以同鴨、雞、豬肉等燉服,有補虛扶弱之效。

[]大致的分類

正宗的冬蟲夏草從其生長環境來分有兩種,高原草甸的草原蟲草和高海拔陰山峽谷的高山蟲

草,由於生長環境和土質的差異,它們在色澤和形態方面有些許區別,草原蟲草為土黃色,蟲體

肥大,肉質鬆軟;高山蟲草為黑褐色,蟲體飽滿結實。因草原地域遼闊,是主產地,市面流行多

為此品種。而高山蟲草源稀少,但古醫書記載的多是這種。從營養成分說,兩者差不多,但無論

哪種都是以天然本質為貴,一旦染色或受污染,就失去價值。

[]生長

關於蟲草的生長,一般人對其感到神秘莫測,前人曾有詩云:“冬蟲夏草名符實,變化生成

一氣通。一物竟能兼動植,世間物理信難窮。”其實,蟲草是一種昆蟲與真菌的結合體。蟲是蟲

草蝙蝠蛾的幼蟲,菌是蟲草真菌,每當盛夏,海拔3800米以上的雪山草甸上,冰雪消融,體

小身花的蝙蝠蛾便將千千萬萬個蟲卵留在花葉上。繼而蛾卵變成小蟲,鑽進潮濕疏鬆的土壤里,

吸收植物根莖的營養,逐漸將身體養得潔白肥胖。這時,球形的子囊孢子遇到蟲草蝙幅蛾幼蟲,

便鑽進蟲體內部,吸引其營養,萌發菌絲。當蟲草蝙蝠蛾的幼蟲食到有蟲草真菌的葉子時也會成

為蟲草。

受真菌感染的幼蟲,逐漸蠕動到距地表二至三厘米的地方,頭上尾下而死。這就是“冬蟲”

。幼蟲雖死,體內的真菌卻日漸生長,直至充滿整個蟲體。來年春末夏初,蟲子的頭部長出一根

紫紅色的小草, 高約二至五厘米,頂端有鳳梨狀的囊殼, 這就是“夏草”。蟲草這時發育得最

飽滿,體內有效成份最高,是採集的最好季節。青海,雲南省迪慶、怒江州是我國蟲草的主要產

地之一。

[]採收貯藏

每年的農曆四至五月間,積雪溶化的時候,便是冬蟲夏草採收的季節,此時冬蟲夏草出苗未

超過一寸,如果過了這個時節,則會苗枯死,其它雜草也會生長極快,冬蟲夏草則蹤影全無;冬

蟲草採收時要除去附在蟲體上的黃色臘衣和其它雜質,涼乾或曬乾;傳統的包裝方法是以6~8條

,用小紅繩紮成一小捆(小子)。

冬蟲夏草的貯藏要求不高,一般來說,只要在產區,通過正常的乾燥方法處理後,放在通風

的環境下,是不會變質發霉的,如果太潮濕,可以考慮用密封袋包裝後保存在冰櫃內便可以了。

[]性狀鑑別

冬蟲夏草是由子座和蟲體二部分相連組成,蟲體長4~6 Cm,表面黃色或黃棕色,雲南、四

川產的顏色偏暗褐色,背面有多條橫向皺紋,腹部有足8對,近頭部3對,腹部4對,尾部1對,其

中腹部的4對較為明顯,蟲體輕而脆,易折斷,斷面白色,微有彈性;子座從蟲體的頭部長出,

呈4~7Cm,基部將蟲體的頭部包被,呈長棒狀,上粗下細,灰褐色或黑褐色,質柔韌,斷面多

為中空。嗅之具草菇香氣,味甘。足8對,中部4對較明顯,質脆,易折斷,斷面黃白色。子座單

生,細長圓柱形,長4至7厘米,直徑約3毫米;表面深棕色至棕褐色,有細縱皺紋,上部稍膨大

,質柔韌,斷面類白色。氣微腥,味微苦。以蟲體色澤黃亮,豐滿肥大,斷面黃白色,子座短小

者為佳。

[]真假鑑別

偽品主要有地蠶,其狀如螺,又叫螺絲菜。還有亞香棒蟲草等一些低海拔地區的蟲草,雖外

形較相似,主要區別是其子座短,有的是雙子座,菇類氣味淡。更為惡劣的是用石膏粉或麵粉摻

膠用模型壓成,其子座則是黃花菜插上,只要把它泡浸水中,用手捏則原形畢露了。有的雖為正

品,故意把加工時的蟲體插上的鐵線不拔去,結果鐵線也搭配上去了,這些都要充分注意和防備

,常見的仿冒蟲草有如下幾種。

地蠶:“蟲體”呈梭形。略彎曲,環紋較少,僅3~15條。外表淡黃色。

涼山蟲草:“蟲體”較長。有3—6厘米,表面棕褐色,“蟲足”不明顯。“草部”細長,有

10—30厘米,直徑較細,呈黃棕色至黃褐色。少數“草部”頂端有分支。

霍克斯蟲草:又稱亞香棒蟲草。蟲體表面灰黃色,足明顯可見。“草部”呈淡灰色至灰黑色

,少數上部分叉,膨大部分可見多數小黑色,質脆易折斷,氣微香,味淡。

白僵蠶:“蟲體”略呈圓柱形,多彎曲皺縮,表面呈灰黃色,復有白色粉霜狀物(氣生菌絲

和分子孢子),頭部較圓。8對足呈突起狀。沒有“草部”。氣微腥,味微鹹。

壓模“蟲草”:用麵粉、玉米粉、石膏粉等經加工模壓而成,“蟲體”光滑.呈黃白色,環

紋特別明顯,質重。折斷面呈淡白色,滴加少量碘試驗會顯藍色。久嚼粘牙,久煮會鬆散。草體

部分往往用紅薯的乾燥葉柄偽裝而成,中空而不易折斷。

[]有效成分

藥理學現代研究結果中,青海冬蟲夏草含有蟲草酸約7%,碳水化合物28.9%,脂肪約8.4%,

蛋白質約25%,脂肪中82.2%為不飽和脂肪酸,此外,尚含有維生素B12、麥角脂醇、六碳糖醇、

生物鹼等。據醫學科學分析,蟲草體內含蟲劃酸。維生素B12、脂肪、蛋白等。蟲草性甘、溫平

、無毒,是著名的滋補強壯藥,常用肉類燉食,有補虛健體之效。適用於治療肺氣虛和肺腎兩虛

、肺結核等所致的咯血或痰中帶血、咳嗽。氣短、盜汗等,對腎虛陽痿、腰膝酸疼等亦有良好的

療效,也是老年體弱者的滋補佳品。

冬蟲夏草首次記載使用是清代《本草叢新》,書中認為冬蟲夏草性味甘,溫。功能補

肺益腎,化痰止咳。可用之於久咳虛喘,產後虛弱、陽痿陰冷等“虛”的病症。據研究:冬蟲夏

草主要含有冬蟲夏草素、蟲草酸、腺苷和多糖、等成分;冬蟲夏草素能抑制鏈球菌、鼻疽桿菌炭

疽桿菌等病菌的生長,又是抗癌的活性物質,對人體的內分泌系統和神經系統有好的調節作用;

蟲草酸能改變人體微循環,具有明顯的降血脂和鎮咳祛痰作用;蟲草多糖是免疫調節劑,可增強

機體對病毒及寄生蟲的抵抗力。 相關考證冬蟲夏草始載於《本草從新》,曰:“四川嘉定府所

產者最佳。雲南、貴州所出者次之。冬在土中,身活如老蠶,有毛能動,至夏則毛出土上,連身

俱化為草。若不取,至冬則復化為蟲。”《本草綱目拾遺》對其記載尤詳:“夏草冬蟲,出四川

江油縣化林坪,夏為草,冬為蟲,長三寸許,下跌六足,屜以上絕類蠶,羌俗採為上藥。”並引

《七椿園西域聞見錄》云:“夏草冬蟲生雪山中,夏則葉歧出類韭.根如朽木,凌冬葉乾,則根

蠕動化為蟲。”又引《柳崖外編》云:“冬蟲夏草,一物也。冬則為蟲,夏則為草,蟲形似蠶,

色微黃,草形似韭,葉較細。”綜合上述文獻對其形態的描述和產地、生境的記述,並參照《植

物名實圖考》之附圖,可以確定,麥角菌科蟲草屬真菌冬蟲夏草菌及其寄生的複合體是傳統的藥

用冬蟲夏草。然《本草綱目拾遺》又載:“《四川通志》云:冬蟲夏草出里塘撥浪工山,性溫暖

,補精益髓。”據《新華本草綱要》考證,此處所說的冬蟲夏草,是涼山蟲草Cordyceps

liangshanensis Zang,Hu et Liu,為川西以及滇東北一帶所用的冬蟲夏草代用品,說明古代所

用冬蟲夏草,存在異物同名問題。 冬蟲夏草(《本草從新》)

[]冬蟲夏草養生十大功效

冬蟲夏草是我國的一種名貴中藥材,與人參、鹿茸一起列為中國三大補藥。早在一七五七年

《本草從新》中就有“冬蟲夏草甘平保肺,益腎,補精髓,止血化痰,已勞咳,治膈症皆良”的

記載。中醫認為,蟲草入肺腎二經,既能補肺陰,又能補腎陽,主治腎虛,陽痿遺精,腰膝酸痛

,病後虛弱,久咳虛弱,勞咳痰血,自汗盜汗等,是唯一的一種能同時平衡、調節陰陽的中藥。

冬蟲夏草並非冬為“蟲”夏為“草”,其實質是一種真菌--麥角菌科冬蟲夏草菌。現代科學

發現了冬蟲夏草越來越多的神奇功效。總體而言,冬蟲夏草不但對人體各種臟器的功能具有調節

作用,還存在某些直接抗病功能。

一、調節免疫系統功能

免疫系統相當於人體中的軍隊,對內抵禦腫瘤,清除老化、壞死的細胞組織,對外抗擊病毒

、細菌等微生物感染。人體每天都可能出現突變的腫瘤細胞。免疫系統功能正常的人體可以逃脫

腫瘤的厄運,免疫系統功能出現問題的人,卻可能發展成腫瘤。冬蟲夏草對免疫系統的作用像是

在調整音量,使其處於最佳狀態。它既能增加免疫系統細胞、組織數量,促進抗體產生,增加吞

噬、殺傷細胞數量、增強其功能,又可以調低某些免疫細胞的功能。

二、直接抗腫瘤作用

冬蟲夏草提取物在體外具有明確的抑制、殺傷腫瘤細胞的作用。冬蟲夏草中含有蟲草素,是

其發揮抗腫瘤作用的主要成分。

三、提高細胞能量、抗疲勞

冬蟲夏草能提高人體能量工廠--線粒體的能量,提高機體耐寒能力,減輕疲勞。

四、調節心臟功能

冬蟲夏草可提高心臟耐缺氧能力,降低心臟對氧的消耗,抗心律失常。

五、調節肝臟功能

冬蟲夏草可減輕有毒物質對肝臟的損傷,對抗肝纖維化的發生。此外,通過調節免疫功能,

增強抗病毒能力,對病毒性肝炎發揮有利作用。

六、調節呼吸系統功能

冬蟲夏草具有擴張支氣管、平喘、祛痰、防止肺氣腫的作用。

七、調節腎臟功能

冬蟲夏草能減輕慢性病的腎臟病變,改善腎功能,減輕毒性物質對腎臟的損害。

八、調節造血功能

冬蟲夏草能增強骨髓生成血小板、紅細胞和白細胞的能力。

九、調節血脂

冬蟲夏草可以降低血液中的膽固醇和甘油三酯,提高對人體有利的高密度脂蛋白,減輕動脈

粥樣硬化。

十、其他

冬蟲夏草還具有直接抗病毒、調節中樞神經系統功能、調節性功能等作用。冬蟲夏草能對人

體起到如此全面的保健作用,可謂神奇之極,也無愧自古以來“仙草”的美稱。在現代社會,服

用冬蟲夏草已不僅僅是本身身體健康的保證,更重要的,是由此帶來的極致健康生活品質。

摘自青藏冬蟲夏草駐北京直銷店

冬蟲夏草使用方法

服用冬蟲夏草補虛,要因人因病而異,或單藥服用,或配合他藥同用。可以煎水、燉湯、做

成藥膳服食,也可泡酒、泡茶等。例如有腰痛虛弱、夢遺滑精、陽痿早泄、耳鳴健忘及神思恍惚

諸症,可單用冬蟲夏草每次2克,研末,空腹送服,每日早晚各一次;也可用冬蟲夏草5克,配杜

仲、川斷等,煎湯飲服。屬病後體虛,或平素體虛容易感冒、畏寒自汗者,可常用蟲草與雞、鴨

、牛、豬、羊肉等燉服。如用冬蟲夏草5~10枚,老公鴨一隻,去除肚雜,加少許黃酒,煮爛食

用,可增強體質。或每天用蟲草4枚,煎湯後空腹服用。蟲草對中樞神經系統能起鎮靜、抗驚厥

、降溫作用;對心血管系統有降壓、降低心肌耗氧量,改善心肌缺血,抗心律失常作用;對呼吸

系統能擴張支氣管、祛痰平喘,另外對慢性腎炎、腎功能衰竭都有顯著療效。近代醫學研究權威

還發現:蟲草確能提高機體免疫功能,增強抗病能力,是一種不可多得的珍貴中藥材,其用途和

價值必將為越來越多的人認識和套用。

蟲草因有陰陽雙補,起萎固精,益陰補肺之功而價格昂貴,又因其僅產於高海拔空山野地,

產地產量極其有限而更顯名貴。目前國內僅產於西藏、青海等省區,以青海和西藏蟲草為上乘。

[ 蟲草主要成份 ]:蟲草酸、蟲草素、胺基酸、甾醇、甘露醇、生物鹼、維生素 B1 、 B2

、多糖及礦物質等。

NO.9蓯蓉

蓯蓉,又名大芸,主產於內蒙古自治區的阿拉善盟。中醫稱其為地精或金筍,是極其名貴的

中藥材,素有“沙漠人參”之美譽,歷史上就被西域各國作為上貢朝廷的珍品。

蓯蓉入藥,由來已久。它甘而性溫,鹹而質潤,具有補陽不燥,溫通腎陽補腎虛;補陰不膩

,潤腸通腹治便秘的特點。正因為它補性和緩,才有蓯蓉(從容)之稱。

明代醫藥學家李時珍在《本草綱目》中不僅詳細地記載了歷代醫藥學家有關蓯蓉的論述,並

且進一步分析、研究了蓯蓉的性質和功能。其中寫道:“大芸與羊肉煮食,可治‘五為七傷’,

腹中寒熱病,強陰益精髓”,‘以其溫而能潤、滑而不瀉、常補不峻、峻而精血、興陽助人”;

本經謂其“養五臟、強陰、益精氣”;《大明》稱其治“男子絕陽不興,女子絕陰不產”。近年

來,醫藥界套用現代科學方法對蓯蓉進行化驗分析,結果表明,蓯蓉含有微量生物鹼及結晶性中

性物質,確有治療腰膝冷痛、婦女不孕、神經衰弱、聽力減退的功效,還具有降低血壓的作用,

並可作為膀胱炎、膀胱出血、腎臟出血的止血藥用。

草蓯蓉,一種寄生植物,葉莖黃褐色,花淡紫色。

肉蓯蓉,一種寄生植物,葉莖黃褐色,花紫褐色,莖可入藥。

【中藥名】 蓯蓉

【蒙藥名】 呼吉日色格一查乾高要

【別名】 肉蓯蓉

【學名】 Cistanche salsa(C.A.Mey.)G.Beck (列當科)

【形態特徵】 多年生寄生草本。莖內質,圓柱狀,黃色。鱗片狀葉卵形至矩圓狀披針形,

在莖下部排列緊密,上部較疏鬆而漸長,黃色或淡褐黃色。穗狀花序圓柱形,長5—20厘米;苞

片卵形或矩圓狀披針形;小苞片披針狀矩圓形,邊緣多少被綿毛或無毛,與萼近等長;花萼鍾狀

,淡黃色或白色,長度約為花冠管的三分之一,5淺裂,裂片卵形或近圓形;花冠管狀鐘形,管

部白色,裂片半圓形,淡紫色,管內面離軸方向具2條凸起的黃色縱紋,乾後常保持原色不變;

雄蕊4,二強,近內藏,花葯與花絲基部具皺曲長柔毛,花葯頂端具聚尖頭;子房上位,具4條呈

“丁”字形的側膜胎座。蒴果橢圓形,2瓣開裂;種子近球形,直徑0.4一0.5毫米。花期5—6

月,果期6—7月。

【生境】 生於荒漠草原帶及荒漠區的湖盆低地、鹽化低地。根寄生植物,寄主有鹽爪爪

Kalidium foliatum(Pall.)Moq.及細枝鹽爪爪K.gracile Fenzel,或凸尖鹽爪爪

K.cuspidatum(Ung.一Sterub.)Grub.及紅沙Reaumuria soongarica(Pall.)Maxim.與珍珠柴

Salsola passerina Bunge,也可為白刺Nitraria sibirica Pall.與芨芨草Achnatherum

splendens(Trin.)Nevski。

【分布】 呼一錫高原、烏蘭察布、鄂爾多斯、東阿拉善、西阿拉善。我國甘肅、青海、新

疆;蘇聯、蒙古、伊朗。

【產地產量】 產錫林郭勒盟西北部、烏蘭察布盟北部、伊克昭盟西部、巴彥淖爾盟、阿拉

善盟。產量較多。

【入藥部分】 肉質莖入藥。

【採集加工】 春季採挖,除去華序,洗淨泥土,曬乾,切片備用。

【藥材鑑別】 性狀呈扁圓柱形,平直或彎曲,長4—15厘米,直徑1.5—2.5厘米。表面紅棕

褐色至棕褐色,密被復瓦狀排列的肉質鱗葉,其先端多殘缺。體重,質稍硬而微韌,易折斷。斷

面不平坦,深棕色,灰白色維管束強烈彎曲成環狀波紋。氣微,味甜、成而微苦。

鑑別 莖橫切面:表皮細胞類長方形,外被角質層。皮層稍寬厚,外側有數10層不規則色素

細胞,內含黃棕色物,內側薄壁細胞含澱粉粒。內皮不明顯。中柱維管束強烈波狀排列成環,每

束呈菱形,髓部常裂隙狀或成空洞。

粉末棕褐色。(1)孔紋細胞長圓形、類圓形,壁稍厚,微木化,孔溝明顯,具裂隙狀單紋孔

。(2)導管多破碎,以螺紋、網紋為主,完整者長130一300微米,直徑10一20微米;梯紋和孔紋

導管可見,長60一130微米,直徑l0一30微米。(3)纖維散在,長梭形,長40一200微米,直徑6—

20微米,壁較薄,孔溝明顯,胞腔較大,單紋孔裂隙狀。(4)澱粉粒少見,單粒類球形,直徑3—

20一48微米,臍點多在中間或小端,裂隙狀,點狀或十字狀,層紋明顯。(5)鱗葉碎片可見,斷

面等面型。

【性味功能】 中藥味甘、鹹,性溫。補腎壯陽,益精,潤腸。

蒙藥味甘、鹹,性溫。平息“協日”,消食,益精。

【主治】 中藥治虛勞內傷,腰膝冷痛,陽痿,滑精,不孕,體虛便秘。

蒙藥治泛酸,胃脹,“協日”頭痛,陽痿,遺精,早泄,赤白帶下,腰腿痛。

【用量用法】 中藥6—15克,水煎服,或入丸散劑。

蒙藥多入丸散劑。

出處

《神農本草經》卷一“肉鬆容:味甘微溫,主五勞七傷,補中,除莖中寒熱痛,養五藏,強

陰,益精氣,多子,婦人症瘕,久服輕身” 三國 魏 吳普 註:“肉蓯蓉,一名肉鬆蓉。”