總人口

1,370,536,875(2010年全國人口普查)

1,321,290,000(2007年年末)

1,306,313,812(2005年7月估計)

年齡結構

0-14歲:16.45%(22,287萬人)(2012年度)

15-64歲:74.15%(100,403萬人)(2012年度)

其中65歲或以上:9.38%(12,714萬人)(2012年度)

總人口出生率

1.18個子女/婦女(2010年第六次全國人口普查統計)

人口統計資料顯示目前中國的總和生育率幾乎全球最低,僅為1.18,城市為0.86,鄉鎮1.08,農村1.43。其中佳木斯市向陽區只有0.41,為全國縣級最低。最高的縣是西藏巴青縣,為5.47。。

愛滋病感染情況(2003年)

成人感染率:0.1%

感染人數:840,000

死亡人數:44,000

歷史發展編輯

1949年新中國成立時,中國大陸人口為54167萬人。由於社會安定、生產發展、醫療衛生條件改善,致使人口迅速增長,到1969年已達80671萬人。從1969年開始,中國政府越來越深刻地認識到:人口增長過快對經濟、社會發展不利,還會對居民的就業、住房、交通、醫療等方面造成極大困難;如果不能有效地遏制人口的過快增長、不能緩解人口增長對土地、森林和水資源等構成的巨大壓力,那么未來幾十年後的生態和環境惡化將不可避免,這無疑危及人民起碼的生存條件和社會經濟的可持續發展。於是,中國政府宣稱國家大、底子薄、人口多、耕地少是基本國情,決定實行計畫生育、控制人口增長的政策,以促進人口與經濟、社會、資源、環境協調發展。這一政策實施後,人口出生率逐年下降。第六次人口普查的數據顯示,同第五次全國人口普查2000年11月1日0時的126,588萬人相比,十年共增加7390萬人,增長5.83%。平均每年增加739萬人,年平均增長率為0.57%,已屬世界上人口增長最慢的國家之一。

2012年10月26日,中國發展研究基金會發布《中國人口形勢的變化和人口政策調整》研究報告。報告認為,中國目前已經進入低出生率、低死亡率的階段,人口的紅利期已經結束。報告稱,根據第六次人口普查數據直接推算,中國總和生育率為1.18,考慮到出生漏報,當前的綜合出生率應在1.5以下。研究認為,目前中國人口的增長速度已經非常緩慢,如果低生育水平一直持續下去,2027年中國人口將轉為負增長。

人口分布

2012年國家統計局統計:居住在城鎮的人口為71,182萬人,占52.57%;居住在鄉村的人口為64,222萬人,占47.42%。

近年來,由於積極推進人口城鎮化和產業結構升級,實施城市帶動農村、工業反哺農業的發展戰略,人口城鎮化率以每年超過1個百分點的速度增長。採取多種措施和合理規劃,引導農村富餘勞動力向非農產業轉移,努力改善農民進城務工環境,促進農村勞動力有序流動。

2010年第六次人口普查時,新生代流動人口已經超過流動人口半數,總量達1.18億。全國流動人口動態監測數據顯示,2012年流動人口的平均年齡約為28歲,超過一半的勞動年齡流動人口出生於1980年以後。

與此同時,流動人口管理與服務體系卻嚴重滯後,亟待完善。龐大的流動遷移人口對城市基礎設施和公共服務構成巨大壓力。

流動人口就業、子女受教育、醫療衛生、社會保障以及計畫生育等方面的權利得不到有效保障,嚴重製約著人口的有序流動和合理分布,統籌城鄉、區域協調發展面臨困難。

面對複雜的人口問題,中國政府從全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的戰略高度出發,堅持以人為本、全面協調可持續的科學發展觀,不斷完善人口政策與方案,用人的全面發展統籌解決人口問題,在穩定低生育水平的同時,提高人口素質、改善人口結構、引導人口合理分布,促進人口與經濟社會資源環境的協調發展和可持續發展。

人口素質

中國政府加大公共衛生事業建設力度,不斷提高人口健康素質。2010年我國人口平均預期壽命達到74.83歲,比10年前提高了3.43歲。孕產婦死亡率從20世紀50年代初期的1500/10萬下降到2004年的51/10萬,嬰兒死亡率從新中國成立前的200‰下降到2004年的29.9‰,5歲以下兒童死亡率從建國初期的250-300‰下降到2004年的28.4‰。傳染病、寄生蟲病和地方病的發病率和死亡率均大幅度減少。非典型肺炎、禽流感等新發傳染病得到有效的監測和控制,愛滋病防治工作取得明顯進展。

從總體上講,中國人口健康素質仍然不高。每年出生缺陷發生率為4-6%,約100萬例。數以千萬計的地方病患者和殘疾人給家庭和社會帶來沉重的負擔。防治愛滋病形勢依然十分嚴峻。

據估計,截至2003年12月,中國現存愛滋病病毒感染者和愛滋病病人約84萬,2004年疫情處於從全國低流行和局部地區及特定人群高流行並存的態勢。

中國政府加快發展教育事業,人口科學文化素質顯著提高。與2000年人口普查相比,每十萬人中具有大學文化程度的由3611人上升為8930人,具有高中文化程度的由11146人上升為14032人;具有國中文化程度的由33961人上升為38788人;具有國小文化程度的由35701人下降為26779人。文盲率(15歲及以上不識字的人口占總人口的比重)為4.08%,比2000年人口普查的6.72%下降2.64個百分點。

大陸31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口中,文盲人口(15歲及以上不識字的人)為54656573人,同2000年第五次全國人口普查相比,文盲人口減少30413094人,文盲率[8]由6.72%下降為4.08%,下降2.64個百分點。[3]

中國人口科學文化素質的總體水平還不高,主要表現在:一是人口粗文盲率大大高於已開發國家2%以下的水平;二是大學粗入學率大大低於已開發國家;三是平均受教育年限不僅低於已開發國家的人均受教育水平,而且低於世界平均水平(11年)。並且,城鄉人口受教育程度存在明顯差異。2004年,城鎮人均受教育年限為9.43年,鄉村為7年;城鎮文盲率為4.91%,鄉村為10.71%。

識字率,定義為15周歲以上的人可以讀寫率,其中

總人口:90.9%

男性:95.1%

女性:86.5%(2002年統計)

民族構成

漢族是中國的主體民族,占全部人口的91.51%。其他還有55個民族,占8.49%。但據2005年的抽樣,新生兒中,漢族僅有58%,預示著新生兒成長後漢族人口比例將僅為58%,且少數民族增長速度是漢族的7倍以上,50%的比例不見得保得住,幾十年內漢族將不再是主體民族。

少數民族增長快於漢族,從1953年占全國人口6.1%,到1990的8.04%,2000年的8.41%,2005年9.44%

2005年全國抽樣普查中,與第五次全國人口普查相比,新生兒中,少數民族比例為42%,漢族人口占58%,也就是未來少數民族占中國人口的42%。漢族比例將會大降到58%,漢族增加2355萬人,增長了2.03%;少數民族增加了1690萬人,增長了15.88%。少數民族增長速度為漢族7倍以上。

2010年人口普查漢族人口為1225932641人,占91.51%;各少數民族人口為113792211人,占8.49%。同2000年第五次全國人口普查相比,漢族人口增加66537177人,增長5.74%;各少數民族人口增加7362627人,增長6.92%。

語言種類

參看中國語言漢語有十種主要的方言。中國人口使用最多的語言是作為官方語言的國語。國語以北方方言為基礎,廣泛推行使用於全國各地。目前大約有三分之二的漢族以官話方言作為其母語,其他使用其他九種之一的主要方言的人口主要分布在南部、東南部以及北方的山西地區。另外,非漢語的語言被一些少數民族廣泛使用,例如蒙古語、藏語、維吾爾語和其它突厥語系語言(新疆)及朝鮮語(中國東北)。南方的粵語也是一種廣泛使用的語言。

宗教信仰

宗教在很多中國人的生活中扮演重要角色。佛教是最流行的宗教,有大約1億的信徒。傳統的道教也有很多人信奉。官方的統計數據指信奉伊斯蘭教的穆斯林大約有1800萬、天主教400萬、新教1000萬。而根據美國的報告,穆斯林有1-2%;基督教徒有3-4%。

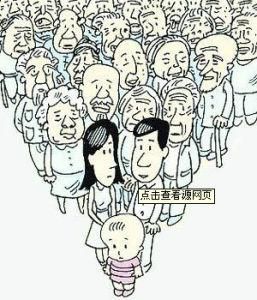

老齡化問題

全國人口中,0-14歲人口為222459737人,占16.60%;15-59歲人口為939616410人,占70.14%;60歲及以上人口為177648705人,占13.26%,其中65歲及以上人口為118831709人,占8.87%。同2000年第五次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重下降6.29個百分點,15-59歲人口的比重上升3.36個百分