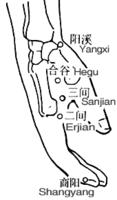

定位

三間穴穴位定位

三間穴穴位定位解剖

有第一骨間背側肌,深層為拇內收肌橫頭;淺層有橈神經的指背神經與正中神經的指掌側固有神經雙重分布。深層有尺神經深支和正中神經的肌支血管有手背靜脈網,第一掌背動、靜脈和食指橈側動、靜脈的分支。主治

1、目痛,齒痛,咽喉腫痛

2、身熱

3、手背腫痛

4、腹脹,腸瀉,洞泄。

操作

直刺0.3-0.5寸。

古代文獻摘錄

《甲乙經》:“多臥善唾,胸滿腸鳴,三間主之。”

《神應經》 :“唇乾飲不下,三間、少商。”

《金鑒》 :“三里、三間、二間三穴主治牙齒疼痛,食物艱難,及偏風眼目諸疾。”

附註

手陽明經所注為“輸”功效機制

清瀉陽明,通調腑氣,通經活絡此穴是手陽明大腸經脈氣所發,具有清熱解毒、清瀉陽明火熱、散解頭面風熱、消腫止痛之功,可治療陽明熱盛、風熱上擾的頭面五官疾患;手陽明大腸經循胸絡肺屬大腸,此穴通過清瀉陽明鬱熱,宣暢氣機、通調腑氣的作用,可用於治療熱邪壅滯、氣機不暢的胸悶氣喘、腹脹腸鳴、泄瀉痢疾等;此穴為大腸經輸穴,五行屬性屬木,木通肝氣,性善條達,通經活絡、舒筋利節之力較強,長於疏調手陽明大腸經氣血,治療上肢痿痹、癱瘓;又因此穴位於手部掌指關節處,能祛風除濕、舒筋利節,可治療手部腫痛、麻木、癱瘓等。

主治病症

身熱頭痛、咽喉腫痛、口乾齒痛、鼻衄目痛;胸悶氣喘、腹脹腸鳴、泄瀉痢疾;肩臂疼痛、上肢癱瘓;手指及手背腫痛、手指屈伸不利。扁桃體炎,牙痛,三叉神經痛,急性結膜炎,青光眼,手指腫痛,肩關節周圍炎等。

配伍套用

腸鳴而泄:三間、神闕、水分(《神應經》)。

下片牙痛:三間、承漿、頰車、合谷、列缺(《針灸逢源》)。

喉痹咽如哽:三間、陽溪(《備急千金要方》)。

頭熱鼻鼽衄:三間、中管、偏歷、厲兌、承筋、京骨、崑崙、承山、飛揚、隱白(《備急千金要方》)。

口乾:三間、少澤、太沖(《針灸資生經》)。

目急痛:三間、前谷(《聖濟總錄》)。

傷寒熱病:三間、曲池、合谷、關沖、少沖、委中、太溪、間使(《楊敬齋針灸全書》)。

胸滿:三間、經渠、陽溪、後溪、間使、陽陵、三里、曲泉、足臨泣(《神應經》)。

喘息:三間、商陽(《神應經》)。

保健養生

痔瘡疼痛難忍時,只要掐按三間,就能快速止痛,並有輔助治療的作用;還可對此穴進行熱水浴,即將手放入45攝氏度左右的水中浸泡10分鐘左右。另外,經常用拇指指腹揉按三間,每次1-3分鐘,對調和脾胃,改善消化不良等症有幫助。

腧穴操作

針刺

直刺0.3~0.5寸,局部麻脹,或向手背放散;若手指屈伸不利或癱瘓可透刺後溪1.5~2寸;透刺後溪時,不可大幅度提插捻轉,以免損傷血管。

灸法

艾炷灸或溫針灸3~5壯,艾條灸5~10分鐘。

按摩

按法、點法、揉法、按揉法、點揉法、點按法、掐法等。

定位記載

《靈樞·本輸》:本節之後。

《針灸甲乙經》:在手大指次指本節後內側陷者中。

《千金翼方》:在虎口,第二指節根下一寸。

《扁鵲神應針灸玉龍經》:在(手)大指次指第三節後內側,捻拳橫紋頭中。

主治記載

《針灸甲乙經》:疳瘧;寒熱,唇口乾,喘息,目急痛,善驚;多臥善睡,胸滿腸鳴;三間主之。

《備急千金要方》:氣熱身熱,喘;目急痛;口熱口乾,口中爛;吐舌戾頻;頭熱,鼻鼽衄;凡灸瘧,從手臂發者,於未發前予灸三間。

《銅人腧穴針灸圖經》:腸鳴洞泄,寒瘧。

《循經考穴編》:手指手背腫痛。

《針灸大成》:喉痹,咽中如梗,下齒齲痛,嗜臥,胸腹滿,腸鳴洞泄,寒熱瘧,唇焦口乾,氣喘,目眥急痛,吐舌,戾頸喜驚多唾,急食不通,傷寒氣熱,身寒結水。