作品簡介

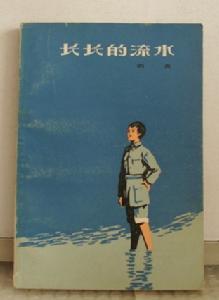

《長長的流水》

《長長的流水》《長長的流水》,是劉真1962年初秋寫的一篇小說,這就是她以自己戰爭年代生活為素材,寫出的短篇傑作。

《長長的流水》敘述戰爭環境裡,一個美麗的故事,非常自然,就像一道彎彎曲曲、長流不息的山泉,汩汩地流著,發出清脆悅耳的聲響;像歌唱,又似一個詩人低聲地朗讀一首動情的詩。使人聽後,不僅餘音繞樑,三日不絕;且為那美好的人物、美麗的故事所感動。

作者用的是第一人稱,完全是戰爭環境裡,一個懂事又不懂事,小大人似的半大女孩,在講自己親見親歷的事,她如何邂逅了一位大姐。這位大姐出身有錢人家,但早在抗戰前夕就是個領袖,多次進出牢房,並且已與舊家決裂,成為一個職業革命家了。像這樣抗戰初期從大城市進入華北敵後幫助建立人民抗日政權的優秀知識分子人才,真是所在多有。他(她)們不怕犧牲,具有遠見卓識。她的未婚愛人在一次戰鬥中以身殉職,她忍受悲痛,更加忘我地工作,與當地幹部、民眾打成一片,情同手足;她關懷、愛護革命隊伍里像“我”這樣不太懂事的小輩,從生活到學習,無微不至地給以幫助,嚴格要求,促使其健康成長。

作者不作任何抽象敘述,而是感性地,將看似平常而又動人的生活細節,一一呈現讀者面前。這位縣婦聯主任大姐引導著這個小女孩一步步成長,完全是對革命後代無私而又非常細心周到的愛心養育,是潤物無聲的。起初送她課本,教小女孩補課學文化,認真考核,一絲不苟。一旦有了一定文化基礎,又送她日記本,要她寫日記,每天寫,鍛鍊思想,鍛鍊手筆。並察看她的日記,給她改正錯字;了解她的思想,有針對地給以開導、說服。親切地囑咐她:“將來你會明白,革命需要有文化的好乾部。”可是這個天資聰穎、有點調皮的小女孩,有時卻接受不了大姐的批評而負氣,有時卻又為思念家鄉而輾轉反側。這一切都沒有逃過大姐的眼睛。於是在一個寧靜夜晚,緊挨著她躺下的大姐,開始給她講故事了:“在蘇聯,有一個高爾基,小時候,他是個很苦的孩子。有一次,姥姥把他送到伏爾加河邊,他上了大木船……”作者接著寫道:“就從這,每夜睡不著了,她就給我講故事,講‘保爾’,講《鐵流》,講‘祥林嫂’,她知道可多哩。聽著她的故事,就像有一種甜蜜美妙的東西,在我心裡慢慢融化著。天上的小星星,也好像會說話了,太行山在點頭笑,樹葉也會唱歌了。我回想著小時候和過去的很多事,一切都變得更有意思,更美好了。”這對小女孩真是絕妙的感性的文學啟蒙。沒有一字說教,而是“隨風潛入室……”潛移默化地感動著,造就著小女孩的精神品格和往後的文學之路。所以此作寫的那個使人過目難忘的大姐,可以當作作者人格和文學的啟蒙人。

評價

作品接近自傳體小說。同時,從文學欣賞角度,也可以了解,劉真是個擅長形象思維,很善於用生動形象、細節,用“潤物無聲”講故事的辦法,成功塑造人物,表現真實生活的作家。

故事情節

在人的短暫的一生中,十三四歲是最為燦爛的黃金時代,是貪吃、貪睡、貪玩的時代,是剛剛萌發無數美妙幻想的時代。在紅旗下成長的新中國的少年兒童,都曾有過這樣一段美好的時代。爸爸媽媽的關心,學校老師的幫助,社會上下的關懷,使家庭充滿了歡樂,學校充滿了友情,社會充滿了溫暖。可是,在炮火紛飛的年代中成長的孩子們,不能,也不可能有這樣的條件,在這樣安靜舒適的環境中學習。雖然在父母的眼中,他們還是孩子,也的確是孩子。可是在革命的行列中,他們卻儼然是個大人。為了民族的解放,為了祖國的光明,他們毅然用自己幼嫩的肩膀。勇敢地擔起了兩副歷史的重擔:為祖國去戰鬥,為革命而學習。在學習中戰鬥,在戰鬥中成長。雖說沒有正規的學校,沒有像樣的課本,沒有專職的教師,可他們的精神是可貴的,他們的老師是偉大的。老師不僅教他們文化,而且成了他們成長的引路人。劉真的短篇小說《長長的流水》所描寫的就是這樣一個故事,一個十三四歲的孩子在特殊的環境中,在特殊老師的指導下學習成長的故事。

人物形象

《長長的流水》

《長長的流水》這篇作品篇幅很小,時間的跨度卻很大。作者用的是第一人稱,從“我” 1943 年上太行山起,一直寫到建國後的1960 年。隨著時光的流逝,當初那個只有十幾歲的小姑娘,已成為一個革命戰士。小說的名字“長長的流水” 形象地比喻了一個人所走過的生活道路,既有激流險灘,也有艱難曲折。作品雖然用“我”的口吻開始了敘述,可作者真正要謳歌的卻是那個培養“我” 一步步成長,引導“我”走上革命道路的老師--李雲鳳。這是一個同自己的家庭徹底決裂而走上革命道路的進步知識分子形象,是作品中“我”的好姐姐,“我”的引路人。她有豐富的鬥爭經驗。讀書的時候,她就曾在濟南領導過學生運動。為此,她三次被軍閥逮捕入獄。是她那做商人的爸爸,一次次用錢把她買了出來。不久,她乾脆從家裡跑了出來,毅然投身到革命戰士的行列。她放棄了條件優厚的家庭生活,她失去了就要結為伴侶的愛人。

嚴酷的現實,艱苦的鬥爭,使她變得成熟、老練、剛毅、堅強。當我們初次相識的時候,她已經是縣委委員和婦救會主任。她在民眾有很高的威望。老鄉們都喜歡她,願意接近她。佃戶們有什麼不懂的事,都來問她。她很樂意為他們解答。有的人家日子過不下去了。她就去出主意。有的人家兩口子打架,婆媳不和了,她又去相勸。盡到了一個合格的婦女幹部的職責。她用極強的責任心對待革命的事業。作為一個接受過教育的人,她深知文化知識對革命鬥爭的重要性。所以,在對“我”的教育上,她要求嚴格,一絲不苟。

但她的心地又十分的善良。當“我”生病時,她就在床邊照顧我,給我唱歌。

當不懂事的“我”生她氣的時候,她就給“我”講革命故事,慢慢地開導“我”她生病療養前,還要送“我”日記本,鼓勵“我”好好學文化。甚至當“我” 即將走上前線時,她還親手織襪子送給“我”。“我”這個頑皮的小丫頭,正是在她的嚴格要求下,學會了書本上的文化知識,正是在她的激勵下,一步步成熟起來,成為革命隊伍中的一員。她還有著堅強的毅力。身患重病,她仍然關心著別人的工作和學習。甚至失掉了一條腿,她仍然堅持工作。

“我”雖然有時對她的嚴厲不理解,可在戰場上,她卻成了時時出現在“我” 眼前的精神支柱。作品中的“我”,也是作者所塑造得一個較為豐滿的形象。

從少年到成年,從幼稚到成熟,“我”在鬥爭的考驗中走過了一段不平凡的路。作者採用第一人稱,把作品中的“我”同她本人有機地融合在一起。“我” 與其說是小說中的藝術形象,還不如說是作者本人成長道路的寫照。第一人稱的運用,增加了作品的真實感和親切感。小說的情節進程是平緩的,小說的事件是平凡的,小說中的人物是普通的,小說里的語言是質樸的。整部作品的格調,就像那長長的流水,緩緩而過。而作品的思想則是深刻的。

作者簡介

劉真,當代女作家。原名劉青蓮。1930年生。山東省夏津縣太平莊人。1948年開始寫文藝通訊、短篇小說。1952年到北京中央文學講習所學習。1954年成為專業作家。作品有短篇小說、散文、散文詩。主要作品都收集在她的小說總集《長長的流水》中。劉真在創作過程中受到過嚴文井、周揚、趙樹理的熱情幫助。她寫作態度嚴肅、認真,每寫出一篇文章都念給周圍的同志、工農兵的孩子們聽,改了又改,有的要重寫好幾遍。她的作品故事生動,語言清新流暢,風格細膩、樸實,藝術上頗具特色,成為當代有影響的女作家。