概念

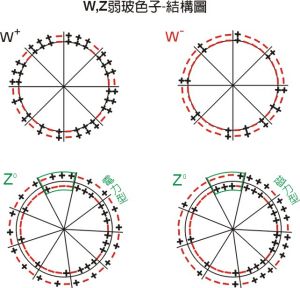

WZ弱玻色子圖

WZ弱玻色子圖W 玻色子是因弱核力的“弱”(Weak)字而命名的。而 Z 玻色子則半幽默地因是“最後一個要發現的粒子”而名。另一個說法是因 Z 玻色子有零(Zero)電荷而得名。

W 玻色子有兩種,分別有 +1(W+)和 −1(W−)單位電荷。W+ 是 W− 的反粒子。而 Z 玻色子(Z0)則為電中性的,且為自身的反粒子。這三種粒子皆十分短命,其半衰期約為秒。

這些玻色子在各種基本粒子之中屬重型的一類。W 的質量為 80.4 GeV,而 Z 則為 81.2 GeV。它們差不多是質子質量的一百倍 —— 比鐵原子還要重。玻色子的質量是十分重要的,因其限制了弱核力的相用範圍。相對地,電磁力的相用範圍無限遠因為光子無質量。

W 和 Z 玻色子的預測

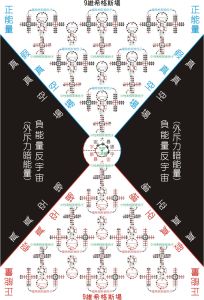

希格斯場圖

希格斯場圖 電弱統一場圖

電弱統一場圖W 和 Z 玻色子有質量,而光子卻沒有 —— 這是弱電理論發展的一大障礙。這些粒子現時以一個 SU(2) 測量儀理論(Gauge theory)來精確描述,但理論中玻色子必定無質量。譬如,光子無質量是因為電磁力能以一個 U(1) 測量儀理論解釋。某些機制必須破壞 SU(2) 的對稱來給予 W 和 Z 玻色子的質量。其中一個解釋是由彼得.希格斯於1960年代晚期提出的希格斯機制。它預言了一種尚未發現的新粒子 —— 希格斯玻色子。

SU(2) 測量儀理論、電磁力和希格斯機制三者的組合稱為 Glashow-Weinberg-Salam 模型。它是目前廣泛接受為標準模型的一大支柱。至 2003年為止,標準模型唯一未被實驗證實的預言只有希格斯玻色子。

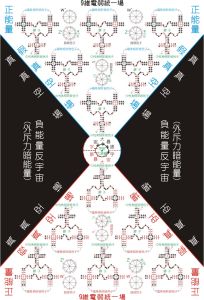

WZ弱玻色子來源圖

WZ弱玻色子來源圖W 和 Z 玻色子的發現

W 和 Z 粒子的發現是 CERN 引以自豪的。首先,於 1973年,弱電理論預言了中性流作用;那時 Gargamelle 的氣泡室攝得一些電子突然自行移動的軌跡。這些被詮釋為中微子通過交換隠形的 Z 玻色子與電子互相作用。因中微子是測不到的,故只有電子的動量改變可測。以 W 和 Z 粒子要到一強勁的粒子加速器建立後才正式被發現。第一部這樣的加速器是超級質子同步加速器(SPS),其中 Carlo Rubbia 和 Simon van der Meer 在1983年一月進行的一連串實驗給出了明顯的 W 粒子證據。這些實驗稱作“UA1”(由 Rubbia 主導)和“UA2”,且實為很多人努力的成果。Van der Meer 是負責加速器(隨機冷卻)的。UA1 和 UA2 在幾個月後(1983 年五月)找到 Z 粒子。Rubbia 和 van der Meer 因而得到 1984年的諾貝爾物理學獎(見【2】)。這算是保守的諾貝爾獎成立以來最異常的一步。