簡介

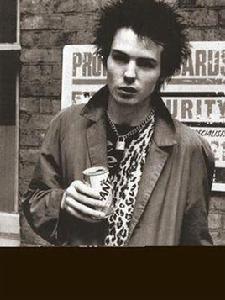

Sid Vicious在今天已經成為了朋克精神的本質和美學標準——無政府主義、極端暴力、質疑一切、仇恨社會、毒品和性、危險的浪漫,以及自毀的藝術。

Sid Vicious是個壞蛋不假,磕藥過量要了他的命,他甚至還莫名其妙地殺了女友Nancy(這件事一直有爭議)。但對於努力標榜個性張揚的年輕人,以及繼續彰顯個性魅力的無聊大同世界而言,Sid Vicious自然也是個聖人。他死後開啟了更加邊緣人群的內心世界,給了那些不願意苟且偷生,不願意人云亦云,不願意妥協退讓的人以“英雄式”的生活指引。Sid Vicious死後二十多年,他依然可以被經常提及,這個唐吉柯德式的反叛者和宿命的浪漫朋克、魅力十足的人渣、蹩腳的搖滾樂手,逐漸成為了一個傳奇,他標準朋克式的死甚至讓不少人痴迷不已。但是Sid Vicious最終無法擺脫悲劇人物這個角色,他的死說明不了任何問題,他的死被人們誇張利用了,他只是搖滾樂一個平凡的犧牲品。

sid vicious和某些知名的搖滾人一樣,都是那樣的熱愛和平,每次在演出之後,他們都會留下來撿觀眾遺留的廢品。他並不是人們所聽的那樣,並非混蛋一個。只是關於他正面的報導很少,從外表根本看不出一些人的本質,這也包括明星。所以我相信,對sid vicious痴迷的人正是看到他與別人的不同氣質,被那種真誠感動。

Sex Pistols的Johnny Rotten在他死後的評價:“他天生有做朋克的本領,除此之外,他狗屁不是。”

當時,任何他們圈子裡的人都可以客串各種樂手,但Sid Vicious不能,起初他也認真練習貝司,但是隨後到來的巨大名聲和海洛因摧毀了這一切努力。事實上,性手槍最初的極端言行和他沒有關係,在他加入樂隊前,樂隊作品已經基本成型,而且樂隊讓人側目的叛逆姿態大多源自Johnny Rotten。Sid Vicious在加入樂隊後的極端噱頭讓他成為輿論的焦點,但是他從來沒有因為是性手槍的一員而刻意為之。現在看來,Sid Vicious的確對於面前這個世界感到不適,他找不到位置,而且恰好性手槍給了他一個發泄的理由。這個演出中經常出錯的傢伙只能代表自己。

性手槍的經理Mslcolm McLaren曾經表示,“Sid Vicious顯然不具備宜人的才氣和合作的默契,他不合群,我們幾乎不知道他想什麼,但是他的舉動往往讓樂隊更加名正言順。”

成長歷史

SP樂隊

SP樂隊1957年5月10日,Sid Vicious生於英國倫敦一個單親家庭,母親是個癮君子。他其實是個非常內向的人,他最初經常因為演出中過於熱情的觀眾而感到不適,他甚至缺乏起碼的演出激情。

好友Dennis Morris回憶說,“他的確不適合作樂手,那讓他不舒服。”

Sid Vicious在學生時代就結識了John Lydon(Johnny Rotten),在性手槍樂隊最初的日子裡,他是樂隊最忠實的支持者,而且是他發明了沿襲至今的Pogo,大概可以被認定為歷史上演出中最能折騰的人。他還作為鼓手參加了Siouxsie And The Banshees的第一場演出。在加入樂隊前的那段日子,他的暴力傾向就已經非常嚴重了,在The Damned的演出中,他向舞台上扔酒瓶,玻璃碎片導致了一名女觀眾一隻眼睛失明,隨後又用腳踏車鏈條毒打在場的一位記者。當1977年,加入性手槍的時候,他已經以暴虐聞名,這似乎才是性手槍需要他的原因。

Sid Vicious嚴重缺乏母愛,Nancy給了他足夠的關愛,而這是他以前生活中一直沒有的。

Johnny Rotten曾經公開表示他的看法:“他們在一起的時候,更像是母子,Nancy簡直就是Sid Vicious的老娘,誰也無法說服他們分開。Sid Vicious沒有Nancy就無法活下去。”

樂隊工作人員Nils Stevenson回憶說,“Sid Vicious痛恨一切,除了海洛因和Nancy。”

事實上,1977年4月,Sid Vicious第一次參加了樂隊演出開始,知道樂隊專輯的錄製,乃至美國巡演,都表現極差。在首張專輯錄製過程中因為技術和酗酒的原因,樂隊不得不請回他的前任,錄製完成了絕大多數貝司演奏。Sid Vicious的技術缺陷對於性手槍的發展不是什麼問題,到1978年的時候,他已經成為了性手槍中的性手槍,人們津津樂道於他的言談舉止,樂隊也因此而大大受益。專欄記者Kent Banker在當年評論中這樣評價說:“性手槍從來都是包裝出來的,我們只能說Johnny Rotten是個不錯的演員,而不是什麼朋克,Sid Vicious才是唯一的朋克。”

最後用Sid Vicious在Nancy死後寫下的名為“Nancy”的詩作為結束,尤其是最後兩句,這是Sid Vicious傳誦至今為數不多的值得緬懷的經典話語。

You were my little baby girl

And I knew all your fears

Such joy to hold you in my arms

And kiss away your tears

But now you're gone

There's only pain and nothing I can do

And I don't want to live this life

If I can't live for you

四個英國青年—John Lydon, Steve Jones, Paul Cook以及Glen Matlock在六十年代末,組成了史上影響力最大的龐克樂團:『Sex Pistols性手槍』!在適逢英國經濟風暴、失業狂潮的七十年代,『性手槍』雖然只存在了短短的兩年,卻如同排山倒海的龍捲風一般席捲全英,甚而影響到全球,至今只要一提到龐克音樂/文化,馬上就聯想到『性手槍』。打著反叛、顛覆旗幟的龐克音樂,有些人視之為洪水猛獸;另有些人(特別是藍領階級及青少年)則將之奉為圭臬。『性手槍』之所以深入人心,是因為他們以英國社會低層的角度,狠狠地批判當權者及資產階級;再加上原始粗糙卻具生命原動力甚至有暴力傾向的表演方式,以及崇尚虛無主義、高唱無政府失序混亂狀態的內容,因此雖然在當時被禁,卻依然在地下形成一股勢不可擋革命潮流。

在多年後的今天看來,『性手槍』最大的貢獻在於把搖滾樂的批判性、原創性與獨立性發揚光大並將之傳承下去,帶起以反叛為精神的龐克文化,造就了後世大量以獨立精神的地下非主流樂團。

1977年12月,一個星期日的午夜,紐約。電視上正在播放的是對席德·維瑟斯(Sid Vicious)的訪談,節目的名字叫“我們的城市怎么了?”。席德的單曲《我的路》(My Way)被拿來作為開場白,主持人被歌曲逗得坐不下來,席德則笑得最厲害——“真他媽的不錯,是不是?”。節目的形式是讓觀眾打電話進來提問,由我們的朋克明星作答,電話鈴鈴鈴地響個不停。第一個電話打進來,這個自稱大學教授的人說:“60年代,那些搖滾明星看起來都像是畸形;70年代,這些人就像是妖怪,怎么……”席德惡狠狠地打斷他的話:“掛電話吧,跟你自己說去,你這個婊子。”——這就是答案。

下一個電話來自一個文化水平沒那么高的人,一上來直接就針對主持人:“為什麼你們要做這么一個節目,什麼……”席德再一次搶先回答:“跟你自己說去吧,變態!”席德大聲打了一個嗝,分貝足以超過協和式飛機,然後他坐回來,用手胡亂搓搓頭髮,對著鏡頭做鬼臉——席德終於放鬆了(節目開場,電視台的人把一束俗氣的假花擺在席德面前,席德試圖拿掉它們。工作人員沒好氣地說,“是因為它們幹了嗎?是嗎?”結果席德把它們泡在了一個大水罐里)。

這種狀況持續了1個小時,觀眾提的都是些帶侮辱性或很荒謬的問題,席德就一個個報以惡狠狠的回答。

黎明之前

1957年5月10日,一個叫約翰·西蒙·里奇(John Simon Ritchie)的孩子——即日後的席德·維瑟斯,出生在倫敦,沒過多久父親就丟下這對孤兒寡母一走了之。母親安妮窮困潦倒,不得已帶著孩子來到地中海上一個西班牙屬小島——依比沙(Ibiza),和她的朋友們一直住到1965年。這樣也就沒什麼可驚訝的了,他的成長環境自然與眾不同,身處母親形形色色的朋友當中,他最早學會的是用西班牙語大聲賭咒發誓。安妮則頻繁地換工作,她最固定的工作就是販賣大麻,她被強尼·諾頓(Johnny Rotten)稱為“古怪的嬉皮士”。

席德八歲時母子二人回到倫敦。為了給自己和孩子找到一個棲身之地,安妮聽信了朋友的話,以為假裝吸毒成癮就能被救濟有房子住,結果假戲成真,自己被毒品搞得神魂顛倒,孩子也被放任得越來越野。可也就在這個時期,安妮再婚嫁給了一個牛津大學的畢業生。這個視席德如己出的好父親在結婚的同年就去世了——如果他可以活得久一點沒準會教育出一個不一樣的席德,誰知道呢?

到了席德十幾歲的時候,安妮再也管不了他了。他深愛音樂,崇拜大衛·鮑伊(David Bowie)和T-Rex,模仿偶像穿著誇張、女性化的衣服,行為越來越過激和古怪。Sid Vicious這個名字前半部分得自朋友約翰·萊頓(John Lydon,即強尼·諾頓)的寵物鼠(席德不喜歡這個名字),後半部得自盧·里德(Lou Reed)的一首歌。他們兩人和其他一幫人自稱“約翰斯”(Johns),經常出沒於倫敦國王大道的一家時尚服裝商店,店主叫馬爾科姆·麥克拉倫(Malcolm McLaren)——一個嗅覺靈敏的時尚人物。當1975年麥克拉倫邀請約翰·萊頓參加他組建的“性手槍”(Sex Pistols)時,席德決定組建一個自己的樂隊——“傳奇之花”(The Flowers Of Romance)。雖然樂隊里也出了像後來“偽裝者”(Pretenders)里的克雷西·海德(Chrissie Hynde)這樣的明星,可樂隊本身卻總浮不出水面。之後席德還參加過“蘇西克斯和女妖”(Siouxsie and the Banshees)樂隊,做鼓手。當“性手槍”漸漸受人關注時,他就做了“性手槍”最狂熱的追隨者。

1977年2月,約翰把他介紹進樂隊填補離隊的貝斯手空缺。他的推薦理由是席德招人“喜愛”的性格和漂亮的長相。這時“性手槍”剛剛做了那期著名的電視“罵人節目”,一下子名聲大震。讓名聲和聚光燈沖昏了腦袋的席德馬上答應下來,一周后他學會了彈貝斯。事實上,席德根本對音樂一竅不通,錄音時的貝斯部分都是吉他手史蒂夫·瓊斯(Steve Jones)包辦的,而做現場表演時他的擴音器通常是關著的。他曾向“摩托頭”(Motorhead)的萊米·凱爾密斯特(Lemmy Kilmister)請教過,據萊米講,席德是個無可救藥的學生。

1977年初,前“紐約妞”(New York Dolls)的強尼·桑德斯(Johnny Thunders)帶著他的樂隊來倫敦“淘金”,隨隊還帶來了一個年輕的“骨肉皮”——南茜·勞拉·斯龐根(Nancy Laura Spungen)。南茜1958年2月27日生於費城,一出生就患有黃疸病,之後麻煩就沒斷過。因為她哭得太厲害,3個月大就第一次服用鎮定劑;4歲的時候看了第一個精神病醫生;13歲時第一次吸毒,到了15歲她被診斷為患有精神分裂症……

南茜來倫敦只有一個目的,就是和“性手槍”上床。首先她盯上了強尼·諾頓,但被他拒絕了;然後是吉他手史蒂夫·瓊斯,很快也被甩了;席德是她的第三選擇。沒過多久,南茜和她的毒品一起就把席德搞得神魂顛倒,隊友們都拿他沒辦法。他們的美國“災難”之行中,在舊金山,席德用貝斯砸了台下一個觀眾的腦袋;在達拉斯,他在自己的前胸劃上“Gimme A Fix”(快看我),把自己割得傷痕累累,血從他的臉和前胸一直流到他的黑牛仔褲,他揭開手臂上的繃帶扔向觀眾,把原來的傷口弄得更深的同時露出滿足的微笑;去舊金山的路上,一個卡車司機把點著的菸頭摁在自己手上向他挑釁,席德就用一把刀割開自己的手,同時平靜地繼續吃午飯。

和南茜在一起的日子,席德的角色在紳士和野獸間來回擺盪。南茜生病時,他像保姆一樣餵她吃飯,每天向她母親匯報她的健康情況。南茜的母親回憶,打電話時席德顯得有禮貌又害羞。當他們兩人訪問斯龐根家族費城的家時,席德很隨和,充滿孩子氣。可另外一些時候,席德會虐待、毆打南茜,南茜也向母親承認身上的傷是席德造成的。

1978年1月樂隊解散後,席德來到美國,南茜安排他在堪薩斯和費城做獨唱演出,給他定個人發展計畫,由於席德自己缺乏信心,最終不了了之,他做個大明星的美夢注定無法實現。席德演唱時模仿強尼·羅頓,只得到一片噓聲。他注定只是一個追隨者,永遠不會是一個領導者,強尼的影子和南茜的控制讓他始終活在別人的陰影里。到那時為止,席德個人事業最大的成功應該是那首《我的路》(我聽過的、最搞笑的歌),歌曲是和前隊友史蒂夫·瓊斯一同在巴黎錄製的,一舉一動都在南茜的控制之下,她儼然成了席德的保護人,席德像依賴母親一樣依賴她。到了1978年底,這對不開心的情人之間,靠著毒品維持的關係變得越來越不穩定和危險,不過至少他們還是相愛的。

黑夜之後

位於紐約曼哈頓的切爾西飯店,可能已經輝煌不再,但它一直是一個受人崇敬的神秘聖地,一個先鋒人物們偏愛的天堂,一個搖滾明星世界巡演途中首選的落腳點——馬克·吐溫曾經在此停留,還有尤金·奧尼爾、簡·方達、迪倫·托馬斯和鮑勃·迪倫(他第一個孩子出生在這兒),然後是搖滾樂隊“傑佛遜飛船”和“感恩而死”。這裡的逸聞趣事多得數不過來,最轟動的應該就是1978年10月12日的謀殺案了。席德被指控謀殺女友而入獄,麥克拉倫請求“維京”和“華納”兩個唱片公司為席德出5萬美元的保釋金,他保證要為席德出一張唱片,並且至少可以賺到10萬塊。“維京”很快匯款過來,席德被保釋出來。在宣布了“性手槍”將用一張聖誕專輯來慶祝席德的回歸後,麥克拉倫在他的商店裡開始出售新款T恤衫,上面印著“我還活著,她死了,我是你的”。

母親擔心他再出事,就飛去美國照顧他。她為席德提供毒品,然後看著他注射進去,自己才放心去睡覺——這就是席德的母親,一個疼愛孩子的母親,一個用毒品照顧孩子的母親。

席德在給南茜母親的一封信中寫道:“我們一直知道我們將死在同樣的地方,我們希望死在彼此的懷抱里,每當想到這些我就忍不住要哭。我向她發過誓,如果她出了意外我也不活了,她也發了同樣的誓。這是我對我的愛最後的承諾。”席德的朋友推測是毒品販子圖財害命殺了南茜——當晚曾有2個毒品販子進過他們的房間——可回頭看一看,南茜曾經多次試圖自殺,她母親可以輕易地構想當時的情景,南茜很有可能刺激席德殺了她,以便結束自己的痛苦,並且證明他對她的愛。

有一天晚上,飯店侍者目瞪口呆地發現渾身濕漉漉的席德揮舞著小刀割自己的手臂,同時尖叫著說:“我要和南茜在一起!”12月,因為和帕蒂·史密斯(Patti Smith)的兄弟托德(Todd)在夜總會打架,他再次被捕。麥克拉倫這次有點兒猶豫不決,他覺得這是席德遠離毒品的好機會,不過最後還是出錢再次把他保釋出來,這是1979年2月1日。

當晚,席德在格林威治村的公寓裡和朋友們慶祝自己重獲自由,近2個月沒碰過毒品的他這次想讓自己好好享受一下,對不良反應他根本沒在意。午夜過後,恢復過來的席德,又用了在母親的錢包里找到的毒品。第二天母親發現兒子因為吸毒過量死在了床上。在他的護照里發現了一張字條:“我們有死亡契約,我必須守約,請把我埋葬在我愛的人身邊,連同我的皮夾克、牛仔褲和摩托靴。再見!”發狂的安妮拚命給南茜的母親德伯拉·斯龐根(Deborah Spungen)打電話,問能不能把自己的兒子同她的女兒合葬,德伯拉驚訝地拒絕了。可這是席德最後的心愿,於是他火葬後幾天的一個晚上,安妮悄悄爬進賓州的“大衛王猶太公墓(King David Jewish Cemetery)”,把兒子的骨灰撒在了南茜的墳墓周圍。

席德究竟是死於自殺還是意外我們無從考證,談起這些安妮也只會淡然一笑,然後遞上一張小紙條,標題是“南茜”,上面席德潦草地寫著:“我的小女孩,你所有恐懼都逃不出我的雙眼,擁你入我臂彎帶來欣喜無限,曾吻去你的淚水,但現在你人已不在,除了痛苦只剩空虛一片,如果不能為你而活,人生對我毫無意義可言。”

歌迷都認為席德的死是朋克精神的終極表現,是他甘心成為朋克運動犧牲品的標誌。他的魅力可以和詹姆斯·迪恩與瑪麗蓮·夢露相比,而事實上他們都是失敗者,是社會的犧牲品,這種死亡毫無光榮可言。

一張叫做,《席德演唱》(Sid Sings)的獨唱專輯在他死後由維京唱片公司出版,收錄了《大家來吧》(C'Mon Everybody)、《別的東西》(Something Else)等歌曲,當然還有翻唱自保羅·安卡(Paul Anka)和富蘭克·西納楚(Frank Sinatra)的《我的路》。1986年亞歷克斯·考克斯(Alex Cox)導演了電影《席德和南茜》(Sid and Nancy)。強尼·諾頓評價道:“表演席德的傢伙還不錯,但也只是一種舞台表演,和真人比差遠了。”真人?那“真人”又是怎樣的呢?即使是席德的朋友和熟識的人對他的回憶也是相互矛盾的——遲鈍,聰明但不善表達,敏感,有破壞性,善良,暴躁,被動,還有暴力——最統一的形容詞應該就是“麻煩”了。

“有的人喜愛他,有的人認為他是妖怪,但是真正的惡人通常看起來和正常人一樣。”考克斯說,“我想電影把席德和南茜浪漫化了,但並不是要讚揚他們,因為這裡毫無光榮可言。”電影裡有一個細節——在媽媽到來之前,席德拚命地把南茜弄亂的房間整理乾淨,因為他為南茜的不修邊幅感到害羞。

席德死後,南茜的母親在為女兒出的書《我不願如此生活》(And I Don't Want to Live This Life)里寫道:“(席德死了)噩夢終於結束了,我們要搬到別處住——那裡的房間南茜沒有住過,椅子她也沒有坐過,到那時我要為我的寶貝女兒真正痛哭一場。我和她父親要為吸毒的孩子建立一個基金,這對於南茜來說太晚了,但可以給其他類似的孩子和他們的父母一個希望。”她還相信席德不是兇手,我把席德當成是一個夥伴,我認識他很久了,他一直是一個舊派的人。我對所有發生的事都不會發表看法,因為這與我和他無關,他只是被人操縱了——這才是所有的問題。席德不會殺南茜,絕對不可能。”

除了南茜母親的書,還有很多關於席德的書。1992年由凱斯·貝特森(Keith Bateson)和艾倫·帕克(Alan Parker)合著的《席德·維瑟斯的生與死》(Sid Vicious: The Life and Death of Sid Vicious);2003年馬爾科姆·巴特(Malcolm Butt)的《搖滾明星席德.維瑟斯》(Sid Vicious: Rock 'n' Roll Star);最新的是艾倫·帕克獨立完成的《生命飛逝》(To Fast To Live),2004年4月15日出版。

席德去世30周年。這么多年來,人們一直喋喋不休地爭論他的行為和愛情,謀殺和自殺。席德注定會一直給我們“搗亂”下去。

悲劇

1978年10月12日早,紐約查魯西飯店100號室,金髮碧眼的Nancy Spungen--20歲的女朋克--橫倒在浴室之中,下腹部刺傷,血流滿身。其身旁有一把沾滿血跡,刀刃長13CM的屠刀。房間床頭,坐著一個臉色蒼白的21歲朋克青年,他底垂著頭,顫抖著,動作遲緩,一言不發。血跡從床上到浴室點點斑斑。兇手已毋須說明,是Sid Vicious。沒有人相信Sid是無辜的,甚至他的歌迷俱樂部的少女們也不相信,儘管她們都穿著寫有“She\'s Dead,I\'m Alive,I\'m yours”的T-恤。更多的人確信這一點,甚至他本人也不例外。

可僅僅4個月後Sid去世,驗屍管報告書中寫到“死因--急性靜脈性麻藥中毒”。Sid之死不得不結束了10.12事件。確切的說理論上沒有可疑之處,但卻沒有一項具體立正。而且1978年12月提交的Nancy之死的警察調查報告書中沒有記錄100號室夜間沒有強盜入室這一事實,1.4萬美圓丟失一事沒有記載。Nancy之死那夜,去過100號室的人很多,客觀存在詢問的卻只有一人。更值得注意的是報告書中記載從Sid血液中檢查出一種速效,持續性強的鎮靜,睡眠劑,其劑量足可以殺死一匹馬。Sid在那晚幾乎是處於意識朦朧狀態,這一事實已得到目擊者證實。至此為止,你還認為Sid是兇手嗎?

南希兇殺夜疑點多多

“10月12日黎明盜竊案”被忽視的重要理由是警察認為Nancy之死是由於愛恨而導致的過失致死。之後由導演阿萊克司製作的傳記電影《Sid&Nancy》中,強調兩人在就毒品爭執中Nancy一個踉蹌,撞到了Sid手持的獵刀上而發生“偶然事故”。可實際上,如果再調查一下沒被引起注意的,出入於100號室的人員的話,搖滾界最有名的殺人事件會得出不同的結果。

Sid and Nancy在傍晚與一名年輕女子在一起,其身份不詳。這名女子在夜裡12點左右離開,警察沒有理睬,這前後關係兩家小報的報導起了作用。據當地商人羅卡茨稱Nancy凌晨1點半左右給他打電話,他帶了40粒藥。羅卡茨斷定他是在凌晨4點到5點之間離開家的,這正是賣藥人辛哥地在100號室里的時間。辛哥地患有神經病,於數周后死於與本案無關的事件。住在走廊盡頭的吉他手Nil吹噓的說Sid在午夜時分到過他的房間,並給他看了剛得手的新刀,還把皮夾克給了他,並且當晚他也到過100號室,離開時房間裡只有Sid,Nancy和羅卡茨。看來到12日黎明之前出入100號室的人很多。另外埃里噢的話值得參考:聽說Sid開Party,我帶了幾個女孩子在4點左右去了他們的房間。Nancy還活著,因為是她開的門。Nil帶了女朋友去,房間那時至少有6個人。Sid躺著,Nancy說因為他剛服用了30粒藥。我們在5點左右離開時Sid仍睡著。後來我和Sid談過,他對我說他醒了後去浴室,Nancy倒在洗手台下面,滿身是血,她死了。被捕時Sid手頭上只有口袋裡的一些零錢,可他剛剛拿到紐約的演出費。埃里噢說如果看到有人想吞了我們的錢,Nancy一定會瘋狂地把錢搶回來。 辛哥地死了,Nil隱姓埋名不知所蹤,羅卡茨把自己的話賣給小報後也音信全無。

Sid最後的日子

紐約市警察達到飯店時是10月12日上午10點左右。房間裡只有Sid and Nancy的屍體。Sid後來回憶說自己當時一直處於意識朦朧狀態(“事情的始末因由,我全然不知”),而後Sid被扣上手銬送往第51大街3級殺人科。下午5點30分,Nancy的屍體被運出來時,正是Sid成為2級殺人嫌疑犯時。次日,10分鐘的聽證會後Sid被移交給拉依卡茨島監獄的病牢。接下來的一周,Nancy的屍體在其父母家鄉埋葬。很快Sid出獄(5萬美元保釋金),其母安帕瓦莉來照顧他可這並沒有起多大作用。10月22日,Sid在公寓用剃鬚刀割傷企圖自殺。在帕魯維醫院治療後,Sid已經沒有自殺跡象了,他的新合伙人舞蹈演員米切爾?羅賓迅也確信這一點,可不幸的是12月9日因《Hurrah\'s Night Club》與Patti Smith之弟發生口角,Sid再次被返送回拉依卡茨島監獄,並且這次是孤立無援。第二次入獄期間Sid被犯人持續動用私刑。曾去採訪過Sid的朱麗娜拉回憶說Sid眼部發青,抑制不住的渾身顫抖。

1979年2月1日審判結束,Sid當日傍晚被釋放,他的母親安為他在銀行大街63號米切爾?羅賓迅的曼哈公寓裡舉行了慶祝晚會,同時還給兒子準備了100美圓用以購買毒品。當晚的目擊者安依林說:安給了他錢。她說一定能在什麽地方弄到手的。至少她給了兒子錢,兒子會回到她身邊的。不一會兒,屋裡的氣氛完全變了。一個英國男人把毒品給了Sid,當Sid從浴室出來時面色忽青忽白跌倒在床上。人們一陣慌亂,又是搖又是按摩,我很害怕,就回家了。

安依林接到米切爾的電話,Sid死了。致命的海洛因,一種在紐約街頭很難弄到手的高純度海洛因。Sid Vicious在其被暴力追逐的一生中,終於有一次,只有一次,得到了他說想要的東西――他找到了最後的也是最安寧的歸宿。