基本概念

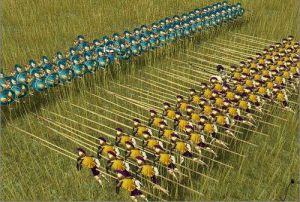

魚麗陣是古代戰陣名,也指古代將步卒隊形環繞戰車進行疏散配置的一種陣法。

解釋1

古代戰陣名。《左傳·桓公五年》“為魚麗之陳” 晉·杜預註:“《司馬法》:‘車戰二十五乘為偏。’以車居前,以伍次之,承偏之隙而彌縫闕漏也。五人為伍。此蓋魚麗陳法。” 南朝·梁·吳均《戰城南》詩:“五歷魚麗陣,三入九重圍。”《文苑英華》卷一九六引作“魚麗陳”。 唐·賀朝《從軍行》:“魚麗陣接塞雲平,雁翼營通海月明。”《東周列國志》第九回:“ 莊公(鄭莊公)曰:‘魚麗陣如何?’ 高渠彌曰:‘甲車二十五乘為偏,甲士五人為伍。每車一偏在前,別用甲士五五二十五人隨後,塞其闕漏。車傷一人,伍即補之,有進無退。此陣法極堅極密,難敗易勝。’”亦省稱“ 魚麗 ”。《文選·張衡》:“鵝鸛魚麗,箕張翼舒。” 薛綜 註:“鵝鸛、魚麗,並陣名也。” 唐·張巡《守睢陽作》詩:“合圍侔月暈,分守若魚麗。” 清 顧炎武 《江上》詩:“黃旗既隼張,戈船亦魚麗。”

特點:大將位於陣形中後,主要兵力在中央集結,分作若干魚鱗狀的小方陣,按梯次配置,前端微凸,屬於進攻陣形,攻擊力高,防禦偏弱。

解釋2

古代將步卒隊形環繞戰車進行疏散配置的一種陣法。《左傳·桓公五年》載:鄭國以“曼伯為右拒,祭仲足為左拒,原繁、高渠彌以中軍奉公為魚麗之陣。先偏後伍,伍承彌縫,戰於儒葛。”杜預註:“《司馬法》:‘車站二十五為偏。’以車居前,以伍次之,承偏之隙,而彌縫闕漏也。五人為伍。此蓋魚麗陣法。”也就是說,鄭國的軍隊一軍五偏,一偏五隊,一隊五車,五偏五方為一方陣,以偏師居前,讓伍隊在後跟隨,彌補空隙。這樣的編隊如魚隊,故名魚麗之陣。這是先秦戰爭史上,最早在具體戰役中使用陣法的記載。這種魚麗陣法最突出的特點是在車站中儘量發揮步兵的作用,即先以戰車沖陣,步兵環繞戰車疏散對形,可以彌補戰車的縫隙,有效地殺傷敵人。

解釋3

“王為中軍,虢公林父將右軍,蔡人、衛人屬焉;周公黑肩左軍,陳人屬焉。鄭子元請為左拒,以當蔡人、衛人;為右拒以當陳人,曰:“陳亂,民莫有斗心。若先犯之,必奔。王卒顧之,必亂。蔡,衛不枝,固將先奔。既而萃於王卒,可以集事。”曼伯為右拒,祭仲為左拒,原繁、高彌渠以中軍奉公,為魚麗之陣。先偏後伍,伍承彌縫。戰於繻葛。命二拒曰:‘方會動而鼓。’蔡,衛、陳皆奔,王卒亂,鄭師合以攻之,王卒大敗。” 魚麗之陣是一個倒“品”字形戰陣,左、右兩個小方陣居前,擔任第一次打擊任務,中軍居後,承擔第二次打擊任務。《司馬法》載:“二十五乘為偏,二十五乘為偏”。左右各二十乘兵力,比較弱小,一百二十五乘居後,比較強大。先以弱小之軍犯敵,既可擊潰其左右翼,又能麻痹敵人,後面強大的兵力一旦投入戰鬥,便使敵人驚慌失措,首先便從心理上瓦解丁敵方的鬥志。

魚麗陣的作用

大將位於陣形中後,主要兵力在中央集結,分作若干魚鱗狀的小方陣,按梯次配置,前端微凸,屬於進攻陣形

攻擊力高,防禦偏弱

魚麗陣的兩大特殊點

對方士兵包圍之中

實戰:鄭椿 vs 共工

鄭椿:軍師技 逼近敵軍,陣型 錐形之陣,武將後列

共工:軍師技 混沌護體,陣型 魚麗之陣,武將前列

共工出現在對方士兵包圍之中,與某一士兵重疊;只要共工不前進,對方士兵以及敵將武將計均無法傷害到共工;共工可直接砍對方士兵,使用武將計對對方士兵、武將傷害均正常(這位與公共重疊的士兵除外,他也是安全的)。

我方底線之後

魚麗陣

魚麗陣土行孫:軍師技 偷襲敵軍;陣型 圓形之陣,武將後列

共 工:軍師技 混沌護體;陣型 魚麗之陣,武將前列

此戰土行孫體技均未滿,是因為他剛被我打退,又不怕死的來了,且白費過兩次武將計...共工體技均未滿,是因為剛經過一場戰役,升級之後未完全恢復。

共工被偷襲,位置變到了我方底線之後,完全不受對方士兵、主講的傷害;共工無法前進,前期任何武將計都無法傷害土行孫,只能消滅對方士兵;清兵完畢之後,貌似土行孫必須前進到我方底線的時候,寒冰神斬才能打到土行孫。