風格:

魏體行書,簡而言之,即魏體行書化。毫無疑問,首先要不失用筆或方或圓、結字謹嚴方朴等魏碑之基本面目,同時又要寫得放縱雄肆、精神飛動,使之兼有行書特徵。乍看起來,似乎很是矛盾,不太可能,但我們的先人卻用他們的卓越實踐,給予了完美的解決。

分類:

一類是佛教的造像題記;一類是民間的墓志銘。僅龍門石窟的造像題記就有三千餘品,而著名的是《龍門二十品》。墓誌在南北朝時十分盛行,其中北魏的墓志銘比前代都多,書法中帶有漢隸筆法,結體方嚴,筆畫沉著,變化多端,美不勝收。

發展歷程:

尋本溯源,自然還要先看一下魏晉六朝時代。其時是中國政治上最動盪、社會上最苦痛的時代,然而卻是精神上極自由、極解放、最富於智慧、最濃於熱情的一個時代,因此也是最富有藝術精神的一個時代。哲學上的何晏、王弼,文藝上的三曹、稽阮,書法上的鐘、衛、二王以及大量的碑刻、石雕等等,在意識形態的各個領域開創了真善美的新時期。“以形寫神”和“氣韻生動”作為美學理論和藝術原則,在這一時期被提出。雄強粗獷、渾厚樸實,象徵著北方及中原民族精神性格的北朝碑刻,為我國書法藝術寶庫增添了璀璨的光彩。被譽為神品、妙品的《石門銘》、《瘞鶴銘》、《張猛龍碑陰》以及《雲峰山刻石》等,不但堪稱這一時期的傑出佳作,且已明顯流露出行書的信息。遺憾的是,此後的千多年中,魏碑幾乎被人遺忘了。唐、宋時期雖也有少數書家注意吸收魏碑之精華給行書以新的血液,如歐陽詢、顏真卿、李邕、陳摶、黃庭堅等,但為數及魏碑成分實在是微乎其微。

直至清代,這個“無論在哲學、文學、藝術以及社會政治思想上,都是波瀾起伏、流派眾多,一環接一環地在發展、變遷或萎縮”的時代,魏碑才以其獨具的面目,重新崛起於書壇。宋、元以降,歷經了數百年“山重水複”之後,在人們面前展現出一個“柳暗花明”的新世界:古樸雄渾、嚴謹自由、神韻天然、意趣深邃,人們從大量的魏碑以及漢石、秦銘、周鼎、商彝中開擴了視野,陶冶了性情。那些一直被視若經典的匯帖本本,已顯然不能滿足於逐漸豐富並升華了的審美情趣。鄧石如、趙之謙、康有為、于右任等一大批書家,力倡碑學,另闢新徑,各自從不同角度,創出了嶄新的一代書風。至此,魏體行書作為一種新的書體,才得以成熟完善,自成體系。

代表人物:

趙之謙

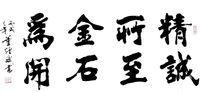

魏體行書

魏體行書開創有清一代魏體行書之先聲者,當首推鄧石如。其主要成就雖在篆、隸,但有一部分行書脫胎於魏碑也是明顯的。如“海為龍世界,雲是鶴家鄉”一聯,即富有濃厚之北碑氣息,其用筆力矯南帖嫵媚纖弱之病,對後世有很大影響。只是他除魏碑外,很大成分還揉雜了篆、隸,不如趙之謙等家的魏體行書之顯而易見。

趙之謙,清晚期著名書法家。早年師法顏魯公,旁及何子貞,筆力雄強,結體寬博,二十多歲時便打下了堅實的顏體及行書基礎。之後,他於《龍門二十品》、《張猛龍》、《鄭文公》、《石門銘》、《瘞鶴銘》等造像、碑刻、摩崖無所不習,深得北碑三昧。他寫北碑與何子貞、張廉卿等家不同,子貞雖於北碑受益匪淺,但其行書仍以顏體占主要成分,廉卿北碑功力雖深,卻未免失於刻板。

撝叔則熔魏體、行書於一爐,既保留了用筆方中有圓、圓中寓方,結字茂密洞達、雄強跌宕之魏體主要特徵,又賦予其靈動多姿、剛柔相濟之新生命,使人前所未見、耳目一新。《書法》一九八二年第五期所發行書四條屏,可視為其魏體行書之代表(附圖略)。統而觀之,其北魏書風顯而易見,毋庸多言,熟悉《龍門二十品》、《張猛龍》等造像、碑刻者,不難辨出其淵源所在。然細而察之,卻不盡然:起筆以方為主,方中有變(“雲”起筆方,“訣”方中有變);運筆中鋒為主,正中有側(“坡”中鋒,“東”正中有側);轉折時方時圓,時折時轉(“湖”方折,“坡”圓轉);落筆或頓或提,或放或收(“文”捺頓,“之”捺提,“乎”鉤放,“尋”鉤收)。此等並未受魏碑用筆謹嚴的束縛。大小章法之處理更是解放了思想:結字或方或圓(“有”方,“也”圓);或長或扁(前“葉”長,後“葉”扁);或大或小(“授”大,“東”小);或疏或密(“萌”疏,“耳”密);或正或倚(前“葉”倚,後“葉”正);墨色或濃或淡(“昔”濃,“寸”淡);或乾或濕(“節”乾,“州”濕);全幅雖系行書,尚偶雜以草字(“坡”、“蛇”等是)``````總之,筆墨技巧、結字布局皆遠遠超出了一般魏碑之規矩,且把書法中種種矛盾給予了充分的表現及完美的統一,使整體效果更臻佳妙。其後,西泠印社出版的《吳讓之印存》,前有悲庵題記(均初本),開始近於魏楷,愈後行草成分愈多,卻又始終不失魏碑之基調,可謂灑落自在,妙趣天成。

康有為

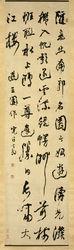

魏體行書

魏體行書康有為,生逢清王朝行將崩潰之前夕,他早期的變法革新思想,在書法上表現得非常充分。理論上,他揚碑抑帖,雖未免有失偏頗,但意在振興碑學。有詩云:“北碑南帖孰兼之?更鑄周秦孕漢碑。昧昧千秋誰作者,小生有意在於斯。”晚年有詩跋曰:“千年來無人能集北碑南帖之成者,況兼篆隸鐘鼎哉!吾不自量,欲孕南帖,胎北碑,熔漢隸,陶鐘鼎,合一爐而冶之。苦無暇日,未之逮也。”這些詩文道出了他在書法藝術上的真正追求。他傳世之主要作品為變法失敗逃亡歸國後所書,落款鈐印,除白文名章外,常配以朱文印:“維新百日,出亡十四年,三周大地,游遍四洲,經三十一國,行六十萬里。”

康有為憑其淵博之學識、深廣之閱歷,回國後又“北游盡覽秦、漢、六朝碑版”,尋理源流,預見發展,革故鼎新,另闢蹊徑。北碑南帖兼而取之,籀篆漢分熔而鑄之,創立出以魏碑用筆、體勢為主要成分,兼有篆、隸筆法及行書結字特徵之新體——康體。觀其書,最顯明的感覺是個性強烈,氣勢奪人,“不求點劃,全以神運”,堪謂筆筆發於胸而達於神,大有“風雨集而江河流”之概!《書法》一九八零年第五期所發拙文《淺析康有為的書法藝術》已作具體剖析,本文不再贅述。

有人評南海書:“氣勢雖好,然點劃不太講究,未免失於草率。”我以為不然:丁文雋先生之“不求點劃”乃與“全以神運”相對而言,絕非草率之意。“講究”者,法度規矩也。南海用筆非魏即晉,非漢即秦,淵源分明,守法循規,只是因合諸體於一腕,不經仔細咀嚼,很難溯出其源,自然招至一些看慣了那些亦步亦趨、依樣葫蘆、不敢越二王雷池一步者們的非議。若按這些“評論家”們的意願,循規蹈矩寫下去,書法藝術將永遠只會是我們所熟悉的過去。至於有人借南海先生“吾眼有神,吾腕有鬼”之說,評其自認腕弱,未免有些牽強附會。“吾腕有鬼”顯然為書家對自己臂腕駕馭筆墨的自信,好似腕肘常得神鬼之力,腕下時出“意外”之效果。

于右任

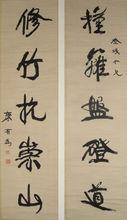

魏體行書

魏體行書于右任,清末民初時期著名書法家。他的書法藝術一生,是不斷實踐,不斷出新的一生。按其革新魏體行書及創立標準草書兩個不同階段,大體可分為前後兩個時期。(後期非本文內容,略。)

右任初學趙孟頫,很快即轉習漢、魏,尤其對北魏刻石,諸如摩崖、碑碣、墓誌、造像等,廣收博取,刻苦臨習。他在藥王山訪碑時有詩云:“曳杖尋碑去,城南日往還。水沉千福寺,雲掩五台山。洗滌摩崖上,徘徊造像間。愁來且乘興,得失兩開顏。”在記述自己習字情景時有詩道:“朝臨石門銘,暮寫二十品。辛苦集為聯,夜夜淚濕枕。”這些足可看出他對北碑感情至深和臨習時所下的苦功。從他寫的《茹欲可墓誌》中可明顯尋出《張猛龍碑》、《元懷墓誌》、《龍門造像諸品》等用筆、結字之軌跡。然僅此還不能概括其全貌,見過他書丹的紹興軒亭口《秋瑾烈士墓碑》的同好們,便不難發現其更明顯的主要淵源乃《石門銘》,並同時融進了以《石門頌》為主的漢隸用筆、結字特色,堪稱漢、魏結合之佳品。在由楷書向行書過度的過程中,于右任更是廣開視野,上下求索,博採、容納、綜合,而後分化、更新出兼具秦、漢、魏、晉各種用筆特色、以魏碑體勢為主要成分而又具有強烈個性的行書。

試以《右任墨緣》中為健民先生所作行書中堂為例分析(附圖略):雖從整體基調仍可看出濃重之北魏風骨,但就具體每一個字,已很難說出其源於何碑,若勉強“對號入座”,似乎有些機械和無大必要,甚至徒勞和適得其反。前邊已經說過,于右任是熔鑄諸家,自成一體。“熔鑄諸家”自然不等於“拼湊諸家”,“自成一體”更不等於“混雜一體”。而應登高遠望,揣摩其意趣,領略其神韻。可以看出,其用筆除揉合了篆、隸、草、楷(魏)各法之外,還靈活地運用了頓、挫、折、轉、輕、重、虛、實、燥、潤等各種筆法、墨法,加至在結字時,極盡其欹正、張馳、縱斂之能事,自然使人感到或雄渾宕逸,或奇險巧妙,或樸拙端莊,或高古逸致,可謂各盡其態,美不勝收。整幅效果更是出神入化,渾然天成。其有大量的行書作品流傳於世,且愈晚愈妙。

縱觀三人魏體行書,歸而納之:其一,不拘泥於一種筆法,熔篆、隸、草、楷、行諸法於一爐,“信筆為之”,而“碑”、“帖”意味皆出;其二,結字雖同基於魏碑,且都能得其神髓,但皆不囿於森嚴之魏法,三人體勢各異,自有己法:撝叔、右任屬“斜劃緊結”型,南海屬“平劃寬結”型;右任重心偏下,南海重心偏上,撝叔則重心居中。從而創出各自風格不同之魏體行書,在我國近代書壇上各樹一幟。

當然,清中、晚期及至民國初年,由於碑學之中興,宗法“北碑”為主而自立門戶者,除趙之謙、康有為、于右任外,尚大有人在,諸如張裕釗、沈曾植、陶浚宣、李文田、李瑞清、曾熙、張伯英等,就不一一例舉了。

歷史影響:

書法藝術所以有強大的魅力和生命力,不僅在於其久遠而輝煌的歷史,更在於書法長河中不斷匯入的新流,不斷激起的新的浪花。魄力雄強、氣象渾穆之魏碑,一經與峻逸秀勁、絢爛多姿之行書相結合,便如一股澎湃的巨流,湧入書法藝術的長河之中,激起了一個接一個的波瀾,打破了“帖學”的一統天下,為一度趨於凋零的書壇,帶來了勃勃生機。代代沿襲、一脈相承、千餘年來無容置疑的“正統行書”顯得有些纖弱、單薄、蒼白了。一些鄙視北碑的守舊派人物,不得不靜下心來,重新認識一下“碑派”。一批有識之士,從中得到了啟迪,獲取了營養,在承襲前賢的基礎上,以既有強烈個性,又具濃郁時代氣息的書風烜赫於當代書壇。可以想見,隨著時間的推移,魏體行書和在同一時期被繼承並發展了的篆書、隸書以及篆刻藝術一樣,必將愈來愈顯示出巨大而深遠的影響和強勁而璀璨的生命力。