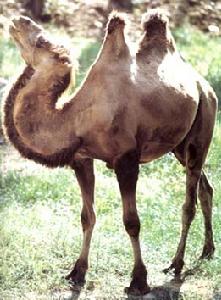

野雙峰駝

野雙峰駝的紅皮書中被列為極度瀕危種(critically endangered)。

分類地位: 哺乳綱、偶蹄目、駱駝科、駱駝屬。

外部形態

野雙峰駝

野雙峰駝野雙峰駝的尾巴較短,生有短的絨毛。背部生有兩個矮小的駝峰,下圓上尖,堅實硬挺且不倒垂,呈圓錐形,峰頂的毛短而稀疏,沒有垂毛。過去曾認為駝峰是貯水的器官,但後來的研究表明,駝峰的結構主要是脂肪和結締組織,隆起時蓄積量可以高達50公斤,在飢餓和營養確乏時逐漸轉化為身體所需的熱能。它還具有適當變化的體溫,在傍晚時升高到40℃,在黎明時則降低到34℃,從而適應荒漠地帶一天中較大的溫差。

野雙峰駝的四肢細長,與其他有蹄類動物不同,第三、四趾特別發達,趾端有蹄甲,中間一節趾骨較大,兩趾之間有很大的開叉,是由2根中掌骨所連成的1根管骨在下端分叉成為“丫”字形,並與趾骨連在一起,外面有海綿狀胼胝墊,增大接觸地面部分的面積,因而能在鬆軟的流沙中行走而不下陷,還可以防止足趾在夏季灼熱、冬季冰冷的沙地上受傷。它的胸部、前膝肘端和後膝的皮膚增厚,形成7塊耐磨、隔熱、保暖的角質墊,以便在沙地上跪臥休息。

野雙峰駝全身的淡灰黃棕色體毛細密柔軟,但均較短,毛色也比較淺,沒有其他色型,與其周圍的生活環境十分接近。每年5—6月換毛時,舊毛並不立即退掉,而是在絨被與皮膚之間形成通風降溫的間隙,從而度過炎熱的夏天,直到秋季新絨長成以後,舊毛才陸續脫掉。

生活習性

野雙峰駝

野雙峰駝野雙峰駝一般結成群體生活,夏季多呈家庭散居,至秋季開始結成五、六隻,或二十隻左右的群體,有時甚至達到百隻以上。在沙漠中迤邐行走時,成年駱駝走在前面和後面,小駱駝則排在中間,並常常沿著固定的幾條路線覓食和飲水,稱為“駱駝小道”。野雙峰駝善於奔跑,行動靈敏,反應迅速,性格機警,嗅覺非常靈敏,它能從幾公里外嗅到人的氣味息後,便以每小時60公里的速度飛奔逃離。有人認為它就是靠嗅覺在沙漠中尋找到水源的,也可能是憑藉特有的遺傳記憶。

每年的1—3月是野雙峰駝的發情季節,雄獸爭鬥時,主要是將頭部伸到對方的兩腿之間,絆倒對方後再用嘴撕咬。這時常常見到單獨行動的野雙峰駝,往往都是求偶爭鬥的失敗者,也有發情的雄性跑到家駱駝群里,與雌性家駱駝交配的情況發生。雌性每2年繁殖一次,懷孕期為12—14個月,翌年3—4月生產,每胎產1仔,兩年1胎。 幼仔出生後2小時便能站立,當天便能跟隨雙親行走,一直到1年以後才分離。4—5歲時性成熟,壽命為35—40年。

與家駝不同

野雙峰駝與家駝的DNA有明顯的不同,科學家對從戈壁考察中取來的死野雙峰駝皮樣進行了DNA測試,測試結果顯示,野雙峰駝與家駝遺傳基因不同,野駝比家駝多3個基因鏈,分別在ECORI和PVULL及SCAL RFLP組DNA中,並且位置有異。

種群分布數量:

據中外科學家多次考察和估算,目前世界上野雙峰駝分布數量為730峰~880峰,其在四個分布區的數量為:在塔克拉瑪乾沙漠還剩60~80峰;在阿爾金山北麓數量較多約有280~340峰;在戛順戈壁尚存60~80峰;在外阿爾泰戈壁不超過400峰。