人物簡介

鄭訓佐,1958年生,安徽省天長市人。1983年畢業於山東大學中文系漢語言文學專業。現任山東大學文學與新聞傳播學院教授,山東大學書法藝術研究中心副主任,兼任中國書協學術委員會委員,山東省文藝評論家協會副主席,山東省書協副主席兼學術委員會主任,山東省古典文學學會副會長。

榮譽

主要從事書法創作與書法學研究,中國古典文學教學與研究。

書法學方面的著作有《書法》、《篆刻》(主編)、《清代名人手札賞評》等。中國古典文學研究方面,出版的著作有《寂滅與再生》(合著)、《讀中國》(第二卷)、《孟子今譯》、《秦漢魏晉南北朝文學史》、《中國文學精神》等近二十部。在報刊雜誌發表學術論文數十篇。

曾獨立和合作獲教育部教材獎、山東省社科獎、山東省優秀碩士論文導師獎、山東省文化精品工程獎、中國圖書獎等獎項。

人物評價

三十二年前,出生在安徽天長的鄭訓佐從高郵湖畔來到泉城濟南求學,彈指一揮間,已從青澀的青年學子成長為學界翹楚、書壇名家。作為學人,訓佐先生舌耕三尺講壇近30個春秋,已經是山東大學校園裡有口皆碑的知名教授之一,其學養、其才情傾倒過無數學子後生。作為書家,訓佐先生不愧“齊魯一支筆”,已是山東省書法家協會副主席的他,其書法面貌新意迭出,或隸、或行、或章草,手追心裁,變化從心,總能讓人耳目一新。總而言之,訓佐先生才情高,學養深,高情雅懷只要從筆尖上稍一抖落,便是撒金擲玉,一片輝煌。

安徽天長與江蘇高郵一水相連,高郵湖邊曾走出一位文采詩情藝能德操俱佳的汪曾祺,這自然讓人聯想到訓佐先生的才情風度。一方水土養一方人,同飲一湖水的訓佐先生也帶著水鄉神秘的情調,那縷古樸、典雅而又自然生動的氣息,總讓人想到一泓清水,一汪深情,就像他的文章或是書法,含蓄、空靈、淡遠,深厚的文化意蘊和鮮明的美學價值輕輕散發於文字的靈光或是墨氣的氤氳之中,像水光瀲灩、小橋石階、白牆灰瓦組成的江南秀色,也讓人想到平靜的湖面之上無聲滑落的白鷺,和諧而生動。

書法與文學研究

談訓佐先生的書法就不能不談其文化構建與其職業從事的文學研究。文化與文學如同雙翼,共同託付起訓佐先生書法藝術的意境與韻格,在訓佐先生的書法創作中,蒼鬱俊健之作有之,瀟灑古澹之作有之,優遊流便之作有之,都深得六朝人風韻,這與他的魏晉南北朝文學研究一脈相承。若論書法源頭,漢碑漢簡、魏晉文書都有跡可循;若論風格流向,則古質今妍,無論是晉人韻格、唐人法度,還是宋人意趣、元人情調;也無論是南帖的溫雅清新,還是北碑的大氣磅礴,如此這番在訓佐先生筆下都有成熟完美的發揮。

觀點

鄭訓佐:略論當代書壇的幾個誤區

理性精神的失落

在經歷了經院的洗禮之後,渴望山林的樸野與跌宕;在經歷了理性的約束之後,嚮往非理性的躁動與迷狂,這是文化史上帶有普遍規律的現象。綜觀中國文化界的現狀,無疑正面臨著這樣一種歷史的轉換。經過長期的歷史積澱所形成的各種文化價值正以空前之勢淡化甚至瓦解,隨著社會心態的變化而滋生的恍惚、散漫的浪潮,卻與日俱增地瀰漫於文化界的各個角落。詩人們開始捨棄傳統的理想王國,把更多的筆墨潑向瞬間的感受或潛意識的流動;畫家們更是懷著一種焦慮的心情,在原始藝術或其他藝術門類中尋找靈感爆發的契機。抽象、扭曲成了時髦的風尚。其表象可謂撲朔迷離,其心態可謂幽微飄渺,其情致可謂歸趣難求。藝術的豐富於此可見,人們的困惑也由此而生。在這藝術的狂歡時節,書法界也扮演了狂歡者的角色。

在中國眾多的傳統藝術形式中,書法是一門既十分高雅又極易世俗化的藝術。從審美層面上看,由於受傳統觀念的影響,歷代書家或追求雍容華貴的廟堂氣象,或體現溫潤秀雅的書卷氣息,皆以不火不急、頓挫有節為理性的規約,久而久之,便不可避免地於法度森嚴中表現出板滯,於莊重博雅中流露出矜持,最終形成了高度的程式化。其間雖不乏具有創新意識的書家,但從總體上審視,廟堂派和書卷派仍占據了主流的位置,從二王到初唐三大家,從趙孟頫到董其昌,就大致反映了這樣的軌跡。另外,書法又是一門實用性很強的藝術,承擔了文化載體的功能。作家、學者以此作為從事文化活動的手段,普通百性也以之作為日常交流、表情達意的工具。這樣,書法在發展的過程中,一方面朝“為藝術而藝術”的方向邁進,呈現專業化、高層次的特色;另一方面又因必須顧及到實用性,朝世俗化的方向推移,而藝術的世俗化往往就是藝術的簡單化。雖說藝術有雅俗之分,但一旦落實到實踐中就形成了僵化的規則。這在筆畫的起按頓挫、章法的設計安排和落款印鑑諸方面,都有程度不同的體現。所有這些,對早又風流雲散的古人而言,自是一種內化的心理定勢,基本符合其精神欲求;但對已經脫離了傳統文化氛圍的今人,則成了必然要衝破的禁錮。

於是,甜潤溫厚被辛辣苦澀所代替,逸樂的精神逍遙成了靈魂痛苦的漫遊。於是,避免溫軟,追求張力;反對和諧,強調失衡;剔除圓熟,接近生澀;甚至寧可以醜為樂,也不願與美結緣。這是人格上的返樸歸真,藝術上的審美歷險,正是通過它們,達到了藝術的超越之境的狀態。但這種承擔著嚴肅的歷史感與道義感的亮點只體現在部分書家身上,而另一部分追隨者卻如盲目的過江之鯽,因為他們根本不理解非理性精神到底應建立在什麼樣的哲學背景和美學基礎之上。

那么,就書法而言,與傳統的理性相對抗的非理性精神的具體內涵又是什麼呢?以筆者愚見,首先,它深惡痛絕的應是僵化的程式而非藝術技法本身。任何事物都是本末不二的。對藝術來說,技法與意境相比,雖處在末的地位,但卻是藝術的載體,即所謂“有意味的形式”。因此,技法的完全失落必然導致藝術本體的崩頹。歷史上帶有非理性特徵的藝術叛逆者,在追求怪誕、險峻的同時,無不緊握“技法”這一靈魂的救生筏,以避免滅頂之災。王鐸是為當代書家竭力推崇的大師,他既陶醉於藝術的狂歡中,嘗受陌生化的快感,經歷震顫的愉悅,又十分清醒地依戀著傳統的家園。翻開他的作品集,各種臨本琳琅滿目,真可謂陶冶百家,然後自鑄風貌。因為書法的創新不同於其他藝術,畫家可以模仿自然,作家可以觀照生活,唯獨書法只能基本上以文字為創作的對象,而歷史上的諸多名跡則是師法的最好藍本。因此,書法的反傳統、非理性常常是出入於歷史的藝術迴旋,橫越於古今的審美體驗。“揚州八堅”之一的鄭板橋,人們向來以怪誕視之,但他早期的正書作品《秋聲賦》卻是正宗的傳統產物,一筆一畫,皆有來處,頓挫之間未嘗失度。此後與僵化的“台閣體”相對抗的“亂石鋪街”的作品,在雜亂中呈現秩序,於險仄中表現安詳,其技法的厚實與前期的動力一脈相承。它拋棄的只是因為分循規蹈矩而造成的藝術的侷促,因迎合世俗品味而滋生的精神委瑣。當今一些書家的誤區正在於把傳統與現代隔絕開來,把技法與創新對立起來,結果所謂的“風格”只是無跡可尋的臆造。其怪誕因失去了歷史的內涵而流於荒唐,其陌生化因缺少文化情味而墮入粗野。這種現狀觸目皆是。一些書家呈現給世人的作品,除了不衫不履,還是不衫不履,讓他們寫一幅形態端方的正書,如攀登蜀道。其娃娃體並非不失赤子之心的返樸歸真,而是為了藏拙;其粗狂氣並非胸有塊壘不得不吐,如箭在弦上不得不發,而是無技法素養的表現。這種傾向與非理性精神的實質風馬牛不相及。其次,非理性並不是非邏輯、非秩序。其“非”乃在於對傳統理性中程式化、板滯化的否定,以樹立一種嶄新的藝術風格。從這種意義上說,所謂非理性只是以新理性代替已經沉淪的舊理性而已,當今書壇要完成藝術的蛻變,首要的工作是對傳統書法進行全面的審視,找出影響裂變的障礙,然後提出新的美學思想,並把它落實到創作中。但令人遺憾的是,在某些書家和評論家那裡,粗暴的否定太多,歷史的描述太少;感性的喟嘆太多,而理性的建構太少。所以,雖然喊聲震天,陳舊的殿宇夷為廢墟,傳統的家園開始荒芫,但卻沒有新的豐碑矗立起來。以思想界為例,人們都知道尼采是近代西方非理性主義大師,一句“上帝死了”的名言宣告了經院哲學的結束,新的生命哲學的誕生。但他對舊傳統的否認,經過了一番合理的論證,對“上帝為什麼死了”、“上帝死了之後人類應如何面對世界”等問題都有深入的探討。我們可以想像,如果沒有人信服的描述與建構,習慣打破沙鍋問到底的西方學者絕不會拜倒在他的腳下,其思想更不會越過疆界,給魯迅等東方巨子以颶風般的震動。這方面的例證在中國書法的轉折期也能找到。早期碑學的倡導者,對傳統帖學的反動帶有一定的非理性色彩。雖然有時難免武斷,但許多看法仍不乏真知灼見,有的已為日後書法界的發展所證明。總之,歷史轉型時的書家,都是既以歷史為鵠的,又以歷史為本;既大膽地進行非理性的破壞,更注重理性的建構。

歷史批判中的困惑

隨著藝術實踐和理論研究的進一步深入,書法領域的又一個終結時代已經降臨。這是藝術觀念和價值標準都在發生重大轉折的時期,也是在心態是最容易陷入焦慮、彷徨的十字路口。游離家園的失落感和拋棄舊壘的衝動欲形成的強大的精神對峙,使人們一方面經歷了世紀末文化凋零的痛楚,另一方面又嘗受到了由新的藝術曙光的感召而產生的興奮。前者表現為一種迫不得已然而又非進行不可的文化批判;後者經過美學的升華,可以轉變為一種新的藝術形態的建構。無疑,現實賦予的雙重使命,既給當今的藝術家帶來了歷史的榮耀,同時也造成了巨大的精神困惑,而如何面對日漸沉淪的舊傳統和負載這種舊傳統的前輩書家,則成了當前藝術反思中最迫切的帶有中介性的問題。

正是意識到這種藝術的嚴峻性,當今的大部分書家和書法理論家,在這個問題上採取了十分審慎的態度。他們一方面把前輩書家當作歷史解剖的對象,進行有理有據的分析,去粗取精,去偽存真;另一方面又以沾溉者的身份對之表現出足夠的敬仰,使其藝術光華不至於因人為的扼殺而黯然失色。但不容忽視的是,也有一種不甚健康的潮流正在這種空前的文化批判中扮演著危險的角色。他們不是用歷史的邏輯作為行為的規約,只是憑個人的情感的好惡進行價值判斷。結果,愛之則捧於青雲之上,惡之則抑於深泉之下,許多前輩書家輝煌的歷史在他們輕佻甚至帶有惡意的筆下頃刻間化為虛無。如說沈尹默先生的書法是“二王”的贗品,把啟功先生看作“館閣體”的餘孽。凡此種種,輕則違背了歷史的實情,在判斷上出現了嚴重的失誤,重則藝術良心已經泯滅,流為惡意的人身攻擊。對這種不顧藝術規律的武斷指責,嚴肅的藝術家自會切齒,但對那些於藝術史涉獵不深的人們則會產生判斷上的誤導。

即使憑藉一般的歷史常識也會知道,前輩書家,尤其是那些曾經在書壇上產生過重大影響的巨子之所作能夠左右歷史風雲,成為一代楷范,自有其既體現時代欲求,同時別人又無法替代的功能。因為歷史的槓桿是沉重的,社會的步履是執拗的,並不是一般人可以扭轉的。所以,對前輩書家進行終結性藝術審視時,首先考慮的應該是維繫他們藝術生命的文化氛圍,在此基礎上建立一個系統分明的藝術坐標,並確定其位置,這樣,他們的藝術觀念和藝術實踐的來龍去脈便會一目了然。以沈尹默先生為例,先生藝術生涯伊始,便是碑學獨霸天下的時代,康有為濫其觴,于右任殿其後,前者一度曾為知識界的精神領袖,後者則身居要職,二者的雙重身份為他們藝術觀念的推行帶來了極大的優勢,於是,碑學所向披靡,如入無人之境。當然,碑學的提倡有著不可抵估的歷史意義,那金剛怒目式的姿態給溫潤甜膩的傳統書法帶來了歷史性的轉機,不啻是一次摧枯拉朽的革命。但藝術的繁華一旦達到極至,又往往是“俗”的端倪,“濫”的開始。後期的一些碑學書家,有的字如算籌,貌似刀削,偽飾之風逼人;有的用筆粗野,如武夫奮臂攘拳,霸悍之氣十足。所有這些,都是對書法的一些本體因素諸如筆法氣蘊、文化內涵的無情消解,使碑學的功能由革命墮入對自身的破壞。這是一種臨近死亡的徵兆。正是身負這種深重的藝術危機感,沈尹默先生開始了他以帖學糾偏的慘澹孤獨的藝術探索,這種倒騎毛驢、反彈琵琶的行為,小而言之,是逆俗而行;大而言之,是莊嚴的殉道。因為逆俗而行有時候要以名譽的犧牲為代價,甚至還要承受來自各方面的無由的詆毀。大道如青天,我偏歷崎嶇。先生的選擇所蘊含的歷史隱憂與終極關懷豈是一般人可比的!但是,他並沒有採取世俗的模式即非此即彼式的偏激姿態圖一時之快,而是追求一種整合的文化效應,在態度上表現為海納百川的寬厚,在創作上體現為博採眾長的中和——以帖學為血肉、以碑學為筋骨的美學風範。實際上這是對文化史作出全面精微的考察後的一種理性的抉擇。正如素色可以包容眾色,藝術的中和者常常能在不放棄人格原則的前提下體現出一種牢籠萬有、頓挫一切的力量,顯示出大英雄的本色,這就是為什麼許多藝術大家愈在藝術的輝煌之時,愈在心境上表現出平和的原因。所以,在文化史上,偏激者常如巨雷,在完成了驚世駭俗的震撼之後,便成絕響;而中和者則能以綜合的底蘊長久攝服人心,如餘音繞樑,揮之不去。沈尹默先生深知其中三昧,故中年以後,能從“曾經滄海難為水”的人生況味中體味更深永的人生內涵,由年輕時代狂飆突起的凌厲轉入人格上的深沉,這表現在書法創作上便是一種藝術的綜合。我們打開先生的墨跡,可謂陶冶百家然後自結珠胎,即使與趙之謙、諸道人、于右任這些大家相比也毫不遜色,如“石虎海漚鳥,山濤閣道牛”對聯,天骨開張,俊采煥發,如阮嗣宗白眼對俗。正因為有著博大的胸襟和卓犖的感悟,先生的書法雖以帖學為基本面貌,但卻能擺脫帖學的溫軟,自鑄風骨。最能體現先生創作個性的那些行書作品,既有晉人飄逸的風姿,也有唐人嚴謹的家法,更有北碑剛勁的底蘊,但它絕對又不是其複製品,而是在分析、選擇、嫁接的基礎上的再創造。

由此可見,我們不能脫離具體的歷史情境去考察前輩書家,更不可用今天的美學標準去苛責他們。要知道,白雲蒼狗而世態萬變,滄海桑田而情隨事遷,殘酷的歷史烽煙常常無情地封鎖往昔的時空,斬斷前後的因緣,以致在今人與前人之間形成巨大的精神鴻溝。這樣,在審視過往的文化現象的時候,很容易脫 離具體的文化氛圍,作一廂情願的描述和判斷,提出一些悖離歷史情境的遐想,認為他們應該如何或不應該如何。有的以所謂的“歷史局限性”施捨一點悲天憫人的淺薄的關懷,有的以蠻橫的現實邏輯對已經只能緘默不語者大加指責。所有這些都是價值既定的頤指氣使,而不是體貼入微的歷史對話。殊不知歷史的軌跡是由不同時期的不同風光聯綴而成的,任何一個藝術家充其量只是其中一時一處的景觀,試圖永葆狀態,獨領永恆風騷,只是不切實際的幻想,而把這種幻想強加給前輩書家,更是夢中之夢。其實正如王羲之所說:“後之視今,亦猶今之視昔。”今人在後人看來又何嘗不是銹跡斑斑的陳跡?如果後人以同樣的方式“請君入甕”,不知有何感慨?記得一位學者說過:年輕時代不敢偏激,是因為怕到了老年被視為保守。此話可謂語重心長,那些以偏激自許的人,更要把它當作驅邪的利器,對之一日三省。在急功近利的社會情境中,一些人習慣以“爆破”的方式製造所謂轟動效應,以尋求一條引起世人矚目的捷徑,至於在這“爆破”中是否玉石俱焚則全然不顧,其情可憫,但於理則非,最終只能事與願違。因為過分的悖理會導致情感上的疏離,過分的震盪會引起心理上的恐懼,過分的獰厲會逗發精神上的排斥,結果,除了攪人清思,既於世無補,亦於己無益。所以,為世人計,為自身計,為歷史計,我們要學會寬容。因為在藝術探索中,自信沒有寬容互補就會變成傲慢,否定沒有寬容互補就會變成扼殺。更為重要的是,寬容能賦予我們博大的胸懷,並以此加強學養,最終與前輩站在同一學術層次上進行對話,而不至於管中窺豹,以蠡測海。到時候,你會發現,歷史不是廢墟,而是隨著季節轉換的花開花落的沃土;歷史不是障礙,而是通向未來的津梁。所以,當你面對歷史,應該是一個沉思的哲人,理性的智者,而不是一個殺手;當你面對卓有成就的前輩,應該獻上一瓣心香,而不是舉起惡意的投槍。

被消解的“權威”

從學術的層面看,所謂“權威”云云,只是標誌著大眾對所尊奉的精神偶象的群體性認同——尊奉者以此提示出他們的道德信仰、價值系統和行為方式;被尊奉者則依靠普遍的社會認可,建立至高的威望,充當一個高屋建瓴的參照系的角色。

從既往的文化發展軌跡看,任何一位真正的權威無不具備豐富的歷史內涵。斯賓格勒在《西方的沒落》一書中饒有深意地指出:“人們歷來知道,世界歷史的表現形式在數量上是有限的,時代、紀元、情境、人物都是符合類型的重複出現。人們討論拿破崙時很少不旁及愷撒和亞歷山大的。”這裡實際上提示了一個帶有普遍的規律性的問題,即歷史總是部分重複的情況下向前推進的。歷史只是過去的形態,而現實則是歷史的延續;每一個人的血脈中都命定地迴蕩著歷史與現實交融激盪的澎湃之聲。從這些意義說,立足現實,首先要把握歷史。面對歷史所體現的強大誘惑力,過往的文化巨子,總是把對傳統的滲透看作安身立命的開端。他們周旋於其間,浸潤於其間,在清理了文化演變的脈絡並沾溉了傳統的德澤之後,才會以無比堅實的步履,悠然而自信地站立在現實的疆土之上。孔子、孟子、朱熹,一直到近現代的梁啓超、魯迅等人,在他們的身上,無不折射著強烈的歷史感。正是這種歷史感使他們進行著一種文化綜合的工作,也正是通過這種綜合,才清晰地呈現了一個傳統的參照物,從而為新的文化建構提供了必要的前提。因為文化發展的歷史就是民族心態、價值觀念和行為方式不斷積澱的歷史,傳統的文化精神以及作為這種精神的載體——各類文化經典——則是這種歷史積澱的具體象徵。其中許多優秀的素質,經過歷史風塵的磨礪,已固定成最基本的文化因素,已凝聚成民族生命中須臾不可缺少的最重要的因子。如果捨棄了這種積澱,無疑就捨棄了藉以生存的依附,就會成為無所依託的文化遊子。歷史上縱貫古今、具有經典意義的書壇權威,之所以把傳統作為不可忽視的切入點,原因正在於此。王羲之的價值,一方面表現為開啟了具有和諧特徵的晉唐風範,另一方面也標誌著對秦漢古樸書風的終結;王鐸的意義,既體現為對具有現代情味的崇高風格的奠定,也象徵著各種書法因素的集成。所以,文化巨子的身上總體現了二重人格,他們既是歷史的叛逆者,又是歷史的親和者。

汲取歷史精華,可以為現實權威感召力的樹立贏得既定的保證,因為這是一種恆定的因素,它可以為現代意識中那種還沒有定型的處於飄忽狀態的新的文化因子獲取有力的支撐,以穩定因文化秩序的混亂而造成的精神上的迷茫,以化解因找不到文化上的支點而形成的心理上的焦慮,從而在變革的情境中起到凝聚文化品格的功能。傳統書法中傳承下來的最基本的筆法、結構以及美學范型,之所以在今天的實際創作中仍被嚴肅的書家、書評家視為基本的準繩,就是緣於這種歷史的思考。然而令人困惑的是,一種反歷史的非理性主義思潮正在漫延,在書法界某些“權威”的眼中,歷史已成了垃圾淤積的河流,完全可以棄之如敝屣;有人甚至認為,習書者學書伊始,不必以歷史名帖、名家為藍本,因為那樣便會影響日後書法個性的形成。這種論調既暴露了文化上的淺陋,更顯示了人格上的侷促。藝術境界過分低俗,便不足以與歷史經典交流、對話;人格的翅膀過分脆弱,便不能經受歷史風雨的衝擊。其“糞土王侯”的背後偃臥著一片蒼涼的文化荒原。這種傾向如果僅僅體現在一般人身上,也許無傷大局,但若出之於有一定影響力的“權威”之口,便難免如風偃草上,造成普遍的誤導了。

當然,我們在強調歷史精神的同時,並不意味著非此即彼式的執拗,因為在文化研究中,對過去的執著,常常象徵著對未來的瞻望,而這一切都建立在一個必然的流動的文化秩序之上。所以,真正的權威,在穿行於歷史隧道的同時,還應該把目光投向更遼遠的未來。未來是一種未知狀態,它的新奇與陌生能賦予人們以某種憧憬,能喚起前進的欲望和征服的意念。從某種意義上說,這正是能夠體現人的主體力量之所在。所以,對未來文化景觀的預測,向來是文化界熱心關注的話題。作為權威人士,有職責也應該有能力承擔這方面的使命。他必須站在歷史的土壤上,將探求的手臂伸向未來的世界,並描繪即將出現的圖景。因此,他們總是一方面背負著沉重的歷史感不時地驀然回首,另一方面又帶著自覺的超越意識,煽動升騰的羽翼,不停地搏擊長空。書法作為文化的一個分支,必須要有自身的設計,而這種設計只能由精神深邃的權威來擔任。今天書法界這方面的情況卻不能令人樂觀。由於文化的積澱不夠,某些人雖因多種偶然性身處權威的位置,但胸中的藝術藍圖卻一片空白。他們表面上好象總是處於“先鋒”狀態,但這種先鋒趨向一般只表現為兩種情形:一是跟著世俗的音符起伏,充當一名資深的通俗歌手,如年逾古稀,陡然變法,學起兒童天真稚拙的情態;二是隨著海外的風氣轉移,以舶來品炫耀世人,利用空間所造成的陌生帶來一點可憐的新鮮感。前幾年,日本書道的某些流派由逐漸滲透到形成氣候,就屬此類。這種“時髦意識”的產物,雖曾經以“不可方物”的神秘面貌,攝服過許多混沌之心,“惑陽城,迷下蔡”,但在真正的藝術家眼中,它到底有多重的分量,結果就可能不可那么令人興奮了。近幾年書法界傳統的勢力漸漸復甦,人們每每為顏真卿、黃庭堅、米芾等人所傾倒,正好從反面說明了人們對上述風氣的厭倦。當然,作為體現超越意識、構畫藝術藍圖的試驗性作品,可以允許對歷史邏輯有一定的偏離,甚至完全悖謬,但在操作的過程中,必須採取十分審慎的態度。如果這種探索出自於權威之手,並且無原則地推廣、效法,加以不切實際的溢美之辭,造成奉若神明的局面,那就是變創新為扼殺,變魅力無窮的未來世界為令人無奈的混沌乾坤了。因此,對未來的把握,就權威人士而言,與對歷史的承擔一樣,有著不容低估的意義。它們共同構成了文化發展的兩端,只有這兩端的位置有了正確的認定,現實的操作才能在最大的限度上減少偏頗和荒謬。

對現實狀況的透視,當然與對歷史和未來的把握在方法上有所不同。後者需要的是對現實情境的疏離、文化角色的轉換,而前者則是身臨其境的參與。作為具有權衡、判定意義的權威,必須能夠以十分理性的態度對待大眾的心態,了解他們的焦慮點是什麼,以及有什麼企求,但這種了解又不等於無條件的順從,其中還應包括不可缺少的批判、選擇和提煉。因為現實的需求很容易以功利為基礎,最終難免因人格的高低不等、文化素質的參差不齊而泥沙俱下。身為權威,應該有明察秋毫、辨別是非的銳眼,對之進行篩選、補充,在這個基礎上回答大眾的疑問,滿足他們的需要,使文化活動有一個理性的情晰的走向。沈尹默先生在他生命的晚年為書法的普及做了許多指導性的工作。他強調基本功的訓練和兼收並蓄,並身體力行,以作示範,許多話語今天讀來仍如聞警鐘。而他的前輩康有為則以十分偏激的姿態一味提倡碑學。雖學應者如雲,蔚為大觀,但它的偏頗給書法本身造成的破壞也是觸目驚心的。許多年後,當事過境遷,“待從頭,收拾舊山河”,人們才不由自主地發出深深的嘆息,這大概也是這位當年顧盼自雄的文化巨子始料不及的。所以,作為權威,對歷史進行衝擊時,固然應避免玉石俱焚,就是進行現實文化建構時,也不可不慎。圖一時之快,只能造成永遠的遺憾;逞一時之雄,只能更映襯出日後的萎頓。因為藝術生命向來不是以現實效應為根據的,它應是指在文化坐標中所起到的歷史功能。

西方人曾說人格即風格,中國人也說文如其人,這道破了文化品格與人格之間的淵源。歷史上雖然存在文化品格與人格相謬的情形,但在大體上二者是互相補充並且統一的。對於權威而言,前者的低劣固然不能使其成為文化範式,後者的缺乏也不能引起人們的敬仰。只有二者相輔相成,才能成為一個既目光深邃又良知卓犖的文化精英。所以,權威手中唯一的利劍,應是文化法則、美學定律,而不應是其他的什麼。藉助於文化以外的力量以頤指氣使、狐假虎威的行為,都不是一個真正的文化權威所應有的。中國自古提倡“富貴不能淫,威武不能屈,貧賤不能移”,就是對文化精英道德上的具體規約。書法熱中大有借書法揚名獲利者。有人憑藉雄厚的經濟實力,有人憑藉微妙的政治背景。一些在書壇上頗有影響的人物,為情勢屈,或代為作伐,或代為揄揚,嚴肅的藝術評判變成了無聊的逢場作戲。殊不知,正是在這逢場作戲中,一個文化權威應有的良知已悄悄泯滅,現實的藝術景觀被籠罩上了一層令人悲哀的迷霧。

走向僵化的“書卷氣”

書法作為一門傳統藝術,長期以來,由於碩儒巨子的參與,逐漸形成了高度文人化的傾向,這樣,所謂的書卷氣也就自然成了一種比較固定的文化境界。一般說來,它在情感上表現為不急不火、溫柔敦厚的中庸形態,在形式上講究圓潤甜美、雍容典雅的線條展示,在意境上則追求含蓄深沉、耐人咀嚼的神韻風調。但這千百年來如磐石般難以撼動的“鐵門限”,在今日強大的以非理性為性格特徵的文化颶風的衝擊下,卻家園難守,風雨飄搖。對書卷氣情有獨鐘的書家因此而焦慮,而彷徨,並凝聚成怨忿的抑鬱心態。但過分的抑鬱心態,則無疑是損害藝術理性的危險的徵兆,它常常因信仰的被破壞而在精神上呈露出過分的孤獨,因價值的毀滅而在行為上表現為極端的偏執,這樣,也就難免以既落落寡合又抱殘守缺的遺老形象遺笑於世人,這給本來帶有一定的悲愴色彩的藝術行為平添了幾分“反諷”的色調。而一部分志在反叛的書家,也毫不容情地關閉了情感交流的通道,他們奉行的是非此即彼的原則、非我族類則予以誅滅信條。在他們看來,要立志創新,必須與書卷氣疏離甚至對立;要衝決定勢,必須以文化原則的犧牲為代價。因此,甚至書寫的舛錯,款式的荒謬也被“寬容”地輕輕放過,有的作品從內容到形式成了世人難識的“天書”。由此看來,今人在對待書卷氣的態度上,摻雜了很多意氣用事的成份,它不但構成了不同流派書家進行交流的障礙,而且還嚴重地消解了傳統價值觀在新的歷史條件下進行轉換,從而獲得時代生命的必要的背景。歷史上從來沒有完全固定不變的文化法規,也從來沒有劈空而來的美學原則,而只有與世推移、志隨世變的態度才是立足的根本。許多傳統的文化精神沾溉後世而不泯,遵循的正是這一規律。我們可以想像,如果沒有董仲舒的改造,魏晉玄學的蟺變,宋明理學的損益,以及近世新儒學的疏通,傳統儒學大概早已成了明日黃花。對傳統藝術觀——書卷氣——亦應作如是觀,方能使之永遠生機盎然。以上對立的形成,缺少的正是必要的歷史考察和現實的詮釋。

所謂書卷氣,在筆者看來,就是文化性格在書法創作中藝術化的折射,其中含有文化信仰、倫理原則、美學風範等不同層次的內容。先秦兩漢時期,雖出現過諸如李斯、張芝、蔡邕等傑出的書家,但由於此時書法還不是一個獨立性很強的藝術門類,因此書寫者在文化氣質上難免參差不齊。從現存的歷史資料看,此時,作者群的民間化、平民化色彩很重,風格上多呈淳樸之態,書卷氣只是間或有所流露而已。到了魏晉時期,由於書寫材料紙張的普及和文人對書法理性認識的增強,許多文化巨子步入了書法創作的行列,書家在文化素質上有了空前的提高,這對以知識化、性情化為背景的書卷氣的形成創造了必要的條件。由於時代的感應,這一時期以“二王”為代表的書家,在風格上力求既溫潤含蓄又自由瀟灑的境界,體現了既二元對立又二元統一的藝術特徵。這種根植於文化氣質的美學風範無疑就是晉人書卷氣的具體內涵。唐代以降,書家在美學趨向上發生了種種變異,如人們普遍認為唐人尚法、宋人尚意、元人尚態、明人尚趣,清人尚朴,而所有這些變異都是所屬時代文化變奏曲的一部分,如果我們具體考察一下當時的社會氛圍、哲學思潮、美學精神,自然會很容易探到其中的對應關係。如唐人尚法,此時的詩文便十分講究起承轉合,律賦、律詩的流行就是明證。宋人尚意,此時的畫壇也煙水縹緲,意態綽約。明人尚趣,此時的文章小品亦簡約生動,趣味疊出。這樣,如上所述的種種書法流變就不是空穴來風,而是源於深沉的美學思考的理性的選擇,是豐富的文化意蘊的集中體現,說它代表了不同歷史時期書卷氣的內涵,便確定無疑。這也充分說明,書卷氣作為一種社會性很強的文化性格,是在與世推移的過程中展示它的活力的。

但也許因羨古心理的制約,也許因靜穆恬淡人格的規限,終於導致了人們觀念上的僵化,並因這種僵化造成了一些偏頗的理解。在許多人心目中,只有晉人風範、唐人家法才是不可逾越的豐碑、至高無上的參照,這表現在對書卷氣的看待上,往往失之於標準過嚴、過窄,似乎只有溫潤含蓄、雍容精整才是書卷氣的真正內涵,除此之外,皆被打人“野孤禪”的行列。實際上,歷史上的許多書壇巨子,並非沿著這一人為的設定安頓他們的價值取向的,如米芾雖最初低首於“二王”,但最終卻衝出了晉人的藩籬,以奇險峻峭彪炳於史冊。王鐸也視“二王”為效法的偶像,但自家面貌卻與之相距甚遠,以酣暢豪逸擅場。此二人以才學論,可謂超出時流,不可謂學養不深,性靈不足;以書品與文化性格的關係論,則是書如其人,恰成對應;以書風立足的基礎論,也體現了當時一種審美趨向,這樣,如果說他們的書法作品缺少所謂的書卷氣,顯然不合歷史的實情。但令人遺憾的是歷史上恰恰產生過這樣的錯誤的認識,並且這種誤解還左右著當今的一些書家。他們的理想王國過分偏狹,偏狹得似乎只能容下“二王”,他們的情感過分吝嗇,吝嗇得只可以對顏、褚鞠躬如也。這對傳統的再生,自然有百敝而無一利,結果只能使那於情可憫、於理卻非的一身孤介化為滿懷幽怨了。

時至今日,雖然山川如故,但早是人事已非了,晉唐風範既已渺不可尋,連清人的蹤跡也已淹沒在歷史的塵埃中。傳統的價值標準要作一定程度的調整已成必然。因為許多新的文化因素已出現在我們的生活中,如自我的凸現,孤獨意識的增強,生命的疲憊,對精神刺激的嚮往,所有這些,都會使人們在文化性格上迥然不同於以往。而從生存狀態審視,越是大家巨子感覺上越敏感,所背負的精神負載也就越沉重,其變異也會更加顯著。我們在考察書家的文化品格時,進而在為書卷氣的內涵作某種規定時,就要對這種新的情勢作必要的考慮,從而在標準上做出調整,以切合書家的現實心態。否則的話,便會出現許多本來不該出現的尷尬。但這種權變必須在一種嚴肅與冷峻的態度下進行。也就是說,當試圖做出突破時,先要考察一下知識背景是否足以承擔這樣的使命,當試圖做出新的選擇時,先要捫心自問,這是否是發自於人格深處的自然的欲求,如果二者之間能外於一種協調的狀態,那么便水到渠成,面貌自新,書卷氣也會飄然而至。

可見,書卷氣作為高境界的文化品格,是無庸置疑的,問題在於如何看待它、理解它。由於特定的操作方式的限制,現代書家雖生活於當今時空,但精神的翅膀則往往翱翔於古代的氛圍之中,臨古代名帖,寫古人詩詞,發思古之幽情,可以說,無一不以古為追蹤的對象,這樣,其思維定勢表現出一定的戀古傾向也就是意料之中的事了。如果處理得好,與古結緣自然可以增強自身歷史的厚重感,否則,就會與時代格格不入。表現在對書卷氣的理解上,參照系切不可過於侷促,反之,一方面會把許多品格非常優秀但與既定的審美框架不符的書家書作排斥在外,使歷史變得殘缺不全;另一方面也嚴重地影響創作中博採眾長、厚積薄發優勢的形成。而對於那些以創新為宗旨的書家來說,鍾情於書卷氣非但不會對你的審美開拓齟齬不諧,反而會大有裨益。因為它是文化境界的象徵,其功能在於顯示書家人格的深度。一些人對書卷氣採取一種棄置的態度,同樣也是不明智的舉動,我們甚至可以說是一種本質的失落。因為書家創作與一般性的書寫最大的區別就在於藝術境界的營造,而這除了有賴於書卷氣的作用,似乎別無選擇。如果忽略了它,只能與工匠為伍了。不少“書家”作品雖火藥味十足,滿紙硝煙瀰漫,但卻缺乏文化的認同感,缺乏一經寓目便徘徊不忍去的魅力,原因正於此。

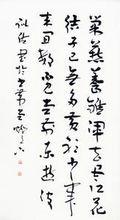

作品賞析

鄭訓佐作品欣賞

鄭訓佐作品欣賞