清城區

門廳檐廊形制比較特別:兩側各有一高出地面約40厘米的平台,用於堆置器具、物品,起防潮作用。民國年間,台上曾放置兩門火炮(豬仔炮),故又稱“炮台”。檐廊梁架跨老檐牆與檐柱之間,施三步梁,梁間以荷葉式或捲雲式駝峰承接。梁端輔以十字形分叉半拱以均衡瓦面重力。駝峰及梁底雕花草、人物圖案,紋飾流麗生動。檐下三條圓木額枋穿連著二根石質檐柱和兩邊山牆。額枋之上,以木作駝峰、斗拱頂托檐檁,顯得古樸、美觀而平穩。正廳梁架為抬梁式與穿斗式混合結構,中部施九架梁,四根圓木金柱作通柱。各梁兩端,一式以瓜柱過梁承檁。前後檐柱亦作通柱,前檐後檐各施二步梁,後檐梁架以瓜柱過梁承檁,前檐梁架則以捲雲狀駝峰及斗拱承檁。在兩面山牆擱檁的配合下,整個正廳梁架給人以結實安全、氣宇恢宏之感。

正廳四根金柱之下,均保留著元代式樣的素麵覆盆式紅石柱礎,應為初建時之物。還有盤狀柱質,質徑大於柱質和礎質。這在清遠民間明清古建築中,帶典型意義。

宗祠近年經當地村民維修,更換了瓦面;兩側牆表加用水泥灰批盪、出線;正面牆表和石柱分別貼上了綠色、紅色瓷片;牆頭和檐口則以琉璃瓦鑲邊,但主體結構未變,仍不失為研究民間古建築發展歷史的實物資料。

海珠區

鄧氏宗祠

鄧氏宗祠鄧世昌出生於中國從封建社會逐步淪為半殖民地半封建社會的年代,親眼目睹了民族的災難,毅然投身海軍,保衛海防。1894年,日本挑起侵略中國的甲午戰爭。9月17日鄧世昌在黃海海戰中,率“致遠”艦衝鋒在前,英勇殺敵,座艦中彈將沉仍鼓輪直衝敵艦“吉野”,欲與敵艦同歸於盡。“致遠”艦在途中沉沒,鄧世昌落海,雖遇救而不獨生,為國壯烈捐軀。

鄧世昌紀念館以鄧世昌出生地鄧氏宗祠為館址。鄧氏宗祠是一座兩進兩廊、中間天井、前院後院、左右四耳室的典型嶺南式祠堂建築,古樸典雅。經過維修,已基本上恢復了原來的風貌。鄧世昌親手種植的鳳眼果樹仍然蒼翠欲滴,傲立庭中。館內設有《鄧世昌與甲午海戰》史跡陳列和《中國艦艇百年滄桑》圖片展,並展示了甲午戰爭北洋海軍覆沒後100年來中國海軍發展的歷史。

鄧世昌紀念館現被列為廣州市愛國主義教育基地。

香港

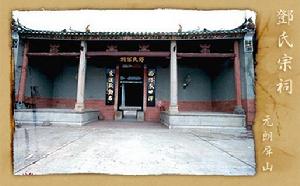

鄧氏宗祠

鄧氏宗祠鄧氏宗祠是香港最大的祠堂之一,為屏山文物徑的重點古蹟之一,於2001年12月14日被列為香港法定古蹟。

建築

鄧氏宗祠為三進兩院式建築,正門前兩旁是鼓台,各鼓台有兩柱支撐瓦頂,內柱為麻石,外柱則為紅砂岩,最具特色是宗祠正門沒有門檻,前院卻有砂岩通道,顯示鄧氏族人中曾有身居當時朝廷要職者。

建築物三進大廳上的梁架雕刻精美,刻有各種動植物和吉祥圖案,屋脊皆飾有石灣鰲魚和麒麟。後進祖龕供奉著鄧族先祖神位。

1990至1991年間,鄧氏宗祠曾大事重修。宗祠現時仍用作祭祖、慶祝節日、舉行各種儀式及父老子孫聚會等用途。

鄧氏宗祠大門聯:

南陽承世澤,東漢啟勲名。

鄧氏宗祠神樓聯:

俎豆千秋,吉水流芳苹馨藻潔,屏山毓秀椒衍瓜綿。

鄧氏宗祠春秋二祭大門聯:

屏翰仰閩侯,紹南陽之世胄,今朝派衍支蕃,不替衣冠隆祀典;

山河開萬里,承高密之家風,此日苹馨藻潔,聊將俎豆報宗功。

鄧氏名人

鄧氏宗祠

鄧氏宗祠1.鄧世昌簡介

鄧世昌 原名永昌,字正卿。廣東番禺人。1867入馬尾船政學堂駕駛班第一期學習,1874年以優異成績畢業,並被船政大臣沈葆璋獎以五品軍功任命為“琛航”運船幫帶。次年任“海東雲”炮艦管帶,時值日本派兵侵犯台灣,他奉命巡守澎湖、基隆,獲升千總。後調任“振威”炮艦管帶,代理“揚武”快船管駕,獲薦保守備,加都司銜。1894年9月在黃海大東溝壯烈犧牲。

2.鄧世昌生平

1880年李鴻章為建設北洋水師而蒐集人才,因鄧世昌“熟悉管駕事宜,為水師中不易得之才”而將其調至北洋屬下,先後擔任“飛霆”、“鎮南”蚊炮船管帶。同年冬天北洋在英國定購的“揚威”、“超勇”兩艘巡洋艦完工,丁汝昌水師官兵200餘人赴英國接艦,鄧世昌隨往。1881年11月安然抵達大沽口,這是中國海軍首次完成北大西洋——地中海——蘇伊士運河——印度洋——西太平洋航線,大大增強了中國的國際影響,鄧世昌因駕艦有功被清廷授予“勃勇巴圖魯”勇名,並被任命為“揚威”艦管帶。

1887年春,鄧世昌率隊赴英國接收清政府向英、德訂造的“致遠”、“靖遠”、“經遠”、“來遠”四艘巡洋艦,是年底回國。歸途中,鄧世昌沿徒安排艦隊操演練習。因接艦有功,升副將,獲加總兵銜,任“致遠”艦管帶。1888年,鄧世昌以總兵記名簡放,並加提督銜。是年10月,北洋海軍正式組建成軍,鄧世昌升至中軍中營副將,1891年,李鴻章檢閱北洋海軍,鄧世昌因訓練有功,獲“葛爾薩巴圖魯”勇名。

1894年9月17日在大東溝海戰中,鄧世昌指揮“致遠”艦奮勇作戰,後在日艦圍攻下,“致遠”多處受傷全艦燃起大火,船身傾斜。鄧世昌鼓勵全艦官兵道:“吾輩從軍衛國,早置生死於度外,今日之事,有死而已!”“倭艦專恃吉野,苟沉此艦,足以奪其氣而成事”,毅然駕艦全速撞向日本主力艦“吉野”號右舷,決意與敵同歸於盡。倭艦官兵見狀大驚失色,集中炮火向“致遠”射擊,不幸一發炮彈擊中“致遠”艦的魚雷發射管,管內魚雷發生爆炸導致“致遠”艦沉沒。鄧世昌墜落海中後,其隨從以救生圈相救,被他拒絕,並說:“我立志殺敵報國,今死於海,義也,何求生為!”,所養的愛犬“太陽”亦游至其旁,口銜其臂以救,鄧世昌誓與軍艦共存亡,毅然按犬首入水,自己亦同沉沒于波濤之中,與全艦官兵250餘人一同壯烈殉國。

鄧氏宗祠

鄧氏宗祠鄧世昌有三兒五女,長子鄧浩洪,承襲世職,任職於廣東水師,1947年去世;次子鄧浩洋,青年早逝;三子鄧浩乾是遺腹子,曾在民國海軍部供過職,1969年逝於無錫;長女鄧秀媛;次女鄧秀蟬嫁給鄧世昌同窗摯友南洋海軍超武艦管帶葉富的兒子葉說周為妻;三女鄧秀娟;四女鄧秀婷;五女鄧秀海。

3.鄧世昌獻身大海愛國故事

自古以來, 犧牲在戰場上, 一直是愛國軍人引以自豪的志向.特別是那些明知死在眼前仍勇敢赴難的人, 更令人崇敬.在中日甲午海戰中犧牲的鄧世昌就是這樣的人.

鄧氏宗祠

鄧氏宗祠這年9 月的一天, 日本艦隊突然襲擊中國艦隊.一場海戰打響了.中國擔任指揮的旗艦被擊傷, 大旗被擊落.鄧世昌立即下令在自己的艦上升起旗幟, 吸引住敵艦.他指揮的致遠號在戰鬥中最英勇, 前後火炮一齊開火, 連連擊中日艦.日艦包圍過來, 致遠號受了重傷, 開始傾斜, 炮彈也打光了.鄧世昌感到最後時刻到了, 對部下說: "我們就是死, 也要壯出中國海軍的威風.報國的時刻到了! "他下令開足馬力向日艦吉野號衝過去, 要和它同歸於盡.這大無畏的氣概把日本人嚇呆了.

不幸, 致遠號中了魚雷, 船體爆炸, 沉入海底.200 多名官兵大部分犧牲.鄧世昌曾被部下用救生圈救起, 可他見部下都沒有生還, 毅然退出救生圈, 沉入大海, 獻出了生命.

感受:鄧世昌雖然獻出自己寶貴的生命,但他永遠活在人們的心中

![鄧氏宗祠[溫州] 鄧氏宗祠[溫州]](/img/7/c39/nBnauM3XxEDN1gzMzkzNxkDOzQTM4kjM5UzMzQTNwAzMwIzL5czL3AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)