第一台計算機誕生歷史

世界上第一台電子數字式計算機於1946年2月15日在美國賓夕法尼亞大學正式投入運行,它的名稱叫ENIAC(埃尼阿克),是電子數值積分計算機(The Electronic Numberical Intergrator and Computer)的縮寫。它使用了17468個真空電子管,耗電174千瓦,占地170平方米,重達30噸,每秒鐘可進行5000次加法運算。雖然它的功能還比不上今天最普通的一台微型計算機,但在當時它已是運算速度的絕對冠軍,並且其運算的精確度和準確度也是史無前例的。以圓周率(π)的計算為例,中國的古代科學家祖沖之利用算籌,耗費15年心血,才把圓周率計算到小數點後7位數。一千多年後,英國人香克斯以畢生精力計算圓周率,才計算到小數點後707位。而使用ENIAC進行計算,僅用了40秒就達到了這個記錄,還發現香克斯的計算中,第528位是錯誤的。

ENIAC奠定了電子計算機的發展基礎,開闢了一個計算機科學技術的新紀元。有人將其稱為人類第三次產業革命開始的標誌。

ENIAC誕生後,數學家馮•諾依曼提出了重大的改進理論,主要有兩點:其一是電子計算機應該以二進制為運算基礎,其二是電子計算機應採用存儲程式方式工作,並且進一步明確指出了整個計算機的結構應由五個部分組成:運算器、控制器、存儲器、輸入裝置和輸出裝置。馮•諾依曼的這些理論的提出,解決了計算機的運算自動化的問題和速度配合問題,對後來計算機的發展起到了決定性的作用。直至今天,絕大部分的計算機還是採用馮•諾依曼方式工作。

ENIAC誕生後短短的幾十年間,計算機的發展突飛猛進。主要電子器件相繼使用了,電晶體,中、小規模積體電路和大規模、超大規模積體電路,引起計算機的幾次更新換代。每一次更新換代都使計算機的體積和耗電量大大減小,功能大大增強,套用領域進一步拓寬。特別是體積小、價格低、功能強的微型計算機的出現,使得計算機迅速普及,進入了辦公室和家庭,在辦公室自動化和多媒體套用方面發揮了很大的作用。目前,計算機的套用已擴展到社會的各個領域。

電子計算機還在向以下四個方面發展:

巨型化

天文、軍事、仿真等領域需要進行大量的計算,要求計算機有更高的運算速度、更大的存儲量,這就需要研製功能更強的巨型計算機。

微型化

專用微型機已經大量套用於儀器、儀表和家用電器中。通用微型機已經大量進入辦公室和家庭,但人們需要體積更小、更輕便、易於攜帶的微型機,以便出門在外或在旅途中均可使用計算機。應運而生的攜帶型微型機(筆記本型)和掌上型微型機正在不斷湧現,迅速普及。

網路化

將地理位置分散的計算機通過專用的電纜或通信線路互相連線,就組成了計算機網路。網路可以使分散的各種資源得到共享,使計算機的實際效用提高了很多。計算機聯網不再是可有可無的事,而是計算機套用中一個很重要的部分。人們常說的網際網路(INTERNET,也譯為國際網際網路)就是一個通過通信線路聯接、覆蓋全球的計算機網路。通過網際網路,人們足不出戶就可獲取大量的信息,與世界各地的親友快捷通信,進行網上貿易等等。

智慧型化

目前的計算機已能夠部分地代替人的腦力勞動,因此也常稱為電腦。但是人們希望計算機具有更多的類似人的智慧型,比如:能聽懂人類的語言,能識別圖形,會自行學習等等,這就需要進一步進行研究。

近年來,通過進一步的深入研究,發現由於電子電路的局限性,理論上電子計算機的發展也有一定的局限,因此人們正在研製不使用積體電路的計算機,例如:生物計算機、光子計算機、超導計算機等。

第一台計算機的誕生

第一台計算機(ENIAC)於1946年2月,在美國誕生。

第一代計算機

第一代計算機ENIAC PC機

耗資 100萬美圓 600美圓

重量 30噸 10kg

占地 150平方米 0.25平方米

電子器件 1.9萬隻電子管 100塊積體電路

運算速度 5000次/秒 500萬次/秒

計算機的發展史

計算機於1946年問世,有人說是由於戰爭的需要而產生的,我們認為計算機產生的根本動力是人們為創造更多的物質財富,是為了把人的大腦延伸,讓人的潛力得到更大的發展。正如汽車的發明是使人的雙腿延伸一樣,計算機的發明事實上是對人腦智力的繼承和延伸。近10年來,計算機的套用日益深入到社會的各個領域,如管理、辦公自動化等。由於計算機的日益向智慧型化發展,於是人們乾脆把微型計算機稱之為“電腦”了。

計算機產生的動力是人們想發明一種能進行科學計算的機器,因此稱之為計算機。它一誕生,就立即成了先進生產力的代表,掀開自工業革命後的又一場新的科學技術革命。

要追溯計算機的發明,可以由中國古時開始說起,古時人類發明算盤去處理一些數據,利用撥弄算珠的方法,人們無需進行心算,通過固定的口訣就可以將答案計算出來。這種被稱為“計算與邏輯運算”的運作概念傳入西方後,被美國人加以發揚光大。直到十六世紀,發明了一部可協助處理乘數等較為複雜數學算式的機械,被稱為“棋盤計算器”,但這時期只屬於純計算的階段,要到十九世紀才有急速的發展。

計算機的發展歷史

計算機的發展歷史第一代電子管計算機(1945-1956)

在第二次世界大戰中,美國政府尋求計算機以開發潛在的戰略價值。這促進了計算機的研究與發展。1944年霍華德.艾肯(1900-1973)研製出全電子計算器,為美國海軍繪製彈道圖。這台簡稱 Mark I 的機器有半個足球場大,內含500英里的電線,使用電磁信號來移動機械部件,速度很慢(3-5秒一次計算)並且適應性很差只用於專門領域,但是,它既可以執行基本算術運算也可以運算複雜的等式。

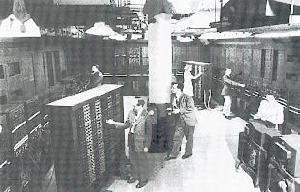

1946年2月14日,標誌現代計算機誕生的ENIAC(The Electronic Numerical Integrator And Computer)在費城公諸於世。ENIAC代表了計算機發展史上的里程碑,它通過不同部分之間的重新接線編程,還擁有並行計算能力。ENIAC由美國政府和賓夕法尼亞大學合作開發,使用了18,000個電子管,70,000個電阻器,有5百萬個焊接點,耗電160千瓦,其運算速度比Mark I快1000倍,ENIAC是第一台普通用途計算機。40年代中期,馮.諾依曼(1903-1957)參加了賓夕法尼亞大學的小組,1945年設計電子離散可變自動計算機EDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer),將程式和數據以相同的格式一起儲存在存儲器中。這使得計算機可以在任意點暫停或繼續工作,機器結構的關鍵部分是中央處理器,它使計算機所有功能通過單一的資源統一起來。

1946年,美國物理學家莫奇利任總設計師,研製成功

世界上第一台電子管計算機ENIAC(圖中左為莫奇利)第一代計算機的特點是操作指令是為特定任務而編制的,每種機器有各自不同的機器語言,功能受到限制,速度也慢。另一個明顯特徵是使用真空電子管和磁鼓儲存數據。第一台電子管計算機(ENIAC)占地170平方米,重30噸,

有1.8萬個電子管,用十進制計算,每秒運算500

第二代電晶體計算機(1956-1963)

1948年,電晶體的發明大大促進了計算機的發展,電晶體代替了體積龐大電子管,電子設備的體積不斷減小。1956年,電晶體在計算機中使用,電晶體和磁芯存儲器導致了第二代計算機的產生。第二代計算機體積小、速度快、功耗低、性能更穩定。首先使用電晶體技術的是早期的超級計算機,主要用於原子科學的大量數據處理,這些機器價格昂貴,生產數量極少。

1960年,出現了一些成功地用在商業領域、大學和政府部門的第二代計算機。第二代計算機用電晶體代替電子管,還有現代計算機的一些部件:印表機、磁帶、磁碟、記憶體、作業系統等。計算機中存儲的程式使得計算機有很好的適應性,可以更有效地用於商業用途。在這一時期出現了更高級的COBOL(Common Business-Oriented Language)和FORTRAN(Formula Translator)等語言,以單詞、語句和數學公式代替了二進制機器碼,使計算機編程更容易。新的職業,如程式設計師、分析員和計算機系統專家,與整個軟體產業由此誕生。

計算機的發展歷史

計算機的發展歷史雖然電晶體比起電子管是一個明顯的進步,但電晶體還是產生大量的熱量,這會損害計算機內部的敏感部分。1958年發明了積體電路(IC),將三種電子元件結合到一片小小的矽片上。科學家使更多的元件集成到單一的半導體晶片上。於是,計算機變得更小,功耗更低,速度更快。這一時期的發展還包括使用了作業系統,使得計算機在中心程式的控制協調下可以同時運行許多不同的程式。

1964年,美國IBM公司研製成功第一個採用積體電路的通用電子

計算機系列IBM360系統

第四代大規模積體電路計算機(1971-現在)

出現積體電路後,唯一的發展方向是擴大規模。大規模積體電路(LSI)可以在一個晶片上容納幾百個元件。到了80年代,超大規模積體電路(VLSI)在晶片上容納了幾十萬個元件,後來的ULSI將數字擴充到百萬級。可以在硬幣大小的晶片上容納如此數量的元件使得計算機的體積和價格不斷下降,而功能和可靠性不斷增強。基於“半導體”的發展,到了一九七二年,第一部真正的個人計算機誕生了。所使用的微處理器內包含了 2,300 個“電晶體”,可以一秒內執行 60,000 個指令,體積也縮小很多。而世界各國也隨著“半導體”及“電晶體”的發展去開拓計算機史上新的一頁。

70年代中期,計算機製造商開始將計算機帶給普通消費者,這時的小型機帶有軟體包,供非專業人員使用的程式和最受歡迎的字處理和電子表格程式。這一領域的先鋒有Commodore, Radio Shack和Apple Computers等。

1981年,IBM推出個人計算機(PC)用於家庭、辦公室和學校。80年代個人計算機的競爭使得價格不斷下跌,微機的擁有量不斷增加,計算機繼續縮小體積,從桌上到膝上到掌上。與IBM PC競爭的Apple Macintosh系列於1984年推出,Macintosh提供了友好的圖形界面,用戶可以用滑鼠方便地操作。

FACOMM-382計算機

計算機的發明是二十世紀四十年代的事情,經過幾十年的發展,它已經成為一門複雜的工程技術學科,它的套用從國防、科學計算,到家庭辦公、教育娛樂,無所不在。它的分類從巨型機、大型機、小型機,到工作站、個人電腦,五花八門。但是,無論怎樣尖端,怎樣高科技,從它誕生之日起,在許多人心目中它就是一部機器,一部冰冷的高速運算的機器。

從ENIAC揭開計算機時代的序幕,到UNIVAC成為迎來計算機時代的寵兒,不難看出這裡發生了兩個根本性的變化:一是計算機已從實驗室大步走向社會,正式成為商品交付客戶使用;二是計算機已從單純的軍事用途進入公眾的數據處理領域,真正引起了社會的強烈反響

計算機推動人類歷史的發展

世界上第一台電子數字式計算機於1946年2月15日在美國賓夕法尼亞大學正式投入運行,它的名稱叫ENIAC(埃尼阿克),是電子數值積分計算機(The Electronic Numberical Intergrator and Computer)的縮寫。它使用了17468個真空電子管,耗電174千瓦,占地170平方米,重達30噸,每秒鐘可進行5000次加法運算。雖然它的功能還比不上今天最普通的一台微型計算機,但在當時它已是運算速度的絕對冠軍,並且其運算的精確度和準確度也是史無前例的。以圓周率(π)的計算為例,中國的古代科學家祖沖之利用算籌,耗費15年心血,才把圓周率計算到小數點後7位數。一千多年後,英國人香克斯以畢生精力計算圓周率,才計算到小數點後707位。而使用ENIAC進行計算,僅用了40秒就達到了這個記錄,還發現香克斯的計算中,第528位是錯誤的。

ENIAC奠定了電子計算機的發展基礎,開闢了一個計算機科學技術的新紀元。有人將其稱為人類第三次產業革命開始的標誌。

ENIAC誕生後,數學家馮•諾依曼提出了重大的改進理論,主要有兩點:其一是電子計算機應該以二進制為運算基礎,其二是電子計算機應採用存儲程式方式工作,並且進一步明確指出了整個計算機的結構應由五個部分組成:運算器、控制器、存儲器、輸入裝置和輸出裝置。馮•諾依曼的這些理論的提出,解決了計算機的運算自動化的問題和速度配合問題,對後來計算機的發展起到了決定性的作用。直至今天,絕大部分的計算機還是採用馮•諾依曼方式工作。

ENIAC誕生後短短的幾十年間,計算機的發展突飛猛進。主要電子器件相繼使用了真空電子管,電晶體,中、小規模積體電路和大規模、超大規模積體電路,引起計算機的幾次更新換代。每一次更新換代都使計算機的體積和耗電量大大減小,功能大大增強,套用領域進一步拓寬。特別是體積小、價格低、功能強的微型計算機的出現,使得計算機迅速普及,進入了辦公室和家庭,在辦公室自動化和多媒體套用方面發揮了很大的作用。目前,計算機的套用已擴展到社會的各個領域。

電子計算機還在向以下四個方面發展:

巨型化

天文、軍事、仿真等領域需要進行大量的計算,要求計算機有更高的運算速度、更大的存儲量,這就需要研製功能更強的巨型計算機。

微型化

專用微型機已經大量套用於儀器、儀表和家用電器中。通用微型機已經大量進入辦公室和家庭,但人們需要體積更小、更輕便、易於攜帶的微型機,以便出門在外或在旅途中均可使用計算機。應運而生的攜帶型微型機(筆記本型)和掌上型微型機正在不斷湧現,迅速普及。

網路化

將地理位置分散的計算機通過專用的電纜或通信線路互相連線,就組成了計算機網路。網路可以使分散的各種資源得到共享,使計算機的實際效用提高了很多。計算機聯網不再是可有可無的事,而是計算機套用中一個很重要的部分。人們常說的網際網路(INTERNET,也譯為國際網際網路)就是一個通過通信線路聯接、覆蓋全球的計算機網路。通過網際網路,人們足不出戶就可獲取大量的信息,與世界各地的親友快捷通信,進行網上貿易等等。

智慧型化

目前的計算機已能夠部分地代替人的腦力勞動,因此也常稱為電腦。但是人們希望計算機具有更多的類似人的智慧型,比如:能聽懂人類的語言,能識別圖形,會自行學習等等,這就需要進一步進行研究。

近年來,通過進一步的深入研究,發現由於電子電路的局限性,理論上電子計算機的發展也有一定的局限,因此人們正在研製不使用積體電路的計算機,例如:生物計算機、光子計算機、超導計算機等。

計算機

計算機中國計算機發展的歷程

以下表格記錄了中國計算機發展歷史: 1958年,中科院計算所研製成功我國第一台小型電子管通用計算機103機(八一型),標誌著我國第一台電子計算機的誕生。 1965年,中科院計算所研製成功第一台大型電晶體計算機109乙,之後推出109丙機,該機為兩彈試驗中發揮了重要作用; 1974年,清華大學等單位聯合設計、研製成功採用積體電路的DJS-130小型計算機,運算速度達每秒100萬次; 1983年,國防科技大學研製成功運算速度每秒上億次的銀河-I巨型機,這是我國高速計算機研製的一個重要里程碑; 1985年,電子工業部計算機管理局研製成功與IBM PC機兼容的長城0520CH微機。 1992年,國防科技大學研究出銀河-II通用並行巨型機,峰值速度達每秒4億次浮點運算(相當於每秒10億次基本運算操作),為共享主存儲器的四處理機向量機,其向量中央處理機是採用中小規模積體電路自行設計的,總體上達到80年代中後期國際先進水平。它主要用於中期天氣預報; 1993年,國家智慧型計算機研究開發中心(後成立北京市曙光計算機公司)研製成功曙光一號全對稱共享存儲多處理機,這是國內首次以基於超大規模積體電路的通用微處理器晶片和標準UNIX作業系統設計開發的並行計算機; 1995年,曙光公司又推出了國內第一台具有大規模並行處理機(MPP)結構的並行機曙光1000(含36個處理機),峰值速度每秒25億次浮點運算,實際運算速度上了每秒10億次浮點運算這一高性能台階。曙光1000與美國Intel公司1990年推出的大規模並行機體系結構與實現技術相近,與國外的差距縮小到5年左右。 1997年,國防科大研製成功銀河-III百億次並行巨型計算機系統,採用可擴展分布共享存儲並行處理體系結構,由130多個處理結點組成,峰值性能為每秒130億次浮點運算,系統綜合技術達到90年代中期國際先進水平。 1997至1999年,曙光公司先後在市場上推出具有機群結構(Cluster)的曙光1000A,曙光2000-I,曙光2000-II超級伺服器,峰值計算速度已突破每秒1000億次浮點運算,機器規模已超過160個處理機, 1999年,國家並行計算機工程技術研究中心研製的神威I計算機通過了國家級驗收,並在國家氣象中心投入運行。系統有384個運算處理單元,峰值運算速度達每秒3840億次 2000年,曙光公司推出每秒3000億次浮點運算的曙光3000超級伺服器。 2001年,中科院計算所研製成功我國第一款通用CPU——“龍芯”晶片 2002年,曙光公司推出完全自主智慧財產權的“龍騰”伺服器,龍騰伺服器採用了“龍芯-1”CPU,採用了曙光公司和中科院計算所聯合研發的伺服器專用主機板,採用曙光LINUX作業系統,該伺服器是國內第一台完全實現自有產權的產品,在國防、安全等部門將發揮重大作用。 2003年,百萬億次數據處理超級伺服器曙光4000L通過國家驗收,再一次刷新國產超級伺服器的歷史紀錄,使得國產高性能產業再上新台階。 曙光4000L是曙光4000超級計算機系列中的一員,是基於Linux的超級伺服器系統,為當前國內最大的IDC數據處理主機,存儲與處理能力均十分強大。就目前而言,整個4000L系統由40個機櫃組成,現有644個CPU,每秒3萬億次峰值速度,644G記憶體,百萬億位元組存儲。另據專家介紹,該系統的可擴展性非常優秀,最大可“線上”擴展到80個機櫃,1300個CPU,每秒6.75萬億次峰值速度。

計算機的發展歷史

計算機的發展歷史