蘇伊士運河史

正文

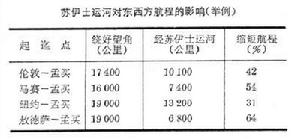

蘇伊士運河位於埃及東北部,貫通蘇伊士地峽,是歐、亞、非三洲的重要海上通道。1859年始建,1869年竣工並正式通航(見彩圖)。通航後即由法國控制,1882年後由英國控制,1956年埃及宣布將運河收歸國有。運河北起塞得港,經提姆薩湖、大苦湖、陶菲克運河注入紅海,長162.5公里,連同伸入地中海和紅海的河段總長約 174公里。1869年河面寬58米,河底寬22米,水深6米,沿途無船閘裝置,航運暢通無阻,船隻通過運河約需48小時。1955年運河河面展寬至 135米,河底寬50米、水深達13米,可通航3萬噸貨船和4.5萬噸油輪,船隻通過運河已縮短為14小時。蘇伊士運河的鑿通大大縮短了東西方之間的航程(見表),促進了國際貿易和航運事業的發展。也正因為如此,蘇伊士運河成為西方列強互相爭奪的目標。所謂蘇伊士運河問題,實際就是西方列強圍繞運河的開鑿和控制,長期進行角逐而產生的。 蘇伊士運河史

蘇伊士運河史 蘇伊士運河史

蘇伊士運河史埃及人民要求收回運河的鬥爭 1866年埃及政府與“國際蘇伊士海運運河公司”簽訂的契約中規定,運河公司是“埃及公司,受埃及法律和習慣管轄”。運河是靠埃及人民的血汗和金錢建成的。埃及政府為開鑿蘇伊士運河耗資1680萬鎊,等於外國股東投資總額448萬鎊的3.7倍。在運河開鑿的10年中,數十萬埃及人服役,約有12.3萬人喪生。然而,運河的管理權和收益卻長期為西方列強所霸占。1936年以前,埃及政府在公司最高權力機構的董事會中竟未占一席。1870~1930年的60年間,公司的純利潤達35億法郎,絕大部分為英法所攫取。公司無視1866年契約,不執行埃及法律,不服從埃及政府的管轄,成為“國中之國”。埃及船隻在運河航行也須向公司繳納通行稅。公司股票價格不斷上漲,但運河的主人-埃及分得的純利潤寥寥無幾,1955年僅10億法郎,而同期英法等國卻榨取利潤174億法郎。

1924年起,英埃雙方就運河等問題進行長期談判。埃及政府要求英國撤軍,但遭到無理拒絕。1937年,埃及政府取消外國特權,運河公司方同意每年向埃及政府納稅30萬鎊。1949年改為讓埃及政府分享70%的純利權,但英法等國仍從運河公司榨取了相當驚人的利潤,1951年達140億法郎。

1952年埃及革命成功後,埃及政府要求英軍撤離埃及,並在運河區組織游擊隊襲擊英軍。1954年英國被迫簽訂撤軍協定。1956年6月,最後一批英軍撤離埃及,結束了英國對埃及長達74年的占領。然而運河公司董事會的大權仍操在外國股東手中,1956年董事會的32個席位中,法國占16席,英國占9席,埃及僅占5席。公司的高級官員幾乎都是外國人。

1956年7月26日,納賽爾為維護國家主權和民族尊嚴,宣布將運河公司收歸國有,英法不甘心失去他們在運河中的利益,1956年10月夥同以色列入侵埃及,企圖重占運河,推翻納賽爾,但遭失敗,被迫停火撤軍,運河終於回到埃及人民的手中。

參考書目

方德昭、楊劍安:《蘇伊士運河和蘇伊士運河問題》,北京,1957。

宓賢弼:《帝國主義與蘇伊士運河》,上海人民出版社,1957。