簡介

華佗庵

華佗庵人物簡介

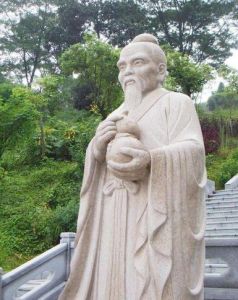

華佗

華佗民間愛戴

華佗

華佗

華佗庵位於江蘇省常州東郊橫林鎮之北崔橋街劉家巷村東,東臨芙蓉湖,與無錫玉祁交界。清宣統末年由里人陸三室建寺房3間,供奉華佗像,故名。是紀念華佗先生的重要場所。

華佗庵

華佗庵 華佗

華佗 華佗

華佗神醫華佗, 華佗(約145-208) 東漢末醫學家,漢族。字元化,一名旉,沛國譙(今安徽省亳州市譙城區)人,華佗與董奉、張仲景被並稱為“建安三神醫”。

人物生平 醫學貢獻 後世評價 軼事典故 後世紀念華佗紀念館華祖庵,為祭祀我國東漢時期傑出的醫藥學家華佗的廟祠。華佗字元化,一名敷。華祖庵始建於唐宋年間,由廟祠、故居、古藥園三個院落組成,殿宇輝煌,肅穆...

信息 簡介 華佗生平 現任館長 旅遊交通華佗 (約公元145年-公元208年),字元化,一名旉,沛國譙縣人,東漢末年著名的醫學家。 華佗與董奉、張仲景並稱為“建安三神醫”。少時曾在外遊學,行醫...

人物生平 醫學貢獻 後世評價 軼事典故 後世紀念亳州市華佗紀念館 又名華祖庵、華佗廟,位於永安街西端,是敬奉華佗的廟宇,因原廟內主持歷代為尼,所以稱廟為庵。紀念館始建於唐宋年間,由廟祠、故居、古藥園三...

紀念館介紹 人物簡介 館舍介紹 館藏作品 開放時間《傳統華佗五禽戲》共分五章,第一章是五禽戲概論,重點介紹五禽戲淵源、五禽戲傳承情況、五禽戲的醫療養生價值、五禽戲的特點等;第二章介紹的是五禽戲運動所涉及...

基本介紹 圖書目錄藍田水陸庵的水陸殿明嘉靖四十二年(公元1563年)至明隆慶元年(公元1567年)修水陸庵位於陝西省西安市藍田縣城東10公里的普化鎮王順山下,為六朝名剎,...

簡介 記載 特色 保護水陸庵原名水陸殿,為六朝古剎,國家級重點文物保護單位,以保存古代精巧罕見的彩塑而聞名,被譽為“中國第二敦煌”。是國內目前保存最大的壁塑群。壁塑群把繪畫、...

簡介 歷史沿革 相關資料毫州華佗紀念館又稱華祖庵,是為祭祀我國東漢時期傑出的醫藥學家華佗的廟祠。始建於唐宋年間,由廟祠、故居、古藥園三個院落組成,占地面積8600平方米。

毫州華佗紀念館景點介紹 毫州華佗紀念館交通