發現

莫霍面

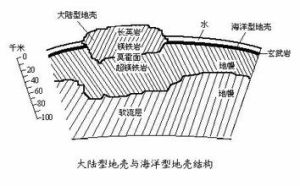

莫霍面在研究1909年的一次地震時發現。某些地震波到達觀測站比預計的快。在該界面附近,縱波的速度從7.0km/s左右突然增加到8.1km/s左右;橫波的速度也從4.2km/s突然增至4.4km/s。其出現的深度在大陸之下平均為33km。在大洋之下平均為7km,平均深度為17km。根據分析,1910年莫霍洛維奇提出地球有內外層之分。他指的內外層就是我們所說的地幔和地殼。而地殼與地幔的分界面也就被稱之為莫霍洛維奇不連續面(莫霍面)。

地理套用

對該地區的深地震探測研究的總結和梳理,探討了該區的莫霍面深度與變化及其地球動力學意義。華北地區最深的莫霍面出現在內蒙褶皺帶內,最淺的莫霍面出現在渤海灣盆地。東北地區最深的莫霍面出現在大興安嶺地區,最淺的莫霍面出現在依蘭-伊通斷裂帶內;大興安嶺-太行山重力梯度帶為一重要的莫霍面陡變帶,其西側的莫霍面一般大於40km,東側的莫霍面一般小於36km,郯廬斷裂帶及其北延的依蘭-伊通斷裂帶內,莫霍面沿線均有隆起,但幅度不一。渤海灣盆地及方正斷陷(位於依蘭-伊通斷裂帶內)莫霍面上隆顯著,敦密斷裂帶有莫霍錯斷現象;在出露古老結晶基底岩石的塊體內,其莫霍面深度要深於相鄰盆地;莫霍面在太行及燕山山前深度明顯加大。這些特徵說明華北及東北地區拼合到一起後共同經歷了太平洋構造運動的影響,而大興安嶺-太行山梯度帶限定了太平洋構造域的影響範圍,太平洋板塊的向西俯衝的前緣可能位於太行山以東,郯廬斷裂帶以西。組成

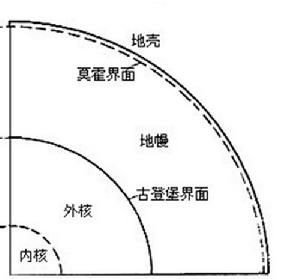

地幔與上下層不同物質的分界處稱為不連續面。外面的被命名為莫霍不連續面,深處的則是古登堡不連續面。在莫霍面上,地震波的縱波和橫波傳播速度增加明顯,彈性和密度隨深度逐漸增加,地幔物質密度、硬度大於地殼。此面以上物質平均化學組成與玄武岩相似,密度約2.9×10^3kg/m^3;此面以下物質平均化學組成與橄欖岩相近,密度約3.1-3.3×10^3kg/m^3。莫霍面溫度為400-1000/℃

事實上,自莫霍面被提出以來,眾多學者開始關注其形成和演化。當下認為莫霍面分為兩種,一種為地震學莫霍面(SeismicMoho),代表地震波波速的突然提高;另一種為岩石學莫霍面(PetrologicMoho),這種莫霍面沒有顯示出地震波波速的異常,而是由淺部到深部漸變至地震學莫霍面以下的地震波波速水平。岩石學莫霍面經常在造山帶的巨厚地殼位置出現,是下部地殼在高溫高壓下變質到榴輝岩相而形成的。

參數

深度:33㎞通過此界面向下,P波和S波速度都突然增加,直到古登堡面,橫波突然完全消失,縱波突然減速

地震波速度:縱波:8.0㎞/s橫波:4.4㎞/s

彈性/(10¹²dyn/㎝²)體變模量:1.17切變模量:0.63

密度:3.32g/cm²

重力:984㎝/s²

溫度:400-1000/℃。[