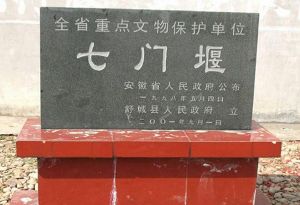

七門堰

七門堰,故址位於江淮腹地--舒城縣西南七門山下,距今已有二千多年歷史。它是我國古代著名的水利灌溉工程之一。根據 《漢書》 記載

高祖七年(公元前200年),劉邦封其伯兄子劉信羹頡侯,食邑於舒。劉信視“舒城水源出於西山之峻岭,勢若建瓴”,“於七門嶺下,阻河築堰,曰七門。開渠建閘,引河流東北,載之平陸,條分支貫,灌田八萬餘畝。”同時,他還在七門嶺之東(即七門堰灌區下方),修築了烏羊堰灌田一萬餘畝。“曹責堰”灌田兩萬餘畝。”以上就是所謂“七門三堰”。東漢末年,曹操實行屯田,派劉馥為揚州刺史(註:不是現在江蘇的揚州),“守淮南,大開稻田,”當時,七門堰因為年久失修,水利幾乎全廢。劉馥“循漢羹頡侯故跡,”“修築斷龍舒水,灌田千五百頃。” 《三國志·魏劉馥傳》:“廣屯田,興治芍陂七門吳塘諸堰,以溉稻田,官民有蓄。”這裡的七門指的就是七門堰水利工程。歷史上第三次大規模興治七門堰水利的是在明代宣德年間(1426)。縣令劉顯,“事課農桑,增開水利,”他除對七門堰水利工程進行了“細增疏導”、擴大了灌溉面積外,還“定引水例,董以堰長”,制定了一套管理制度。自劉顯以後的幾百年間,對七門堰的水利工程還有幾次更治,現在有志書可查的,如明弘治癸亥年(1503年),郡守馬汝礪、知縣張維善令義官濮鈍之率民整修龍王、三門等盪,引水坑旱,獲豐收;萬曆乙亥 年(1575年),知縣姚時鄰治農主簿趙應卿“舍郊野,歷險阻,遍故老田叟諏之,直窮水之故道,”於豬板山下築十丈陂,溝通七門堰,擴大灌溉面積,清嘉慶初(約公元1706年),舒人高珍,開引水渠,“北通七門堰,以資下十盪忙水之利。”但他們所進行的都是局部工程,其規模和影響都不能和劉信、劉馥、得顯所創造的業績相比,所以舒地後,世世代代,“蒙受其利,不忘其恩,”曾於七門堰口建“三劉祠”,刻石立碑,賦詩作記,以為紀念。七門堰不僅具有歷史悠久、工程浩繁的特點,而且在水利科學上也積累了極其豐富的經驗。它是我國古代勞動人民改造自然的智慧結晶。明吏部尚書秦民悅在《重修七門堰記》一文中寫道:“七門、烏羊、曹責三堰,分治為陂為盪為溝凡二百餘所,澆灌沐邑之田至二千頃之上,譬之人身脈絡自泥丸至九竅百骸下抵湧泉,無運不屆者。這就是說,劉信在興建”七門堰“時,就能按照自然界的客觀規律,因勢利導,利用陂、盪、塘、溝,形成了一個自流灌溉網,這在二千多年前、是難能可貴的,它體現了我國古代勞動人民高度的聰明和才智。東漢末年,劉馥在重修七門堰時,不僅注意擴大灌溉效能,而且還把引水灌溉、防洪排澇結合在一起。如對烏羊堰的治理就是一例。他考慮到烏羊堰上游“沙灣之地利在泄水”則“不必治其源,但當疏其委矣。”所以志書記截,“興利莫先於七門、曹責諸堰,淺者 睿之,塞者疏之,倒灌者閘之,泛濫者堤之,則利興矣。”這就說明,我國古代勞動人民在不斷實踐中積累了豐富的治水經驗。到了明代,經過全面更治的七門堰,已形成了蘇家盪、蛇頭盪、洪家盪、銀硃盪和黃鼠盪等為上五盪,以三門盪、洋萍陂、八棱溝、黃泥盪、大格盪、新盪、馬飲盪、焦公盪、柳葉盪和鹿角盪等為下十盪灌溉系統。把灌溉和蓄水緊密地聯繫在一起,這實際上也就是現在所說的“長藤結瓜。”當時,還制定了“上五盪用忙水,”(自農曆八月初一至七月底稱為忙水),“下十盪用閒水”,(自農曆八月初一至次年三月底止引蓄塘水灌溉稱閒水)的用水制度。同時還規定了用“正夫水”(即全使堰水的田畝)和“掛夫水”(以塘水為主堰水次之的田畝)的水費徵收標準。雖然因為每年忙閒水區分嚴格,但互不調劑,往往上餘下缺,常有械鬥,但是由於管理制度的完善,一般能“使強者不得過取,弱者不至夫望,”所以“雖旱魃為虐,他邑則受其害,此則時栽芸耨,坐慶西成。”這就比較充分地發揮了七門堰抗旱灌溉作用。清人高華在《三堰餘澤賦》中定道:“山莊日麗,葭屋雲蘭,田分上下,畝盡東南。諦郭公之宛轉,聞燕子之呢喃。一犁碧浪,叱烏犍處處,畦卦布;千頃青疇,飛白鳥村村,水護煙含,佇看秧馬行來行行隊隊,卻聽田歌唱去兩兩三三,。蓋由源泉不竭,涵濡有餘。惠澤灌千區恍接巢湖之水,恩波流萬世若隨仙令之車。”這裡把當時農村現實描寫得如此的一片昇平,當然未必恰當,但確也描繪出了七門堰灌區農村的綺麗風光。這也說明了七門堰的水利,為杭埠河中下游地區的農業發展起到十分重要的作用。因此,歷史上人稱七門堰為“三堰餘澤”並譽之為“龍舒八景之一”是有道理的。

儘管如此,但二千多年來,七門堰的水利是時興時廢,歷盡滄桑,尤其是到了近代,由於長期戰亂,加之反動當局的橫徵暴斂,地主大戶的強取豪奪,七門堰的水利日趨凋蔽,待到解放前夕,已經是摧毀殆盡。解放以後,黨和政府十分重視水利事業的發展,從1951年11月份開始動工,對七門堰進行了全面大修和擴建,至1953年底峻工。在二十六個月內,共開新乾、支渠36,000米,建涵閘、斗門、水壩等一百五十六處,計完成土石方230,806方(其中石方18,628方),實際用款356,000餘元,灌溉面積達97,410畝。並於五四年正式成立七門堰灌溉工程管理處,加強養護、管理、歲修、開發和灌溉等事業。至1957年七門堰灌溉面積擴展到十五萬餘畝,到此,這個古老的水利工程真正恢復了青春,發揮了它碩大的灌溉能力。1958年在杭埠河上遊興建了龍河口沛乾渠。自此七門堰灌區納入杭沛乾渠 配套工程民,為為聞名中外的沛杭工程的一個組成部分。從此七門堰的遺址作為歷史古蹟保留在祖國的大地上。